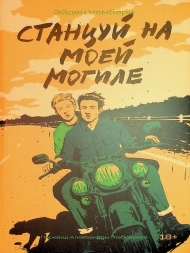

Эйден Чемберс

Станцуй на моей могиле

Аннотация

Это история о Хэле, который одним летним днем решил покататься на лодке и, не справившись с управлением, упал в воду. На помощь ему приходит Барри Горман. Между ними завязывается дружба, и все лето они проводят вместе, ища приключения на свою беду. Как-то раз Барри просит Хэла дать обещание: если один из них умрет, другой должен станцевать на могиле друга. Тут случается непоправимое...

Роман стал литературной основой фильма Франсуа Озона «Лето 85» (2020). Ф. Озон сам написал сценарий для фильма, изменив место действия (вместо английского курорта — французский). Озон говорил, что мечтал экранизировать книгу «Станцуй на моей могиле» с тех пор, как ему исполнилось 17 лет, но осуществил задуманное лишь через 35 лет. На вопрос «Почему вам понадобилось 35 лет, чтобы снять этот фильм?» он ответил: «Может быть, мне потребовалась целая жизнь, чтобы успокоиться и дистанцироваться, чтобы рассказать эту историю как можно лучше. Наверное, когда я прочитал эту книгу, я был слишком близок к герою, чтобы посмотреть на него со стороны. А еще мой предпоследний фильм, «По воле божьей», дался мне с огромным трудом — поэтому после него хотелось заняться чем-то более легким. И тогда я перечитал книгу Эйдена Чемберса и вспомнил, как она была важна для меня. Поэтому я решил рассказать две истории сразу — и о семнадцатилетнем себе, и об этой книге».

Источник

Это история о Хэле, который одним летним днем решил покататься на лодке и, не справившись с управлением, упал в воду. На помощь ему приходит Барри Горман. Между ними завязывается дружба, и все лето они проводят вместе, ища приключения на свою беду. Как-то раз Барри просит Хэла дать обещание: если один из них умрет, другой должен станцевать на могиле друга. Тут случается непоправимое...

Роман стал литературной основой фильма Франсуа Озона «Лето 85» (2020). Ф. Озон сам написал сценарий для фильма, изменив место действия (вместо английского курорта — французский). Озон говорил, что мечтал экранизировать книгу «Станцуй на моей могиле» с тех пор, как ему исполнилось 17 лет, но осуществил задуманное лишь через 35 лет. На вопрос «Почему вам понадобилось 35 лет, чтобы снять этот фильм?» он ответил: «Может быть, мне потребовалась целая жизнь, чтобы успокоиться и дистанцироваться, чтобы рассказать эту историю как можно лучше. Наверное, когда я прочитал эту книгу, я был слишком близок к герою, чтобы посмотреть на него со стороны. А еще мой предпоследний фильм, «По воле божьей», дался мне с огромным трудом — поэтому после него хотелось заняться чем-то более легким. И тогда я перечитал книгу Эйдена Чемберса и вспомнил, как она была важна для меня. Поэтому я решил рассказать две истории сразу — и о семнадцатилетнем себе, и об этой книге».

Источник

ОСКВЕРНИТЕЛЬ МОГИЛЫ

ОСКВЕРНИТЕЛЬ МОГИЛЫПредъявлено обвинение Вчера в суде Саутэнда по делам несовершеннолетних шестнадцатилетнему подростку было предъявлено обвинение в осквернении могилы. Обвиняемый также заподозрен в нанесении преднамеренного ущерба.

Полицейская засада

Инспектор Гарри Уайт, представитель обвинения, сообщил о полученной от миссис Миры Горман жалобы на то, что вскоре после похорон ее сына Барри (возраст 18 лет) могила его была осквернена. По словам миссис Горман, у нее были основания ожидать, что осквернение повторится.

После жалобы миссис Горман на кладбище был учрежден ночной полицейский пост. На вторую ночь обвиняемый был пойман и взят под арест в тот момент, когда он, по описанию инспектора Уайта, «совершал странные телодвижения на могиле покойного парнишки».

Душевное расстройство Подросток отказался что-либо говорить в свою защиту или объяснять свои действия. По ходу слушанья он сидел молча и никак не реагировал на происходящее.

Мистер Ч.Х. Спинщип, председатель суда, сказал обвиняемому: «Мне еще не приходилось разбирать дела столь неприятного. Я твердо убежден, что вы страдаете душевным расстройством».

Слушанье отложено до того момента, когда будет подготовлен отчет соц- служб.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мы — те, кем притворяемся, так что притворяться нужно с осторожностью.

Курт Воннегут

1/ Я, похоже, сошел с ума.

Давно нужно было это понять.

Только умалишенные придумывают себе такое хобби — смерть.

Не поймите неправильно. Может, я и умалишенный. Но не чокнутый.

Я не тронутый и не псих, который ходит и убивает всех подряд.

Меня не интересуют мертвые тела. Меня интересует Смерть. С большой буквы.

Мертвых тел я боюсь. Они делают со мной страшное.

Поправка: страшное со мной сделало только одно мертвое тело.

О чем сейчас и расскажу.

Если, конечно, вам интересно. Если вы не хотите читать про Смерть и не хотите читать про мертвое тело, с которым я был знаком, когда оно было еще живым и мужского рода, если вы не хотите читать про то, что между нами было, прежде чем он стал среднего рода, и как он стал среднего рода, вам дальше не надо. Совсем.

2/ Пляж в тот первый день был как морг, набитый потными телами на плитах-полотенцах. Солнце и соль в сияющем Саутэнде.

Мы уже семнадцать месяцев прожили на этой детской площадке всего Лондона в устье Темзы — отец, мать и я, — а я так и не сумел привыкнуть к городку, где все вокруг сношались.

Причем талантливо, с избытком воображения.

Поправка: я не мог привыкнуть к городку, где все вокруг обнажались.

Впрочем, до школьных каникул еще оставалось три недели, так что тела были по большей части старые. Пенсионерские. Бледная кожа, рыхлая плоть.

Мне было о чем подумать. Рыхлые тела страшно отвлекали, а тех, кто умел талантливо обнажаться, было маловато, чтобы отвлекать. Немногочисленные симпатичные женщины смотрели только на качков с надутыми мышцами и загаром как из микроволновки. Им явно нравилось игнорировать необнаженного шестнадцатилетку с недолеченными прыщами. А я плевать на них хотел, потому что мне только и требовалось, что свалить туда, где можно подумать.

Выход оставался единственный. Не хотелось сидеть дома, подключившись к стерео, только чтобы мать не трогала. И уж всяко я не собирался в школу, экзамены-то сданы — пойду, только когда меня захочет видеть Осборн. Словом, выход оставался один — к морю. Там прохладно. Безлюдно. То, что Барри (тогда мужского рода, теперь среднего) называл «запасным выходом».

У самого берега среди других мелких посудин, пришвартованных к буйкам, плюхалась четырнадцатифутовая лодка Спайка Вудса «Нырок». Спайк по дурости оставил парус привязанным к гику. Странно, что никто его не додумался спереть. С этого пляжа умудряются спереть все, что движется. Порой даже яхты.

Но беспечный старина Спайк в тот день застрял в школе, все еще сдавал экзамены. Я пару раз ходил с ним за матроса, уж как мог. Брал он меня, видимо, только потому, что почему-то считал: надо мной весело смеяться. А мне он нравился, потому что он из тех, с кем не напряжно. В школе его постоянно ругают за то, что он носит драные джинсы

и нестираную рубаху. Мне иногда кажется, что он поддает в кровь антифриза, потому что и зимой, и летом ходит , в одном и том же, даже когда холодно. Кстати, некоторые у нас одеваются и похуже, но влетает им меньше. Спайку, видимо, влетает потому, что от него просто несет сексом. У него плоть какая-то более плотская, чем у других. Девчонка глянула на него — и затрепетала. Я порой тоже трепещу, когда в подходящем настроении. Неопрятная рубаха и поношенные джинсы только подчеркивают его сексуальность. Похоже, он и сам это знает. И пользуется по полной. А от этого взрослые, особенно учителя, бесятся только сильнее. За летний семестр его уже пять раз вызывали к директору — якобы из-за одежды. И это не считая ежедневных стычек с наиболее тоталитарными и изголодавшимися по сексу учителями. Но никому и ничему не под силу излечить Спайка от пренебрежения к внешнему лоску или хоть на ом притушить его биологическое свечение.

В общем, в тот день, в прошлом июле, Спайк потел на экзамене. Я решил, он будет не против, если я воспользуюсь его «Нырком» и выйду в море, чтобы там подумать. В одиночку я еще не управлял ничем сложнее надувного матраса, но сказал себе: да ладно, вряд ли это так уж сложно. Погода стояла тихая: ровный ветерок, неспособный сдуть даже выброшенную обертку от мороженого, солнце жаркое и яркое, море разве что ухмыляется. Начался прилив, но пока еще можно добраться до «Нырка» вброд. Какой кому от этого будет урон?

3/ К одиннадцати часам в это погожее утро четверга я отбыл, бриз ласкал мне щеки, плавной красивой дугой выгибал парус над затылком. Романтика. Прямо картинка с рекламной брошюры Саутэнда. Курорт-красавец. А также

курорт красавцев (если вспомнить всех этих обнаженных саламандр на пляже).

Я быстро понял, что с управлением судном каждый дурак справится. Может, стоит завести собственную посудину. Я задумчиво откинулся на бимс, вытянул ноги — пусть солнце высушит мокрые джинсы. Маститый мошенник, капитан с одинокого мостика, я направил непослушный бушприт чуть к северу от пирса — пусть зыбкая зыбь несет меня против течения к плоскому горизонту.

Не то чтобы горизонт сулил свободу и пустоту, поскольку передо мной раскинулось отнюдь не море, а эстуарий Темзы. И мне не раз говорили, что приливы тут шкодливы, течения переплетаются путано, а вокруг — невнимательные сухогрузы. Для судна с неумелым капитаном здесь почти так же безопасно, как для карапуза на трехколесном велосипеде на оживленной трассе. Я пообещал себе, что развернусь прежде, чем совсем уж припрет. Мне всего лишь хотелось спокойно посидеть и подумать. В одиночестве.

4/ Если вам интересны только те фрагменты, где про что- будет-дальше, — переходите прямо к пятому. Хотите знать, ■ что еще мне хотелось обдумать среди волн, помимо очарования Смертью, — читайте дальше.

Обдумать мне нужно было следующее.

Стоит в этом году бросить школу и найти работу? Или лучше остаться?

Если брошу, какая мне работа светит?

Если останусь, какие предметы изучать? На какую работу смогу претендовать с этими знаниями, когда мне исполнится восемнадцать?

Или в восемнадцать поступить в университет? Если да, то зачем?

У меня по каждому вопросу два мнения. Соответственно — тут и моих арифметических познаний хватит, — всего мнений у меня четырнадцать. Это больно. (С математикой у меня хуже всего; даже с французским лучше, а тут — полная беда.)

Люди, причастные к этим смысложизненным загадкам и способствующие тому, чтобы мнений было четырнадцать: отец (естественно); мать (благослови ее Господь);

директор школы (если напомнить ему о моем существовании, хотя этой крупной неприятности мы оба пытаемся избегать);

мой так называемый тьютор (мисс Тайк); мой советник по выбору профессии (человек с каталогом в голове);

мой преподаватель английского (Джим Осборн, он же Оззи, о нем подробнее потом);

моя тетя Этель (она решила, что мне стоит «податься в повара», потому что в восемь лет меня в первый и единственный раз отправили к ней в гости и я помог ей испечь пряничного человечка — вставил ему смородины в глаза, нос и рот, причем так ловко, что она с тех пор считает меня кулинарным гением);

телевизор (да, это не человек, при том что отец разговаривает с ним с утра до ночи, но там вечно показывают, что та да эта профессия в ближайшее время дадут дуба, — обычно сразу после того, как я прихожу к твердому убеждению, что именно она мне как раз и подходит).

На этом официальный список специалистов по выбору профессии заканчивается. Но есть еще целая армия неофициальных советчиков, и они тоже не дремлют. Например, наш молочник, который — по причинам, так и оставшимся мне неведомыми, — утверждает, что мне надо в мусорщики. Есть еще наш стоматолог: он считает, что меня с моими зубами ждет светлое будущее манекенщика, и не нужна ли мне помощь в этом начинании. После этого я шугаюсь всякий раз, как он берется за бормашину.

На самом деле, двигаясь вниз по течению на «Нырке», я, в частности, думал о том, что, когда речь заходит о моей будущей профессии, всем окружающим почему-то кажется, что он/а великий специалист и лучше моего знает, как мне распорядиться своей жизнью. Я даже сформулировал на основе этого опыта важный научный принцип. Предлагаю его даром каждому/каждой, кого постигнет та же беда. А именно: уверенность, с которой каждый встречный и поперечный вываливает тебе на голову советы по поводу будущей профессии, обратно пропорциональна тому, насколько советчик/ца преуспел/а на собственном поприще.

Или, как говорит отец: чем больше человек треплется, тем меньше соображает.

Одно я решил твердо. Летом пойду работать.

Поправка: отец решил за меня, что мне летом нужно пойти поработать. Решение он сформулировал в одной фразе: «Не будешь ты все лето сидеть у нас с матерью на шее, так что подними попу и пойди хоть немного заработай». Отец всегда очень ласков, когда распаляется, и с очаровательной элегантностью высказывает свою точку зрения — прямо этакая кувалда в руке у драчливого моряка-ирландца. То есть с этого дня (конец июня) до того фатального августовского утра, когда результаты экзаменов наверняка подтвердят, что я не пригоден вообще ни к какой работе, нужно подыскать себе приятное оплачиваемое времяпрепровождение.

Вот только какое? Я терпеть не могу всякую временную летнюю работу, доступную таким, как я, в приморском городке: следить за пляжными стульями, водить осла по пляжу, торговать угрем в желе за лотком на Золотой Миле (Золотая Миля — это затоптанная низкопробная эспланада к востоку от пирса, попытка Саутэнда порадовать и впечатлить туристов). В гробу я видел такое рабство.

5/ Вот чем были заняты мои мысли, пока я плыл куда глаза глядят по матовым водам Темзы. (Свет и соль в солнечном Саутэнде? Я вас умоляю! Жижа и жидкие плоды жизнедеятельности, ежедневно вымываемые к берегу приливами Северного моря, — это ближе к делу.) Джинсы покоробились от солнца — в них впитался глутамат натрия из высохшей воды. На меня будто натянули тянучку в параличе.

Я стащил джинсы, бросил на дно лодки. Под джинсами лишь красные боксерки со щегольской белой полосой — но кого тут этим впечатлишь?

В этом году я столько времени проваландался на пляже — даже к экзаменам там готовился, — что впервые в жизни загорел повсюду и втайне этим гордился. (Поправка: загорел почти повсюду.) Разумеется, на мачо-курортике вроде Саутэнда этим никого не удивишь. (В смысле, загаром. А если подумать, и гордостью по этому поводу тоже.) Но раньше кожа у меня была бледновата, цвета куриной грудки, так что все свое тело, кроме самых оконечностей, я старался скрывать от посторонних глаз. Даже на физкультуру, если удавалось, надевал спортивный костюм, чтобы не выслушивать неуместных комментариев по поводу своей бледности. Любимый вопль на всю раздевалку звучал так: «Эй, хорошо тебя Дракула обсосал прошлой ночью!» После приезда в Саутэнд меня некоторое время дружно обзывали Отбеленным и даже ходили слухи, что я подсел на «Доместос».

Пока снимал джинсы, подергал румпель, кливер и основной парус и тут подумал: надо бы проверить, как у меня

с управлением. А вдруг мои (скажем честно) немногочисленные морские прогулки в качестве матроса при спеце Спайке уже научили меня тем предосторожностям, которые необходимы, чтобы выжить в море. Типа понимания в каждый отдельный момент, чем заняты твое судно, другие суда, погода и море. А может, в голове уже мигала сигнальная лампочка: надвигается катастрофа. Как бы то ни было, я огляделся.

Впереди — все нормально. Блики на мягкой зыби. Других судов вокруг немного, поблизости — ни одного.

Зато сзади — Большая Беда. Стремительно приближается. По небу тащили тяжелую черную занавеску. В жизни не видел столь зловещей тучи. Чудовищный тумор. Нечто из Потусторонности.

Одним зорким взглядом, который я позволил себе до того, как тело скрючилось от паники, я успел уловить, что море под тучей отливает воинственным оружейным металлом и что передовой отряд рассерженных волн уже оделся в белые гребни, как будто у чудовища выросли зубы и оно вгрызлось ими в прилив.

Нервы окаменели. Я, впрочем, достаточно знал про местную погоду, чтобы сообразить, что промежуток между зубастыми волнами и черной тучей заполнит очень даже свежий ветер. И что налетит он разогнавшейся до космической скорости стеной расширившегося пеноуретана — мягкий и теплый на ощупь, но с ног сшибет все равно.

Мало того, что отец вырастил меня с младых ногтей в убеждении, что мужчине пристало поворачиваться лицом к неизбежному, а не пускаться наутек, но даже в моем смятенном мозгу сумела сложиться четкая мысль: безопаснее поставить лодчонку Спайка против налетевшего ветра, а не пытаться улететь на его крыльях. Соответственно, мое судно, которое

теперь мне казалось очень хрупким и хлипким, нужно было как можно скорее развернуть носом к надвигающейся буре. Оставался вопрос, окажется ли любимый «Нырок» Спайка достойным спарринг-партнером для ржавых железных балок, на которых крепится знаменитый саутэндский пирс (полная длина миля с третью), поскольку на него мы, скорее всего, напоремся, если ветер подхватит нас и понесет.

При этом, если нам повезет избегнуть этой судьбы, впереди может ждать худшее. За пирсом лежит настоящее, бескрайнее Северное море. Мне пока еще жизнь не настолько надоела, чтобы я стремился совершить странствие в уже готовую могилу. Да, я интересовался Смертью, но не спешил стать мертвецом.

Нужно любой ценой развернуться лицом к волнам.

Ладно, с теорией разобрались. Проблема заключалась в том, что мне никогда еще не случалось претворять эту теорию в практику, а для совершения хитрого маневра, необходимого, чтобы яхта, вместо того чтобы бежать впереди ветра, мчалась ему навстречу, то есть для разворота на 180 градусов, требовались определенные навыки. Никому не советую совершать его в первый раз в жизни в состоянии крайнего смятения.

Я много раз видел, как это проделывают другие, когда загорал на пляже и наблюдал за каким-нибудь виртуозом- выпендрежником. Вот только, чтобы отточить навык, нужно его оттачивать, а момент для оттачивания был не самый подходящий.

Впрочем, выбора не оставалось. Впрочем, размышлять на эту тему я и не стал.

С решительностью отчаяния я дернул румпель влево и отпустил все паруса.

Оба действия оказались фатальными ошибками.

Нужно было повернуть румпель вправо и держать главный парус под контролем.

Результат оказался технически сложным, мгновенным и драматическим.

Вот картинка для неморяков. Когда судно идет по ветру, парус натягивается либо с одной стороны, либо с другой, вот так.

Разворачиваясь против ветра, мудрый моряк делает это так, чтобы и парус, и гик (это очень даже крепкая «палка», которая торчит вбок: к ней крепится нижняя часть паруса) не перекинулись через корпус, а постоянно оставались с одной стороны, вот так.

Только очень маститый рулевой или полный идиот будет разворачиваться иначе. Потому что в этом случае гик опасным образом пролетает над корпусом. Называется такая штука фордевинд (или поворот фордевинд). Есть похожее слово «фордыбачить», и сходство между ними вы уловите, только если это случилось с вами лично. Во время поворота фордевинд судно начинает фордыбачить.

Фордевинд сопряжен с тремя опасностями. Первая: мачта может упасть, если гик разгонится до такой скорости, что мачта согнется и треснет. Вторая: зазевавшегося моряка может стукнуть летящим гиком, изувечив этого идиота или сбросив его/ее за борт — бывает и то и другое. Третья: все попросту может пойти не так, и судно ляжет на бок, поставив под вопрос и собственное существование, и существование команды.

Есть еще и четвертая возможность. Все три эти неприятности произойдут одновременно: мачта упадет, судно перевернется, команду покалечит/поубивает.

Вы уже догадались: со мной случился фордевинд.

Утешение: я не сломал мачту на любимом суденышке Спайка.

А вот лечь на бок — лег.

Утешение: гиком меня не задело.

Гиком меня не задело, потому что меня в момент его пролета на яхте не было. Меня заранее выкинуло за борт силой поворота на резком ветру, который накренил судно набок. Я шлепнулся в море в двух метрах от лежащего плашмя корпуса.

Утешение: я даже волосы не намочил.

Волосы я не намочил, потому что так перетрусил, что, опустившись в пучину, тут же поплыл по-собачьи к поверженному, но оставшемуся на плаву «Нырку». Даже покалеченная лодка лучше, чем вообще никакой. Я взобрался на борт еще до того, как волосы успели коснуться поверхности моря.

6/ ПОВТОР

Все это заняло лишь пару секунд.

Однако с того момента, как я неправильно дернул румпель, до того, когда я вскарабкался на скругленный борт, все как бы происходило вне времени.

Вот я вижу, как поворачиваю румпель и на меня налетает вал. Ветер подхватывает парус, на максимум выдувает вперед, потом — в обратном направлении. Судно в ответ на движение румпеля начинает раскачиваться. Его заворачивает вокруг собственной оси, парус перекидывает на другую сторону. На лету основной парус в хлопке сбивает румпель.

Оказавшись на другой стороне, парус вновь наполняется ветром. Основной туго выгибается и, соответственно, тянет румпель, а тот кладет яхту круто к ветру, она не выдерживает напора и ложится набок. Я вижу, как надувшийся парус опадает в волны. Наполняется водой. Паруса, мачты и корпус уходят в воду, а красное днище неприличным образом задирается над поверхностью.

Я бесполезный сгусток звенящих нервов, их звон раздается в напрягшемся от страха животе. Судно продолжает двигаться, меня швыряет наружу и вверх, я кувыркаюсь в воздухе.

Двигаясь по дуге, как и положено всем катапультированным предметам, я думаю: лодка перевернулась. Блин, каким же я выгляжу недоумком.

Мозг отказывается верить в то, о чем мне говорят мои чувства.

Я наблюдаю за самим собой. Улыбаюсь безумной, покорной, перепуганной улыбкой из разряда «и что ж я могу тут поделать».

Опускаюсь вниз, шокированные шоком чувства новым шокам уже недоступны. Удержусь на плаву? — думаю я. — Пойду ко дну? Это конец? Это начало Смерти?

С каждым вопросом воздуха во мне все меньше.

А вот и вода. Склизкая супообразная солипсическая субстанция. Я вхожу в нее ногами вперед, вверяя тело свое в Его руки. Проникновение плавное, почти без всплеска. Чисто так окунулся.

Понятным образом — но для меня в тот момент неожиданно — вода поражает меня (в буквальном смысле) тем, что она мокрая. Холодная. И удивительно (почему удивительно?) плотная. Такой большой мягкий матрас. Морское ложе. (Простите!)

Я убежден, что, если и голова уйдет под воду, меня точно настигнет Конец, как вот и мой конец настигнут морем. Оказавшись в воде, руки и ноги превращаются в поршни.

И в этот момент замедленное действие превращается в двойное ускорение.

Я и не думал и не успев подумать все сделал

вернее знаю что сделал я преодолел расстояние до торчащей из воды яхты

лежит на боку, а волны буйствуют и порой через нее перекатываются

поникший парус плещется как промокший саван

хватаюсь за планшир

подтягиваюсь на руках к килю

использую его как ступеньку

забираюсь на китовый бок корпуса

потерпевший крушение.

Возврат в настоящее время.

Я весь дрожу, никак не унять эту трясучку и мокрые мурашки по коже.

Хватает меня лишь на одно — держаться.

Чтобы уцелеть.

7/ Вот он я, сижу, такой сопляк, на полумертвой лодке, из одежды лишь прокрашенные Темзой «под мокрую» футболка и трусы, холодрыга жуткая, а еще жалко самого себя, и тут, рассекая волны, подлетает меня спасать блестящая желтая яхта с белым названием «Калипсо» на борту. Восемнадцатифутовое гоночное судно спешит мне на помощь, до упора раздув все паруса.

Желтая красавица четко, без всяких понтов разворачивается против ветра — я только что продемонстрировал, как не надо выполнять тот же маневр, — с тошнотворной точностью идет на сближение и не мешкая останавливается рядом, на безопасном расстоянии в один корпус. (Нет ничего более откровенно унизительного, чем смотреть, как кто-то мастерски исполняет то, в чем сам ты только что облажался.)

Слышно:

Громкое потрескивание и похлопывание опавших парусов — они полощутся на уже (понятное дело) утихающем ветру.

В сопровождении синкопы слоисто-синеватых волн, скользящих вдоль наших намокших корпусов.

Видно:

Грозовой мрак над разбушевавшимся морем.

Острые металлические сполохи, они светят со все еще озаренного солнцем востока.

А на мостике «Калипсо»:

Копна струистых иссиня-черных волос над широкоскулым красивым лицом, рассеченным иронической улыбкой, ниже ладное тело среднего роста, а сложение и осанка у него таковы, что можно одеть в поношенные линялые джинсовую рубашку и штаны — и выглядеть будет как моднейший морской костюм сезона.

Входит Барри Горман восемнадцати лет с одним месяцем от роду. Подробнее далее по всему тексту. Это он станет среднего рода. Телом.

А тогда, на своей желтой красавице, он ухмылялся и протягивал мне на обозрение пару промокших джинсов.

Моих. Тоже тонувших по ходу всех этих невзгод.

8/ Раз за разом проигрываю эту картинку в голове.

Это стало началом; и началом его конца.

9/ — Твои? — орет Барри.

Я киваю — от унижения не уйдешь.

— Помощь нужна?

Я беспомощно озираюсь.

— Ставь прямо. Дотащу до берега.

Ставить прямо? Эту притонувшую посудину?

— Раньше делал?

Сознавайся. Какой теперь прок прикидываться?

— Нет.

— Тогда слушай меня.

Четкие, твердые указания. Не поспоришь, и повторять не приходится.

Я, автомат при этом морском Свенгали, покорно исполняю приказы.

10/ На пляже нас обступили отдыхальщики, пялятся. Выстроились вдоль эспланады, ржут, показывают пальцами. Дармовой спектакль: идиот вляпался, но его спасли. Нескучный выдался денек на пляже, будет потом про что рассказать дома.

Только когда Барри галантным жестом протянул мне джинсы, я сообразил, что их так веселит.

— Надень-ка лучше, — сказал он, — пока не арестовали. Ух они оказались и холоднющие! Липнут, не лезут, песок

колется. Надевать их было хуже, чем все это фиаско. В тот момент хотелось одного — домой, но мысль о том, чтобы туда добраться, разобравшись по ходу с потрепанным «Нырком» Спайка, была мне не по силам.

— Ты на Манчестер-драйв живешь, да? — спросил Барри.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Сам там неподалеку. Клифф-роуд. Пошли.

Он собирал с обеих лодок то, что могут стибрить, и складывал в брезентовый мешок.

— Я в порядке, — сказал я. — Доберусь. Нужно с лодкой что-то делать.

— Не спорь. Знаю я, каково это — перевернуться. — Он привязал обе лодки. — У нас дома привыкли к несчастным случаям на море. Тебе нужно в горячую ванну. Обе потом на стоянку поставлю. Идем.

ДКА. Текущий отчет: Генри Сперлинг РОБИНСОН

18 сентября. Проведена беседа у меня в кабинете. Материалы переданы из Комиссии по делам несовершеннолетних. Миссис Робинсон — моя клиентка. Нуждалась в помощи после переезда в Саутэнд с севера (нервное расстройство, тяжело в новой обстановке, утрата поддержки друзей и соседей и пр.). Важно было поговорить с Генри до визита к нему домой и разговора с родителями.

Согласно справке из школы, интеллект выше среднего, достаточно добросовестен, здоровье нормальное. Судя по всему, в коллектив вписался неплохо. Ладит с одноклассниками, хотя, по словам директора, близких друзей не завел. Родители общаются с учителями, поддерживали Генри по ходу разбирательств, предшествовавших суду.

Разговор начался в 14:30. Генри среднего роста для своих лет, светловолосый, худой. Лицо не столько красивое, сколько симпатичное, выглядит моложе своих шестнадцати лет и девяти месяцев. Скорее на пятнадцать. Одет аккуратно: джинсы, футболка, куртка-бомбер, кроссовки. Опрятен. Здоровый загар, но выглядит усталым и поначалу нервничал. Скрывал это под напускной бодростью.

По ходу беседы уходил от неприятных вопросов, давая поверхностные ответы, порой очень смешные. В беседе на общие темы, не касающиеся суда, проявлял разговорчивость и открытость, хотя и чувствовалось, что узнать его близко нелегко. По манере речи мне показалось, что он подражает кому-то, кем восхищается. Слегка аффектирован, немного застенчив. Иногда переигрывает.

Началось с неловкого момента. Судя по всему, Генри не нравится его имя, а Гарри он считает даже хуже. Попросил называть его Хэл. Судя по всему, имя он сменил этим летом, от ответа на вопрос «почему?» уклонился.

Шутливо говорил про Саутэнд, но признал, что ему здесь нравится. Особенно пляжная жизнь, отдыхающие его забавляют. Летом он, по его словам, много «ходил в море с друзьями». О школе говорит без напряжения, большинство учителей ему нравятся. Часто упоминал учителя английского мистера Осборна, которым явно восхищается. (На заметку: встретиться с Осборном при первой возможности.)

Когда Хэл освоился и расслабился, была предпринята попытка перейти к разговору о том, что случилось на могиле Барри Гормана. Задан вопрос о причинах его странного поведения: почему он прыгал на могиле друга. Он тут же опять напрягся й напрямую отказался говорить о Гормане. Пришлось надавить — мне казалось, что необходимо принудить Хэла раскрыться сразу. Но чем сильнее было давление, тем сильнее он нервничал. Руки дрожали, голос пресекался. В один момент он едва не заплакал.

Потребовалось пояснить, что моя работа — помочь ему осмыслить случившееся через обсуждение. А также, что суду необходимо понять причины его странного поведения, чтобы принять оптимальное решение, а моя задача — дать суду соответствующие рекомендации.

Хэл все время повторял: «Нет, нет. Это не имеет никакого отношения ни к вам, ни к кому-либо еще». На вопрос, справедливы ли обвинения миссис Горман, отвечать отказался. На слова, что я не понимаю, какой смысл портить могилу, тем более могилу друга, Хэл запальчиво ответил: не мне учить его жизни! А потом выпалил, что могилу не испортил, это только полицейские так решили. Пришлось отметить, что топтать могилу ногами — значит портить. Не говоря уж о том, что был повален надгробный камень на могиле отца Барри Гормана, похороненного рядом с Барри. На это Хэл вскочил и закричал, что, если я буду еще задавать вопросы, он уйдет и больше не будет со мной встречаться.

Удалось уговорить его сесть, пришлось напомнить, что будет, если он и дальше станет артачиться. Его могут отправить в центр предварительного заключения и держать там, пока его дело рассматривают полиция, психиатры и соцработники. Могут выписать штраф. Могут

решить, что он нуждается в лечении, тогда выдадут надзорный ордер и назначат лечение — придется посещать соответствующую клинику. Однако можно обойтись и без этого, если он попытается объяснить свой поступок. После этого он получит условное освобождение или надзорный ордер, то есть я или другой соцработ- ник будем некоторое время за ним наблюдать, чтобы убедиться, что все в порядке.

В любом случае — и это было доведено до его сведения — судебного разбирательства не избежать, а решение суда сильно зависит от моего доклада. Так что в его интересах помочь мне разобраться в его действиях.

Он слушал угрюмо. Потом сказал: «Делайте что хотите. Я о случившемся говорить не стану».

Ясно, что пока дальнейшие разговоры бессмысленны. Хэл предупрежден, что должен быть дома с родителями, когда я завтра вечером приду к ним с визитом.

19 сентября. Просматриваю вчерашние записи. Разговор проведен не лучшим образом. Не могу толком понять, что меня тревожит. Возможно, стоит обсудить это дело на общем совещании в понедельник. Ситуация нестандартная, у меня нет соответствующего опыта. Между подростками явно что-то произошло, что и заставило Хэла так поступить. Может, смерть Гормана как-то странно на него повлияла?

Хэла обвиняют в причинении материального ущерба. В осквернении могилы. Станет так поступать человек, скорбящий по другу? У меня имеется полицейский рапорт касательно второго инцидента, когда Хэла арестовали и когда были свидетели. П. С. Хирш, задержавший его инспектор, в рапорте пишет:

Обвиняемый приблизился к могиле в 23:10. Немного постоял в изножье. Потом начал оскорбительным образом топтать могилу. Поначалу делал это медленно, с расчетом. Потом все с большим исступлением. Я обозначил свое присутствие и задержал обвиняемого. «Ну нет!» — сказал он и истерически расхохотался.

Если бы мне вздумалось осквернить могилу, хватило бы мне того, чтобы просто ее потоптать? Звучит неубедительно.

и/ Под домом, где привыкли к несчастным случаям на море, Барри, как оказалось, имел в виду рослую дородную женщину с выкрашенными в голубизну седыми волосами, которая, увидев меня, растрепанного и раздрызганного, у себя в прихожей, тут же преобразилась в буйного дервиша.

— Барри! — протрубила она подобно пожарной сирене. — Бедолага совсем утонул! Что ты с ним наделал!

Она взяла меня за плечи, заворковала, потрепала по щеке, пригладила волосы. Как будто мне пять лет, а она только что вырвала меня из когтей педофила.

— Перевернулся, — пояснил Барри, поднимаясь по лестнице.

Не оставляй меня в лапах этого осьминога, крикнул я про себя.

— Перевернулся! — прогудела миссис Горман — ибо это она и была. — О господи, эти ваши лодки! Бабби, сколько тебе говорить, что это опасно? Посмотри на бедняжку. Едва дышит.

Она развернула меня и, как бульдозер, потащила наверх.

— В ванну, — скомандовала она. — Тебе нужна горячая ванна. Я туда сажаю всех парнишек, которых Бабби приводит. Некоторым, похоже, это просто нравится. А может, у меня просто ванна хороша! — Она рассмеялась, потом мигом вновь посерьезнела. — Но какое потрясение — упасть в море! Хорошо, что хоть жив остался.

— Я в порядке, миссис Горман, — пропыхтел я.

— В порядке! Очень рада. Едва не потонул — и он в порядке! А мама твоя что?

— Мама? Ничего не знает.

— Ничего не знает! Господи, да она небось уже переволновалась до смерти. Дай номер, я ей позвоню.

— Пожалуйста, не надо, миссис Горман. Она вообще не знает, что я на яхте.

— Не знает!

— И телефона у нас нет.

— Ах, мальчишки! Никогда вы про мам не думаете. Вот и Бабби у меня такой. Вовсе матерей не заслужили.

Она распахнула дверь в огромную ванную — я такие здо- 1 ровые видел только в кино — и затащила меня внутрь. У нас дома ванная размером с платяной шкаф, где вместо вешалок понатыкали сантехники. Места так мало, что, если сидишь на толчке и кто-то открывает дверь, либо тебе размозжат коленную чашечку, либо изволь быстренько запрыгивать в ванну.

Ванная Горманов поражала не только размером, но и блеском. Свет лампочек, скрытых в самых разных местах, плясал в зеркалах. Где ни стой, всюду видишь себя, точно в калейдоскопе. Оставшуюся часть стен покрывала керамическая плитка с изображением резвящихся нимф и греческих богов. Медные ручки сияли неярким пламенем на корпулентной ванне из голубого мрамора и такой же раковине, глубокой как бочка. В углу стояла душевая кабина с раздвижными дверцами из матового стекла. А вот унитаза не оказалось, только какая-та неудобная на вид штуковина, типа для мытья ног. Я до того даже не слышал про биде, а уж не видел и подавно. Мама никогда бы не решилась про такое упомянуть, а отец бы рявкнул, что это никчемная хренотень, которой пользуются бездельники иностранцы. Но сильнее всего меня удивил мягкий синий ковер на полу. Дома мы бы решили, что это не только экстравагантно, но и хуже того: негигиенично.

В ванну уже лилась вода. Барри заранее побеспокоился, решил я. (А где он сейчас?) От пара все вокруг начало запотевать — зеркала потускнели, свет начал дробиться.

— Раздевайся и залезай, — приказала миссис Горман, снимая с края ванны греческую вазу и высыпая из нее в воду ароматическую соль. От воды пошел запах — прямо как на поле аэрации. Появились пузыри. Пар посинел. У этой тетки явно синька в голове.

Я по лодыжку ушел в ворс ковра, стоял и ждал, когда миссис Г. закончит с рассуждениями и удалится. Но она стояла и пялилась на меня.

— Ну, чего ждешь? — прозвучал вопрос. Я не тронулся с места. — А, ну да, шок! Плохо соображаешь. Снимай все эти грязные шмотки!

Я не двигался — не мог.

Миссис Г. рассмеялась на высокой ноте, которая эхом отлетела от греческих богов.

— Думаешь, я мальчиков не видела? — осведомилась она, хватаясь за футболку и дергая ее вверх. — Это я-то, жена и мать. Ты прямо как мой Бабби. Представляешь, он теперь, когда ванну принимает, запирает дверь!

— Миссис Горман... — попытался возразить я, не давая ей обнажить мне торс, но сумел только запутаться, так что когда она резко дернула футболку вверх, то почти меня придушила и не дала договорить.

— Запирает дверь перед собственной матерью! Представляешь? Я ему говорю: у тебя чего, есть что-то особенное, чтобы прятать от меня, от родной матери? — Дернула еще раз.

Футболка на горле ослабла, зато заблокировала нос. — Я тебя в этот мир привела, так я ему говорю. Нет у тебя ничего такого, чего бы и тогда не было. Все то же, только размером побольше. — Она снова рассмеялась и потянула еще раз — футболка наконец слетела. Она бросила ее в сторону плетеной корзины в углу, похожей на горшки, в которых прячутся разбойники в «Али-Бабе». Может, Барри там и сидит?

Даже не отдышавшись, миссис Г. набросилась на мои джинсы.

— Миссис Горман, — сказал я, решительно уцепившись за пояс. — Миссис Горман, я не привык к подобному вниманию.

— Не привык! — повторила она, расстегивая мне ремень. — А чего бы это? Мама тобой не занимается? Ты ей поэтому не сказал, что собираешься потонуть?

Она расстегнула не только пряжку, но и молнию. Я не успел принять отчаянных мер самозащиты — то есть скрестить ноги и осесть на пол, она дернула джинсы и трусы вниз одним стремительным (и явно отработанным) движением, которое закончилось продуманным взмахом рук — все было снято. Джинсы и трусы отправились вслед за футболкой к Али-Бабе.

Миссис Г. выпрямилась, отступила на шаг, осмотрела меня как только что ею изваянную статую.

— Не знаю, чего это мама тобой не занимается, — заявила она, одобрительно кивнув. — Тут есть чем гордиться. Красавчик, уж ты мне поверь.

Улыбнулась, потрепала меня по щеке, шагнула к двери.

— Живо в ванну, пока не помер от переохлаждения. А я чай заварю. После такого потрясения нужно погорячее и послаще.

Ушла.

Везет некоторым сыновьям, а я раньше таких мамаш никогда не встречал.

12/ Похоже, это и правда было потрясение. Миссис Г. потрясла бы любого молодого человека, а я ведь еще и перевернулся в первый раз в жизни. В общем, когда она исчезла в голубом тумане, я только и мог, что бестолково таращиться ей вслед.

Потом я подумал, что икнул, а на самом деле начал отрывисто хихикать. А еще меня затрясло, несмотря на прогретый пар и температуру воздуха как в турецкой бане.

Вдруг стало ясно: именно горячая ванна мне и нужна.

отдых отстранение обеззвучивание

освобождение ободрение объедение

обнажение обряд отложение

обездвиживание обогащение основание

обеззараживание оцепенение обновление

В голове так и плясала пятнадцатая буква алфавита, передняя огубленная гласная, как в «осень», плюс еще суффикс «ени» сколько раз попался. Может, я действительно потерял рассудок — обезумел, обессилел, оторопел от отчаянного ошеломительного отстранения от ответственности.

Не говоря уж о том, как меня обескуражили хищные хапанья мамаши Горман.

13/ Ванны мне всегда напоминали гробы. А гормановская за счет размеров показалась саркофагом. Гробоподобный корпус выглядел скорбным мемориалом и был весь разукрашен всякими финтифлюшками. Ручки для рук, мыльницы, декоративная затычка на замысловатой цепочке — сядешь на такую, весь покалечишься. Подушечка под голову лепилась на липучки. По краям крепились сложносочиненные полки с лосьонами, небьющимися бутылками экзотической формы, губками, мочалками, пилками для ногтей, полотенчиками для лица и всяким уж совсем непонятным. Среди всего этого почти терялся милый пластмассовый утенок: нажмешь — закрякает. Кто, интересно, играет тут с ним в ванне по ночам?

Вообще все это помещение напоминало погребальную камеру в пирамиде. По ходу исследований Смерти — а именно о ней я и размышлял, пока отмачивал свое умопомрачение в этом храме личной гигиены, — я где-то прочитал, что пирамида Хеопса — которая больше и лучше других — построена из пяти с лишним миллионов тонн камня, высота ее 138 метров, длина основания 230 метров, общая площадь свыше пяти гектаров. Нехилое такое пресс-папье.

Сильно должен был человек верить в Смерть, чтобы возжелать себе этакий гроб. В наши времена большинству не хватает оптимизма даже на то, чтобы позаботиться о надгробье для ближайших родственников. (Именно из-за надгробий я в свое время заинтересовался Смертью, о чем расскажу позднее, и из-за одного из них и попал в нынешний переплет.) Впрочем, слышал я про несколько современных памятников, тоже довольно забавных. Один, например, в Канаде, в Ванкувере. Высечен в форме леденца на палочке.

В конце Смерть ее облизала.

Собственно, именно это меня в Смерти больше всего и тревожит, в этом, на мой взгляд, важная причина того, чтобы проявлять к этому феномену здоровый интерес. Смерть ждет нас всех. Без исключения. Тело каждого. Твое тоже.

14/ Впрочем, отмокая в этом парном корыте, я и не подозревал, что Смерть совсем близко.

Согревшись и смыв с тела слизь Темзы, я снова почувствовал себя вменяемым. И хотите — верьте, хотите — нет, только тут до меня дошло, какая у миссис Г. бредовая ванная. Другие ходят целыми днями, переживают о всякой ерунде вроде Смерти и малозначительных предметах, типа чем занять остаток жизни, бодренько берут яхту приятеля, чтобы перевернуться на ней в ненастоящем шторме, чтобы их спасли на глазах у толпы ерничающих, но ничего не предпринимающих зрителей, отвезли домой к типу, матушка которого повернута на ваннах, и умудряются не утратить чувства реальности при встрече с этакой вот миссис Г. Но я человек обыкновенный. Со мной такого не бывает. Я из тех, кто верит, что с ними вообще не может произойти ничего необычного, странного и интересного.

Я так твердо в этом убежден и так привык считать себя идеальным образцом Коматозной Флегмы (биография — зашибись), что, если происходит что-то из ряда вон выходящее, я этого просто не замечаю. Я способен войти в черную дыру Калькутты и решить, что это просто час пик в поликлинике.

Кстати, есть у меня теория, что каждый человек всего лишь совокупность того, чем он сам себя представляет. Это не я придумал. Если честно, мысль эту я позаимствовал у Курта Воннегута: в это же время прошлым летом я читал его книги. Мысль выглядит так: если вы считаете себя голубоглазым гением-красавцем ростом за метр восемьдесят, который пишет отличные песни и поет их лучше всех остальных в мире, то и вести вы себя будете как голубоглазый гений-красавец и пр. Из этого становится понятно, почему на свете столько неказистых лупоглазых недоумков ростом метр шестьдесят, которые дергаются на сцене, пыжатся, капризничают и гоняют почем зря охотников за автографами и менеджеров, рвущихся подписать их на очередную звездную роль. Важно, понимаете ли, то, что они сами про себя думают. Мы — те, кем притворяемся, говорит Воннегут, так что притворяться нужно с осторожностью.

Верно и обратное. Я считаю себя банальным балбесом, вот и веду себя как банальный балбес, и вырасту банальным балбесом. Заманчивая перспектива, да?

Но вернемся к моему погребению в пышной водной усыпальнице Горманов.

Как только до меня дошло, что у миссис Горман, наверное, просто слишком активное фрейдовское «я», я забеспокоился по поводу двери. Я, как вы понимаете, ее не закрыл. А она пообещала (я же правильно расслышал?) вернуться с чашкой горячего сладкого чая. (Денек выдался — чем дальше, тем хуже.) Вот только, боюсь, заодно она притащит и свое горячее сладкое «я». А без первого я как-нибудь обойдусь, если к нему прилагается щедрая порция второго. Как вы скоро поймете, против второго я, в принципе, ничего не имею, но люблю сам выбирать, кто мне его дает. Миссис Г. в моем списке подателей отсутствовала.

Я восстал из жаркой сини с мыслью запереть дверь. Кожа запунцовела от вулканического водного жара и понятного смущения. Я стоял одной ногой в ванне, а вторую занес над краем, и тут открылась дверь. Ожидая повторного явления миссис Г., я схватил полотенце, висевшее на вешалке прямо у меня под рукой. Поторопившись, я поскользнулся и упал, шмякнулся назад в глубины саркофага, выплеснув добрую долю воды через край.

Но вошел Барри, принес обещанный чай и, разумеется, стал свидетелем этого рукотворного шторма — поправка: ноготворного шторма.

— Опять плаваешь? — осведомился он. — Нырнуть, спасти тебя?

— Я думал, это твоя мама, — сказал я, изображая, дабы вернуть себе достоинство, что просто споласкивался перед тем, как вылезти. (Почему, смутившись, всегда ведешь себя по- идиотски? Ответ: потому что, смутившись, чувствуешь себя идиотом. А именно — становишься тем, кем себя считаешь.)

— Не парься, — сказал Барри. — Я слышал, как она тебя достает, и перехватил ее на площадке.

— Даже не знаю, что хуже, — сказал я. — Низвержение в пучину или разборки с твоей мамочкой.

— Лично я, — сказал Барри со смехом, — предпочел бы ежедневные кораблекрушения.

Он протянул руку к полотенцу, которое я так и не снял с вешалки, и протянул его мне, а я шагнул в мякоть ковра.

— Если хочешь, можешь еще поваляться, — предложил он. — Мамочку я попридержу. Да и вообще она в магазин собралась. У меня сегодня выходной, так что она на дежурстве.

Я взял у него полотенце.

— Я сейчас вылезу, нужно лодку приятеля на место поставить. А в половине третьего у меня в школе встреча с учителем. — Я глянул на сырую груду одежды. — Вот только не очень хочется все это надевать.

Барри сказал:

— Не парься. Все под контролем. Лодку я поставлю после того, как поставлю свою. Так что времени у тебя вагон. Я тебе приготовил сухую одежду у себя в комнате. Первая дверь налево. Будешь готов — заходи.

15/ А ПОТОМ: в комнате у Барри...

— Мы, по счастью, примерно одного размера, так что должно подойти.

На его кровати лежали голубые боксерки, фуфайка в си- не-белую полоску (очень французская, очень маринист- ская), светлые джинсы — застиранные и поношенные, синие гольфы. Слишком одно к другому подобрано, на мой вкус, но от плохой жизни...

— У тебя нога какого размера?

— Восьмого.

— У меня девятого. Погоди.

— Я свои надену. Высохнут по дороге.

Он привалился к столу-парте и смотрел, как я одеваюсь. Парта занимала всю стену напротив кровати. Я позавидовал. Не только просторному столу, но и многочисленным полкам под ним, забитым книгами, пластинками и составными частями сложной квадрафонической системы.

— Класс, — сказал я, кивнув на систему.

— А то, если у вас собственный музыкальный магазин.

«Горман рекорде» в Вестклиффе, на Лондон-роуд. Я там

бывал пару раз, искал уцененные диски. Видел, как Барри обслуживает покупателей. Магазин маленький. Но народу много. Обычное дело утром в субботу.

Комната его выглядела опрятно. Современная мебель, расставленная аккуратно, почти с геометрической точностью. Над кроватью — репродукция картины Давида Хокни, из тех, где у него бассейны в Калифорнии, «Пит выходит из бассейна Ника». Я понял, что это Хокни, потому что и сам его люблю. И вдруг комната Барри напомнила мне комнаты с некоторых картин Хокни, где люди изображены в своих домах. С этого момента то, как он стоит и сидит, всегда напоминало мне персонажей Хокни. Продуманная композиция, почти натюрморт, слишком простроено для реальной жизни, очень чисто, ярко, отчетливо, свежо. В картинах Хокни мне нравились четкость фокуса и ощущение, что

где-то есть нечто ускользающее — дожидается за всей этой просчитанной неформальностью.

Пока Барри стоял и смотрел, как я одеваюсь, я на миг ощутил и себя персонажем Хокни. И мне понравилось. Вот только — это я объяснить не могу — на миг стало страшно.

Одежда вполне подошла. Джинсы длинноваты на пару сантиметров; пришлось подвернуть, а то споткнусь.

— На первое время сойдет, — сказал Барри. Вытащил из заднего кармана расческу, протянул мне. — Вон там на стене зеркало. Есть хочешь?

— Уже да. Думал, забегу домой перекусить перед школой.

— Внизу дожидаются суп и сыр.

Я глянул на него в зеркало. Свет мой, зеркальце, скажи...

— Ты и так много для меня сделал. Я пойду.

— Все уже готово. Мама расстаралась, прежде чем уйти в магазин. Ты ей, похоже, глянулся. Не поешь — мало не покажется.

Я вернул ему расческу.

— Ты так со всеми, кто переворачивается?

Он повел меня на лестницу.

— У меня выходной, могу о тебе позаботиться.

Мы спустились на кухню. Как и ванная, по моим стандартам — огромная, вся в блестящих современных примочках. На надраенном деревянном столе в середине стояли далеко не только обещанные суп и сыр. Тут были ломтики холодной говядины, скромные, на тарелочке; зеленый салат, расфуфыренный, в деревянной миске; помидоры, фрукты, ломти ржаного хлеба, банки пива, кружки для кофе, который пыхтел на плите рядом с супом, густым, овощным, наваристым.

— Лопай, — сказал Барри, протягивая мне тарелку супа.

Дважды упрашивать не пришлось. После переворота

и ванны от миссис Г. я здорово оголодал.

16/ Когда ушел один аппетит, всколыхнулся другой. Любопытство.

Что это за тип, который спас меня из воды, привез домой, бросил на милость мамочки, одел в свою одежду и накормил у себя на кухне?

Я его никогда раньше не видел, мы не были знакомы. Зачем он все это делает? По доброте душевной? Давай, тащи следующего. Которого из двух? Так он, что ли, рассуждает? Я о нем ничего не знал. Кроме:

— «Горман рекорде» на Лондон-роуд и есть ваш магазин?

Он кивнул.

— Его отец открыл двадцать лет назад.

— А ты учился в чокуэльской школе?

— До прошлого лета.

— Вкусный суп.

— Готовит она неплохо.

Мы оба причмокивали.

Я сказал:

— То есть ты бросил школу и пошел работать в магазин? Он глянул на меня через стол, решая, стоит ли отвечать.

Такая у него была привычка: чесать языком, пока собеседник не почувствует себя слишком близко, совсем внутри. Тогда он умолкал, и таращился, и думал, и, если решал, что человек подходящий, давал ответ; если решал, что неподходящий, отмахивался от вопроса.

Я оказался подходящим. Он сказал:

— Отец внезапно умер в прошлом году.

— Сочувствую, — сказал я, жалея, что спросил.

— Всё в прошлом.

Но по смене его настроения я видел, что нет.

Он глубоко вздохнул.

— Магазином занимались они с мамой. Мама вела бухгалтерию, отец хорошо знал музыку и умел обслуживать клиентов. Его любили. Он что угодно мог продать. После его смерти мама взяла наемного работника на папино место. Но они все время скандалили. Для мамы папу заменить не мог никто. — Он улыбнулся про себя. — А она не самый простой человек на свете!.. Тогда я начал ей помогать по субботам и после школы. Никакого толку. Чем дальше, тем хуже. В итоге проблема решилась сама собой. Работник после очередного скандала уволился, и я понял, что вариант только один. Бросил школу и пошел работать.

— А ты не собирался там работать?

— Не раньше восемнадцати. Или после окончания университета, типа того. Папа очень хотел, чтобы я закончил университет. У самого у него, видишь ли, такой возможности не было. Он считал, что так будет правильно. Чтобы я воспользовался возможностями, которых у него не было, и т.д., и т. п. Бери еще салата.

— Спасибо... А больше было совсем некому — ну, там, из родственников — заняться магазином?

— У меня есть старшая сестра, но она замужем, живет в Лондоне, у нее ребенок. И из всей музыки знает только пару рождественских песенок.

— Фу!

— Не стану спорить.

— Тяжело это, наверное, — бросить школу против собственной воли и работать в магазине.

Он улыбнулся.

— Я не работаю в магазине. Я им управляю.

— Ты же хотел учиться.

— Магазин важнее.

— Почему? Мне кажется, важнее всего планы на будущее.

— Магазин, знаешь ли, нас кормит.

— Это, конечно, важно, но твоя мама бы как-нибудь справилась. Я по своему небольшому опыту могу сказать, что она человек решительный.

— Трудно это объяснять тем, у кого не было собственного дела. Та же беда была, когда я объяснял директору, почему ухожу.

— Можешь на мне попробовать.

— Кофе или пиво?

— Еще пива, пожалуйста.

— Мама с отцом магазин открыли с нуля, понимаешь? Хотели такое дело, где все время смогут проводить вместе. Папа любил музыку. Магазин подходил ему идеально. Дело пошло. Постоянные клиенты. Большой выбор. Они много сил в это вложили. Это такое место притяжения для любителей музыки. Для папы — дело всей жизни.

— Но это же еще не значит, что и твоей тоже?

— Нет. Но меня к этому тянет. Музыка для меня много значит. А бизнес много значит для семьи, да и для города. Неправильно будет пустить его псу под хвост или продать. Я считаю, что должен продолжать то, что начал отец.

— Ты прав оказался. Я все равно не понимаю.

— А ты никогда не думал пойти по стопам родителей?

— У меня отец — носильщик в аэропорту.

— То есть ты не хочешь быть носильщиком в аэропорту. А кем хочешь?

Я пожал плечами.

— Если честно, без понятия. Как раз сейчас об этом думаю. Пойти работать или остаться в школе. Наверное, поэтому Осборн меня сегодня и вызвал.

— С Оззи станется. Любит говорить другим, как им поступать.

— А что такого? Все любят.

— Возьми еще говядины, пригодится.

— Пасиб. А мне Оззи нравится.

— Ты в меньшинстве.

— Просто он заставляет работать, а все жалуются. Материал он знает и подать его умеет интересно. Короче, если сдам экзамен по литературе, то только благодаря ему.

— Да уж, для него английская литра — единственная важная вещь в мире.

— Похоже, он немало твоей крови выпил.

— Бывало. Допивай.

— Мне хватит, спасибо.

Он стал собирать грязные тарелки со стола.

— Расскажешь потом, как встреча прошла. Посмотрим, прав я или нет.

Я глянул на него с невысказанным вопросом.

— Ну, — сказал он небрежно, — нужно же тебе будет забрать одежду. Мама ее уже стирать поставила. Да и мои вещи надо вернуть. Вот тогда и расскажешь... Хорошо?

17/ Вот так оно и было.

Поправка: вот так оно не было.

Мы действительно произнесли все эти слова. Но на самом деле очень многое осталось за кадром.

Только, чтобы все рассказать как есть — а рассказывать надо как есть, в противном случае зачем оно вообще нужно? — придется мне сделать неловкое признание, которое многое объяснит. Такие признания люди делают напившись или у психоаналитика под гипнозом. Или если сдурели. Слетели с катушек. Как вот я. От такого признания потом просыпаешься среди ночи, трясешь головой и стонешь: «Блин, зачем?», весь вспотевший от горьких сожалений. А с другой

стороны, я вам уже и так слишком много сказал. Можно договорить остальное. И эту часть пропускать нельзя, потому что потом остальное будет непонятно.

Когда мне было лет семь, я увидел телепрограмму — то ли постановку, то ли старый фильм — про двух мальчишек. Если бы мне ее показали сейчас, я бы, наверное, скис от смеха, такая она была банальная и слащавая. Но в семь лет — если вы еще в состоянии вспомнить эти давние недавние события — телевизионный монстр из пенопласта и фольги выглядит до ужаса убедительно. Даже дикторы новостей — и те кажутся настоящими. Короче, в семь лет еще во многое веришь.

Мальчишки эти были года на два-три постарше меня, и им довелось пережить много всяких приключений, таких, которые в семь лет кажутся невероятно захватывающими. В первом приключении они нашли старую жестянку с якобы волшебными бобами. Волшебные бобы позволяли путешествовать во времени. И вот Наши Герои то и дело отправлялись на денек в разные замечательные места — к Робин Гуду в Шервудский лес, в Испанскую армаду, на Адрианов вал во времена римлян, ко двору короля Артура, в тот период, когда между рыцарями уже начались всякие свары. И везде Наши Герои помогали разобраться с ситуацией с помощью какой-нибудь примочки XX века и совершенно немыслимой сообразительности, типа здравого смысла. Стыдно признаваться, но всю эту муть я не разлюбил лет до тринадцати. Как говорил Барри в несколько иных обстоятельствах, в определенных вещах у меня наблюдается задержка в развитии.

Важно другое: в один прекрасный момент, ближе к концу первого приключения, Наши Герои клянутся друг другу в вечной верности, оба надрезают себе ладони охотничьим ножом, только что наточенным о камень короля Артура, а потом, прижав одну кровоточащую ранку к другой, смешивают свою кровь, нараспев произнося торжественную клятву и глядя друг другу в глаза.

— Теперь, — говорит один из них после, — мы с тобой наперсники навеки.

Эти слова я запомнил в точности по двум причинам. Во-первых, потому, что на той же неделе открыл для себя, что женскую грудь иногда называют «перси» (до мысли, что грудь вообще-то есть и у мужчины, только другая по виду, я тогда еще не дошел). Соответственно, для парнишки с только что проснувшимся интересом к молочным железам то, что один парень назвал себя «нагрудником» другого, звучало довольно странно.

Вторую причину объяснить сложнее. Поразило меня не столько слово «наперсники», сколько стоящий за ним смысл. Он воплощал в себе то, о чем я мечтал сколько себя помню: друг за тебя в огонь и в воду, один за обоих и оба за одного, всегда верен, всегда рядом. Причем речь идет не о домашней собачке.

И тут в этой слащавой телепередачке вдруг нашлись слова и картинки к моей невысказанной мечте. «Ага!» — видимо, сказал я себе — или что там принято выпаливать, когда вам семь лет и вы разговариваете с самим собой о внезапном озарении, о вспышке молнии в мозгу. Ага! Выходит, и другие люди тоже мечтают о таких друзьях! Я не один, так я, видимо, подумал. Где-то есть человек, который ищет меня, как вот я ищу его. Мальчик, у которого в руке жестянка с волшебными бобами.

С тех пор я часто возвращался мыслями к этому открытию. Объяснить его самому себе я могу лишь одним способом: предположить, что, поскольку у меня не было ни братьев, ни сестер, которые в самом раннем возрасте выбили бы у меня из головы все мысли о романтической дружбе, иррациональная мечта о наперснике накрепко укоренилась у меня в мозгу. А может, зря мама слишком долго не пускала меня гулять по улицам, где меня бы как следует отмутузили. А может, это просто генетика, или я что-то съел или не съел, а может, все потому, что меня не научили молиться перед сном, поскольку папа — закоренелый атеист.

Должен также добавить, что никто в положенном возрасте не поведал мне про поллюции, и, может быть, это тоже как-то связано с моей настойчивой мечтой о наперснике, так что и в отрочестве она никуда не делась, даже стала настоятельней прежнего, даже в шестнадцать лет. С другой стороны, никто же вовремя не поведал мне о том, что телевизор, пусть и в небольших дозах, необратимо разжижает мозги. Ведь, в конце концов, именно телевизор по ходу одного из своих извержений подарил мне слова и картинки для того, чтобы вообразить эту вероятную реальность — мечту о наперснике. Вспомним Воннегута: мы — те, кем мы притворяемся. То есть в моей одержимости наперсником явно есть вина телевизора.

Как бы то ни было, вот мне шестнадцать с половиной лет, я одержим давней мечтой о наперснике, но пока на персях у меня ни единого друга. В принципе, в поисках родной души мне несколько раз повезло. Был, например, Харви.

Харви переехал на нашу улицу, когда мне было девять, я тогда постепенно отчаивался, потратив два года на безуспешные поиски того, с чьей кровью можно смешать свою. Я сразу решил, что Харви — это Он. И поначалу все было как в телевизоре. У нас были приключения. К сожалению, не с жестянками и не с волшебными бобами, а вещи более обыкновенные, например ночевка в дальнем углу нашего сада в палатке из старого одеяла, перекинутого через бельевую веревку. (Какой отваги это требовало! Помню, в тот день я от волнения даже покрылся сыпью.)

Посреди ночи мы рассказывали друг другу свои любимые анекдоты, что в девять лет, как вы помните, означает неприличные анекдоты. Дольше всего мы с Харви в ту ночь хихикали вот над чем.

Идут мальчик и девочка, и мальчик говорит: «Можно мне зайти к тебе домой?», а девочка отвечает: «Вообще-то нельзя, но ты ведь мой друг, заходи». Идут они к ней домой, и мальчик говорит: «Можно мне зайти с тобой в твою спальню?», а она говорит: «Вообще-то нельзя, но ты ведь мой друг, заходи». Мальчик говорит: «А можно лечь с тобой в постель?», а она говорит: «Вообще-то нельзя, но ты ведь мой друг, ложись». Мальчик говорит: «Можно мне дотронуться пальцем до твоего пупка?», а она говорит: «Вообще-то нельзя, но ты ведь мой друг, дотрагивайся». Он дотрагивается, а девочка говорит: «Это не пупок», а мальчик ей на это: «Да это и не палец».

Рассказав его два-три раза и насмеявшись досыта, мы попробовали все это осуществить, причем мне очень понравилось и я не мог понять, почему Харви так быстро надоело.

В другой раз мы построили себе укрытие за гаражом, которым владелец почти не пользовался. Харви сказал: владелец — стодвухлетний старикан, который питается кока- колой и кукурузным пюре. К нему часто приходила молодая хорошенькая медсестра из соцслужбы — и мы с Харви долго и подробно обсуждали все преимущества столь необычного рациона. Попробовали и сами так питаться, но Харви не помогло.

Через некоторое время я в Харви разочаровался. Его понятия о наперснике выглядели так: мне — все, а тебе — ничего. Я целыми днями выполнял все желания этого паршивого сибарита в надежде, что мое бескорыстное служение в итоге завоюет мне его подлинную и вечную дружбу. Но чем больше я его ублажал, тем безжалостнее он меня эксплуатировал. Я с тех пор успел убедиться, что с дружбами часто так бывает. В общем, я довольно быстро пришел к выводу, что для меня дружество не сводится к собачьему служению эгоисту. Мы расстались после мерзкого скандала, завершившегося потасовкой на тротуаре у дома Харви, — да так и остались разобиженными врагами.

Потом был Нил. Он появился примерно через год после завершения моей дружбы с Харви. Харви оказал мне одну ценную услугу. Научил подозрительности. На вид Харви был чистеньким, открытым, честным. Из тех ребятишек, про которых мама тебе говорит: постарайся стать на него похожим. Однако за этой милой невинной мордашкой скрывался коварный и корыстный ум. После Харви я понял: внешность обманчива. А уж слова и тем более.

Нил был забалованным маменькой толстячком, очень тихим. У него был длинный нос с жирным кончиком; иногда холодными утрами с носа капало, как с перезрелой груши. Он, как и я, был единственным сыном. После Харви я с Нилом чувствовал себя в безопасности. Да, жизнь не то чтобы блистала, и, разумеется, у него не было никаких волшебных бобов. Зато Нил всегда был рядом, охотно и преданно. Мы каждый день вместе шли в школу, смотрели телевизор, запускали воздушных змеев, ели вместе, сидели и разговаривали. А еще Нил много читал; отвел меня в местную библиотеку, заставил записаться — я тогда очень рассердился, а теперь ему благодарен, потому что сам не додумался бы. Потом мы часами лежали на полу у него в спальне, уткнувшись носами в книги.

Однако не по этой причине я дружил с Нилом целых три года. Причина была другая: одержимость. В данном случае — Нила, а не моя. Нил точно знал, чем хочет в жизни заниматься. Посмотришь на него — никогда не догадаешься; с виду — перекормленный слюнтяй, мозги, как и тело, заплыли жиром. Вот только нет. Меня он этим очаровал, потому что до тех пор у меня не было ни одного знакомого, который, как и я, был бы одержим. А у него было еще одно особое свойство. Он умел сосредоточиваться. Он не просто был одержим, он полностью погружался в свою одержимость. Мы вроде как ничего и не делали, лежали, читали и разговаривали, но читали и разговаривали про то, чем Нил был одержим. Нил хотел посвятить свою жизнь экспериментам с электричеством. В связи с этим выпало нам несколько настолько ошеломительных и незабываемых моментов, что ради них стоило терпеть всю скуку дружбы с Нилом.

Эти особые моменты нам выдались потому, что Нилу не приходило в голову, что заниматься научными экспериментами, которые способны расширить границы человеческого познания, но заодно и угробить тебя по ходу дела, могут только взрослые. Когда мы познакомились, он уже сделал первые шаги к цели. Заполучил свободную спальню и превратил ее в лабораторию, набитую всякими приборами, которые он выпросил, купил и стибрил: проводками, измерителями всевозможных сортов и размеров, какими-то непонятными штуковинами, контрольными устройствами, зловещими, точно роботы. Время от времени весь дом превращался в испытательный полигон для новейшего опыта Нила.

Чего я никак не мог понять, это почему мать Нила все это поощряла. В остальном она просто душила его своей заботой. Даже летом заставляла носить свитер, теплую куртку плюс плащ и шарф, если собирались тучи. Ходить в город

одному ему не разрешалось — вдруг потеряется. Нил никогда не протестовал: полагаю, ему просто было все равно. Я же оказался для них обоих даром небес. Мама Нила по неведомой причине мне доверяла (заботливые мамы мне всегда доверяют, вот, например, миссис Горман; наверное, дело в моих грустных глазах) и считала меня надежной младшей нянькой, которая может присмотреть за ее сыночком, когда он не дома. Нил знал, что со мной ему разрешается ходить туда, куда без меня можно ходить только с мамой, и делать там что вздумается. Оба проявляли благодарность. Мама Нила вечно пыталась накормить меня так же сытно, как и его, а Нил разрешал участвовать в экспериментах — другим такая привилегия была недоступна. (Кстати, отца Нила я никогда не видел. Он служил в торговом флоте и дома появлялся редко.)

Не то чтобы я хоть сколько-то разбирался в том, чего Нил добивался. Но эксперименты были захватывающие. По ходу первого, при котором я присутствовал, Нил поджег соседский дом. Он изобрел прибор, для которого зачем-то понадобился главный силовой кабель. С моей помощью — я нервничал — он подключил все свои штуковины к домашнему счетчику — тот находился в шкафу под лестницей. Все вроде бы шло по плану, а потом мы услышали на улице вой пожарной сирены — ее ни с чем не перепутаешь, — и машина с визгом затормозила, как мы подумали, прямо перед их домом. Мы помчались смотреть, что и как, и тут выяснилось, что машина стоит у соседского дома, и из всех его дырок валит дым. Вынужден признать, что за процессом тушения пожара мы наблюдали с восторженным интересом. В двенадцать лет люди жестоки. Как Нилу удалось, подключившись к силовому кабелю, добиться столь впечатляющих результатов, так никто никогда и не догадался.

Был еще случай, когда произошел взрыв и Нила вынесло через кухонную дверь — по счастью, открытую, — прямо на задний двор, где он повалил мусорный бак, приземлившись шумно и крайне расчетливо. Приземление добавило взрыву мощи, мусорный бак так никогда и не оправился.

В третьем случае — не помню, ради какой электронной надобности — мы гнули стеклянную трубку над бунзенов- ской горелкой. Нил от самоуверенности заторопился, стекло лопнуло, отлетевший осколок пробил ему вену на суставе большого пальца. Кровь забила как нефтяной фонтан, забрызгав кухонные стены так густо, что Нил, который не терпел вида крови даже в воскресном бифштексе, решил, что жить ему осталось несколько секунд.

Я ничего не успел придумать, а Нил уже с криком выскочил на улицу, где в буквальном смысле впилился в свою маму — она возвращалась из магазина, нагруженная пакетами с едой, чтобы прокормить Нила ближайшую пару дней. Воспоследовала сцена средиземноморской страсти. Ошеломленные голоса взмывали в небо, взметались руки, со всех сторон на выручку бежали люди. Кровь и эмоции извергались вулканом.

Наконец подъехала скорая. Нила с воем сирены увезли. Вернулся он через час на общественном транспорте, палец ему заклеили обидно маленьким кусочком пластыря, а его преданность науке поутихла, но не заглохла. К вечеру мы уже трудились над новой электрической установкой, которую Нил придумал прямо в больнице. Он там увидел какой- то медицинский прибор, назначение которого для меня осталось темным, он же в нем разобрался и уверился в том, что сможет сильно его усовершенствовать.

В результате я пришел к выводу, что Нил — гений. Вот только, знаете, если все гении такие, как Нил, друзья из них паршивые. С ними интересно, тут не поспоришь. Они общительны — в эксцентричном ключе. Но на примере Нила я понял, что от своего наперсника хочу большего, чем просто уютное общение.

Не то чтобы я был в состоянии описать это «большее», причем даже после Нила — а мне тогда уже стукнуло четырнадцать. Вот разве что оно было связано с надрезом на руке, с кровью, с тем, чтобы схватить друга за кровоточащую ладонь и принести клятву верности.

Об этом отсутствующем «больше» я узнал несколько месяцев спустя, когда познакомился с другим потенциальным ЛД: я как раз перестал регулярно видеться с Нилом, а тут подоспел переезд в Саутэнд. Не буду досаждать вам угнетающими подробностями. Просто скажу, что кандидата звали Брайан Биффен, он же Бустер. Был он меня на два года старше, играл свободным нападающим в школьной команде по регби. Он единственный из этой троицы сам хотел со мной дружить, бегал за мной, а не ждал, что я проявлю инициативу и захочу его оприходовать.

Видимо, мне льстило, что теперь бегают за мной, а не я за кем-то. Именно поэтому я согласился прийти к нему на игру — в противном случае меня бы туда даже силком не затащили. И вот однажды вечером, после того как я посмотрел на него в деле, он завел меня за здание спортзала и обучил искусству взаимных услад (впрочем, в исполнении Бустера это были совсем не услады) — и в процессе обучения отсутствующая деталь в головоломке касательно наперсников встала на свое место, хотя собственно Бустер оказался ни на что не годным, потому что обниматься с ним было все равно что обниматься с подросшим кактусом с крупными бицепсами. С тех пор я избегал регбистов. «Был бы ты девчонкой», — выдохнул Бустер в самый важный момент. Поскольку мне-то как раз совсем не хотелось, чтобы Бустер был девчонкой, хотелось просто, чтобы в нем было поменьше от громилы и кактуса, важнейшая разница между его представлениями о себе и моими представлениями о себе вырисовалась в моем изумленном мозгу даже слишком отчетливо.

Остается последний экспонат, который надлежит добавить к компендиуму мучений и смятений в этом исповедальном каталоге.

Несколько месяцев назад Святоша Джо Харрисон, наш преподаватель религии, прочитал нам (обычное для него дело) несколько занятных фрагментов касательно Давида (того недомерка, который свалил Голиафа камнем из пращи) и Ионафана (отвергнутого сына свирепого царя Савла). Между Давидом и Ионафаном кое-что явно было, потому что в тексте рассуждают о том, что душа Ионафана привязалась к душе Давида, и любит Ионафан Давида как собственную душу.

Вряд ли Святоша Джо сам сообразил, что нам втюхи- вает, потому что подобные библейские откровения не стоит читать свежесозревшим шестнадцатилеткам, особенно если сам ты ханжа и нравственный фундаменталист, как наш СДХ, да еще и дисциплину в классе поддерживать не умеешь. Все тут же, разумеется, проснулись и заулюлюкали, тут и там раздались писклявые: «Ого-го-о-о-о!» Я же просто сидел и впитывал, как много лет назад перед телевизором.

Честно говоря, к этому времени волшебные бобы и порезанные руки уже перестали быть для меня яркими символами наперсничества. Мне они теперь казались ребячеством. А вот эта история про привязавшиеся души, причем еще и из Библии, выглядела куда притягательнее. Я потом попросил у СДХ ссылку — он, видимо, подумал, что сумел меня обратить, потому что обычно у него никто ничего не спрашивал, — и сам все это прочитал в 1 Царств et seq. Там же я обнаружил еще более примечательные сведения: для Д. любовь И. была, как сказано в Библии, «превыше любви женской».

Тут меня разобрало окончательно. На что это я наткнулся? Двое парнишек с их волшебными бобами-полу- фабрикатами скрылись в тумане младенчества за один- единственный вечер чтения Библии. Здесь было куда более питательное яство для взрослеющего юноши.

Правда, в особые детали Библия не вдается. Как обычно. Там полно совершенно замечательных мыслей, тебе вечно рассказывают, что делать можно, а что нельзя, но до конкретики — как именно делать или как удержаться, чтобы не делать, — никогда не доходит. Вот и тут на руках у меня был изумительный, исполненный муки вопль Давида в момент смерти (СМЕРТИ!) Ионафана: «Любовь твоя была для меня превыше любви женской» (2 Царств 1:26), но оставалось только гадать, что это значит, а главное — что именно между ними произошло, чтобы внушить Давиду такие мысли. Господи, что же такое они вы- или сотворяли?

Одно было ясно. Давид и Ионафан — архетипические наперсники. Без вопросов. Этим же объясняется надпись, накарябанная на стене пирса, — я ее видел несколько дней назад: БРАЙАН ЛЮБИТ ДАВИДА. К этому кто-то приписал: ИОНАФАН ТОЖЕ ЛЮБИЛ, ПОЧИТАЙ БИБЛИЮ. С тех пор мне попадались и другие похожие надписи. БЭТМЕН ЛЮБИТ РОБИНА, например.

Вопль Давида прозвучал как озарение и не отпускал меня много недель. И все звучал в голове, когда Барри Горман возник из ниоткуда, размахивая моими джинсами с мостика желтой «Калипсо». То есть вы уже поняли, что я не был совсем уж невинным дурачком в тот день, так что нечего особо притворяться — ни перед ним, ни перед вами.

18/ Этим и объясняется, почему шевеление в глубинах не прекращалось (простите мне такое выражение, ведь встреча наша произошла на море) с того самого момента, когда Барри начал свою спасательную операцию, и до того момента, когда мы уселись напротив друг друга за его кухонным столом и принялись хлебать супчик его мамаши...

Полностью вы можете прочитать роман в приложенных электронных версиях для скачивания.

1 комментарий