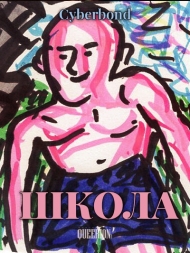

Cyberbond

Школа

Аннотация

"Школа жизни" звучит так сухо… Ну, школа, ну, жизни… Ну, гей… А главное, можно скользить взад-вперед по всей шкале лет! Из серии моих автобиографических «блюзов».

"Школа жизни" звучит так сухо… Ну, школа, ну, жизни… Ну, гей… А главное, можно скользить взад-вперед по всей шкале лет! Из серии моих автобиографических «блюзов».

Школа была большим желтым зданием с белым порталом, который состоял из высокого крыльца, белых колонн и балкона. Портал был в какой-то степени историческим, потому что его облил чернилами из окна внук поэта Кедрина — тихий, забитый лаской бабушки мальчик, которого принуждали спать после обеда два часа даже в четвертом классе.

Школа была большим желтым зданием с белым порталом, который состоял из высокого крыльца, белых колонн и балкона. Портал был в какой-то степени историческим, потому что его облил чернилами из окна внук поэта Кедрина — тихий, забитый лаской бабушки мальчик, которого принуждали спать после обеда два часа даже в четвертом классе.Бедный Дима, я так и не знаю, как сложилась его судьба! А с его статной удивительно милой бабушкой моя мама дружила и поведала мне на даче, что поэта Кедрина давно, еще сразу после войны, избили «органы», после чего он скончался.

Я не мог понять, как такое могли сделать органы, то есть сильные, бравые дяденьки, которые должны бы как раз, напротив, блюсти поэта от хулиганов и всяческих там убийц. Короче, эта легенда казалась мне абсолютно недостоверной сплетнею, ибо в моем сознании органы были слишком великолепны и загадочны, чтобы такое свершить! Тогда, в четвертом классе, летом, на даче, я рос пока государственником и послушно читал книжку про декабристов, которые мне, собственно говоря, были до лампочки, но там часто упоминались нижние чины, а им декабристы сочувствовали и относились к ним, как к братьям своим меньшим.

Вы можете заткнуть меня щас, сказав: опять он, опять! Но я все же продолжу — я тоже по-своему сочувствовал нижним чинам царской армии и мечтал иметь такого хотя б одного, лучше б усатого! Что б я с ним делал, я, впрочем, еще понятия не имел. Правда, рожи на картинках у них были довольно зверские… Ну да ничего, сойдет. Даже и интересно…

Особенно хороши были вывернутые мускулистые плечи и руки солдата, которого прогоняли сквозь строй на картинке к рассказу Льва Николаевича Толстого «После бала». Солдат был чернявый, смуглый, потный, мокрый, с усами, беззащитно несчастный дядька, совершенно не похожий на нынешних молодых, которые совсем еще дети.

Впрочем, у некоторых из них после года службы в столице заводятся сотовые телефоны[1], что интригует, откуда бы, и еще: почему в телефонной их книжке так много всяческих николай иванычей и вадимов паллычей, якобы родственников, — это у говнюшки-то с-под Торжка?.. Сие еще больше мешает видеть в них то, что хотелось мне видеть в военных с детства: типа большое ручное мясо. И делать им, по мере сил, конечно же, да, — добро. Быть миротворцем par exellence, sans doute[2].

Казаться сильным себе в добре — наверное, тоже слабость. Правда, не очень понятно, тщеславие это или похоть. Или попытка, вздохнув, лепить жизнь из подручного пластилина, уж как придется, уж как-нибудь…

Так, мне в детстве еще или немного позже представлялась мысленная игра, навеянная Казотом[3], его повестью о влюбленном дьяволе, написанная вполне пушкинским, мудро ироническим языком — но написанная пушкинским языком не так, чтобы до конца. Там где-то в середине истории прорывалась другая жизнь, другие образы и иной язык, там словно почва срывалась вдруг из-под ног, проламываясь в непонятные ходы-выходы, сходы лавин и в пропасти. И оставалось только одно в конце — сияние солнца бесплодное, беспощадное и неизбежная данность смерти. Тугой роковой тупик. Беспомощное прощань…

После таких впечатлений я сразу бросался мыслью к вычитанным декабристам и суворовским чудо-богатырям, свирепо покорным, с их незатейливой лаской и спокойным пониманием смерти как ухода в почву, которую просто вот мнешь и крошишь ногами, всю в комьях, как в головах, прущих с того света — любознательных, знакомых и в целом доброжелательных.

Внимательных?

— любопытных.

*

Среди учителей я как-то особенно сразу выделил Глафиру Фоминичну за ее чУдное имя-отчество и за ее совершенную красоту, которая соответствовала ее имени, означающему по-гречески «Изящная». Ее томный, медовый, ленивый голос, ее антично изысканное лицо удивительных красок, — все делало эту женщину совершенством в моих глазах! А какие брошки сверкали на ней из-под белого халата!.. Как роса, ордена или звезды! А как она улыбалась мне на все мои формулы и честные химические слова — улыбалась таинственно, и мне уже чудилось, что ей хочется погладить меня по башке или дать конфетку, что я для нее в принципе какой-то там кот, хомяк или булочка. Жена очень важного и блестящего летчика, почти космонавта, она и сама как бы парила над темным паркетом школы. Когда мы отвечали у доски, Г. Ф. обычно сидела на стуле у двери длинного вечно холодного химического кабинета, рассеянно исправляя что-то в журнале и иногда повторяя за нами как бы с другой планеты: фтор, хлор, да, литий. Когда я ляпнул какую-то ерунду, и класс засмеялся, она подняла голову и строго сказала — не надо смеяться, Валера хороший мальчик; ОЧЕНЬ хороший! И поставила мне пять с минусом.

Светозарной Эос мне б хотелось ее назвать! Через несколько лет она умерла от рака, и я теперь с суеверным страхом поглядываю на цветущие лица.

Зачем я вспомнил о ней? Не знаю. Ах, да: я же повествую о школе здесь.

О ней, родимой…

*

Было б несправедливо не рассказать тотчас и об историке Александр-Николаиче, веселом, чернокудрявом и молодом, которого все мы любили, но дирекция за что-то, кажется, выгнала. Однако он был чудо как замечателен! Поднявши палец к горбатому красивому носу и улыбаясь, он цитировал нам Баркова в пятом классе, в дополнение к древней истории. И сам походил при этом на молодого фавна. Тирс, увитый плющом. Ему очень шел красный галстук, он был типа пионервожатый, удивительно при этом, что я совершенно не понимал Баркова, я НЕ ЗНАЛ еще этих слов!.. Я думал, что Александр-Николаич шутит, полуназывая незнакомые мне слова, что он просто играет в тайну и не хочет, чтобы громко смеялись на уроке, потому что его итак уже за это вызывали к директору. И, кажется, Александр-Николаичу тоже нравилась моя толстая мордочка, с недоуменьем взиравшая на него. С недоумением, но и с тайной нежностью.

Позже, став онанировать, я часто представлял нас обоих на соломе, скованных цепью, а вокруг ночь и тьма то ли океана (для разнообразия мы на галерах), то ли просто тюрьмы… И он тихо шепчет мне на ухо что-то малопонятное, щекоча дыханьем и языком…

Два других историка запомнились мало, особенно Геннадий-не помню-уж-как-его. Коренастый, рыжий, с проплешиной, с обиженным лицом, он все время твердил о патриотизме, с почтением — о монархии и военных и как бы предвосхищал нынешний ход событий в нашем отечестве-сильвуплэ. Мне всегда казалось, что у него изжога, а также он любил рассуждать с Хорхе-Луисом, кубинцем, который средь нас был совсем уже дядей, про какие-то тоже слова — но из них я запомнил одно: путана. Они оба очень оживлялись при этом слове, а Геннадий краснел до оттенка аж синеватости…

Потом явилась на сцену яркая пожилая блондинка Галина Владимировна, жена дипломата; она пахла заморскими сигаретами и умела быть корректно властной, как и положено то властям. И мы начали все дружно зубрить про Черный передел, про съезды и пленумы, запоминая, на каком из них было три пункта программы, а на каком все пять. Огорчать ее не имело смысла: сантименты в кабинете истории, казалось, закончились навсегда.

Но жизнь продолжалась, тайная моя жизнь.

*

Осенью, в начале четвертого класса, папа и мама читали мне рассказы про Суворова.

Как известно, у него был денщик по имени Прохор. Он сопровождал полководца везде, спали они в одной палатке. А если во дворце — то в одной комнате. Просто на узорный паркет им валили сена поболе, и Прохор с фельдмаршалом ложились в него. В высоких окнах сияла луна, за дверями пахло пачулями, амброй, слышался тихий французский шепот, и где-то в другом крыле зданья выгибал лебединую шею своей мелодии Амадей (нота лебединой песни у него ведь всегда, упоеньем, тоскою и искуплением счастья и горя жизненной радости). Или веселый Гайден; или Сальери какой-нибудь галантно-громоподобный…

Когда полководец и Прохор слетели на попах со швейцарских игольчатых льдов в долины италианские, где тепло, где апельсины, лимоны и маслины, то и там они спали в сене, один подле другого, ловя дыхание и сплетая руки. Как Ахилл и Патрокл, — и Прохор понимал с печалью, что он да, Ахилл, то есть тот, которому суждено проводить друга в последний путь. И тогда он начинал думать о полководце, как о ребеночке, как о маленьком, беззащитном, которого нужно укрыть поскорей и от пуль, и от неба, и даже от звуков назойливо сладостных мандолин, вившихся вокруг, как москиты. А какой-нибудь задроченный Альмавива в переулочке, с синеватым отливом щек — тоскуя, он томно пел под балконом экко риденте ин челло, спунта ля бель аурора[4]! Там начиналась своя, отчетливой южной лепки новая жизнь-любовь, которая пахла померанцами и немножечко чесноком, и душа грядущего карбонария или гарибальдийца глядела вниз, цепляясь за черепицу крыш, готовая ловко слететь в распахнувшееся окошко будущей мамочки, Прекраснейшей, ма-беллы-Донны.

*

Итак, в начале четвертого класса две пластмассовые фигурки солдата и офицера спали в коробке из-под коньяка, наполовину красной и бархатной, наполовину из белой соломки. О, как они, должно быть, переговаривались между собой, лежа в разных концах ее!.. Я всегда стеснялся людей, но здесь стеснения не было, в разговорах этих двоих. Были задушевность и тайна. Или тайная задушевность, — ТУМАНСТВЕННАЯ. Такое бывает еще, когда идешь в августе по дачной местности, где пылает луна, и холмы и деревья сплачивают темные, мутные бока свои и вершины, чтобы услышать тихий разговор и даже просто дыхание двух людей, как бы склониться над ними, участвуя в жизненном отдохновении смертных сих. «Слети к нам, тихий вечер…» — подпевая им, и в то же время копя сырость и влагу осени в кромешностях незримой расчисленной глубины, перед которой — бессильны, наверно? — звезды.

…Склониться и робко тронуть его за пыльную щиколотку, проверив, как ладно и точно обхватывает ее сапог. Или как этот бахил мухлюет, — равнодушно, грубый такой, мухлюет, да.

В ответ — усмешка, скрытая темнотой.

Почти робкие (впервые под звездами!) географические открытья тЕла – почти раскопки — и в замершей тишине. В тишине, произвольно толкуемой, — толкуемой, «как хотишь»…

Вздох подавленный.

Пламенный глазок сигареты.

Зраксатаны.

(Н-да, эти взгляды… Вспоминается другая учительница-красавица, величавая ботаничка Людмила Николаевна. Я еще что-то такое нес ей про пестики и тычинки, а она уже поставила мне отметку в дневник, шлепнула этим дневником по длинному кафельному столу (как в морге), и посмотрела на меня мрачно прекрасными очесами с сожалением, точно на дрессированного кретина. Но откуда ей было знать, что на перемене перед уроком в подсобке ее кабинета Хорхе-Луис почти совокупился при нас, мальчишках, со скелетом, — он утверждал, будто б женским! И Людмила Николаевна не понимала, что я сейчас не просто про пестики говорю, – я прячусь от собственного смущенья, а также и от сомненья почти научного, имеет ли остов пол…)

*

Перед тем, как вернуться с говнюшкой моим на дачу (говнюшку, кстати, звали Колян, а когда он звонил мне из части насчет свидания и, конечно, денег, то вообще представлялся как-то божественно и имперски как «Николай»; я даже купил ему форму, чтобы и на даче он был не в подмене, а, блин, солдат), — я вдруг вспомнил о старой своей фантазии насчет влюбленного дьявола у мосье Казот. Себя я назвал, естественно, де Грие.

И вот описание встречи его с Манон, не совсем, пожалуй, как в старой книжке.

СТИЛИЗАЦИЯ.

В начале сентября 1724 года случилось ужасное. Я сидел верхом на барабане и при свете свечи писал на колене письмо мосье барону де Монтескье. Все лето, пока шла эта война за Нидербахское наследство, мы рассуждали с ним, во-первых, о принципе разделения властей (в природе ли сие человеческой), а во-вторых, о мадам де Мальи, которая как раз попала в случай в Версале. Между тем, нас обоих (меня в особенности) интриговало совсем другое: что, если мосье сатана влюбился бы в человека? Что бы было тогда? Как бы он стал ухаживать за любимым? Признаться, тогда я был такой сорви-голова, что мечтал о подобном друге, который бы мог принимать по моему желанию любую телесную форму. О богатстве и власти над миром я и не помышлял. Будучи человеком молодым и вполне просвещенным, я слишком тогда уже понимал, что смысл в жизни имеют одни наслаждения. Беспечность и добродушие, два свойства рассеянной младости, были и моими свойствами совершенно уже, вполне.

— Мосье лейтенант! — капрал Бланше тронул полог палатки. Наверное, он уже минут пять ждал, когда я обращу на него внимание.

Это был коренастый пузан из Оверни, с густою черной щеткой усов, — простодушный банальный служака.

Я посмотрел на него с удивлением. Обычно в это время ночи Бланше не смел соваться сюда.

— Мосье лейтенант, прощенья прошу… Я по поводу этой суки…

— Боже мой, Бланше! — возопил я. — Выбирайте, пожалуйста, выраженья!

— Виноват, мосье лейтенант, но другого слова к ней прибрать я уж и не умею… Опять ребята порезались за нее!

— Ну что ж, ведите ее сюда, я сделаю ей внушение.

— ВНУШЕ-Е-ЕНИЕ?!.. – изумился Бланше.

— Что ж, повесить ее прикажете? В конце концов, отправим ее в местный смирительный дом, а завтра мы снимемся и уйдем. И через день об этом создании – НЕСЧАСТНОМ, ЗАБЛУДШЕМ, Бланше, создании и все же жен-щи-не! — наконец, позабудут.

— К-к… — «Как бы не так!» – хотел, наверное, возразить капрал. Но лишь мотнул головой и попятился в темноту.

Через пять минут «несчастная» появилась на пороге моей палатки.

Это было довольно худое, но очень высокое существо с грубым широким лицом, густыми бровями и маленькими пристальными глазами, которые, казалось, царапали собеседника.

На ней болтались чепец, коротенькая рубашка, вся в пятнах, едва доходившая до пупа, и седые ботфорты, из которых торчали все пальцы. Тонкий и длинный член свой она кокетливо прилепила пластырем к ляжке, и я мог ясно видеть ее алое и перламутровое влагалище, похожее на воронку молочницы. Длинные тощие груди торчали из дырок в рубахе, а синие соски соединял ремешок сыромятной кожи.

— Повернитесь, голубушка!

Она охотно исполнила и даже немного нагнулась вперед. Ягодицы ее были под стать грудям, но сам лаз между ними поразил бы воображенье всякого. Он напоминал рваную и румяную рану, и был заткнут тряпицей, как лафет пушки во время роздыха. На левой ягодице красовался портрет капрала, а на правой… мое лицо!

— Как вас зовут, милая? — спросил я как можно все-таки ласковее.

— Иные дразнят меня Красненькой[5], но матушка называла Манон обычно.

— У вас была матушка?!

— О, как у всякого человека, мой господин!

— Ну, милая, — сказал я, вздохнув. – Я, к счастью, вовсе не ваш господин, и к тому же нам сейчас придется расстаться. Мосье капрал отправит вас в смирительный дом, а завтра мы уже будем далеко отсюда, так что мы видимся в первый и, надеюсь, в последний раз, любезнейшая!

— Ах, сударь! Не называйте меня любезнейшая и голубушка! Я простая потаскушка, каких много в обозе, и право же, ничем не заслужила, чтобы меня отправляли в смирительный дом. О, сударь, не отправляйте меня туда, умоляю вас! Там, наверное, холодно, и там совсем нету вас, мужчин…

— Напротив, сударыня, там всегда есть мужчины! Ведь смирительный дом охраняется круглосуточно.

— Ах! Они все, сдается мне, пожилые… — и чертовка глянула на меня из-под приспущенных словно бы от стыда ресниц.

— Зато у вас будет много времени поразмыслить, верно ли вы вели себя здесь. И потом, там вас заставят работать. А труд, как известно, для человека простого званья совершенно необходим!

— Ах, сударь! Но мы — женщины!..

— Откуда же у вас тогда этот член? Я изучал анатомию в Лейдене и ясно вижу, что это пенис, а вовсе не клитор, как вы пытаетесь мне это сейчас представить…

— О нет, сударь! Это и вправду член… Во всяком случае, вы, господа, называете это членом, а наши солдатики…

— Ни слова более, любезнейшая! Если это, как и вы сами утверждаете, член, то вы, значит, гермафродит! Вы могли бы работать в цирке, а не дебоширить среди моих солдат!

— Но сударь! — взмолилась она и заломила руки. — Я так люблю мужчин, сударь!.. И я же не виновата, что они все делаются такие бешеные, когда…

Она снова повернулась ко мне передом. Пенис с кусочком пластыря на конце, как пика, уставился мне в жабо.

— Сударыня! – вскричал я. – Держите себя в руках!

Манон тотчас схватила себя за пластырь и попыталась прилепить член к бедру, но тщетно!

— Тебе надо его отрезать! — буркнул Бланше, который оставался в палатке третьим и все внимательно наблюдал.

— Милосердия! – возопила Манон-Кармен. Она упала на колени и уткнулась лицом мне в пряжку шпоры. – О, мосье офицер! Если вы отправите меня в смирительный дом или больницу, мосье офицер, то бедную Манон, мосье офицер, уж точно там покалечат! Ах, сударь, вся надежда только на вас! О, мой Повелитель!..

Ее жадные поцелуи словно бы прожигали ботфорт мне! Но это было приятно, такая страсть…

— Оставьте нас, капрал!

— О, мосье лейтенант, в случае чего – кричите! Я буду рядом.

И Бланше нехотя удалился.

А я вспомнил, как Анаис, сестра-двойняшка Хорхе-Луиса, лежала на парте все уроки в истоме, в шестом даже классе, потому что в ней уже зрела самка, хотя за окнами и была зима, то розовая, то серая, то синяя, то седая. И голова у Анаис к концу второй четверти стала всклокоченная, будто прям у цыганки. Или как разодранная ворона.

Через несколько лет, приехав с Кубы, Анаис стонала, что ей там не хватает снега и картошки, что опостылел ей «этот Фидель». Красавица, она мучилась и переехала, наконец, в Испанию, — надо думать, поближе к снегу.

Мужчины на московских улицах останавливались, — до того средь толпы детей она была уже Женщина и Прекрасна!

Кажется, в восьмом классе у нее возник роман с Лешей Кузиным — нежным, всегда любившим тайны блондином. Он потом стал большим поклонником русской идеи, а также профессиональным оператором и снял одно мое непотребство. Но оно ему в целом идеологически покатило: мы были в ватниках и обливали друг друга шампанским. Ничего семитического, все расово вроде чисто, по его мнению…

Боже мой! Неужели такой глупый и жирный пИнгвин, как я, когда-то еще летал? Летал и гадил, как большая трепетная корова, и ему за это не было ни фига…

— Сударыня! – вскричал я. — Ах, встаньте же!..

Манон отняла лицо от моего ботфорта и медленно подняла глаза.

— Вы меня не ударите, сударь? – тихо спросила она.

— За что же это?!

— Ах! Бывает, мужчины дерутся, и сами не знают, зачем… А вы так одиноки, сударь…

Она села на мой ботфорт и стала скользить по нему снизу вверх довольно искусно и лощиной и попою. Это продолжалось минуты две. Потом лицо ее оказалось рядом с моим, и я только теперь подумал, что мы молчали все это время.

— Голубушка, — сказал я как можно ласковее. — Меня… меня все же смущает ваша анатомия… Мне сдается, вы не совсем э-э… пока… все еще… женщина?..

— Ах, пустое! — она беспечно махнула рукой и странно расхохоталась. – Не обращайте внимания, сударь! Вы же не суеверный какой….

— Нет, нооо…

Она взмахнула головой, как бы отгоняя и эти звуки, и залезла языком мне в ноздрю.

Это рассмешило нас обоих; и я — о, каюсь! — я снизошел к порывистому, — лобзанью…

У Анаис был гортанный голос Пиаф и медовые интонации Глафиры Фоминичны.

ИЗ ПИСЬМА КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ БАРОНУ ДЕ МОНТЕСКЬЕ:

«Итак, барон, эта ночь казалась мне диким, но дивным сном! Помните, у Расина:

Досталась нам уютная каюта,

Ночь продолжалась грезами принцесс.

В Инстассе много тонкого уюта,

И каждый жест — изысканный эксцесс![6]

Так вот, представьте же себе, милый барон, что таких эксцессов за ночь было ровно 666! В этом заблудшем, но бесконечно приятном создании обнаружился миллион достоинств, особенно когда я вводил ей в попу носик кофейника, а она жевала мою шляпу, повернув голову на сто восемьдесят градусов, вы представьте! Она хотела, чтобы в эту минуту я видел не только ее лопатки, но и лицо, глаза!

О, барон, мы использовали все способы любви, которые вы так щедро описали в ваших «Персидских письмах»! Порой мне даже казалось, что мы читаем… Но — ощущенья возвращали меня на землю, — и снова уносили на небеса!

А утром она превратилась в черного пуделя (это был наш 666-й эксцесс), и, дав мне последнее наслаждение, убежала!

Но что-то подсказывает мне, что она вернется! Иначе к чему все это теперь?..»

*

…Колян шел впереди, в густых сумерках, по тропе между высоченными гладиолусами, — ими приторговывала хозяйка дачи. Было очень влажно, росисто, мы не раз отводили тугие стебли в стороны, и я думал, как я ненавижу эти гладиолусы эти надменные цветы без запаха эти клинки уходящего лета нам в спину снова в школу снова в школу лядь; и что скоро осень и что Колян готовится к дембелю и тянет из меня деньгу ну просто ну неииистово, — а сам трандит, сучонок, что какой-то мужик уже обещал взять его в офис, курьером. То есть, останется «Николай» в Москве, и мы все равно будем, — но тут Колян начинал финтить и жутко не договаривать, чтобы я нервничал, будем ли мы встречаться еще или этот ну ооочень крутой его покровитель (якобы) запретит.

Или Коляну это будет просто уже не нужно.

И мне захотелось пихануть его в спину просто с нездешней силой!.. Тем паче эта его шейка детская… Но он чуть оглядывался, лысый под своим камуфляжным чепчиком, и таинственно улыбался — Колян всегда таинственно улыбался, наверное, всем клиентам; интересно, как он будет улыбаться этим воспоминаниям в старости, — и ушко у него на бритом черепе было маленькое, совсем детское, как раковинка… Их всех насильно вчера обрили (командир «лядь, такое чмо!»); хорошо бы на него надеть кожаную маску, ту, сплошную почти, на шнуровке сзади, и вы*бать в глаз, но ведь он не дастся же ж; никогда!.. Однажды он мне с горечью «обронил»: «Только деньги!»

Даже не «бабки», что удивительно…

Я стал представлять себе его родной город Торжок, нищету и общую безнадегу, деревянные тротуары и почему-то корову на площади. Но тотчас подумал, что все это лажа. У них с матерью даже свиньи есть. Прокормятся как-нибудь, а в Консерваторию им не нужно.

Но это были мысли рабовладельца, и я подумал: НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ!..

Вспомнил «Капитанскую дочку»: НИ В КОЕМ РАЗЕ!

Попа у него, щуплого, совершенно терялась в камуфлированных штанах. Форму-то я купил, да ведь не обузил! А свою, ту, в которой он шастал в части, Колян ловко, до элегантности аж, ушил.

Рукодельница…

Хорошо бы его на цепь!

Интересно, что бы он со мной сделал, случись революция?..

Хозяйке я представил его как двоюродного племянника. Форму Колян надевал, только когда мы задергивали шторки на бесконечных окошках террасы. В комнате делать что-либо было опасно: помещение там прослушивалось.

Хозяйка, монументальная женщина в монументальном, до полу, облезлом ватном халате, делала равнодушным лицо старой римлянки. Только однажды спросила, не женился ль еще, часом, «племянничек». Конечно, догадывалась. Но квартиру я сам сдал на лето, прижатый обстоятельствами. Забавно было бы обнаружить, что Колян таскается и туда… Хотя нет: там семейная пара… Но как же алчен пацан, что даже за город вот приезжает! Недалеко, а все ж таки…

В тот последний раз мы воспользовались уже почти осенней полумглой и выскользнули через заднюю калиточку; на нем была форма; хотелось понюхать его таким вот, почти неподдельным, на свежем воздухе да в леске, среди черноты притихшей…

Кто мчится кто скачет с ним сын молодой…

Обильнейшая роса, однако, помешала нам предаться ласке по-настоящему.

*

…Только на третий раз, в начале мая, еще в Москве, Колян разрешил, чтобы в попу. Причем не чистился! А?.. а?.. Мыслил сначала, хитрец, сразу отвадить от этого… То есть, только, чтобы ЕГО ласкать.

Клочки туалетной бумаги я бросал и после в угол терраски, в ведерко (мне почему-то представлялось, что так трахались самураи), но все равно запашок оставался. Засыпая, говнюшка утыкался мне носом под мышку.

Сквозь полудетское сопение ноты мужского всхрапа.

Даже трогательно.

И я чувствовал одиночество. И луна сквозь жидкие шторки. Черные тени веток ходят; все ходят, как дУхи…

Я подносил пальцы к носу. Н-да, забавно, да… Забавно — НО И НЕ БОЛЬШЕ! Я думал также в эти минуты, как любим мы преувеличивать наши чувства, а также что года этак через три-четыре для такого вот пацана я буду совсем (с его глупой кочки зрения) отставник. Но с годами, — я уже отлично это просек, — душа открывает новые лабиринты и учит самодостаточной мудрости, которая только со стороны выглядит законченным эгоизмом.

Умствуюумствуюумствуюя…

ИЗ ПИСЬМА КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ БАРОНУ ДЕ МОНТЕСКЬЕ:

«Милый барон, уже осень, дожди бесконечные. И Вы можете представить себе мое настроение: грязь, солдаты и одиночество. Ибо среди наших офицеров так мало людей образованных! Но не это угнетает меня сейчас. Вы ведь помните мой рассказ о Манон? Я уже совсем отчаялся увидеть это странное существо! И вот, неожиданно…

Но все по порядку, мой любезный, мой терпеливый, мой старший друг!

Вчера я весь день бродил по городку с бесконечно длинным немецким названием. Над кучей островерхих крыш возвышаются башни собора в грубом и величественном старинном стиле. Все это выглядит довольно нелепо и безобразно. Но начался дождь, и пресильный, и я укрылся в соборе. Как давно я не бывал под сводами, которые невежды называют у нас до сих пор священными!

В соборе было темно и сыро. Ряд тусклых свечей, чадя, догорал перед распятием, за которым в пышной золоченой раме светлел образ Мадонны. Местный художник постарался на славу. И если лик Мадонны был очень приятен, то фигуру Христа, исковерканную последней судорогой, он расписал с подробностями немилосердными. С каким-то мрачным сладострастием изобразил он запекшиеся стигматы, ручейки крови от раны в груди, пену на губах Спасителя, его почти скрытые вЕками измученные глаза и свившиеся в косицы от пота длинные волосы.

Удивительно, но я не мог оторваться от этого образа, воплощенного так наивно и без изящества! Невольное сожаление овладело мной — впрочем, о чем именно скорбела моя душа, я так и не понял. Неприятное, тяжелое, смутное ощущение приближающегося несчастья подавило меня совсем!

С трудом оторвал я взгляд от распятия и огляделся, словно бы никогда раньше я не бывал в доме Божием.

Сейчас я был здесь один. Впрочем, в дальнем, совсем темном углу я заметил склоненную над молитвенником фигуру. Это была женщина в высоком чепце монахини урсулинки. В иное время я не обратил бы на нее никакого внимания. Но сейчас нечто знакомое почудилось мне в этой фигуре. Я вспомнил Манон, которая неделю назад исчезла из обоза. Бланше рассказал мне, что ее увел какой-то цыган и что, по слухам, она сама была по крови цыганкой.

Я приблизился очень тихо и присел на дальний конец скамьи. Чепец урсулинки даже не дрогнул, и вообще мне показалось, что монахиня не дышит.

Лишь изловчившись, мне удалось заглянуть под острый угол чепца.

Большая скула, усики, длинный и узкий глаз… Это была ОНА, Кармен!

Мне показалось, что она вот-вот повернется ко мне.

И, не в силах подавить дрожь чудовищного порыва, я сам, первый, бросился на нее!

Я разорвал балахон этой проклятой девки и покрыл ее всю поцелуями.

Вдруг я понял, что лобзаю голые кости! ОСТОВ с лицом Манон, с едва уцелевшею скользкой попою и пенисом, который торчал, как кость в горле, — о Боже. Боже!..

С диким воплем я бросился вон из храма…»

*

Мы поднялись на терраску. Колян ступал бесшумно, почти летя.

Дверь за нами закрылась.

Колянчик остановился.

— Не надо. Не разувайся, — кажется, я мурчал.

— Вытереть хоть… По лесу топтались же!

— Может, тя еще и парфюмом сбрызнуть?

Колян хихикнул.

Мы сели снова за угощение, в темноте. Его прикалывало все это. Мальчишка ж.

— Как в школе, на чердаке, с девкой… — прошептал Колян.

— А у тебя так было? Че-то ты мне про баб своих мало рассказывал…

— Да прям!..

— Расскажи еще…

— Ну че!.. – Колян вздохнул с некоторой, возможно, и гордостью.

И стал нести всякий смешной вздор, естественный для невоспитанного подростка.

В середине сих откровений я ухватил под столом его тяжелую неуклюжую в сапожище ногу и поставил к себе. Ну, чтоб надавливал. Не даром же это все слушать, млядь!..

Колян замолчал.

— Ну? А она?.. — настаивал я.

— Да че… Она это… в натуре…

Впрочем, он быстро освоился и с этой новой игрой и даже иногда пытался сам надавливать, осторожненко.

Потом вдруг вздохнул:

— Хорошо б, Валера, музончик?..

Я включил, тихо, однако не радио, а кассетник.

— Это кто? — спросил Колян почти тотчас, уныло, но уважительно.

— Не все ли тебе равно? — прошептал я заговорщически уже под столом. — Пусть, Моцарт…

Колян вздохнул.

И потом стал дышать все глубже, глубже…

Ночь нежна. А слова напрасны.

*

Он уснул. Я лежал, устало, сонно перебирая возможные варианты на осень. В конце концов, свет клином не сошелся на этом Коляхе, и хватит его кормить, оборзел чудилка. Сказать, что нету финансов пока. Баста, рагаццо, баста!

Вася мне про какого-то мента, правда, толстого, уже закидывал удочку. Бесплатно, майор. Любит кое-какие вещи, что и я. «Вы сойдетесь, точняк, Валера!»

*

Сновидения.

*

Я просыпаюсь первым. Солнце вот-вот начнет лезть сквозь ветки и желтые шторки.

Нужно уже будить бойца моего — и с первою электричкою гуд бай армения…

Чао бамбино ссори.

Еще раз смотрю на Коляню. Он уткнулся мордочкой в подушку, прячась от света вокруг, — сопротивлялся в сизых тенях своих полудетских снов.

Лысый говнюшка.

Я улыбнулся вдруг и стал сочинять очередное

ПИСЬМО КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ БАРОНУ ДЕ МОНТЕСКЬЕ:

«Любезный барон! Представьте себе мое состояние после описанной выше встречи!

Ночь напролет я бродил, как помешанный, а к утру, когда липкая пелена дождя начала светлеть, я совершенно выбился из сил и упал на скамью у крыльца все того же храма. На минуту я задремал, и мне привиделся какой-то пухлый мальчик с лицом сосредоточенным и убитым. Он плелся за женщиной в сером плаще. И когда по временам он подходил к ней и заглядывал в лицо, канюча: «Мама! Ну, мамочка!..» — она ловко нахлестывала его по щеке.

Мальчик отставал, и все же брел за ней, потому что брести больше ему было из школы некуда. И я с грустью и горечью видел, как кристаллы отчаяния, жестокости и недоверия к жизни начинают отравлять его если не доброе, то уж точно и не злое нутро. Как что-то рушится в нем и меркнет.

Никаких чувств я к этому мальчику не испытывал, хотя отлично понимал, что вины его нет никакой, и что разница между полученными «пять» и «четыре» не должна выражаться так беспощадно, пощечиной. Но мне жаль было женщину, которая шла, позабывши себя, и эта жестокость ее не была ей самой понятна. Жизненная усталость, скорей всего…

Горе, горе!..

Мир рушился так бессмысленно, навсегда.

Как выжило это дитя и кем стало, я не могу себе представить. Милый барон, мне кажется, жизнь наша всегда ПРЕДВЗЯТА. И хотя эта сентенция покажется Вам бессмысленной, нелогичной, но что-то повторяет во мне: ПРЕДВЗЯТА!

Странно, однако Манон с тех пор из моей головы исчезла… Быть может, мосье сатана захочет остановиться? Ведь мы живем в просвещенный век, мало кто во что-то ТАКОЕ верит, и человек есть творец своей фортуны, — par exellence, sans doute?!..»

[1] Реалии около 2001 г.

[2] По преимуществу, без сомнения (фр).

[3] Жак Казот (1719 — 92) — французский оккультист, автор знаменитой повести «Влюбленный дьявол» (1772 г.).

[4] Начало серенады Альмавивы из «Севильского цирюльника» Дж. Россини: «Скоро восток заалеет зарею…»

[5] Кармен.

[6] На самом деле, Игорь Северянин.

10 комментариев