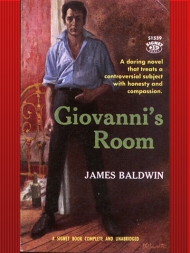

Джеймс Болдуин

Комната Джованни

Знаменитый гей-роман американского классика Джеймса Болдуина. История жизни и любви американца Дэвида и итальянца Джованни. Трагическая история противостояния двух разных взглядов на мир, на любовь, на ценности жизни.

Часть вторая

Глава I

Теперь мне кажется, что мы жили в этой комнате будто под водой. Время текло где-то над нами, мы были вне его, поэтому оно в сущности ничего для нас не значило. Поначалу наша совместная жизнь была счастливой, удивительной, и каждый день был отмечен чем-то особенным. Но к нашей радости, конечно, примешивалась горечь, а к удивлению - страх. Только в

начале мы этого не замечали, потому что самое начало нашей совместной жизни залечивало душевные травмы, как целительный бальзам. Но страхи и горечь постепенно всплывали на поверхность, и мы отступались, спотыкались о них, теряя душевное равновесие, уважение друг к другу и достоинство. Лицо Джованни, которое я досконально изучил за все эти утра, дни и ночи, примелькалось, как бы потускнело и стали обнажаться его изъяны. Глаза словно

потухли, а когда я смотрел на его красивые густые брови, то почему-то думал о том, что под ними - череп. Уголки чувственных губ опустились будто бы под тяжестью тоски, переполнявшей его сердце. Понемногу лицо Джованни становилось чужим, а, может, глядя на него, я чувствовал себя виноватым, и мне хотелось думать, что это лицо чужого человека. Конечно, это произошло под влиянием каких-то неуловимых изменений моего к нему отношения.

Наш день начинался ранним утром, когда я отправлялся к Гийому перед закрытием бара. Иногда Гийом закрывал его для посетителей, и мы с Джованни да еще несколько приятелей оставались там завтракать и слушали музыку.

Иногда к нам присоединялся Жак, но с тех пор, как мы стали здесь встречаться с Джованни, он заходил все реже и реже. Когда с нами завтракал Гийом, мы обычно уходили отсюда часов в семь утра, а когда бывал Жак, он великодушно отвозил нас домой на машине, которую непонятно почему вдруг купил. Только мы почти всегда ходили домой пешком по длинным набережным Сены.

В Париже уже пахло весной. Вот и сейчас, слоняясь по комнатам, я снова вижу Сену, мощеные булыжником quais , мосты, а под мостами плывущие мимо баркасы, и на них - женщины, развешивающие мокрое белье, а то вдруг выныривает байдарка, и я вижу молодого человека, усердно размахивающего веслом, и вид у него довольно беспомощный и глуповатый. Покачиваются яхты у

приколов, тянутся барки, баржи, мы проходим мимо пожарной части, и пожарники уже узнают нас в лицо... Позже Джованни пришлось прятаться в одной из барж, пожарник, заметив, как он, крадучись, полз ночью в нору с буханкой хлеба, донес на Джованни в полицию.

Деревья становились зеленее. Сена вздулась, и над ней плыла

коричневатая зимняя дымка. Появились рыбаки. Джованни правильно говорил про них: улов им не важен, важно быть при деле. Букинисты на quais приободрились и ждали хорошей погоды, а вместе с ней праздных прохожих, которые будут рыться в потрепанных книжках, и туристов, которые скупят у них множество цветных гравюр, чтобы увезти их в Соединенные Штаты или в Данию. Девушки и их спутники стали разъезжать на велосипедах. На исходе ночи мы с Джованни иногда видели, как они оставляют их на набережных до следующей прогулки. В это время Джованни как раз лишился места у Гийома, и мы подолгу бродили вечерами. Это были очень грустные вечера. Джованни чувствовал, что я скоро уйду от него, но не смел упрекнуть меня, боясь укрепиться в своих опасениях.

Я тоже не смел заикнуться об этом. Хелла уже выехала из Испании в Париж, а отец согласился послать мне деньги. Но я и не думал тратить их на Джованни, которому был многим обязан. Наоборот, я надеялся, что отцовские деньги помогут мне вырваться из комнаты Джованни.

С каждым утром солнце становилось все ярче, небо выше, а простирающаяся перед нами Сена окутывалась легким весенним туманом надежды.

Закутанные зимой букинисты одевались все легче и легче, отчего их фигуры вроде бы претерпевали бесконечную и удивительную метаморфозу. В окнах, распахнутых на набережную, и в переулках, сновали маляры - их приглашали белить комнаты. Женщины в сыроварнях, сняв синие свитера, закатывали по локоть рукава, обнажая мускулистые руки. Хлеб в булочных казался теплым и свежим, как никогда. Малыши-школьники скинули пелерины, и их коленки больше не багровели от холода. Все вроде и болтать стали больше на этом замечательном и неистовом языке, который иногда напоминает мне звуки струнных инструментов, но всегда неизменно ассоциируется с превратностями любви и неизбежной агонией долгой и бурной страсти.

Но у Гийома мы завтракали редко, он меня недолюбливал. Обычно я украдкой поджидал Джованни у дверей бара, пока он не закончит уборку и не переоденется. Потом мы, как правило, прощались и уходили. Эта независимость породила своеобразное отношение к нам завсегдатаев бара, этакую смесь оскорбительного покровительства, зависти и скрытой неприязни. Однако они не смели разговаривать с нами "по-свойски", как с равными, и злились от того, что им приходится насиловать себя и вести себя с нами так, как нам хотелось бы. Но больше всего их бесило другое: столько усилий приходилось затрачивать попусту, просто из любопытства. От этого они лишь острее чувствовали свою ненужность, хоть и одурманивали себя наркотиками болтовни и тешились презрением друг к другу и мечтой о реванше.

После завтрака и недолгой прогулки мы добирались до дома и сразу же заваливались спать, потому что едва держались на ногах от усталости. Варили кофе, иногда пили его с коньяком, сидели на постели, разговаривали и курили. Нам казалось, что мы еще столько не сказали друг другу. Или это казалось Джованни?

Но даже в те минуты, когда я пылко и нежно ласкал Джованни, а он с той же нежностью ласкал меня, я чего-то не договаривал, я все же не отдавался ему до конца. Ведь прожив с ним целый месяц, я так и не рассказал ему о Хелле. Разговор этот зашел только потому, что из ее писем стало ясно, что со дня на день она вернется в Париж.

- А что это она одна путешествует по Испании? - спросил Джованни.

- Любит путешествовать, - ответил я. - Дудки! - сказал он.

- Путешествовать никто не любит, а женщины подавно. Тут, наверняка, есть другая причина, - и он многозначительно вскинул брови.

- Может, у нее там любовник, и она боится тебе сказать?... Может, она с каким-нибудь torero?

- Чего же ей бояться? - сказал я, а про себя подумал: "Вполне может быть".

Джованни рассмеялся.

- Нет, я абсолютно не понимаю американцев, - сказал он.

- Я не вижу тут ничего непонятного. Ведь мы не женаты, и ты это знаешь.

- Но она твоя любовница? - спросил Джованни.

- Да.

- Она все еще твоя любовница?

Я удивленно посмотрел на него и сказал:

- Конечно.

- Так, - продолжал Джованни, - вот я и не понимаю, почему ты в Париже, а она мотается по Испании?

И тут он спохватился:

- А сколько ей лет?

- На два года моложе меня, - сказал я, не спуская с него глаз, - а какая разница?

- Она замужем, в смысле, муж у нее какой-нибудь есть? Я рассмеялся. Он рассмеялся тоже.

- Ясно, нет.

- Я просто думал, что она намного старше тебя, - сказал он, - что у нее

есть где-то муж, от которого ей иногда приходится уезжать, чтобы проваландаться с тобой. Вот это было бы здорово! Такие женщины иногда страшно заняты и, как правило, у них водятся деньжата. Вот если бы такая женщина поехала в Испанию, она, наверняка, привезла бы тебе потрясающий подарок. А молоденькая девушка, которая одна болтается в чужой стране, - это не по мне. Я бы на твоем месте нашел другую любовницу.

Мне это показалось более чем забавным, и я не смог удержаться от смеха.

- А у тебя есть любовница? - спросил я его.

- Сейчас нет, - ответил он, - но, вполне вероятно, когда-нибудь снова

появится. Он насупил брови, но улыбнулся. - И потом, теперь я не очень-то увлекаюсь женщинами, даже не знаю, почему, а было время... Может, я еще к этому вернусь.

Он пожал плечами.

- Может, все потому, что с женщинами не оберешься хлопот, а в теперешнем положении они мне ни к чему. Et puis... Он осекся.

Я хотел сказать, что, по-моему, он нашел довольно странный способ избавиться от этих хлопот, но, помолчав, осторожно заметил:

- Ты, кажется, не очень высокого мнения о женщинах?

- Женщины! О них, слава Богу, нет никакой нужды иметь мнение. Женщины вроде омута. Затягивают тебя, а потом предательски бросают, и потом сам знаешь, они, как омут, бывают бездонными, а бывает - омут с виду, а на самом деле - мелкий брод. И грязными они тоже бывают. Джованни замолчал.

- Ты, наверное, прав. Я, действительно, их не очень люблю. Конечно, это мне не мешало спать со многими и любить то одну, то другую, но обычно в этой любви участвовало только мое тело. Но от этого чувствуешь себя очень одиноко, - сказал я неожиданно для самого себя.

Джованни от меня тоже такого не ожидал. Он посмотрел на меня и легонько потрепал меня по щеке.

- Конечно, - сказал он и добавил, - когда я говорю о женщинах, то вовсе не хочу быть mиchant. Я очень уважаю внутренний мир женщин, их напряженную духовную жизнь, этим они очень отличаются от мужчин.

- Женщинам вряд ли понравилось бы это твое замечание, - сказал я.

- Брось ты, - ответил Джованни, - эти непонятные женщины носятся со своими дурацкими идеями и думают, что у них мужской интеллект. Quelle rigolade!. Их надо избить до полусмерти, тогда до них дойдет, кто правит этим миром.

- А твоим любовницам нравилось, когда их лупили до полусмерти? - рассмеялся я.

- Уж не знаю, нравилось ли, - улыбнулся Джованни, - только из-за этого они меня не бросали. Мы оба расхохотались.

- Во всяком случае они не были похожи на твою ненормальную девчонку, которая болтается по Испании и шлет открытки в Париж. Что она себе думает? Нужен ты ей или, может, не нужен?

- Она и уехала в Испанию, чтобы в этом разобраться.

У Джованни округлились глаза, и он сильно разошелся.

- В Испанию? Почему не в Китай? Что же она спит подряд со всеми испанцами и сравнивает их с тобой? Разговор этот мне поднадоел.

- Неужели ты не понимаешь, - сказал я, - она очень умная и сложная девушка, поэтому и решила уехать от меня и подумать.

- Да над чем тут раздумывать? Дуреха она, дуреха и есть. Никак не может взять в толк, к кому лечь в постель. Хочет деньги получить и невинность не потерять?

- Будь она сейчас в Париже, - резко оборвал я его, - я бы не смог быть с тобой в этой комнате.

- Жить бы ты, наверное, не смог, - примирительно сказал он, - но

видеться нам никто бы не помешал. Почему бы нам не видеться?

- Почему? А вдруг бы она узнала?

- Узнала? Что узнала?

- Брось прикидываться, - сказал я, - будто не понимаешь, о чем я говорю.

Джованни очень спокойно посмотрел на меня.

- Нет, эта твоя девчонка и вправду ненормальная. Что же, она станет ходить за тобой по пятам или, может, сыщиков наймет, чтобы спали под нашей кроватью. Ей-то какое дело?

- С тобой нельзя серьезно разговаривать, - сказал я.

- Можно, - отрезал он, - я всегда серьезно разговариваю. А вот ты - какой-то непонятный человек.

Он сокрушенно вздохнул, налил в чашку кофе и взял бутылку коньяка, стоящую на полу.

- Chez toi всегда все получается чересчур сложно и с надрывом, как в английских детективах. Только и твердишь: "узнать", "узнать", как соучастники какого-то преступления. На самом-то деле это не так.

И он налил себе коньяка.

- Просто Хелла была бы страшно расстроена, если бы она обо всем узнала. Люди говорят об... о таких отношениях очень грубо и цинично.

Я замолчал. По лицу Джованни было ясно, что мои доводы прозвучали жалко.

- Кроме того, у нас в Америке это считается преступлением, в конце концов, я вырос там, а не здесь, - добавил я в свое оправдание.

- Если тебя пугают грубые и циничные слова, - сказал Джованни, - то я, право, не знаю, как тебе удалось дожить до двадцати восьми лет. Люди напичканы грубостями и пошлостями. Они не употребляют их (большинство, во всяком случае) только когда рассказывают о чем-то на самом деле грубом и пошлом...

Он осекся, и мы внимательно посмотрели друг на друга. Несмотря на то, что он говорил такие вещи, лицо у него было испуганное.

- Если твои соотечественники считают, что интимная жизнь - преступление, тем хуже для Америки. А что касается твоей Хеллы, то, значит, как только она приедет, ты будешь все время с ней? Я имею в виду - каждый день и час. Тебе, что же, иногда не хочется пойти выпить одному или, может быть, тебе приспичит пройтись без нее, чтобы, как ты говоришь, разобраться в себе. У американцев, по-моему, в избытке проблем, в которых нужно разобраться. Или, может, пока пьешь и размышляешь, ты вдруг заглядишься на проходящую мимо девушку, или тебе даже захочется посмотреть на небо и послушать, как бьется твое сердце. Что же, все это кончится с приездом Хеллы? И ты не будешь больше пить один, глазеть на других девчонок и даже глаз не посмеешь поднять на небо. Так? Отвечай!

- Я тебе уже говорил, что мы не женаты, но, мне кажется, что ты просто не в состоянии понять меня.

- Нет, ты скажи, когда Хелла в Париже, ты с кем-нибудь видишься без нее?

- Конечно, вижусь.

- И она заставляет тебя рассказывать ей обо всем, что ты без нее делал?

Я вздохнул. Где-то в середине разговора я сбился, повел его не в ту сторону и теперь хотел только одного - закончить его. Я выпил свой коньяк так быстро, что обжег горло.

- Конечно, нет.

- Прекрасно. Ты - очень обаятельный, красивый и интеллигентный молодой человек и пока ты не импотент, Хелле не на что жаловаться, а тебе не о чем беспокоиться. Устроить vie practique страшно просто, за это только надо взяться обеими руками. Джованни задумался.

- Я понимаю. Бывают времена, когда все идет наперекосяк, тогда нужно все устроить иначе. А если махнуть рукой, то жизнь станет просто невыносимой.

Он налил еще коньяка и довольно улыбнулся, точно разом разрешил все мои проблемы. В его улыбке было что-то очень простодушное. Мне пришлось улыбнуться в ответ. Джованни было приятно думать, что он такой здравомыслящий, а я нет, и что он учит меня, как не пасовать перед суровой житейской прозой. Ему было важно ощущать свое превосходство, так как в глубине души вопреки своему желанию он знал, что я тоже в глубине души безрезультатно борюсь с ним изо всех сил.

В конечном счете страсти затухали, каждый замыкался в самом себе, и мы ложились спать. Мы просыпались около трех-четырех часов дня, когда солнечные лучи блуждали по углам нашей нелепой захламленной комнаты. Потом вскакивали, мылись, брились, натыкаясь друг на друга, обменивались шуточками, злились от неосознанного желания поскорее унести ноги из этой комнаты. Затем мы стремглав вылетали на улицу, где-нибудь на скорую руку завтракали, и я прощался с Джованни у бара Гийома.

Я оставался один, облегченно вздыхал, шел в кино или просто шатался, возвращался домой и читал, или шел в парки читал там, или сидел в открытом кафе, болтал с посетителями, или писал письма. Писал Хелле, умалчивая о Джованни, или просил отца прислать деньги. В общем, что бы я ни делал, во мне глубоко прятался другой я, который, холодея от ужаса, размышлял, как же мне жить дальше.

Джованни разбудил во мне червя, который исподтишка стал подтачивать меня изнутри. Понял я это в тот день, когда провожал Джованни на работу по бульвару Монпарнас. Мы купили килограмм вишен и ели их по дороге. В тот день мы оба были беспечны и по-детски веселы, и зрелище, которое мы являли: Двое взрослых мужчин, сталкивающих один другого с широкого тротуара и кидающих в лицо друг другу косточки от вишен, точно это мыльные пузыри - было раздражающим. Я понимал, что в моем возрасте такое ребячество неуместно, а ощущение полного счастья, заставившее меня по-мальчишески резвиться, было тем более странным. Я был счастлив, потому что действительно любил Джованни, который в тот день был красив, как никогда. Я смотрел на него и мне было приятно сознавать, что это из-за меня его лицо светилось счастьем.

Я готов был пойти на любые жертвы, только бы не потерять своей власти над Джованни.

И я чувствовал, как меня прямо несло к нему, как несет реку, вырвавшуюся из-подо льда. И тут по тротуару между нами прошел какой-то молодой человек, совсем незнакомый, я мысленно представил его на месте Джованни и почувствовал к нему такое же влечение, какое испытывал к моему другу. Джованни заметил это, заметил мое смущение и еще сильнее расхохотался. Я покраснел, а он все хохотал, и вот уже бульвар, солнечный свет и звучание раскатистого смеха Джованни превратились в сцену из ночного кошмара. До боли в глазах я смотрел на деревья, на сочившиеся сквозь листву солнечные лучи - сгорал от стыда, мучился от безотчетного ужаса, тоски и горечи, переполнявшей сердце. И в то же самое время - это было частью моего смятения и одновременно вне его - я мучительно напрягал мышцы, чтобы не обернуться и не посмотреть, как этот юноша удалялся по залитому солнцем бульвару. Этот зверь, которого разбудил во мне Джованни, больше никогда не впадет в спячку.

Но наступит день, и я навсегда расстанусь с Джованни. И буду ли я тогда, одному Богу известно, гоняться по каким-то темным закоулкам за первыми попавшимися молодыми парнями, как множество таких же, как я?

Это страшное открытие породило во мне ненависть к Джованни. Она была так же велика, как и моя любовь к нему, и все крепла, питаясь из тех же источников.

Глава II

Даже и не знаю, как описать эту комнату. Почему-то каждая комната, где я жил раньше, и те, в которые я попадал позже, стали напоминать мне комнату Джованни, хотя я и жил в ней недолго. Мы встретились в начале зимы, ушел я оттуда летом, но у меня такое впечатление, будто я прожил в ней всю жизнь. Я уже говорил, что в этой комнате мы жили как бы на дне моря, и море, конечно, довольно здорово отшлифовало меня, как морскую гальку.

С чего бы начать?

В этой комнате с трудом помещались двое, а выходила она на крошечный дворик. "Выходила" в том смысле, что в ней было два окна. Теснившийся за окнами двор таил в себе что-то недоброе и как бы наступал на комнату, грозясь ее проглотить. Мы, вернее, Джованни, почти никогда не открывали окон; занавесок у него не было, а мы так и не собрались их купить. Для большей безопасности Джованни замазал стекла густой известкой. Временами мы слышали, как под окнами играют дети, временами мимо проплывали странные тени. В эти минуты Джованни, как правило, мастерил ли он что-нибудь или лежал на кровати, настораживался, как гончая, и не произносил ни слова, пока угрожавшая нам опасность: не проходила стороной.

Джованни вечно носился с планами переустройства этой комнаты и до моего появления даже что-то предпринял. Отодрал от одной стены затекшие грязными пятнами обои, и теперь они свисали клочьями. Другая стена по его замыслу вообще не должна была оклеиваться: на ней в кайме из роз были изображены застывшие в вечном движении дама в кринолине и кавалер в бриджах. На полу в пыли валялись обрывки обоев. Тут же лежало наше грязное белье, инструменты Джованни, кисти, бутылки с краской и скипидаром. На этой груде хлама громоздились наши чемоданы. Мы боялись дотронуться до них, так как каждую минуту чемоданы могли свалиться, из-за этого нам иногда по-нескольку дней приходилось обходиться без таких необходимых вещей, как чистые носки.

Никто, кроме Жака, нас не навещал, да и он заглядывал очень редко. Мы жили далеко от центра, и телефона у нас не было.

Помню первое утро, которое я встретил в этой комнате. Джованни, тяжелый, как гранитная глыба, крепко спал рядом. Солнце так робко просачивалось в комнату, что я не мог понять, который теперь час. Я неслышно зажег сигарету, боясь разбудить Джованни - так как боялся посмотреть ему в глаза. Я огляделся. Еще в такси Джованни невнятно пробормотал, что комната у него очень грязная. "Да уж наверняка", - небрежно ответил я и, отвернувшись,

уставился в окно. Мы молчали. Когда я проснулся в этой комнате, то сразу вспомнил, как мы долго молчали. Это было напряженное и неприятное молчание.

Наконец Джованни заговорил, улыбнувшись застенчиво и грустно:

- Надо будет чем-нибудь украсить ее.

Он растопырил пальцы, точно фокусник, который хотел поймать эти украшения прямо в воздухе. Я не сводил с него глаз.

- Посмотри, сколько мусора, - наконец сказал он, глядя на проносящуюся мимо улицу, - со всего Парижа собрали, что ли? И куда его девают? Ума не приложу. Наверное, тащат в мою комнату.

- Вероятней всего, - отозвался я, - мусор сбрасывают в Сену.

Но когда я проснулся и оглядел эту комнату, то вдруг понял, сколько страха и мальчишеской бравады было в его словах. Нет, Джованни говорил не о мусоре Парижа - он говорил о себе, плывущем по стремнине жизни, подобно мусору, сброшенному в Сену.

В комнате там и здесь высились пирамидами картонные коробки и чемоданы. Одни были перевязаны бечевкой, на других висели замки, а третьи лопались от напиханного в них барахла. На самом верху валялись разорванные ноты для скрипки, а сама скрипка лежала на столе в обшарпанном растрескавшемся футляре. По ее виду нельзя было понять, вчера ее сюда положили или много лет назад. Стол был завален пожелтевшими газетами, пустыми бутылками, тут же лежала сморщенная пожелтевшая картофелина, у которой даже ростки успели сгнить. На полу вечно было разлито красное вино, оно испарялось, и от этого воздух в комнате был приторный и тяжелый. Но пугала эта комната не беспорядком. Стоило только задуматься, откуда он берется, как сразу приходило в голову, что причина не так проста. И дело тут было не в привычке, занятости или свойствах характера. Нет, это проистекало от отчаянья и предназначалось в наказание самому себе. Не знаю, как я догадался об этом, только понял сразу же, понял, вероятно, потому, что мне очень хотелось жить. Я разглядывал эту комнату с нервным напряжением и мучительной сосредоточенностью человека, смотрящего в лицо неотвратимой смертельной опасности. Я смотрел на эти немые стены, на нелепых допотопных любовников,

навеки замурованных в громадном розарии, на меня пялились окна, пялились, точно два огромных глаза. Потолок грозно нависал над головой и темнел, недобро насупившись над истекающей желтым светом лампочкой, которая болталась посередине как бесформенный, сморщенный фаллос. И под этой обломанной лучистой стрелой, под этим хилым ростком света жил ужас,

завладевший душой Джованни. Я понял, почему Джованни потянулся ко мне и привел в свое последнее прибежище. Я должен был разрушить эту комнату и помочь Джованни начать новую настоящую жизнь. Конечно, я мог жить сам по себе, но для того, чтобы переделать жизнь Джованни, мне нужно было стать частью его комнаты.

Но меня самого привело сюда сложное стечение обстоятельств. Они ничего общего не имели с планами и мечтами Джованни, потому что это были мое собственное душевное смятение и отчаяние. В первые дни нашей совместной жизни я убеждал себя, что мне очень нравится хозяйничать. Когда Джованни уходил на работу, я принимался за уборку: выкидывал бумажный хлам, бутылки,

разгребал невероятную кучу барахла, перебирал бесчисленные картонки и чемоданы. И в конце концов выкинул все ненужное. Но хозяйки из меня не получилось! Не мужское это дело. Да и радости от домашних дел я не испытывал, хотя Джованни и улыбался мне своей кроткой благодарной улыбкой и не раз говорил, что просто диву дается, как это его осенило затащить меня сюда, и что я своей любовью защищаю его от беспросветного хаоса. Каждый день он открывал в себе что-то новое и был убежден, что это наша любовь заставила его переродиться. Я же пребывал в страшной растерянности. Иногда я думал:

"Ведь это же твоя жизнь, брось с собой бороться, перестань", - а иногда думалось: "Ты же счастлив с Джованни, он тебя любит, ты в безопасности".

Временами, когда Джованни не было рядом, я твердо решал, что больше не дам ему прикоснуться ко мне. Но это снова случалось, и тогда я думал: "Господи, какая разница, ведь в этом участвует только тело, да и все скоро кончится".

Но когда это кончалось, я лежал в темноте, прислушивался к дыханию Джованни и мечтал о прикосновении мужских рук, рук Джованни или чьих-нибудь других, мечтал о сильных руках, которые сумели бы встряхнуть меня и сделать самим собой.

Иногда после завтрака я оставлял Джованни одного, в клубах табачного дыма, а сам отправлялся в американское агентство у Опера, куда приходила моя почта. Джованни редко сопровождал меня, говорил, что не выносит, когда вокруг толпится столько американцев, говорил, что все они на одно лицо.

Очевидно, так оно и было. Для него, но не для меня. Конечно, в них было что-то общее, что-то типично американское - это я понимал, но подобрать название этому "что-то" никак не удавалось. Знал я и другое: как это "что-то" не называй, я с ними - одного поля ягода. Это-то отчасти и влекло ко мне Джованни. Когда он хотел дать мне понять, что дуется, то называл меня "vrai americain" и, наоборот, если был очень доволен мною, говорил, что я ни

капельки не похож на американца; в обоих случаях он задевал больной нерв, которого у него-то не было. И я злился, злился за то, что он называл меня американцем (и злился на себя за эту злобу), потому что получалось, будто я обычный американец, и ничего во мне нет своего, и я злился, когда он говорил, что я не похож на американца, тогда выходило, что я вообще неизвестно кто.

Как-то раз, отправившись жарким летним днем в американское агентство и столкнувшись с галдящей жизнерадостной оравой американцев, я был поражен тем, что они и вправду все, как из одного инкубатора. Дома я без труда замечал у них особый говорок, повадки и манеры, теперь же, если не вслушиваться, можно подумать, что все они только что прибыли из Небраски.

Дома я прежде всего видел их одежду, здесь же перед глазами мелькали дорожные сумки, кинокамеры, ремни, шляпы, которые словно были куплены в одном универсальном магазине. Дома в лице каждой женщины я сразу же находил что-то свое, индивидуальное, здесь же самые потрясающие шикарные американки казались только что извлеченными из холодильника бесполыми мумиями, и даже столетние старушки, казалось, не ведали, что такое супружеская постель. А мужчины! Их возраст определить было абсолютно невозможно. От них всегда несло мылом, которое, очевидно, служило им надежным средством защиты от естественных запахов собственного тела. Вот молодой человек, с виду чистенький, послушный, невинный мальчик с симпатичной, смеющейся женой

покупают билеты в Рим, а глаза у него - шестидесятилетнего старика. Его жена с тем же успехом может оказаться его матерью, пичкающей по утрам свое чадо овсяной кашей, а Рим - фильмом, на который она обещала его сводить. Конечно, я понимал, что мои наблюдения справедливы лишь отчасти и, может быть, даже поверхностны, потому что за этими лицами, одеждой, речью, грубостью таятся неосознанная сила и подсознательная тоска, сила первооткрывателей и тоска изгоев.

На почте стояла очередь, я занял свое место за двумя девушками, которые, как я понял, решили жить в Европе и надеются найти работу в Германии через американское посольство. Я невольно прислушивался к их тихому взволнованному разговору и узнал, что одна из них влюблена в швейцарца, а другая убеждает ее "ни на ноготь не уступать", а в чем и кому - я так и не

понял. Влюбленная девушка все кивала головой и не то, чтобы в знак согласия, а скорее от растерянности. У нее был озабоченный и замороченный вид человека, которому есть, что порассказать, но который не знает, как это сделать.

- Ты только не глупи, - обрабатывала ее подруга.

- Да, я сама понимаю, я понимаю, - твердила девушка.

А у меня было такое впечатление, что она и рада бы не глупить, да только вконец запуталась и вряд ли сумеет когда-либо выбраться.

Меня ждали два письма - от Хеллы и от отца. Последнее время Хелла посылала одни открытки, поэтому я испугался, что в письме что-то серьезное, и решил его покамест не читать, а распечатал отцовское. Я прочитал его, стоя в прохладном углу, возле беспрерывно хлопающих дверей.

"Привет, старина! - писал отец, - Может, ты все-таки соберешься домой? Не подумай, что я пишу тебе это просто из эгоизма, я действительно соскучился по тебе. По-моему, ты загостился в Париже, и одному Богу известно, чем ты там занимаешься. Пишешь ты мало, и я толком ничего не знаю. Знаю только, что в один прекрасный день ты пожалеешь, что столько времени прожил не дома, созерцая собственный пуп, а жизнь проходила мимо. В Париже тебе нечего делать. Ты американец до мозга костей, хотя, может, сейчас ты и

гонишь от себя эту мысль. Не сердись, но ты уже слишком стар, чтобы учиться уму-разуму, если это то, чем ты занимаешься. Тебе скоро стукнет тридцать. Я тоже не молодею, а кроме тебя у меня никого нет. Очень хочу повидаться. Ты все время просишь прислать твои деньги, и, наверное, думаешь, что я их зажимаю. Я не собираюсь брать тебя измором, и ты знаешь, что если тебе действительно что-нибудь нужно, я первый приду на помощь. Но боюсь, что

.окажу тебе плохую услугу, если дам потратить в Париже все деньги, и ты вернешься домой без гроша. Какой черт тебя там держит? Неужели нельзя с отцом поделиться? Я ведь тоже когда-то был молод, хотя тебе и трудно в это поверить".

Дальше он распространялся о мачехе, о том, как она соскучилась по мне, о некоторых наших друзьях и о том, чем они занимаются. Он не понимал, в чем дело. Его, наверняка, мучили смутные подозрения, которые день ото дня делались все мрачнее и туманнее, а если б он и посмел написать о них, то не сумел бы подобрать нужные слова. У него явно так и вертелось на языке: "Это

женщина, Дэвид? Привези ее домой. Мне все равно, кто она. Привези ее домой, и я помогу вам устроиться". Но у него не хватало смелости задать этот вопрос, потому что отрицательного ответа отец бы не вынес. Это лишний раз подчеркнуло бы, какими чужими людьми мы стали. Я сложил письмо, засунул его в задний карман брюк и вышел на широкий, залитый солнцем парижский бульвар.

И тут на бульваре я увидел матроса, одетого во все белое и вышагивающего забавной моряцкой походкой "вразвалочку" с таким самоуверенным и озабоченным видом, точно он торопится и дел у него невпроворот. Я уставился на него, почти не сознавая этого, и мне страшно захотелось оказаться на его месте. Но он был моложе и намного красивее, а таких светлых волос у меня никогда не было, и со всеми своими неоспоримыми мужскими достоинствами держался он так естественно, как мне никогда не удавалось.

Взглянув на него, я почему-то сразу вспомнил о доме. Вероятно, дом - это не просто жилище, а единственно возможное условие существования. Мне казалось, что я знаю об этом матросе все: как он пьет, как ведет себя с друзьями, как он справляется с жизненными неурядицами и женщинами. Неужели и мой отец был когда-то таким, как этот матрос, а, может, и я чем-то походил на него?

Верилось с трудом, потому что этот юноша вышагивал по бульвару, как само солнце, а у солнца не бывает соперников и двойников. Когда мы поравнялись, он кинул на меня такой бесстыдный, всепонимающий взгляд, точно рассмотрел в моих глазах изобличавшее меня смятение. Возможно, несколько часов назад он окатил таким же презрением крикливо разодетого un folle или проститутку, пытавшуюся убедить его, что она порядочная женщина. Погляди мы еще минуту друг на друга, и у него, позабывшего весь свой блеск и лоск, наверное, вырвалось бы: "Эй, крошка, пошли со мной", или какая-нибудь подобная вульгарность. Я поспешно прошел мимо, тупо глядя в сторону, чувствуя, как все лицо горит и бешено колотится сердце. Он застал меня врасплох, потому что думал-то я не о нем, а об отцовском письме, о Хелле и о Джованни. Я перешел на другую сторону, боясь оглянуться и раздумывая над тем, что он такое разглядел во мне, что вызвало в нем такое презрение? Я был достаточно взрослым и понимал, что дело вовсе не в моей походке, не в манере размахивать руками и не в моем голосе, которого, кстати, он никогда не слышал. Дело было в другом; и это "другое" я никогда не увижу. Просто не

посмею. Это все равно, что смотреть на яркое солнце без темных очков. Но даже сейчас, когда я побежал по бульвару, боясь взглянуть на проходивших мимо мужчин и женщин, я понимал, что в моем взгляде матрос прочитал не только зависть, но и животное желание: ведь я сам часто замечал это в глазах Жака и смотрел на него с таким же презрением, с каким матрос посмотрел на меня. Но даже если бы матрос мне понравился и прочитал это в моих глазах, это было бы еще хуже, потому что нежность к молодым людям, на которую я был обречен, вызывает в людях еще больший ужас, чем похоть.

Я шел и шел, боясь оглянуться, потому что матрос мог наблюдать за мной. У набережной, на rue des Pyramides, я нырнул в кафе, сел за столик и распечатал письмо Хеллы. "Mon cher! - писала она. - Испания - моя любимая страна, но это не мешает Парижу оставаться моим самым любимым городом. Так хочется снова очутиться среди этих шальных французов, которые вечно мчатся куда-то в метро, выпрыгивают из автобусов и выскакивают из-под колес машин и

мотоциклов, устраивают пробки и глазеют на идиотские скульптуры в своих идиотских парках. Господи, до чертиков хочется посмотреть на подозрительных дамочек с place de la Concorde. В Испании нет ничего похожего. Называй ее, как угодно, только легкомысленной ее никак не назовешь. Честно говоря, наверное, я навсегда осталась бы в Испании, если бы до этого не пожила в Париже. Испания - очень красивая, солнечная, каменистая и почти безлюдная

страна. Но постепенно тебя начинает тошнить от оливкового масла, от рыбы, кастаньет и тамбуринов. Мне, во всяком случае, осточертело. Хочу домой, домой, в Париж. Забавно! Раньше я и не знала, что у меня есть дом. В общем, все по-старому. Надеюсь, тебя это радует? Меня, по правде говоря, это радует сильно. Испанцы - славный народ, только большинство живут ужасно бедно, но богачи - невыносимы. Полно туристов, от которых воротит, в основном англичане и американцы. Пропойцы все до одного, их семьи платят кучу денег,

только чтоб они не мозолили им глаза. (Я тоже хочу иметь семью!!) Сейчас я в Мальорке. Восхитительное местечко, если б спихнуть в море всех вдовушек на пенсии и запретить им пить сухой мартини. В жизни ничего подобного не видела! Ты бы посмотрел, как эти старые грымзы его лакают и заигрывают с каждым мужчиной, в особенности с восемнадцатилетними юнцами. Словом, я сказала себе: "Хелла, детка, хорошенько присмотрись, ведь тебе же надо

подумать о будущем". Но вся беда в том, что себя-то я люблю больше всех. Поэтому я милостиво позволила двум молодым людям попытать свое счастье - я имею в виду "закрутить любовь" - и посмотреть, что из этого получится. (Теперь, когда я заварила кашу, чувствую себя отлично, надеюсь, ты тоже,

милый рыцарь, в доспехах из Гимбла.)

В Барселоне я познакомилась с англичанами, и они втянули меня в нуднейшую поездку в Севилью. От Испании они просто без ума, хотят показать мне корриду - за все время скитаний так и не удосужилась ее поглядеть. Они действительно очень славные. Он третьеразрядный поэт, работает на Би-би-си, она -заботливая и любящая супруга. У них абсолютно чокнутый сын, вообразил,

что жить без меня не может. Но он чересчур англичанин, да к тому же слишком молод. Завтра я уезжаю, поболтаюсь еще дней десять, а потом они отправятся в Англию, а я-к тебе!"

Подошел официант, спросил, что я буду пить. Я собирался заказать аперитив, но настроение вдруг неожиданно изменилось, сделалось почти праздничным, и я попросил принести виски с содовой. Я потягивал виски, казавшееся особенно вкусным и домашним в эту минуту, и смотрел на мой нелепый Париж, корчившийся под палящими лучами солнца, и угадывал в нем то

же смятение, что и в собственной душе. Что мне теперь делать, я не знал.

Не то, чтобы я испугался. Страха как раз не было. Говорят, когда человека расстреливают, он не чувствует боли. Примерно то же произошло и со мной. Я испытывал даже некоторое облегчение: теперь не нужно было разрубать узел самому. Я твердил себе, что оба мы, Джованни и я, всегда знали, что наша идиллия не может длиться вечно. К тому же, я не лгал ему - ведь он все знал о Хелле, знал, что когда-нибудь она вернется в Париж. И вот теперь она

возвращается, и нашей жизни с Джованни приходит конец. И вспоминать этот эпизод я буду как забавное приключение, которое бывает в жизни многих мужчин. Я расплатился, встал и пошел по мосту к Монпарнасу.

Теперь я немного приободрился, но пока шел по бульвару Raspail к Монпарнасу, все время думал о том, как сначала мы бродили здесь с Хеллой, а потом с Джованни. И с каждым шагом ее лицо все тускнело в памяти, а лицо Джованни, живое и яркое, постоянно возникало передо мной. Я думал о том, как он примет это известие. Конечно, я был уверен, что Джованни не побьет меня,

я боялся другого: увидеть его лицо, искаженное болью. Но и это было не главным. Еще один, затаенный страх гнал меня к Монпарнасу: мне нужна была девушка, любая.

Открытые кафе были непривычно безлюдны. Я медленно шел, оглядывая столики, расположенные по обеим сторонам улицы. Знакомые не попадались.

Спустился к Closerie des Lilas и выпил там в одиночестве. Потом снова перечитал письма. Хотел сразу же найти Джованни, сказать ему, что ухожу, но вспомнил, что Джованни еще не открыл бар и неизвестно, где сейчас шатается.

Я побрел назад. Навстречу шли две молоденькие проститутки, которые, прямо скажем, не отличались красотой. С такими спать - последнее дело. Я дошел до Select и сел за столик. Мимо проходили люди, а я пил. Сидел я там довольно долго, но знакомые так и не появились.

Потом показалась девушка, которую я толком не знал, знал только, что ее зовут Сью. Она была довольно пышная блондинка, не очень привлекательная, но из породы девушек, которых ежегодно выбирают первой красавицей Рейна. Ее светлые волнистые волосы были очень коротко пострижены, грудь маленькая, а зад весьма внушительных размеров. Тем не менее она всегда ходила в

облегающих джинсах, чем, разумеется, хотела показать всему миру, что ей начхать на свою внешность и на то, нравится она мужчинам или нет. Вроде бы она приехала из Филадельфии, и родители у нее очень богатые. Иногда, солидно набравшись, она поносила их последними словами, а подчас, пребывая в другой стадии опьянения, превозносила до небес их заботливость и бережливость.

Увидев ее, я почувствовал одновременно и страх и облегчение. Как только она появилась, я начал мысленно ее раздевать.

- Присаживайся, - сказал я, - давай выпьем.

- Как здорово, что ты здесь! - воскликнула она, усаживаясь за столик и ища глазами официанта. - Куда ты запропастился? Как жизнь?

Она наклонилась ко мне и дружески улыбнулась.

- У меня все в ажуре, - ответил я, - а ты как?

- Я? А что со мной может случиться? Она опустила уголки чувственного и нервного рта, как бы давая понять, что шутит и что в шутке есть доля истины.

- Я ведь, знаешь, как каменная стена. Мы рассмеялись.

Она пристально разглядывала меня.

- Говорят, ты теперь живешь где-то у черта на рогах, около зоопарка.

- Да, посчастливилось раздобыть комнатушку. Очень дешево. - И ты живешь один? Я не знал, слышала она о Джованни или нет. На лбу выступили капельки пота. - Да вроде бы один, - ответил я. - Вроде бы? Что за идиотский ответ? С обезьяной живешь, что ли?

- Да нет, - ухмыльнулся я, - просто комната принадлежит одному

французу, а этот малый живет все время у любовницы. Правда, они то и дело цапаются, и когда она его выкидывает, он пару дней околачивается у меня.

- А-а, - протянула она, - chagrin d'amour! - Нет, он не жалуется и наслаждается жизнью.

Я посмотрел на нее.

- А ты?

- Каменные стены непробиваемы, - ответила она.

Подошел официант.

- Думаю, все зависит от тарана? - нагло заметил я.

- Так чем ты меня угостишь? - спросила она.

- А что ты хочешь?

Мы улыбнулись друг другу. Над нами возвышался официант, всем своим видом демонстрируя мрачную "joie de vivre". Она хлопала ресницами чуть прищуренных глаз.

- Пожалуй, дерну я un ricard. Только, чтоб льда навалил побольше.

- Deux ricards, - сказал я, - avec beaucoup de la glace.

- Oui, monsieur.

Я не сомневался, что он презирал нас обоих. И тут я опять вспомнил о Джованни. Сколько раз за вечер он произносил эту фразу: "Oui monsieur".

Не успела эта мысль промелькнуть в голове, как я почувствовал Джованни рядом с собой, почувствовал его всего целиком, со всеми его жизненными неудачами и болью, со всем тем, что наполняло его и переливалось через край, когда мы лежали ночью в постели.

- Так о чем это мы? - спросил я.

- В самом деле, о чем?

Теперь она смотрела на меня широко открытыми невинными глазами.

- О чем мы говорили? Она старалась произвести впечатление развязной и в то же время рассудительной девушки. Я понимал, что совершаю что-то очень жестокое. Но отступать было поздно.

- Мы говорили о каменных стенах и таранах, пробивающих в них бреши.

- Никогда не знала, - жеманно ответила она, - что тебя занимают каменные стены.

- Ты еще многого обо мне не знаешь.

Официант принес нам коньяк.

- Разве не приятно делать открытия? -спросил я.

Она с какой-то грустью рассматривала бокал, потом снова повернулась ко мне, посмотрела тем же удивленно-невинным взглядом и сказала:

- Честно говоря, не думаю, что приятно.

- Ты еще слишком молода и не понимаешь этого. А в жизни нужно каждую мелочь открывать для себя.

Она промолчала и отхлебнула из бокала.

- Я уже сделала все открытия, на которые меня хватило, - наконец ответила она. Я смотрел, как подрагивали ее бедра, выпирая из узких джинсов.

- Не век же оставаться каменной стеной!

- А почему бы нет? - возразила она. - Да и как ею не остаться?

- Послушай, малышка, - сказал я, - у меня к тебе деловое предложение.

Она снова взяла стакан и принялась потягивать из него, бессмысленно глазея на бульвар.

- Что еще за предложение?

- Пригласи меня выпить к себе.

- Но у меня дома - шаром покати, - сказала Сью и повернулась ко мне.

- Не беда. Прихватим что-нибудь по дороге, - настаивал я.

Она смерила меня долгим взглядом, и я заставил себя выдержать его.

- Нет, пожалуй, не стоит, - сказала она.

- Но почему?

Она растерянно развела руками.

- Не знаю, почему. Кто тебя знает, чего ты хочешь.

Я рассмеялся.

- Ты позови меня к себе, и я все тебе растолкую.

- Ты просто невыносим, - сказала она, и впервые в ее голосе и глазах

появилось неподдельное возмущение.

- А, по-моему, это ты невыносима, - продолжал я, глядя на нее с улыбкой и пытаясь изобразить мальчишескую беспечность и настойчивость.

- Не понимаю, чего ты возмущаешься? Я играю в открытую, а ты скрытничаешь. Человек говорит, что ты ему нравишься, а ты называешь его невыносимым.

- О, только без громких слов, - сказала она, допивая коньяк, - ты, видно, перегрелся на солнце.

- Солнце тут абсолютно ни при чем, - сказал я, и поскольку Сью не ответила, продолжал с отчаяньем в голосе:

- Ну, вот что, давай решай: или мы торчим здесь, или идем к тебе.

Она вдруг прищелкнула пальцами, донельзя неловко разыгрывая беспечность.

- Ладно, пошли, - сказала она, - наверняка я об этом пожалею. Но выпить у меня и вправду нечего, ни капли. Ничего, - добавила она, - хоть выпью задарма.

И тогда я почувствовал, как не хочу к ней идти. Смотрел мимо Сью, ловко прикидываясь, будто не вижу официанта и поджидаю его. Но он подошел, такой же хмурый, как и прежде, я расплатился, мы встали и направились на те de Sevres, где у Сью была маленькая квартирка. Квартирка была темная и сильно заставленная.

- Тут все чужое, - объяснила Сью, - хозяйка француженка, дама

бальзаковского возраста. Она сейчас в Монте-Карло, лечится от нервов.

Сью и сама заметно нервничала, и мне это было пока что на руку. Я поставил купленный коньяк на мраморный столик и обнял Сью. Сам не зная, почему, но в эту минуту я подумал, что уже начало восьмого, что солнце скоро спрячется за Сеной, на Париж спустится ночь, и Джованни уже за стойкой.

Сью была очень крупная и неприятно студенистая. Казалось, это студенистое тело вот-вот растечется. Я почувствовал, как она вся напряглась, сжалась и понял ее мучительное недоверие. Видимо, таких победителей, как я, она повидала немало и никому больше не верила. Да и то, чем мы собирались заняться, нельзя было назвать вполне пристойным. Она словно тоже почувствовала это и отпрянула в сторону.

- Давай сперва выпьем, - предложила она, - если, конечно, ты не торопишься. Впрочем, ты не волнуйся. Больше, чем полагается, я тебя не задержу.

Она улыбнулась, и я улыбнулся тоже. Мы думали об одном и том же: это была духовная близость двух воров, отправляющихся на дело.

- Давай пропустим несколько стаканчиков, - предложил я.

- Только не перебрать бы, - заметила она.

На ее лице снова появилась жеманная улыбка вышедшей в тираж кинозвезды, которая после долгих лет прозябания очутилась перед неумолимым глазом камеры. Она взяла коньяк и вышла в кухню.

- Располагайся поудобнее, - крикнула она, - можешь снять ботинки. Носки тоже сними, посмотри мои книжки. Господи, и что бы я только делала, если бы на свете не было книг!

Я снял ботинки и лег на тахту, стараясь ни о чем не думать, но одна мысль не давала покоя: то, что у меня было с Джованни, вряд ли можно назвать более грязным, чем то, что сейчас произойдет между мной и Сью.

Она вернулась с двумя стаканами коньяка. Подошла вплотную к тахте, мы чокнулись, потом пригубили коньяк. Она не сводила с меня глаз.

Тогда я дотронулся до ее груди. Губы ее раскрылись, с какой-то поспешной неловкостью она поставила стаканы на столик и легла мне на грудь. В этом движении было столько неподдельного отчаяния, что я понял: Сью отдавалась не мне, а тому любовнику, которого никогда не дождется.

И вот она уже была подо мной, в этой темной комнате, а мне в голову лезли самые разные мысли. Я спрашивал себя, сделала ли она что-нибудь, чтобы не забеременеть, и при мысли о ребенке, который может родиться у Сью от меня, при мысли о ловушке, в которую могу попасть сейчас, когда пытаюсь вырваться на свободу, я чуть громко не расхохотался. Я раздумывал, не бросила ли она джинсы на недокуренную сигарету, есть ли у кого-нибудь ключ от этой квартиры, слышно ли через тонкие стены, что у нас тут творится, и

как через несколько минут мы будем ненавидеть друг друга. Я добросовестно трудился, точно выполнял работу, которую нужно было сделать в лучшем виде. И, однако, в глубине души сознавал, что поступаю чудовищно по отношению к Сью, и теперь уже дело мужской чести не дать ей этого почувствовать. Мне хотелось придать хоть какую-нибудь пристойность этой омерзительной близости,

хотелось, чтобы Сью поняла, что ни она, ни ее тело не вызывают во мне презрения и что вовсе не она мне будет противна, когда мы снова примем вертикальное положение. Теперь я всем своим существом понял, что мои страхи преувеличены и неосновательны. Я сам себя обманывал и с каждой минутой отчетливее понимал, что то, чего я действительно боялся, не имело никакого отношения к моему телу. Сью - не Хелла, и она не могла притупить мой страх перед встречей с Хеллой. Теперь этот страх усилился и стал более осязаемым.

И в то же время я понимал, что эксперимент удался на славу. Я старался не презирать Сью за то, что она не понимает, что не вызывает во мне никаких чувств; она молотила меня кулаками по спине, а я бился в паутине ее объятий и всхлипываний и ждал, когда ее тело расслабится, ноги перестанут сжимать меня, и я буду, наконец, свободен. Но вот она стала дышать чаще и отрывистей, и я подумал: "Кажется, уже скоро", - с ужасом чувствуя, что поясница покрывается холодным потом. "О, господи, скорей бы конец, скорей бы!" И вот все было кончено. Я ненавидел себя и ее. Все было кончено, на нас снова нахлынула темнота этой комнаты, и мне хотелось только одного - поскорее выбраться отсюда.

Сью лежала рядом и молчала довольно долго. Я знал, что на дворе уже ночь, и она зовет меня. Наконец я привстал и взял сигарету.

- Может, лучше допить бутылку, - сказала она, села и включила лампу, стоящую возле кровати.

Этой минуты я боялся больше всего. Но в моих глазах она ничего не заметила и смотрела на меня, как на рыцаря, проделавшего долгий путь на белом скакуне, чтобы освободить ее из темницы. Сью подняла бокал.

- A la votre, - сказал я.

- A la wire? A la tienne, cheri! - хихикнула она.

Она наклонилась и поцеловала меня в губы, и вот тут-то она что-то и почувствовала, откинулась назад, пристально посмотрела мне в лицо и прищурилась, потом непринужденно сказала:

- Как ты думаешь, мы сможем еще раз как-нибудь поиграть?

- Почему бы нет, - ответил я, пытаясь выдавить улыбку, - наши игрушки всегда при нас.

Она помолчала, потом снова спросила:

- Может, сегодня поужинаем вместе?

- Прости, Сью, - сказал я, - прости, пожалуйста, но у меня вечером свиданье.

- Так, может, завтра?

- Послушай, Сью, я терпеть не могу сговариваться заранее. Лучше я как-нибудь к тебе заскочу нахрапом.

Она допила коньяк и сказала:

- Сомневаюсь.

Она встала и отошла от меня.

- Пойду надену что-нибудь и провожу тебя.

Она вышла из комнаты и я услышал, как в ванной зажурчала вода. Я остался один на тахте, сидел голый в одних носках и пил коньяк. Несколько минут назад мне казалось, что ночь зовет меня, а теперь было страшно выйти на улицу.

Когда Сью вернулась, на ней было платье и туфли на каблуках. Волосы она взбила и вообще, надо сказать, выглядела гораздо привлекательнее и чем-то напоминала девочку-школьницу. Я встал и начал одеваться.

- Ты хорошо выглядишь, - сказал я.

Тысяча слов вертелась у нее на языке, но она не дала ему волю. Я видел, как она борется с собой. Мне было так стыдно и больно, что я старался не смотреть на нее. Наконец она сказала:

- Если тебе опять будет тоскливо, приходи. Я буду рада.

Она улыбнулась. В жизни я не видел такой странной улыбки: в ней сквозила боль, и униженное женское достоинство, и своеобразная мстительность, которые она неумело пыталась замаскировать веселой девичьей непосредственностью, но они проступали, проступали, как кости в ее рыхлом теле. Если, по прихоти судьбы, я когда-нибудь попаду в руки Сью, она убьет меня, точно так же улыбаясь.

- Ну, пока, не поминай лихом, - сказал я.

Сью распахнула дверь, и мы вышли на улицу.

Глава III

Я расстался с ней на ближайшем углу, пробормотав на прощание идиотские мальчишеские извинения, и долго смотрел, как удаляется по бульвару в сторону кафе ее плотная фигура.

Потом я не мог придумать, чем заняться, куда пойти. В конце концов я очутился на набережной и неторопливо побрел домой.

И тут, вероятно, впервые в жизни я подумал о смерти как о реальном факте. Я подумал о тех людях, которые так же, как и я, смотрели с набережной на Сену, а после находили успокоение под ее водами. Я думал об их судьбах, о том, что их толкнуло на это, имея в виду именно акт самоубийства. Когда я был моложе, мне, как и многим, не раз приходили в голову мысли о самоубийстве, но тогда совершить его я мог только назло, из желания дать

миру понять, какие непереносимые страдания он мне причинил. Но теперь я шел домой, и этот мирный вечер никак не был связан с прежним смятением чувств того канувшего в прошлое мальчика. Я просто размышлял об умерших, о том, что их жизнь уже кончена, а мне пока неясно, как прожить свою.

Париж, любимый город, угомонился и затих. На улицах почти не было прохожих, хотя стоял совсем ранний вечер. И все-таки внизу, у набережной, под мостами, в каменном полумраке, мне вроде бы слышался общий судорожный вздох - вздох любящих и отверженных, которые там спали, целовались, грешили, выпивали и просто смотрели на опускающуюся на город ночь. А за толстыми стенами, мимо которых я проходил, вся Франция мыла после ужина посуду,

укладывала в постели маленьких Жан-Пьера и Мари, озабоченно хмурила брови, решая вечные денежные проблемы, раздумывала, в какую церковь ходить, где купить подешевле, и почему нельзя верить правительству. Эти стены, эти окна за жалюзи охраняли их от темноты и тоскливого протяжного зова этой долгой ночи. И вполне вероятно, что спустя десять лет маленький Жан-Пьер или Мари

очутятся здесь на набережной Сены и, подобно мне, станут раздумывать, как случилось, что благополучие оставило их. И я думал о том, какой длинный путь проделал, чтобы прийти к душевной катастрофе!

И все-таки, думал я, направляясь от набережной по длинной улице к дому, ничего не попишешь - мне хочется иметь детей. Хочется снова обрести домашний уют и благополучие и, чувствуя себя стопроцентным мужчиной, смотреть, как жена укладывает в постель моих детей. Хочется спать в собственной кровати, ощущать прикосновение одних и тех же рук, хочется утром встать и точно

знать, где я. Мне хочется, чтобы рядом была опора - женщина, надежная, как сама земля, источник, откуда я постоянно черпал бы силы. Однажды все это было, или почти что было. Я мог обрести это снова, обрести в своей земной оболочке. Только нужно собрать в кулак всю свою волю, чтобы опять стать самим собой.

Когда я шел по коридору, из-под двери нашей комнаты пробивался свет. Не успел я вставить ключ в замочную скважину, как дверь распахнулась. На пороге стоял Джованни. Волосы у него были взлохмачены. Он держал в руках стакан коньяка и смеялся. От неожиданности я вздрогнул: слишком весело было у него лицо. Но я почти сразу же понял: это не веселость, это отчаяние на грани

истерики. Не успел я спросить, почему он торчит дома, как Джованни втащил меня в комнату и свободной рукой крепко обнял за шею. Он весь дрожал.

- Где ты был?

Я смотрел на него, слегка освобождаясь из его объятия.

- Я искал тебя, с ног сбился.

- Почему ты не на работе? - спросил я.

- Да так! - сказал он.

- Выпей со мной. Вот купил бутылку коньяка, отпразднуем мое освобождение.

И он налил мне коньяк. Я точно прирос к полу. Он снова подошел ко мне и всучил стакан.

- Джованни! Что произошло?

Он не ответил, неожиданно сел на край кровати и как-то весь скрючился. Я понял, что от бешеной ярости он невменяем.

- Ils sont sale, les gens, tu sais? - он поднял на меня глаза, полные

слез.

- Грязные скоты, все до одного, низкие, продажные, грязные!

Он схватил меня за руку и усадил на пол рядом с собой.

- Tons, sauf top.

Он обхватил мое лицо руками, и это ласковое прикосновение не на шутку испугало меня - вряд ли чего-нибудь еще я боялся больше, чем его ласки.

- Ne me laisse pas tomber, je t'en prie! - сказал он и с какой-то странной порывистой нежностью крепко поцеловал меня в губы.

Раньше, стоило лишь ему дотронуться до меня, желание вспыхивало во мне. Но на этот раз от его горячего дыхания меня чуть не стошнило. Я осторожно отодвинулся в сторону и выпил свой коньяк.

- Джованни, прошу тебя, объясни, что произошло? Что с тобой стряслось?

- Он меня выкинул, - сказал он. - Гийом. Ilm'amis ala porte.

Он расхохотался, вскочил и принялся мерить шагами нашу комнатенку.

- Он велел мне больше не показываться в баре. Сказал, что я гангстер, вор и грязный оборванец, что я прилип к нему, - это я к нему! - потому что рассчитывал ограбить его ночью. Apres I' amour. Merde!

Джованни снова расхохотался. Я не мог произнести ни слова. Казалось, стены надвинулись и вот-вот раздавят меня. Он стоял ко мне спиной, глядя на окна, замазанные известкой.

- ...Это все он мне выдал при людях, прямо у стойки. Выждал, чтобы

свидетелей было побольше. Я чуть его не убил, я чуть их всех не убил.

Он прошел на середину комнаты, опять налил себе коньяк и выпил залпом, потом вдруг схватил стакан и со всей силой швырнул его об стену. Послышался звон разбитого стекла, осколки посыпались на пол и на нашу кровать. Я не мог броситься к нему сразу - ноги плохо слушались, но я быстро схватил его за плечи. Он заплакал, и я прижал его к себе.

Я чувствовал, как его горе передается мне, точно соленый пот Джованни просачивается в сердце, которое готово разорваться от боли, но в то же время я с неожиданным презрением думал о том, что прежде считал Джованни сильным человеком.

Он оторвался от меня и сел у ободранной стены. Я сел напротив.

- Я пришел, как всегда, вовремя, - начал он, - настроение было

чудесное. Его в баре не было, и я, как обычно, вымыл бар, немножко выпил и подзаправился. Потом он пришел, и я сразу же заметил, что он в таком настроении, когда хорошего не жди - наверное, какой-нибудь парень оставил его с носом. Странное дело, я всегда могу сказать, когда Гийом не в себе, потому что тогда у него неприступный вид. Если кто-то зло посмеется над ним и даст понять, хотя бы на минуту, какой он тошнотворный, старый и никому не

нужный, тогда он вспоминает, что принадлежит к одной из самых родовитых и старинных французских фамилий, тогда он, видно, вспоминает, что его имя умрет вместе с ним, и, чтобы избавиться от этих мыслей, ему надо скорее чем-нибудь занять себя: устроить скандал, переспать с каким-нибудь красавчиком, напиться, подраться или просто рассматривать свои мерзкие порнографические картинки.

Джованни замолчал, вскочил и снова заходил взад и вперед по комнате.

- Не знаю, кто ему сегодня так насолил, но когда он пришел, сразу же

напустил на себя деловой вид и все выискивал, к чему бы прицепиться. Но все было в ажуре, и он поднялся к себе. Потом через некоторое время вызвал меня.

Я терпеть не могу заходить к нему в pied-a-terre на втором этаже бара, потому что это всегда значило, что он хочет устроить мне сцену. Но пришлось пойти. Он расхаживал в халате, от него несло духами. Не знаю уж почему, но как увидел его в этом халате, сразу разозлился. Он посмотрел на меня, словно завзятая кокетка - урод несчастный, тошнотворный, и тело у него, как скисшее молоко. И вдруг спросил, как ты поживаешь. Я немного опешил - он раньше и не

заикался о тебе. Я сказал, что ты живешь отлично, тогда он спросил, вместе ли мы живем. Я сначала подумал, может, лучше соврать, а потом решил, да с какой стати я буду врать этому вонючему педриле, и сказал: "Bien sur", стараясь держать себя в руках. Тогда он стал задавать такие пакостные вопросы, что меня от его рожи и этих разговоров начало тошнить. Я сказал, что такие вопросы не задает даже врач или священник, что ему бы надо постыдиться такое говорить - я думал, что теперь уж он отвяжется. А он,

очевидно, ждал, что я ему все расскажу, потому что разошелся и стал выговаривать, что подобрал меня на улице, et il a fait ceci et il a fait cela - все для меня, parce - qu'il m'adorait, и то, и это припомнил и сказал, что я неблагодарный и бесстыжий тип. Наверное, я держался с ним глупо, ведь несколько месяцев назад я сумел бы его укротить -он бы у меня тогда повыл, он бы у меня валялся в ногах и целовал их, je te jure! Но мне не хотелось этого, не хотелось об него пачкаться. Я старался говорить спокойно и сказал, что никогда ему не врал, что я и раньше говорил, что не

хочу быть его любовником, и все-таки он взял меня на работу, а работал я много и на совесть, и что разве я виноват, если... если не питаю к нему тех чувств, которые он питает ко мне. Тогда он мне припомнил, что один раз такое было, и я ему не отказал, но я тогда буквально падал от голода, и меня чуть не вырвало от его поцелуев. Я старался не выходить из себя и урезонить его.

Потом я добавил: "Mais a ce moment lбje n'avais pas un copain. А теперь я уже не один, je suis avec un gars maintenant". Я надеялся, что он поймет, ведь он всегда восхищался длинными романами и превозносил до небес верность.

Но на сей раз ничего не вышло. Он расхохотался, опять стал говорить про тебя всякие гадости, что ты типичный американец, который приехал в Париж позабавиться, так как у тебя дома такие забавы не прошли бы даром, и что не сегодня - завтра ты меня бросишь. Тут у меня лопнуло терпение, и я сказал, что получаю деньги не за то, чтобы выслушивать всякий клеветнический вздор, что у меня полно дел в баре, повернулся и молча вышел.

Джованни остановился прямо передо мной.

- Можно мне еще коньяка? - с улыбкой спросил он. - Я больше не буду бить стаканы.

Я протянул ему свой стакан. Он осушил его и отдал мне. Я не сводил с него глаз.

- Ты не бойся, все у нас наладится. Я, например, не боюсь.

Но глаза у него были печальные, и он долго молчал, глядя в окно.

- Так вот, - продолжал он, - я надеялся, что наш разговор исчерпан.

Работал и старался не думать о Гийоме. Как раз подошло время аперитивов, сам понимаешь, я был занят по горло. И тут вдруг я услышал, как дверь наверху скрипнула, и в эту же минуту я понял, что случилось что-то ужасное и непоправимое. Гийом спустился в бар. Он был теперь тщательно одет, как и подобает французскому предпринимателю, и сразу направился ко мне. Войдя в бар, он ни с кем не поздоровался, лицо у него было белое и злое, и, конечно,

все обратили на это внимание и ждали, что будет дальше. Честно говоря, я подумал, что он меня ударит или даже застрелит, я решил, что он совсем свихнулся и спрятал в кармане револьвер. Наверняка лицо у меня было испуганное. Он встал за стойку и стал говорить, что я tapette, вор, и чтобы я немедленно убирался отсюда, не то он вызовет полицию и упечет меня за решетку. Я так оторопел, что не мог произнести ни слова, а он разорялся, люди слушали, и вдруг мне показалось, что я падаю, падаю с какой-то огромной

высоты. Поначалу я даже не разозлился, я только чувствовал, что вот-вот заплачу. Дыхание перехватило, с трудом верилось, что все это он говорил мне. Я все время повторял: "Что же я сделал, что?", - но он мне ничего не ответил, а громко закричал: "Mais tu ie sais, salop! Ты отлично все знаешь!" - и мне показалось, что разорвалась бомба. И хотя никто не понимал, куда он клонит, мы с ним точно опять очутились в фойе кинотеатра, где встретились впервые, помнишь? И все знали, что Гийом прав, а я - нет и натворил бог знает что. Он бросился к кассе и выгреб деньги, он прекрасно знал, что в это

время их еще немного, он швырнул их мне с воплем: "На, бери! Лучше отдать их так, чем ждать, когда ты меня обворуешь. Мы квиты, убирайся!" Ой, а эти рожи в баре! Если б ты их видел! На них прямо было написано, что теперь-то они знают все, что они всегда об этом догадывались и просто счастливы, что никогда не имели со мной дела. "A, les encules! Поганые сукины дети! Les gonzesses!" - орал он.

Джованни опять заплакал, на сей раз от ярости.

- И тут я его ударил, но чьи-то руки схватили меня, дальше уж не помню, как получилось, только меня вытолкнули на улицу - я стоял со скомканными франками в руке, и все на меня глазели. Я не знал, что делать - убегать было противно, но ведь если бы еще что-нибудь случилось, явилась бы полиция, Гийом наверняка засадил бы меня в тюрьму. Но не сойти мне с этого места, мы еще с ним встретимся и тогда...

Он запнулся, сел и уставился в стену. Потом повернулся и долго молча смотрел на меня. Через некоторое время он медленно проговорил:

- Если бы тебя здесь не было, мне пришел бы конец.

Я встал.

- Брось говорить глупости, - сказал я, - все не так трагично, - потом,

помолчав, добавил:

- Какая сволочь этот Гийом! Да все они такие. Но ничего

непоправимого с тобой же не стряслось, правда, нет?

- Наверное, от таких несчастий и сдаешь, - сказал Джованни, точно не слышал меня, - остается все меньше сил, чтобы такое выдерживать. Нет, - сказал он, взглянув на меня, - непоправимое случилось со мной много лет назад, и с тех пор жизнь моя была страшной. Но ты ведь не оставишь меня одного, а?

- Конечно, нет, - рассмеялся я и принялся смахивать с одеяла битое

стекло.

- Не знаю, что я с собой сделаю, если ты от меня уйдешь.

И тут впервые я почувствовал в его голосе угрозу или, может, мне это почудилось.

- Я так долго жил совсем один, не думаю, что я снова смогу выдержать одиночество.

- Но сейчас-то ты не один, - сказал я.

Его объятий я не смог бы вынести и поэтому поспешно предложил:

- Может, пойдем проветримся? Вырвемся из этой комнаты хоть на минуту!

Я ухмыльнулся и грубовато потрепал его по плечу. Потом мы крепко обнялись, но я сразу же вырвался.

- Я тебе куплю выпить, - сказал я.

- А домой меня приведешь?

- Приведу обязательно.

- Je t 'aime, tu sais?

- Je ie sais, mon vieux.

Он подошел к раковине, умылся, причесался. Я следил за каждым его движением. Я увидел в зеркале его прекрасное счастливое улыбающееся лицо. И молодое. Я же никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным и старым, как в эту минуту.

- Ничего, все у нас образуется, - воскликнул он, - N' est-ce pas?

- Конечно, - ответил я.

Он отошел от зеркала, лицо его посерьезнело.

- А знаешь, ведь я понятия не имею, сколько буду искать новую работу. А мы почти без денег. У тебя есть что-нибудь? Сегодня из Нью-Йорка ничего не пришло?

- Ничего не пришло, - спокойно сказал я, - но у меня в кармане есть

немного деньжат,- я вывернул карман и положил деньги на стол, - вот около четырех тысяч франков.

- А у меня... - он порылся в карманах и вытряхнул несколько помятых бумажек с мелочью.

Потом пожал плечами и улыбнулся мне - улыбка была на редкость подкупающей, беспомощной и вызывающей ответную улыбку.

- Je m'excuse. Я малость спятил.

Он как-то обмяк, собрал деньги в кучу и положил на стол рядом с моими деньгами. Набралось около девяти тысяч франков, три из них мы отложили на потом.

- Да, не густо, - мрачно заметил он, - но завтра нам будет на что

поесть.

Мне все-таки не хотелось видеть его озабоченным, это было невыносимо.

- Завтра опять напишу отцу, - сказал я, - навру ему с три короба

такого, чтобы поверил, и выжму из него денег.

Я подошел к Джованни, точно меня кто-то подталкивал к нему, положил руки ему на плечи и, заставив себя заглянуть ему в глаза, улыбнулся и в ту же секунду почувствовал, что Иуда и Спаситель нерасторжимо соединились во мне.

- Не бойся, не надо волноваться.

И, стоя рядом с ним, я чувствовал неистребимое желание оградить его от надвигающегося ужаса, и мое уже принятое решение снова выскользнуло из рук. Ни отец, ни Хелла в этот момент не существовали для меня. Единственной реальностью было мое мучительное отчаяние от сознания того, что нет и не будет для меня большей реальности, чем ощущение того, что вся моя жизнь

неотвратимо катится под откос.

Ночь была на исходе, и теперь с каждой убегающей секундой сердце все сильнее обливается кровью и щемит, и я понимаю, что чем бы себя ни занял в этом доме, мне не избавиться от боли, такой же неумолимой и острой, как огромный нож, с которым Джованни встретится на рассвете. Мои палачи рядом со мной - вместе со мной слоняются по комнатам, стирают, упаковывают чемоданы, прихлебывают виски из бутылки. Они везде, куда ни глянь. Стены, окна, зеркала, вода, ночная темень - они во всем. Я могу кричать, звать на помощь.

Джованни, лежа на тюремном полу, тоже может кричать, но никто ни его, ни меня не услышит. Я могу оправдаться. Джованни тоже пытался оправдаться. Я могу просить о прощении, если бы только точно определить, в чем мое преступление, если бы на свете был кто-нибудь или что-нибудь, кому дано право прощать.

Нет. Если бы я вправду чувствовал себя виноватым, это помогло бы. Но ощущение полной непричастности, в сущности, и означает полную невиновность.

Неважно, как это прозвучит, но мне нужно чистосердечно признаться я любил Джованни и не думаю, что сумею еще кого-нибудь так полюбить. И эта мысль послужила бы мне великим утешением, если бы я также не знал и того, что как только упадет нож гильотины, никаких утешений Джованни уже не понадобится.

Я хожу из угла в угол по комнатам и думаю о тюрьме. Помню давно, еще до встречи с Джованни, на вечеринке у Жака я встретился с человеком, который половину своей жизни просидел в тюрьме и теперь праздновал свое освобождение. Потом он написал об этом книгу, которая сильно не понравилась тюремному начальству, но получила литературную премию. Жизнь этого человека была кончена. Он взахлеб рассказывал о том, что стоит тебе попасть в тюрьму,

как ты практически уже мертв, и смертный приговор - это единственный акт милосердия, который суд может совершить. Помнится, тогда я думал, что, в сущности, он только и делал, что кочевал по тюрьмам, и они заменили ему реальный мир - больше ни о чем он не мог говорить. Все его движения, даже когда прикуривал, были вороваты, и если он пристально на тебя смотрел, чувствовалось, что перед его глазами вырастает тюремная стена. Казалось, если его разрезать, окажется, что внутри он весь пористый, как гриб.

Он нам подробно, с запалом и даже с ностальгией описывал эти окна в решетках, двери в решетках, а в них - глазки для подсматривания, конвоиров, под лампочками в конце длинных коридоров. В тюрьме три этажа. Все здесь темное и холодное, лишь узкие полоски света, там где стоят конвоиры, прорезают темноту. Здесь даже стены помнят о том, как кулаки заключенных

барабанят по металлической обшивке, и этот глухой грохот может возникнуть с минуты на минуту, и каждую минуту здесь можно сойти с ума. Конвоиры ходят, ругаясь себе под нос, меряют шагами коридоры, топают по лестницам вверх и вниз. Они все в черном, с винтовками, вечно всего боятся и вряд ли способны проявить доброту. А на первом этаже, в самом оживленном месте тюрьмы,

огромном и холодном, ни днем, ни ночью не прекращается возня: снуют заключенные "на хорошем счету", катят огромные бочки, улещивают конвоиров, чтобы те смотрели сквозь пальцы, как они обмениваются сигаретами, спиртным и спят друг с другом.

Ночная темнота окутывает тюрьму, отовсюду ползут шепотки, и каждый, непонятно откуда, знает, что ранним утром смерть войдет на тюремный двор.

Рано-рано утром, еще заключенные "на хорошем счету" не успеют прокатить по коридорам громадные бочки баланды, как трое в черном бесшумно пройдут по коридору, и один из них повернет ключ в дверях камеры. Они кого-то схватят, выволокут в коридор, сначала потащат к священнику, а потом к двери, которая откроется только перед этим несчастным, и он, наверное, еще сможет бросить

взгляд на утреннее небо, пока его не швырнут ничком на дощатый настил и нож не упадет ему на шею.

Интересно, какая у Джованни камера, больше нашей комнатенки или меньше?

Там, конечно, холоднее. Интересно, один он или с ним еще кто-то, может быть, двое или трое. Может, он играет в карты, курит, разговаривает или пишет письмо - только кому же писать? - или просто слоняется из угла в угол.

Интересно, знает ли он, что это утро будет последним в его жизни? (Он же заключенный, ясно, не знает, знает один адвокат, а он сообщает об этом родственникам или друзьям, а заключенному не говорят ничего). А вдруг ему все безразлично? Но знает он или нет, волнуется или ему наплевать, он, конечно, боится. Есть с ним кто-нибудь или нет, он, конечно, чувствует себя одиноко. Я пытаюсь представить себе, как он стоит спиной ко мне у окошка камеры. Оттуда он, наверное, видит противоположное крыло тюрьмы, и, может,

если немного приподнимется, сможет заглянуть за высокую стену, а там - клочок темной улицы. Очевидно, его обстригли, а может, нет - лучше бы обстригли. А вдруг обрили наголо? И тысячи мельчайших деталей, интимных и известных мне одному, теснятся в моем мозгу. А что, если ему вдруг приспичит в уборную, смог ли он сегодня поесть, вспотел он или нет? А, может, в тюрьме с ним кто-нибудь переспал. При одной только мысли об этом меня бросает то в жар, то в холод, как умирающего в пустыне, и все же хочется верить, что нынешней ночью Джованни заснул в чьих-то объятьях. Мне хотелось бы, чтобы

кто-нибудь был сейчас и рядом со мной. Кем бы он ни был, я готов любить его всю ночь, так же как я любил Джованни.

Когда он потерял работу, мы все время были в подвешенном состоянии, как альпинисты, обреченные висеть на веревке над пропастью, которая уже угрожающе трещит. Отцу я не написал - тянул день за днем. Не хватало решимости. Теперь я почти был готов соврать, я знал, что эта ложь сработает, только не был уверен, что это на самом деле будет ложь. Целыми днями мы торчали с ним в этой комнате, и Джованни принялся что-то мастерить. У него

появилась бредовая идея, он решил, что неплохо бы соорудить в стене книжный шкаф, а для этого стал долбить стену, добрался до кирпичей и принялся их выколупывать. Это была тяжелая работа, а вдобавок бессмысленная, но у меня не хватало сил и смелости помешать ему. Ведь он делал это для меня, чтобы еще раз доказать, как он меня любит. Он хотел, чтобы я навсегда остался в этой комнате. А, может быть, Джованни изо всех сил пытался раздвинуть эти давящие на нас со всех сторон стены, хотя разрушить их ему все равно бы не удалось.

Сейчас, конечно, те дни кажутся мне прекрасными, хотя на самом деле они были пыткой для нас обоих. Я понимал, что Джованни увлекает меня за собой в бездну. Работы он найти не мог, да и, по правде сказать, не искал - не хватало душевных сил. Он был совершенно разбит, выпотрошен, он избегал чужих взглядов, они разъедали душу, как соль открытую рану. Он не мог и часа

пробыть один без меня. На этой зеленой, холодной, забытой Богом земле я был единственным человеком, который заботился о нем, понимал его язык и его молчание, знал его руки и не прятал за пазухой нож.

Бремя его спасения было возложено на мои плечи, и я изнемогал под этой тяжестью.

А деньги, меж тем, таяли, хотя вроде бы мы и тратили немного. Каждый раз утром Джованни спрашивал меня, стараясь подавить сильную озабоченность в голосе:

- Ты зайдешь сегодня в американское агентство?

- Конечно, зайду, - отвечал я.

- Думаешь, сегодня придут деньги?

- Кто его знает.

- И что только они делают с твоими деньгами в Нью-Йорке?

В агентство я не пошел, а отправился к Жаку и занял у него еще десять тысяч франков. Я сказал ему, что мы с Джованни испытываем материальные затруднения, но скоро из них выкарабкаемся.

- Очень мило с его стороны, - сказал Джованни. - Иногда он бывает милым и добрым.

Мы сидели в открытом кафе неподалеку от Одеона. Я смотрел на Джованни и думал, что было бы хорошо, если бы я мог сбыть Джованни Жаку.

- Ты о чем думаешь? - спросил он.

На секунду мне стало страшно, а потом стыдно.

- Думаю, хорошо бы смотаться из Парижа.

- И куда бы ты хотел податься?

- Сам не знаю. Куда-нибудь. Тошнит от этого города, - сказал я вдруг с такой злобой, что мы оба удивились, - я устал от этой свалки старых камней, устал от чертовых самодовольных французов. Все, к чему ты здесь прикасаешься, разваливается у тебя в руках, превращаясь в пыль.

- Да, - серьезно сказал Джованни, - это точно.

Он пристально наблюдал за мной. Я силился смотреть ему в глаза и улыбался.

- А тебе хотелось бы смотаться отсюда, хоть ненадолго? - спросил я.

- Ай, - воскликнул он, подняв руки с покорным и насмешливым видом, словно защищался от моих слов ладонями.

- Я хочу туда, куда ты. А к Парижу я не очень привязан, не в пример тебе. Он мне никогда особенно не нравился.

- Может, - начал я, сам еще не зная, что предложить, - нам поехать в деревню или в Испанию?

- Ага, - укоризненно протянул он, - соскучился по своей возлюбленной?

Я почувствовал себя виноватым, разозлился, раздираемый любовью к нему и угрызениями совести. Хотелось дать ему в зубы и в то же время обнять его и утешить.

- Особого смысла ехать в Испанию нет, - вяло отозвался я, - разве что

посмотреть на нее, вот и все. А жизнь в Париже нам не по карману.

- Ладно, - добродушно сказал он, - поедем в Испанию. Может, она

напомнит мне мою Италию.

- А почему бы нам не отправиться в Италию, а тебе не заглянуть домой?

- Не думаю, что у меня есть там дом, - улыбнулся Джованни, - нет, в

Италию меня не тянет. Тебе же не хочется в Штаты?

- Нет, я поеду в Штаты, - скороговоркой выпалил я, и Джованни строго посмотрел на меня, - даже думаю обязательно поехать туда в самое ближайшее время.

- В самое ближайшее время, - повторил он, - беда тоже придет в самое ближайшее время.

- Почему беда?

Он улыбнулся.

- Почему? Вот приедешь домой и увидишь, что прежнего дома нет и в помине. Тогда твоей тоске не будет конца. А пока ты в Париже, ты можешь все время думать: "Когда-нибудь я вернусь домой".

Он поиграл моим большим пальцем и усмехнулся: "N'est-cepas?"

- Потрясающая логика! - сказал я, - выходит, по-твоему, меня тянет

домой, только пока я отсиживаюсь тут?

- Конечно, разве нет? - засмеялся он, - человек не дорожит своим домом, пока живет в нем, а когда уезжает, его все время тянет туда, но пути назад нет.

- По-моему, - сказал я, - эту старую песню мы уже слыхали.

- Что поделаешь!- сказал Джованни, -ты наверняка еще не раз ее

услышишь. Знаешь, она из тех песен, которую тебе обязательно когда-нибудь споют.

Мы поднялись и направились к выходу.

- А что, если я заткну уши? -спросил я. Он промолчал.

- Ты мне напоминаешь чудака, который предпочел сесть в тюрьму, потому что боялся угодить под колеса автомобиля.

- Да? - резко спросил я, - по-моему, этот чудак больше смахивает на тебя.

- Что ты Имеешь в виду?

- Твою комнату, твою омерзительную комнату, в которой ты заживо себя замуровал.

- Замуровал? Прости меня, но Париж - не Нью-Йорк и дворцов для таких, как я, тут нет. Или ты полагаешь, что мне нужно жить в Версале?

- Но есть же... есть же на свете другие комнаты? - сказал я.

- Ca ne manque pas, les chambres. Комнат всюду хватает: больших и маленьких, круглых и квадратных, мансард и в бельэтаже - любые, на выбор. В какой же комнате, по-твоему, должен жить Джованни? А знаешь ты, сколько я намучился, прежде чем нашел эту комнату? И потом, с каких это пор ты, - он остановился и ткнул меня пальцем в грудь, - терпеть не можешь эту комнату?

Со вчерашнего дня, или она тебе всегда была противна? Dis-moi.

- Не то, что я ее терпеть не могу, - пробормотал я, глядя ему в глаза, - и вообще я не хотел оскорбить тебя в твоих лучших чувствах.

Его руки безжизненно повисли. Глаза расширились, и он захохотал.

- Оскорбить меня в лучших чувствах! Ты уже говоришь со мной, как с чужим, с истинно американской учтивостью.

- Я просто хотел сказать, дружочек, что нам пора переехать.

- Пожалуйста, хоть завтра. Переберемся в гостиницу. Куда угодно. Le Crillon peut-etre?

Я молча вздохнул, и мы пошли дальше.

- Я знаю, - взорвался он, - знаю, к чему ты клонишь. Хочешь уехать из Парижа, уехать из этой комнаты. Ах, какой ты недобрый человек! Comme tu es mйchant!

- Ты меня не так понял, - сказал я, - совсем не так!

- J'espere bien, - мрачно ухмыльнулся он.

Потом, когда мы пришли домой и принялись укладывать в мешок вынутые из стены кирпичи, Джованни спросил меня:

- А от этой своей Хеллы ты давно ничего не получал?

- Почему давно? - сказал я, не смея поднять на него глаза, - думаю, не

сегодня - завтра она вернется в Париж.