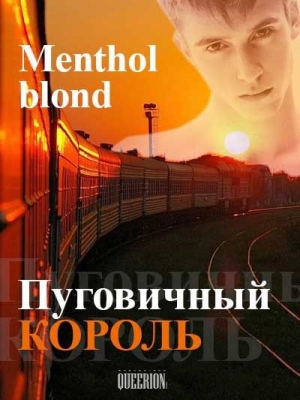

Menthol_blond

Пуговичный король

Аннотация

Случайная встреча в купе поезда. Ассоциации, фантазии, смутная надежда на что-то...

1.

Запах вокзальной гари — праздничный до ненормальности — чувствуется всегда. Особенно сильно, конечно, на самой платформе, когда вагоны справа, вагоны слева и слишком рыжий асфальт подмазан фонарями того же окраса.Отъезжающие и провожающие начинают торопиться и ускоряться, завидев издали номерной знак первого, к краю платформы пришвартованного вагона. Слишком судорожное похлопывание по плечу — как торопливый зевок хозяина, захлопнувшего дверь за гостями, теми, что маялись в кухне весь рассвет, дожидаясь открытия метро. И тут та же суета, хотя торопиться незачем — состав только подан, проводница чуть напряжена и улыбчива, как учительница младших классов в первый день после каникул. Да и на метро не сошлешься — одиннадцатый час, на эскалаторах толпа. Разве что провожающий живет где-то в излучине Подмосковья и сам зависит от вечно капризного расписания дрожащих электричек — обиталища торговцев с их поющими куклами и бесконечными корейскими пластырями. На этом перроне электронные игрушки тоже продают, но толпа чемоданная обходит поющих кукол и ползающих десантников как чумных — покупатель не того полета, да и вряд ли торговый ассортимент Ленинградского вокзала сильно отличается от такого же на Московском. Хотя сами вокзалы различны до безумия, не смотря на кажущееся внешнее сходство. Так две сестры, соединенные некогда внешне-родственными связями, будут отличаться друг от друга за общесемейным столом, после того, как обе сменят фамилию на мужнину, обзаведутся своим бытом, своим укладом и своими тайнами, которые лучше не выпускать наружу.

И когда вся поездка только впереди — не домой возвращаешься, с обмелевшими карманами и нужным-ненужнымгрузом в сумке, а только обживаешь статус бесприютного пассажира — то предотъездная дрожь все больше напоминает позабытую школьную первосентябрьскую. Особенно, когда вагон найден, но в него еще не пускают, а бежать уже никуда не нужно. Кончилось самое первое удовольствие-страх, боязнь не найти свой вагон или опоздать на поезд. Этот этапквеста успешно пройден. Остается поставить сумку между ног и сладко потянуться. Выкурить последнюю московскую сигарету. А во внешнем нижнем левом кармане банка пива — чуть согревшаяся, взболтанная, такая и пеной может брызнуть, так что лучше повернуться, спиной к толпе, лицом к вагону. А потом с этим пивом и сигаретой — как лубочный курсант в телевизионной увольнительной — стоишь и считываешь публику. Пытаешься угадать попутчиков или, скорее, счастливо избежать неприятных персонажей, которых судьба иногда закидывает именно в твое купе, по всем законам подлости и книжных стечений обстоятельств. Но до обстоятельств еще далеко — а поэтому сигарету в зубы, теплую муть в горло, взгляд в толпу. Тут-то она, предшкольнаясуета и открывается, сколько бы не было лет тем статистам, что в ней участвуют. И фотовспышки щелкают, хоть и не "Смена" это уже, а камеры в мобильниках и мелкие цифровики, и букетная зелень задорно хрустит, хоть и прихваченная октябрьским морозцем... И кто-то обязательно повизгивает от радости и бежит отпресловутой "головы состава" — не боясь опоздать на поезд, но стараясь как можно скорее примкнуть к своим, курящим-пьющим у горки спортивных сумок, сваленных, как рюкзаки в школьном дворе.

Самый привычный, десятки раз изъезженный вдоль зеленого забора маршрут — от Москвы до Спб и обратно, уже больше похож на затяжную поездку в метро от "Комсомольской" до "Восстания" без пересадок и остановок. И все равно этот путь окрашен праздничным тоном. Из-за случайного, подросткового возгласа "а я первый раз в жизни туда еду" — и даже позавидовать невозможно обладателю выкрика. Из-за рыжих билетов в паспорте, которые окрашиваются благостным оранжевым светом бодрых фонарей. А еще из-за вечного запаха поездной гари — чем холоднее воздух, тем он сильнее, но и сейчас, в октябре, тоже ничего. Именно этим копченым запахом не то надежд, не то прощаний, не то еще какой-то романтической фигни, будет пахнуть все путешествие. Именно так пахнет твой временный бесприютный дом с жестяным номером на крайнем окошке.

Купе как купе. Еще темное — с четырьмя сложенными крыльями сидений, ромбиком мохнатой скатерки, полиэтиленовыми конвертами белья и невкусным набором глянцево-деловых изданий. Если поезд фирменный, то свет из суетного коридора преломится в четырех пластиковых аквариумах с сухим пайком и в батарее спасательных бутылок утренней воды. Если нет — то твое пиво уютно впишется в клетки косой скатерти, будущего коммунального стола.

Куртку на вешалку, вешалка скользкая. Сумку в дно сиденья, только вот пиво наружу. А вот потом можно и полкой клацнуть. У тебя сегодня временно-нижняя: ибо раз на раз не приходится, но пассажирка с верхней чаще всего просит поменяться. Потому и деловой набор отъезжающего — книжка, пиво, мобильник, сигареты — сразу выставляется на стол, чтобы его с собой потом с места на место не перекладывать.

И снова этап квеста пройден — место обжито, соседей еще нет. Можно поглядывать на экран мобильника — "ну скоро тронемся-то, а". Под дохлым верхним светом читать неуютно, а лампы в изголовье еще беспомощны. И шелестишь потихоньку деньгами и билетом, прикидываешь следующий этап путешествия: он от соседей мало зависит, разве что они с ребенком поедут. Тогда точно в вагон-ресторан, тем более, что там как раз курить хорошо и уютно. А если нет — то книжка-пиво-сигареты-мобильник, а после Твери лечь спать, предварительно перетерев с соседом про зимнюю резину и про — "да так, по делам".

Хотя дел-то особых нету, просто выходные свободные, из тех, что в чужом городе проходят не так бездарно, как у себя. Главное — никому особо про отъезд-приезд не говорить, чтобы никаких посылок, передаваемых у черта на рогах, первый вагон из центра, на выходе с эскалатора, на мне голубая куртка... Просто два дня без обязательств, с ночевкой у тех знакомых, что не будут задавать лишних вопросов и навешивать особых поручений. С ними хорошо и спокойно, вы встретитесь днем, вы побродите-посидите-выпьете, поймаете такси в их блочный кораблик у черта на рогах, с обязательным визитом в круглосуточный по дороге. И потом продолжите на кухне, той, что по размерам не намного больше нынешнего купе. И именно там, в сигаретно-кухонном кумарестанет, наконец, понятно, зачем ты вообще приезжал. Но это потом. А пока — полутемный квадратик с четырьмя полками и голос из-за непрочной стенки — "Да, уже в поезде. Нет, еще не тронулись".

Соседкой сверху оказывается мамзель в летах, с аэропортовским чемоданом и высоким пакетом невнятного содержания. Там и какие-то невместившиеся шмотки могут быть, и выпивка-закуска, аллах ее знает. Сидит на краешке покаеще твоего сиденья, смутно поглядывает на вас — в журнал — в коридор. Видимо, пытается оценить, у кого шансов сменяться больше — у тебя или у второго нижнего, он даже постарше, ему за сорок. У него билет в паспорте, и пиво на столе, и морось дождевая на добротной куртке и усталый-но-довольный вид. Съездил человек по делам, теперь домой, обратно, в Петербург. Можно ничего не спрашивать, просто питерская речь говорит сама за себя — это их "а" лингафонное, приглушенное, которое нереально подделать, и твердое "ч" в слове "конечно", которое колется практически, жесткое оно... Вроде бы бредятина — буквы на вкус, цвет и мягкость проверять, а если бы вдруг кого-то спросил, то, наверное, выяснилось, что у многих алфавит и все буквы разноцветные, как на детской магнитной азбуке, только вот не пластмассовые-пронзительные, а помягче, как бархатная бумага.

— Провожающих нет в купе? — проводница, синяя униформа, немного недовольный голос. Значит, скоро тронемся, потом билеты проверят, а там и туалет откроют, хорошо бы побыстрее, конечно.

И ясно, что нет провожающих, но и четвертого нет, значит, посвободнее будет ехать. Только вот непонятно, кому все-таки придется уступать нижнюю полку, тебе или соседу. Вы с ним по этому поводу уже переглянулись понимающе. А может и не придется, а может...

— Да, лап, уже тронулись, все нормально, успела, — это у соседки мобильник проклюнулся.

А второй нижний тебя опережает, ухватив свои сигареты со стола — сейчас он покурить выйдет, и вернется к билетной проверке, когда дамочка шустро сменяет тебя наверх, а сама начнет стелиться внизу. И ты тоже хватаешься за сигареты, почти понимающе на него смотришь, но не хватало только подмигнуть, не дай Бог. Вдруг не то поймет, оно тебе надо?

Но выйти вы не успеваете, потому как приходится отступать и пятиться, спиной назад, почти в придвигающуюся к окну дамочку.

И чужой голос: "А седьмое, это наверху? у меня седьмое..." перекрывается твоим не-ответом, обращенным к живой помехе, к теперь уже точно единственной женщине в купе:

— Вам уступить нижнюю полку?

И она соглашается, кивает, радостно улыбается, благодарит, изумляясь мелкому бытовому чуду. Но никакого чуда нет. Точнее есть, но не для нее, для тебя. Потому как ты очень хорошо рассмотрел того, кто вошел. Ваш четвертый. Твой. Тот самый цвет, тот самый размер, заверните в казенное поездное одеяло.

Твой не проеханный до конца квест превращается в супер-игру.

2.

У сигареты нет вкуса и запаха. Форма и цвет еще остались — бело-рыжий огрызок, бумажный цилиндрик, одиннадцатый палец. Тамбур с заледенелыми стеклами — так водка леденеет в морозилке. И суета вокруг — из умиротвторенно-праздничной стала обжигающей, лишней, абсолютно мешающей всему, что будет дальше.

Это выпадание из ритма. Когда работа в Новый год, дежурство на Восьмое марта или дурная новость, ненароком пришедшаяся на твой день рождения. Когда настрой внешнего мира и напряг у тебя внутри не совпадают ни по каким параметрам. Их невозможно соотнести. Жизнь за скобками. Внутренняя изоляция, эмиграция, эвакуация, как хотите — так и называйте. Все сигнальные системы воют, а шлюзы намертво задраиваются. Всем в бомбоубежище. На нас надвигается шторм, у нас сносит крышу.

Из тамбура в туалет, из туалета в коридор, нервные шаги по полотняной дорожке, грязной, как затоптанный бинт. Купе. Твой четвертый.

Он пока еще сидит внизу. Ботинки не расшнурованы, да и глупо пока шнуровать ботинки — наверняка ведь еще куда-то да пойдет, хоть в туалет, хоть покурить, если он курящий. Тебе достанется пяток его лишних движений. Быть может — полоска кожи — от края джинсов до... сколько судьбе будет угодно, пяти сантиметров вполне достаточно. Ленивый изгиб плеча тоже будет твоим. Подбритый затылок. Если сильно повезет — то пара теплых движений — коридор такой узкий, не разминуться, только придвинуться и задеть. Случайно-случайно-случайно-случай...

— Чай, кофе кто желает?

Билеты уже проверили, твой, располовиненный, инвалидный — сияет белой изнанкой на краю стола. Убираешь не глядя.

Соседка — теперь уже нижняя — жаждет кофе, питерский возвращенец — пива. Четвертый — мой четвертый, сколько же тебе лет, о Боже, на бедного студента не похож, тебе за двадцать — пожимает плечами. Тоже пива. Ну и мне за компанию, хотя две банки едут в сумке, под нижней полкой и тушкой очкастой дамы.

За пивом не надо топать в вагон-ресторан... А жаль. Какая жалость... Какая чертова сладость, шагать цепочкой, по грохочущей железной змее, затылок в затылок, губами в затылок — так не получится, но хоть что-то, хоть лишние движения и иллюзия близости. И судорожное желание заплатить за его пиво. Тоже нельзя, смертельно опасно. Превышение должностных полномочий, да? Не поймет.

Если бы он был бедным студентом, это ничего бы не значило. Только халявная выпивка в поезде. Мы бы поперлись в этот чертов ресторан, и третий отстал бы по дороге или загляделся бы на иллюзорно-томную путешественницу с сигаретой и плеером. А мы бы шли просто вдвоем. И оказались бы вдвоем, разделенные условностями пластикового стола.Невзрачный разговор за жестяной квадратной пепельницей, на экране вечного телевизора крутят сериал про псевдо-солдатскую жизнь, в сетчатых занавесках — привет спортзалу с волейбольной сеткой, такое же, только бордовые, — мелькают промзоны, трубы, красные огоньки и закрытые переезды. И он — с попыткой перекричать грохот и музыку, с пивной пеной где-нибудь на щеке — такое ведь тоже бывает, да? Сперва беседа, а потом — все еще топчусь в коридоре, врастаю в полотняную дорожку и позволяю себе лишнего — потом поцелуи в ледяном тамбуре. Наверное... Или что-то иное, не обозначенное ни на одной схеме привычных, добротных, правильных отношений...

Пиво нам приносят в сетчатой корзиночке, типа той, что бывает в супермаркетах. Двойная цена, ледяные бока. Только что из холодильника в пресловутом ресторане.

Так и рассаживаемся — томная дама с кофиему моего бедра и двое напротив. Возвращенец у окошка, Четвертый — мой мальчик, понятия не имеющий о том, что он — мой мальчик, ближе к дверям. Мы с ним друг напротив друга.

Смотрю не на него. Но все равно на него получается. Нейтрально, невинно, безнадежно, затравлено слегка... как всегда.

— А какая погода на завтра, никто не слышал? — возвращенец выныривает из вороха общественно-политического сумбура в журнале.

Он, мой четвертый, пожимает плечами. Какая ему погода, зачем она ему сдалась.

— Заморозки, говорят, — кофейная соседка шебуршит своим пакетом. Помесь продуктовой сумки с косметичкой, как и предполагалась...

Погода. Температура кипения, цветения, зависания. Плюс много... Как в существующей на изнанке глобуса Калифорнии, стране чудес, где разрешены однополые браки... Впрочем, у каждого своя Калифорния. Стоит только себе это разрешить.

Так что там с погодой? Холодное пиво. Пены нет.

Мы едем дальше — лязг и дребезг, мягкое покачивание... Романтика дальних странствий, обыденный путь. Спать никому не хочется. Бурдюк, набитый политико-экономической требухой, время от времени выдвигается то курить, то в туалет, касаясь случайно, по полному праву, то плеча, то ноги моего Четвертого. А он листает что-то рассыпчатое, с желтоватыми страницами, вынутое в последний момент с полки и кинутое в рюкзак... И я не знаю, чего хочу больше — сидеть вот так вот, друг напротив друга, или забраться наверх, включить свет и смотреть на него, находящегося рядом. Совсем рядом. Потому как ширина двух полок и расстояние между ними — это ширина большой кровати. Спальни на двоих. Того, что невозможно себе позволить... Только во снах или вот так - -при взгляде на постороннего, чужого, совершенно нейтрального пассажира, понятия не имеющего, что я уже полчаса трахаю его глазами во всех немыслимых, противоестественных позах.

Сна не будет. Ничего не будет. Только долгое восьмичасовое молчание. Поезд-поезд-поезд-поезд-поезд... до тошноты равномерное покачивание. Оно было бы таким правильным, если бы он — у меня на коленях. Спиной к моему плечу. Затылком к моим губам. Пальцами у меня под свитером.

Внизу темнота. У нас, наверху — огоньки ламп да дребезжащая музыка из его плеера. Так и будет гундосить всю ночь. Невыносимый звук, сладкий и безнадежный. В соседнем купе не то дорожные анекдоты, не то хорошая компания... Не важно, не нужно... быть может — там нам с ним было бы удобнее...

Тени по стенам, фонари по зеркалу. Стоим в Твери? Или просто стоим?

Он поправляет мягкий диск наушника, перелистывает страницу и тянется вниз, свободной рукой — за пивной банкой. Съехавшая ткань, полумрак, гладкая кожа с пятном лампы, прогиб позвоночника, проступившие ребра — это он уже втянулся обратно, утрамбовал книгой подушку.

— Вроде стоим...

Непрочное одеяло хранит все изгибы. Извернуться, отвернуться, скрутиться в бараний рог, выгнуться так, чтобы он — Четвертый — не увидел ничего лишнего, а я бы видел его. Не лицо, зачем мне оно, хотя черты правильные, хорошие, незаметные, таких двенадцать на дюжину... Фотография, девять на двенадцать. В мобильнике нет камеры, да если бы и была, так что с ней делать? Это не передать ни одним снимком, хотя сквозь непрочный экран компьютера, на фотографиях, отслюнявленных влажной рукой похотливого, сочащегося...Черта с два владельца сайта, скорее — равнодушного фотографа, который умеет выставлять таких мальчиков, выстраивать им свет, руки и ноги, раздвигать пространство и ягодичные складки... на снимках — тех, что с пленкой непрочной одежды, это все можно уловить. Слегка, чуть-чуть. Эту вот истому, гибкость, гладкость, податливость, заманчивость. Электронная кость и плоть, олицетворяется в ни в чем не повинном теле случайного соседа по купе, мальчика, которому чуть за двадцать и который явно не понимает, что происходит в метре от него, под убогим тканевым прикрытием.

Он не осознает своей ценности, притягательности и недоступности. Четвертый из нашего купе, банка пива на столике, разухабистая музыка в ушах, ни намека на обручальное кольцо, но на серьгу или другое кольцо тоже нет намека. Слишком короткие ногти, слишком небрежные следы несегодняшнего бритья, слишком неухоженный для чего-то такого... Гетеро. Такое ж усредненное гетеро, коим по паспорту и внешней жизни являюсь я. И да, наверное, он знает и про интернет, и про порнографию... Но если и откроет что — так первый же бабский снимок, с развесистыми грудями и узкой полоской непристойно-розовых трусиков. Большего ему и не надо — баночное пиво, чепуха в книжке, зуд в плеере, выходные в Питере. Да мельхиорово-мелированнаякрасотка на узкой псевдо-девичьей кровати... Совсем как то, что было, есть и будет у меня. Другого я себе не позволю.

Я его не трогаю. Я просто гашу лампу, устраиваюсь поудобнее.... На самом-то деле неудобно, шея скоро затечет, но скоро - это когда еще будет.

— Вам свет не помешает? — он опять шуршит страницей, она почти прозрачна, а его пальцы отливают розовым.

— Нет, не помешает.

Нет, конечно... Я представляю себе эту же фразу, окрашенную другими тонами. Представляю себе его же — благословенна купейная духота, он таки сдернул с себя свитер, запихнул куда-то под подушку и снова тянется за пивом. Те же движения, губы и банка, поцелуй рот в рот, но без помадной примеси и испуганного выдоха, который заканчивается хихиканьем-мурлыканьем. Все другое, да?

Я не закрываю глаза, зачем мне это сдалось. Бежевый пластик стены, невинные разводы. Как на чересчур чистой парте когда-то в школе — той, за которой сидит ни в чем не повинный одноклассник с теми же разрядами-флюидами-электрическими данными. И сидишь, ничего не замечаешь, разве что — прислушиваешься к дыханию. На большее рассчитывать нельзя.

Так и тут — тот же пластик и то же дыхание. И пальцами под одеяло. Касаться себя — поверх одежды, пристраивая движения к вагонному потряхиванию, изнывая от доступности недоступного... От дремы.

Да, свет не помешает. Реальный Четвертый — в метре от моей якобы равнодушной спины — шуршит книжкой, хмыкает и задумчиво скребет подбородок. Тот, другой, из привычного сна — а сны такие, на самом-то деле, не столько многоночны, сколько многолетни, и главный герой в них, мой партнер, лишь изредка меняет рост и оттенок кожи — тоже скребет подбородок и интересуется, не помешает ли мне свет. Нет, не помешает...

Это тоже квест. Многоуровневый, разветвленный... В одних случаях дело заканчивается лишь прикосновениями — не всегда взаимными даже, практически непорочными, воспетыми романтическим бредом магнитофонов и телевизоров. Цензурный вариант, то, что еще могут иногда показать в кино...

Бывает и другое — лишенное комплексов и возрастного ценза, запретов на тишину и страх. Когда можно все. И ты даже не всегда знаешь, как именно делать те или иные вещи. Но во сне нормально. Получается. Все получается. И руки опытные, тело ласковое, и партнер, совсем как тот, что на соседней полке, только ненастоящий, знает, что тебе нужно, и ненавязчиво подсказывает.

И потом, на излете, когда пальцы липки не по первому разу, думаешь, что на самом-то деле, можно же и попробовать. В конце-концов, они тоже бывают проститутками, чего тут такого, это жизнь. И вот тогда понимаешь, что оно страшно. Не потому, что не встанет, а потому, что реал соприкоснется вот с этим всем... Тем, что цветет внутри, зреет, распадается, увядает и цветет снова. И такое лучше не показывать. Выпустишь наружу,а оно возьмет и загнется, или же, наоборот, рванет пышным цветом, сметая на своем пути особенности кое-как сложившегося реала.

3.

Поезд снова трогается и укачивает. Мой Четвертый шуршит чем-то, не страницей уже, нет... Пакетиком не то арахиса, не то фисташек, соленое к пиву, ореховая твердь на просоленных губах.

Закрыть глаза, уткнуться лбом в стенку.

Мысленно скрестить наши полки, сплести наши руки.

Придвинуться во сне.

Пристроить ладонь ему между лопаток.

Губами к щеке, пальцами — под резинку трусов.

А что дальше — не то, чтобы не понятно, но... Дальше — только во сне и бывает. Мягко, странно, непривычно, без знакомого податливого хлюпанья и колыхания налитых грудей. Все по другому. Никакого сопротивления, только радостная покорность, соски на плоской груди, чужой член отзывается на знакомые движения. Чужой оргазм как собственный. А собственный не в обрамленную дрожащими пальцами пустоту, а внутрь. Войти и остаться.

Нет никакого навсегда. Поезд движется, полка качается, в соседнее купе заглянула проводница, чтобы кого-то утихомирить; в Бологом будет слышно, как стучит по перрону чья-то сумка-тележка, а громкоговоритель будет отдавать гарью даже в намертво задраенное окно теплого и уже обжитого, помеченного вещами и звуками купе.

И Четвертый, наконец, погасит лампу. Спрыгнет в темноте в колодец пола, найдет ботинки и утопает в туалет. Пиво же... Мне же тоже надо... А шевелиться лень. Сил нет никаких. Только пот по спине, прелая кожа, духота, жар батарейный. И понятно, что с утра отчаянно захочется в душ и в чистое белье, до которых еще весь день впереди, если только не рвануть к знакомым с утра...

А он тем временем вернется обратно на полку, твой мальчик. Будет шуршать ботинками и укладываться спать. Вытянется под простыней. Какое одеяло, жарко же, тем более, что он в одежде.

И ты представишь, как вы просыпаетесь с ним вместе. В этом же поезде, и прошедшая ночь по своей недоступности — не полна утоленного разврата, а наоборот. Так, что хочется как можно быстрее из вагона выбраться — машину поймать и куда-то домой, в дебри питерских блочных застроек, тех же спальных районов. И в машине — диалог ни о чем, да касания — легкие, осторожные, чтобы тормоза не сорвало лишний раз. А потом лифт, и скрежет ключей, он, твой мальчик — черт в темноте не видно, но наверняка рассеянный слегка и ключи достаешь ты.... А потом все-таки дотерпеть невозможно — прямо в коридоре, когда после куртки и ботинок снимаешь сразу и свитер, и трусы, и на кровать — практически опрометью, изголодались оба. "Я тебя в поезде всю ночь хотел", "Я тебя тоже", "А чего не сказал?", "Так неудобно же, люди спят...", "Ну мы бы что-нибудь придумали... в туалет бы пошли, все равно ночью народу мало..." И отвечать уже некогда, потому что он, твой Четвертый, первый и единственный, навсегда и все такое, уже гнется под тобой еще лучше, чем на всех фотографиях и видеороликах, колени раздвигает по полной программе и невесть еще что делает, помогает что ли... и просто в кайф его трогать — не внутри, зачем сразу внутри, снаружи.. губы соленые, сперма тоже... не сахар, в общем... И ничего грязного или постыдного. Оно все — так, как надо и хочется, так, как только и может быть...

А потом, когда уже дышите нервно и вразнобой, и лениво думаете о том, что надо было по дороге хоть пельменей и сигарет купить, ты притягиваешь его к себе. Одним движением, таким простым и невозможным, и начинаешь рассказывать про то, какой он для тебя... что как хорошо, что никто не знает, что он такой вот, уникальный и ценный, как пуговичный король.

Он смеется и не понимает, что это за мулька такая, и ты пытаешься ему объяснить. Тоже тайна. Только детская совсем, не про секс, а про пуговицы.

Это совсем из раннего детства, когда тебе лет пять что ли... И ни про что такое не снится, снятся только добрые сказки и герои мультиков. Так вот, тогда у тебя были игрушки — по нынешним временам советские и убогие, а по тогдашним вполне ничего, — а еще была коробка с пуговицами. Обычная хозяйственная коробка, пластмассовая, мама в ней держала всякую дребедень, всегда боялась, что ты будешь иголками играть, ну так зачем тебе те иголки, у тебя были пуговицы. Зеленые от байкового халата были как солдатики, ты их выстраивал в шеренги на скатерти, серебристые — у брата школьная форма была, их всегда про запас покупали — то ли всадниками, то ли офицерами, уже так не вспомнишь... И генералы были в окантовке — от какого-то маминого платья, и еще, отдельно прозрачная такая пуговица с каким-то камушком внутри, неудобная, граненая, была пуговичным королем, он вроде как парады принимал... Вот так и не вспомнишь, но игра была странная, про такое, если у кого спросить — тоже вряд ли признается, тем более, что тебя ей никто не учил. И ты мог с этими пуговицами каждый вечер сидеть или, наоборот, забывал про них совсем — значит, уже постарше был, явно, потому как сам туда от своей школьной формы какие-то пуговки отсыпал. И, видимо, просто не заметил, как мама забрала однажды эту дымчатую штуку с камушком, твоего пуговичного короля... И вряд ли ты его искал, просто смирился с потерей, как и со многим другим, что потом было в твоей жизни — и школьной, и нынешней, взрослой. Только вот ты к этой коробке с пластиковой дребеденью больше не притрагивался никогда, она как будто перестала быть игрушкой — запонки, катушки ниток, булавки да пуговки, ничего интересного...

И он, конечно, ни черта не поймет, может, попробует сочувственно погладить по голове... Хотя нет, если это сон, то поймет, конечно. И ты ему объяснишь, сонному двойнику твоего спящего Четвертого, что он — как пуговичный король. Для всех — обычный, а для тебя самый главный персонаж, немножко сказочный... Ну, может, слова будут другие, у тебя со словами вообще не всегда хорошо. Только он все равно все поймет, так ведь бывает, просто не в жизни...

И ты проснешься за эту ночь еще раз восемь или пятнадцать, будешь себя уговаривать, что надо все-таки тоже, до сортира, пока проводница всех будить не начала, и успокаивая, что еще не светает. А потом сообразишь, что в Питер едешь, там осенью с рассветами так себе, может быть, уже пора. И тогда лениво завозишься, сразу сигареты со столика возьмешь, в джинсах деньги, чтобы кофе заказать. Впрочем, черт с ним, с кофе, сейчас бы вискаря хорошего. Ну да оно неважно — потому как все, даже первая сигарета, та, что мозги на место ставит — оно все равно как во сне. И захочется, чтобы сейчас был сон, а то, где ты и мальчик с соседней полки вместе в какой-то хате неприбранной — было на самом деле. И кто-то пойдет по коридору, тебя заденет, ты забьешься в теплую неразбериху купе. Наверх, на место. Он еще спит, и все спят, и можно бредить дальше. И видимо, бред будет сильным. Потому что, когда качать перестанет, лицо соседки снизу будет на уровне твоих колен...

— Мы уже приехали, просыпайтесь... И спасибо вам за нижнюю полку.

Ты что-то кивнешь, боясь посмотреть вбок — потому как, дурень, проспал все на свете — как он, твой мальчик, просыпается, потягивается, слезает вниз, шнуруется и медленно собирается. И как уходит потом, со своей книжкой в рюкзаке и музыкой в плеере, обычный мальчик, нетронутый.

И ты поблагодаришь сквозь глухой стон. А дама с чемоданом, на прощание, выходя уже из купе, поинтересуется:

— Что с вами?

— Остеохондроз, спину прихватило... — бормотнешь ты, и дверь закроется. Нижняя постель сложена аккуратно, видимо, бурдюк не торопился никуда, а верхняя разворошена. И ты переберешься туда, совсем с ума сошел, вы уже минут пять как стоите, вагон почти пустой. А ты невесть зачем обшариваешь чертову казенную простыню, уже холодная давно, и не пахнет ничем почти, ни для кого не пахнет, кроме тебя, но не переть же простыню из поезда, в самом-то деле. И ты понятия не имеешь, что ты сейчас хочешь найти, морда горит, руки ледяные. И, наконец, пальцы задевают что-то мелкое, неправильное, круглое... И сразу понимаешь, что у тебя утренний стояк, и легкое похмелье и вообще, сейчас пойдешь куда-то выпить сто грамм, а уже потом бродить... И все-таки, жалко, что то, что под подушкой — это случайно завалившаяся фисташка, а совсем не пуговица.

Пальцы тоже ошибаются.

Ты цепляешь этот чертов обмылок ореха в рот, дверь в коридор открывается, и проводница что-то возмущенно и неразборчиво говорит, а тебе не слышно. Потому что мир в эту секунду кажется абсолютно неправильным и до чертиков соленым.

4 комментария