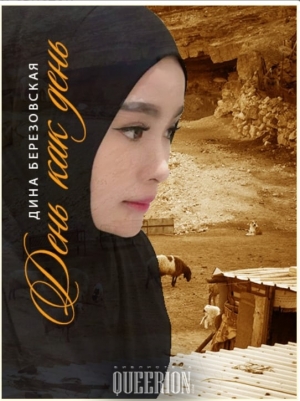

Дина Березовская

День как день

Аннотация

Простая история о том, как однажды переплелись такие разные миры двух парней и их мам.

Простая история о том, как однажды переплелись такие разные миры двух парней и их мам.

Сегодня моё любимое "пешее утро". У меня достаточно времени, чтобы пройтись до работы пешком, через старый город, мимо лавчонок, с грохотом открывающих жалюзи, мимо жёлтых шершавых домов турецкой постройки, сложенных из нетёсаного известняка. У земли камень совсем выкрошился и лежит на тротуаре яичным порошком."Тёплый дом", ночлежка на углу, и вовсе щербатая и пошла трещинами. Её обитатели сидят у входа на разнокалиберных стульях, курят и пьют кофе.

Сегодня моё любимое "пешее утро". У меня достаточно времени, чтобы пройтись до работы пешком, через старый город, мимо лавчонок, с грохотом открывающих жалюзи, мимо жёлтых шершавых домов турецкой постройки, сложенных из нетёсаного известняка. У земли камень совсем выкрошился и лежит на тротуаре яичным порошком."Тёплый дом", ночлежка на углу, и вовсе щербатая и пошла трещинами. Её обитатели сидят у входа на разнокалиберных стульях, курят и пьют кофе.- Хабиби, посиди с нами!

Это Моти. Жители ночлежки меняются, но Моти по-прежнему здесь. Он вроде старшего по общежитию, и эта ушедшая в землю ночлежка – его единственный дом.

- Некогда, Моти, работа!

- Беги, но помни, в третий раз – мороженое!

- Ты бредишь, Моти?

- У нас говорят: если парень и девушка случайно встретились три раза, он должен угостить её мороженым!

- А ты случайно сидишь тут каждый день?

- А ты ходи другой дорогой!

- Моти, у тебя нет мороженого. У тебя даже лишнего стула нет.

- Для тебя всё будет, хабиби.

Это наш ритуал, маленький спектакль, в котором потравленный нищетой и наркотиками Моти – всё ещё ничего себе мужик. Он сидит у входа в свой дом и пьёт кофе. Он флиртует с красавицей с летящими волосами, в раздуваемой ветром юбке. А ночлежка, треснутый стул, бумажный стаканчик и я – это просто реквизит, театральная условность. Я не в обиде, в этой пьеске мне досталась выигрышная роль, и я улыбаюсь.

Моти не протягивает мне руки на прощанье, не ожидая, что я её приму.

***

Месяц назад сын позвонил за полночь и разбудил меня.

Я держала телефон на отлёте. Из трубки оглушительно брякала музыка "мизрахит" - арабско-ивритская попса - и был слышен гул голосов, который Эли пытался перекричать.

Потом я услышала гортанный шёпот, словно ночной дух что-то шептал Эли на ухо, мой слабый арабский спас меня от понимания, что именно.

- Халас (хватит)! - раздражённо ответил Эли кому-то, - Халас! Прекрати! - и в трубку, - мам, погоди минутку, я выйду.

Шум в трубке немного утих.

- Мам, можно я дам твой номер телефона одному парню. У его матери какие-то проблемы с домом, очень надо помочь.

- Что за парень?

- Друг.

- Пусть они с матерью просто придут ко мне на приём.

- Он не сможет с ней прийти.

- Хорошо, пусть сама придёт и скажет, что ты…друг её сына.

- Она ничего о нём не скажет.

Кое-что начало проясняться.

- Ладно, дай ему мой служебный телефон. Как его зовут?

- Мухаммед. Мухаммед эль-Cана.

- Дружба народов, значит…

***

В приёмной наш охранник Нисим развлекает чернявую девчушку лет пяти, хлопая самого себя по бокам ручным металлоискателем. Приборчик и девочка пищат на одной ноте.

Её мама сидит тут же – ноги спрятаны под стулом, руки зажаты между колен. Это она, Нур эль-Cана, мать Мухаммеда.

Нур тоже прошлась пешком сегодня утром по дороге сюда – километра три от деревни-стойбища до трассы, по каменистой грунтовке, через прохладную весеннюю пустыню. Дочурка всё время скакала вокруг неё, убегала вперёд, совсем не просилась на руки.

И Мухаммед, бывало, убегал в пустыню, бродил в одиночестве по вади – высохшим руслам ручьёв, а потом и вовсе стал уезжать на попутках в город, пропадать по нескольку дней. Нур не понимала зачем, не хотела, не должна была понимать.

- Привет, подружки! – говорю я, - Нур, пошли ко мне в кабинет.

Нур вскидывается легко, как маленькая танцовщица. На ней джинсы и толстовка, капюшон надет поверх хиджаба. Из платка глядит молодое подвижное личико, Нур улыбается, крошечные родинки на лбу съезжаются к переносице, курносый носик смешно морщится. Она похожа на хорошенькую египетскую мумию, и глядя на неё, я понимаю, в какую породу пошёл тот красивый смуглый мальчик, который хрипло шептал на ухо моему сыну. Тот, которого нельзя упоминать.

Коридор узковат, и мы идём гуськом: я, а за мной две тонкорукие красотки. От обеих немного пахнет костром.

- Ты принесла документы?

Нур вынимает из кармана куртки свёрнутые бумажки, потрёпанные и пожелтевшие. Бог знает, где они хранились в её временном жилище, том самом, что мы и собираемся спасать. Спасать её единственный дом, которого на самом деле нет.

Сейчас я знаю историю Нур наизусть. Шесть лет назад она и весь её клан жили в большом бедуинском посёлке, нищем и грязном, но там даже была торговая улица, где тоже гремели жалюзи лавчонок, пахло жареным мясом и специями, где бродили без дела местные подростки, и ветер носил между лабазов полиэтиленовые пакеты.

Там был дом свекрови и свёкра, грязновато-белый, на столбах, с плоской крышей, где можно было сидеть в тенёчке под тентом из чёрного джута и пить кофе.

За домом – кривоватая пристройка из голых блоков, там и обитала Нур со всем своим выводком. Тогда детей было трое или четверо.

Муж Нур все дни напролёт проводил у своей старшей жены Шахразад, толстой и горластой тётки, которая меля языком и покрикивая, умело удерживала его возле себя. Но иногда по ночам он возникал в пристройке у Нур, слетал из-под стрехи, как святой дух, обернувшийся голубем, так что дети продолжали рождаться.

Когда их было уже шестеро, на той самой пыльной торговой улице подросток из клана эль-Сана, имени которого уже никто не помнит, пырнул ножом паренька из клана Абу Каф, запустив ржавое зубастое колесо кровной мести.

Люди стали умирать, но шейхи решили, что не бывать "сульхе", примирению, между благородными эль-Сана, потомками настоящих кочевников, и презренными крестьянами "феллахами" Абу Каф, и всему клану пришлось бросить свои дома и переехать.

Им дали землю в пустыне на двух холмах, и там из деревяшек, тряпок и кровельного железа они и построили свои жилища, декорации будущих домов, как бы на время, а на самом деле навсегда.

Беда в том, что землю надо было узаконить, заплатив пошлину, но деньги, вырученные за старые дома, быстро ушли на свадьбы, рамаданы и поминки, улетучились, как песок с пустынным ветром хамсин.

Эль-Сана грозило выселение. Жестяной сарайчик Нур могли разрушить, хотя она и так спала с детьми во дворе на матрасиках, под кособоким навесом, куда ещё проще было залетать её мужу-голубю. Теперь детей стало девять.

***

Я печатаю. Дочурке Нур скучно, она выгибается, ложась плечами к матери на колени, и что-то лепечет по-арабски.

- Она говорит, что ты совсем не смотришь на клавиши, - переводит Нур.

- Ты тоже так научишься, когда вырастешь, - я протягиваю малышке чистый листок из принтера и карандаш - пусть пока порисует. Карандаш берёт Нур, осторожно, кончиками пальцев.

- Я тоже могла учиться, - вдруг говорит она, - меня даже брали в местный колледж на художественный.

Я удивлённо таращусь на карандаш в её руке.

- Я люблю рисовать, особенно карикатуры.

Мне остаётся только потупиться. Нур тоже опускает глаза.

- Поблагодари от меня своего сына, – говорит она своим коленям.

Внезапно меня осеняет:

- Хочешь посмотреть на него? – спрашиваю, поколебавшись минуту, - он как раз выложил фотографии в фейсбук сегодня утром.

Я кладу перед Нур телефон. Эли снял селфи на плоской крыше, на фоне каких-то психоделических полотнищ. А позади попала в кадр ещё одна смуглая фигурка.

- Красивый, - говорю я.

- Красивый, - повторяет Нур одними губами, - только похудел.

Она ещё мгновение смотрит на экран, а потом быстро переворачивает телефон рубашкой вверх. Солнце бликует на его серебристой поверхности.

Сейчас позднее утро. Эли, должно быть, на лекциях. А Мухаммад работает в своей слесарке в яффской промзоне, безобразном скопище ангаров из кровельного железа, небрежно разгороженных.

Они чем-то похожи на его жестяную деревеньку на двух холмах, куда он больше никогда не сможет вернуться.

Два года назад Мухаммаду было семнадцать. В поисках того, что просили его тело и душа, он забирался всё дальше от своих, ставших чужими, пока не очутился в душном и тесном тель-авивском квартале, сплошь покрытом граффити, где обитали беженцы из Африки.

Теперь его единственным домом была большая, темноватая и шумная квартира - вписка “неправильных парней из-за черты".

Это сто лет не знавшее ремонта жилище сразу напомнило Мухаммаду старый дом бабки и деда, с грудой матрасов, сваленных в углу и плоской крышей, затянутой от солнца психоделическими тряпками.

Все его соседи были беглые палестинцы, гонимые тем же голодом души и тела и тем же страхом его обнаружить. И Мухаммад, обладатель настоящего синего удостоверения личности, чувствовал себя среди них наследным принцем, вернувшимся из изгнания, своим на пыльной каменистой грунтовке - общей дороге всех изгоев.

И в клубе, куда его за руку отвёл Салим, самый старший из них, с висячей серьгой в ухе - Мухаммад тоже хотел такую - он говорил парням из северного Тель-Авива, что он палестинский студент, которого преследуют из-за его ориентации. Эти белокожие из Рамат-Авива всё равно не смогли бы отличить палестинца от бедуина, а он всё время умело вворачивал мудрёные словечки, которых от них же и нахватался.

Это казалось ему куда романтичней, чем рассказ о его сородичах, копошащихся, как блохи, на двух раскалённых холмах в их жестяном аду.

***

Я сканирую документы Нур, слегка разгладив их руками. Теперь мои руки тоже немного пахнут дымом. У нас общий запах.

Остаётся только отправить сообщение по электронной почте и ждать.

Нур с дочкой что-то чиркают на листке, соприкасаясь головами. Нур сняла толстовку и осталась в длинной футболке, которая слегка натягивается спереди.

-Нур, ты беременна!?

Она зыркает на меня одним глазом и пожимает одним плечом.

-Ты почему молчала?

-А что?

-А то! Кто же тебя, беременную, выселит, тембелит!?

-Не ругайся! - ворчит Нур.

Я быстро набираю ещё одно сообщение.

Через двадцать минут приходит ответ из земельного управления, самый лучший, на который я и не надеялась. Нур позволено выплачивать пошлину частями, по две тысячи в месяц, это почти всё её пособие, но Нур не одна, с ней прибудут духи пустыни и её клан, и главное - она сохранит свой воображаемый дом.

В дверях Нур оборачивается в последний раз.

- Шукран, спасибо, - произносит она, поглаживая дочурку по волосам. Обе одинаково смотрят на меня исподлобья.

- Аален, не за что. Береги себя и ребёнка.

- Это будет мальчик, - говорит Нур, кладя вторую руку на живот, - Мухаммад.

Остаётся только рисунок на столе. На нём уходит вдаль каменистый просёлок, огибая глухую каменную стену. За ней едва виднеется плоская крыша дома.

Этой стеной Нур надёжно укрыла от всех невзгод тот дом, который она носит в своём сердце. Дороге, крадущей сыновей, туда не проникнуть.

Там дети играют во дворе, проветриваются на верёвках покрывала, и марлевая сетка колышется в окне, а у калитки, вместо того, чтобы лаять, встречает гостей, виляя хвостом, лохматый пёс, очень похожий на охранника Нисима.

***

В сумерках я снова иду пешком. Солнце прячется за створки ворот центральной автостанции, покрывая глянцевые бока автобусов психоделическими разводами.

В одном из автобусов Нур прислонила голову к стеклу. Одной рукой она обнимает дочку, а другой достаёт телефон. “2 тысячи в месяц”, - пишет она короткое сообщение.

В ожидании ответа Нур бездумно глядит за окно, где, неотличимые, сменяют друг друга голые холмы. Только с одного, побрякивая, ползёт пёстрое стадо коз, которых гонит хворостиной голенастая девчонка в платке, словно подросшая дочка Нур или сама Нур, спрятанная внутри хиджаба вечная девочка.

Автобус останавливается на перекрёстке. Отсюда ведёт много дорог, но дорога к стойбищу Нур самая безыскусная.

Телефон тихонько дзинькает - пришёл ответ. Одно слово: “договорились”, и смайлик. Несколько мгновений Нур просто поглаживает большим пальцем улыбающееся личико, а потом тщательно удаляет оба сообщения.

***

По пути я снова миную ночлежку. Моти сидит на прежнем месте, рядом с ним свободный стул.

- Садись, хабиби, - Моти стряхивает пыль с сиденья, - Был долгий день. Ты устала.

И на это раз я сажусь.

Меня ждёт мой дом, полный забот, но с тех пор, как мой мальчик оставил его, он словно медленно превращается в декорацию самого себя.

Моти протягивает мне стаканчик, и я наконец дотрагиваюсь до его руки. Она шершавая и тёплая, стаканчик её согрел.

Вокруг полно бутафории, но Моти самый настоящий и он угощает меня кофе:

-Пей, хабиби. Сегодня редкий вечер - воздух прямо поёт! А какое небо!

Небо над всеми нами действительно чудесное...

12 комментариев