Cyberbond

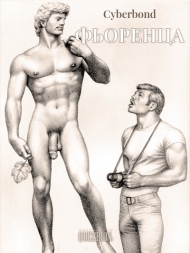

Фьоренца

Аннотация

Автор уверен, что в душе каждого должна храниться шкатулочка с красотой, своя маленькая «Фьоренца». О своей Фьоренце он и размышляет на фоне событий 1991 и 99 гг.

Автор уверен, что в душе каждого должна храниться шкатулочка с красотой, своя маленькая «Фьоренца». О своей Фьоренце он и размышляет на фоне событий 1991 и 99 гг.

«Здесь вы видите полотна Боттичелли, эти похожие на вошек бледные полувзлетающие тела. Маэстозо, виртуозо, обалденца…»

«Здесь вы видите полотна Боттичелли, эти похожие на вошек бледные полувзлетающие тела. Маэстозо, виртуозо, обалденца…»(На ум пришло)

Поезд у меня всегда заканчивается мигренью. Душное купе, жара, жирные вареники с картошкой, которые соседка купила на станции, и теперь, остыв, они издают амбре полупереваренных и извергнутых…

Короче, в Симферополе меня вырвало на подножку троллейбуса, когда я садился в него.

Мне ничего не сказали, что удивительно!

Боль тотчас и отпустила.

Я сел к окну, уже вечер синел, торжественно проносились черные тополя за окном. И тоненький звонкий месяц, похожий на царапинку на эмали (кто-то это уже сказал?), помчался слева от меня, не предвещая удачи.

— Эльдар, — почти вслух произнес я. — Игорь бедный!..

Эльдар был брат моей молодой жены. Он утонул совсем недавно, спустя месяц после нашей свадьбы. Эльдар был из татарской семьи. Почему-то они стеснялись этого (но соблюдали обычаи мусульман) и для других называли его Игорем. Так как я был уже не чужой, то для меня он стал Эльдаром, мы вместе ходили в кино, мы как-то нежно дружили. И он с укоризной посматривал на свою сестру, которая, будто «все зная наперед», нервничала и боялась верить, что жизнь, наконец, изменилась к лучшему, что все теперь у них (у нас всех) пойдет на лад, — и, в общем, она напророчила…

Утешая Нелю после, я все больше немножечко раздражался. Ее мать, женщина скромная, тихая, переносила горе смиренно, и это пробивало до слез. Нелька же бушевала, точно чувствовала уже, что нас, таких разных с ней, это горе разведет совсем.

И развело: в конце августа мне выдали отличнейшую путевку в Крым (я был фаворитом начальства, — и вот итог!).

— Поезжай! Здоровье прежде всего! Конечно! — сказала Неля. И гордо замкнулась.

А я, чувствуя себя крупной сволочью, — я с облегчением укатил.

Последний фильм, который мы смотрели вместе с Эльдаром, был «Челюсти». Жуткая фигня. Хороши там были только две сцены: когда в черноте ночного моря, среди редких бликов, плещется девушка, и потом ужасные ее крики, затихающие. И еще — когда камера быстро движется сквозь дневную толщу воды к мутным ногам купающихся у самого берега, к пляжу, — и эта паника тотчас, следом.

Вот когда понимаешь, что суша — всегда сравнительное спасенье.

И этот тупой неотрывный взгляд на беготню своей пищи.

Роскошно!

А предпоследним фильмом был «Ночной портье». Сейчас же по какому-то сцеплению мыслей в отдыхавшей от боли башке возникли кристально-нежные звуки дуэта Памины и Папагено, затем, краем, — грубая сцена лагерного отсоса в сортире, сползшие на сапоги черные галифе эсэсовца, затем все снова заволокла кристальная масонская эта нежность[1].

Завораживающая.

Сейчас мне почему-то казалось, что Эльдар где-то рядом, просто не виден за черным окном. Но наблюдает — даже без укора, а просто ласково, умно смотрит, как он это умел. В душе у него была покорность судьбе — тихая, детская, не рассуждающая, а все понимающая. Терпеливо внимающая; ждущая… И еще я вспомнил, что в последнюю нашу встречу у него было какое-то мутное лицо, какая-то, что ли, уже тень на нем.

Или это мне задним числом так стало казаться…

Чувства опережают события… Н-да, пойди разбери, кто кого все же опережает…

Неопределенность нашего языка стала занимать меня, и возникли слезы.

Но вот среди тьмы поплыли рыжие и зеленоватые огни Ялты. Нас подбрасывало на разбитом асфальте уездного города. И словно кто-то из темноты все время вытаскивал ящички — крутые мостики над каналами или речкой.

Таинственно так морем, не показывая его, манил…

Потом я снова подумал, какая же я свинья, потом разговорился с местным жителем, у которого было синеватое фосфорическое лицо из-за слабого освещенья издерганного троллейбуса.

Потом я приехал в санаторий, добрался до койки, хлопнулся на нее и уснул сном Одиссея: Итака!

Темный, без видений, сон верблюжьим одеялом поднакрыл меня.

*

А теперь я спрашиваю себя: кому нужна моя толстая добрая жопа? Больше уж никому, наверно. «Но я живу, и на Земле мое…»

Короче, утром меня разбудил гимн и Чайковский. Я забыл вечером вырубить репродуктор! Но это было, как сказка: вместо пошлой бодрой зарядки — волны «Спящей» и «Лебединого».

Когда умер Брежнев, много хорошей музыки передавали по радио, всю неделю. Это был как праздник вечности. Помню его портрет во всех регалиях в вестибюле нашей конторы. Я дежурю, гремит Чайковский, Бетховен. Мне кажется, что портрет написан на закрывшейся двери. И еще я подумал, что при жизни бы он от этого от всего (от этих звуков уж точно!) скучал…

Он был проще, и он, — он ведь добрый же был, говорили мне…

Я спустился в вестибюль. Связь работала. Я позвонил папе в Москву и сказал, что, наверное, или Горбачев умер, или военный переворот. «Не болтай ерунды! — сердито сказал папа. — Горбачев там, у тебя под боком, в Форосе».

Мне тоже показалось, что Горбач так вот просто не окочурится. Все же, наверно, переворот. Я вяло стал думать о сталинизме. Ужасно, в общем-то… Потом позвонил Нельке, и она закричала мне в самое ухо, что у них вот-под-окнами-танки-уже!

— Держитесь, милые! — закричал я в ответ с неподдельным чувством.

Кажется, она швырнула трубку.

Что за манеры, ля!

И я вдруг подумал: а как же мне теперь до Москвы добираться? Если, скажем, будет гражданская смута…

Боже мой: у меня и от купе-то мигрень! За что, ах, за что такое?..

Я выполз из санатория и поплелся к морю, взглянуть напоследок. А также я жрать хотел, «как из пушки».

Я шлепал к морю и думал, что эти платаны; и жар небес, разраставшийся вместе с золотистым и белым светом; и эта вонь из канала[2]; и моя «Кашарель» (которая теперь мне кажется резкой, как скрип пляжного песка на зубах); и солнечная дорожка на плоском море — по такой ходил, наверно, еще Христос — все это одновременно превращается сейчас, в эти минуты, — в строки, строки — в страницы, страницы слагаются в книги. И все это теперь уже называется «история» или «поворотный момент», или «судьбоносное решение», или как-то еще очень торжественно и суконно.

А главное, ничего-то от нас не зависит, nullement[3]!

Начальники делят шкуру…

Я купил гроздь винограда, вымыл ее кое-как, всю сожрал в тоске, потом побрел к санаторию, потом побежал к санаторию, — и еле домчался до унитаза.

По всему зданию диктор что-то вещал строгое, наставляющее и несколько укоризненное.

Господи, как теперь я хотел в Барвиху[4]! Шляться по соснякам и тихим орешникам, по зеленым холмам — и забыть об этом перевороте!.. Там скоро начнутся дожди, пристальные и светлые.

Имеет же человек право насрать на все…

Эстетика выгребной ямы, так волновавшая в детстве, представилась мне невольно…

Я всегда знал, что наша страна — немножечко это самое, и «русский дух» — капельку с этим вот привкусом.

Нет, зачем сразу с «привкусом»? Просто — с оттенком, вполне естественным, разве ж нет…

Потом я пошел на завтрак, ко врачу, на процедуры, на пляж. И в промежутках меж скучных сих впечатлений все размышлял о том, что у каждого должна же быть в душе как бы своя Фьоренца, то есть такая шкатулочка с красотой.

Но с другой стороны — ха! — Фьоренца!.. Уж мы, скорее, сейчас последние римляне, которые метут подолами пыль своих же дорог, постепенно сходя с них в поля одичалые. Злаки целуют узоры на их одеждах, а они, римляне, думают, что это еще не смерть, что их еще не выгнали из их же города варвары, от действий которых саднят души и задницы, — что это просто сон такой выдался непростой.

Что мир в целом «непокобелим», как и их бронзовая Волчица…

Я не очень интересовался переворотом, с самого начала мне показалось это грубой полумистификацией.

Ленивое ползанье по курорту привело меня к знакомству с Бригиттой — немолодой уже политологиней из Вестберлина, которую занесло сюда только одиночество и желание увидеть живую натуру рюсс, тогда на Западе остро модную.

Она была милой, любезной женщиной, языковой барьер все больше расшатывался, немецкий все-таки — первый мой. Я представлял уже в красках ее жизнь в шестикомнатной квартире в центре Вестберлина, заваленный газетами «салон», ее вояжи то в Тунис, где она водила дружбу с бродячим поэтом (он таскал свои вирши, как Хлебников, в наволочке), то в Италию, где ей так нравилось наблюдать всполохи местного темперамента в кафешках, — темперамента, уже такого дефицитного даже, скажем, во Франции.

Ее ужасало наше равнодушие к перевороту. Я возражал, что, наверно, теперь мы просто станем одна большая холодная Латинская Америка — die kalte Lateinische Amerika — и распадемся на всякие такие компрадорские страны-углы. Короче, хана нам. И хана, нами вполне заработанная.

Она соглашалась, однако была социал-демократкой и печалилась об СССР и о «Горби».

А по мне, сипатый Ельцин был не лучше и не хуже меченного историей Горбача. Я вдруг подумал, что любить в этой стране с некоторой уверенностью можно только литературу, музыку и, иногда, природу.

Регулярно я звонил папе, а после Неле. Она с пафосом и слезой рассказывала о каких-то погибших и что их похороны — «это было великолепно!»

И я вспоминал виноград, опрометчиво съеденный полумытым.

Через день Бригитта, увы, уезжала. «Отвальную» мы сделали в смешном закутке, который был типа вип-зальчика какого-то типа вип-ресторанчика. Нас развлекали девицы во фраках топлесс. Бригитта в ужасе взирала на это все, с жаром школьницы уверяя, что никогда у себя не бывала в ночном клубе. Она и впрямь была смущена и даже возмущена, что ей порекомендовали именно это место.

Под конец вечера одна из девиц во фраке-топлесс, скромно встав на пороге и сложив ручонки молитвенно, исполнила «Аве Мария» Шуберта. Они думали так польстить немецким гостям! Бригитта же стала биться, как птица, на своем стуле, шипя, что ЗДЕСЬ нельзя нихт, найн петь такое!

А я, как скиф, (как мог) наслаждался. Ведь реет, где хочет…

Мы вышли на набережную, к огромной медной луне, похожей на гонг завтрашнего дня. Было тепло и тихо, даже плеск волны не слышался, а, скорей, ощущалась его немая влажная близость. Захотелось, чтобы так было всегда, везде.

Мы фотнулись. Стало немного грустно.

Назавтра я остался один среди варваров во фраках топлесс.

Началось нудное, неизбежное бдение «на пляжу», и с ним вместе поднялось в душе то, ради чего, собственно, я и схнюхался с моей этой Нелькой.

*

Читатель, наверно, уже усвоил, что я вообще-то предпочитаю тела мужчин. Как минимум, это удобней. Но э-э, — женившись, я честно сделал последнюю попытку стать, «как все»!

У меня уже был небольшой гей-опыт, однако ж вот именно небольшой и довольно странный. Сначала я влюбился в парня, которому даже не смел открыть «все это», а после сошелся с опустившимся мужиком, которого просто, признаться, я пользовал. Эти признания не придают мне обаяния в глазах читателя, знаю сам. Но вот ведь что значит «пользовал»? Я до сих пор все помню! Это и мое, нажитое. И мне жаль его…

Мужик, кстати, был немножечко мазохист, — растленности я с ним хлебнул, конечно. Даже больше, чем достаточно, — в первый раз. Но это был, мне кажется, честный опыт: раз нельзя, чтоб была любофффф…

И в этом смысле отношения с «мачос», конечно, проще.

Так вот, на нашем «пляжу» выделялся один быковатый самец лет этак под тридцать пять. Но сказать точно о возрасте человека, который е*ется, поди, лет с десяти и ухаживает за собой при этом, — определить точно его возраст практически невозможно. В таких людях есть кое-что от детей и очень много от мужиков, но совсем ничего нет, почему-то, от юношей. Или, другой вариант, — они остаются как бы молодежью до полтинника, ну и дальше, без остановок. И вот смотришь на загорелые мышцы такого, слушаешь его хохот, все более разухабистый, угнетающий, и думаешь: ты бы хоть книжечку почитал! Напоследок…

Короче, я сам как бы втюрился. Я именно втюрился, то есть мне не особенно даже и нужен был он как the partner (английское длинное «a:» тонко передает оттенок). Мне важнее было, чтобы он на пляже существовал. Как опознавательный знак чего-то, что не хочешь (не нужно) осознавать, но что как бы родное, как бы в унисон или диссонансно, а не просто само по себе, пердит, потеет, чешет мчуде, входит в море, ссыт у буйка укромно, плывет к берегу, — дышит, короче; короче, действует…

Выходя из-под тента, я гулял по раскаленному пляжу, каждый раз обходя мущщину, когда он стоял, чуть наклонив русую, как с плаката, голову, подставляя шею и плечи Фебу, аккуратно жаря свой оковалок для пущих еще побед.

Было заметно, что флаг в его черных с сиреневым якорьком плавках свернут не до конца. Впрочем, там, в их группе преферансистов, была стройненькая девица в черном купальничке, в черных очках, сама брюнеточка. Он за ней как бы э-э… это, — ухлестывал, а потом, перед ее отъездом, придя тащить ее чемоданы, взял да и вы*бал прям в прихожей номера, прямо на чемоданах (по его рассказу, который я лениво подслушал, перебирая страницы Фуко с их европейским опытом и умом как-бы-и-напоследок-уж, vor dem Sonnenuntergang[5]: но все это было донельзя социально, словно и море — приложение к платному лежаку).

А я представил, как девица летит сейчас к семье в Воркуту, и в шизде у нее перекатываются волны ужаса, счастья, сладости и печали. Дикость укромных джунглей, ни капли Фуко, а только полет валькирий, гром тамтамов, мадам Брошкина, миллион также алых роз, мне нравится, что вы больны не мной: впрочем, надо провериться. Но до чего оооорош!..

И мне за нее — приятно!

А мужик уже грозно провожал меня взглядом свинцовых глаз из-под белесых совсем бровей. Ах, у меня в башке для него одни словесные штампы…

Кажется, он расчухал.

Н-да, нужно завязывать, иначе вмажет!..

Такой — может!

Или распустит сплетни…

Ну да и хер бы с ним!

С таким ненормальным…

*

Все же я купил Неле кустик коралла, похожий на кустик орешника в инее. Особенно, когда на него ложился румяный поцелуй крымского быстрого вечера.

Дальше годы мешаются, так что я не стараюсь их разлепить, расставить даты на впечатления.

Я помню этот или другой крымский город[6], ужасное одиночество и потом просветление на пирсе, когда плоский берег в огнях шалманов и плоское море с разлитым в нем гаснувшим небом, — все это облеклось однажды удивительным равновесным покоем. Я словно держал этот только что чуждый мне, отказавшийся от меня мир, чуть покачивая его со словами спи спокойно дорогой товарищ люди я люблю вас будьте вы счастливы, — будьте бдительны!

Рамакришна, брахмакали, вишнуйога, бхай-бхай-бхай!

Но с тех пор мне и впрямь хорошо в такие минуты, — отъединенного равновесия, благорастворенности некой, ага…

Два дня после мне было просто великолепно!

Потом же явился прямо в столовую санатория Володя. Рослый, статный, в белом костюме и шляпе, с голдой во рту вместо своих природных.

Корнями он был местный, но уже жил в Москве, где купил квартиру. У нас оказался общий любовник, неумный тип, из которого Володя и вытянул, где я и что. В этот город он приперся навестить семью.

Большего жлоба я еще в жизни своей не видел. Есть, конечно, жлобы московские, — вернее, недомосковские, которые очень хотят быть столичными штучками…. Но Вован был местного разлива жлоб, дико-природный.

Он говорил только о своих делах, о своих деньгах, о разных своих аферах.

Он заболтал меня так, что мы оказались, наконец, в моем номере. И потом, у него были стать и отличные плечи, и глубокий загар такой, с детства атласный, крымский.

Он вы*б меня на санаторской скрипучей койке. Я потом все думал: слышали ли соседи? В этих положениях я-то их часто слушал…

Потом он повел знакомить меня с женой и дочкой. Дочка его была такого пошиба, что, невзирая на как-бы-там-от-кутюр[7], я бы принял ее в порту за шлюшку, — слишком банальную, чтобы стать, скажем, образом…

Но девка она оказалась добрая, просто избалованная, и этот говор, — гортанный и требовательный говор южной потомственной торгашки.

Жена-соперница (ведь Володя меня, я напомню, вот уже полчаса, как вы*б) была коренастой и цепкой. Да, цепкой: дом, огород, курортники, — все кипело в ее руках, стояло, цвело и дышало по струнке. Мне Лиза напоминала щипцы дантиста.

Но баба, опять же, добрая оказалась. Это просто ментальность напористая такая, жизнелюбивая.

Родина ей — курорт.

И обе до белизны крашеные блондинки.

Это чтобы подчеркнуть манящую тьму шизды?..

После ужина все ушли.

Мы сидели с Володей на веранде. «Я не сплю с Лизой. — сказал Володя, понизив голос. — Она с внуком спит. А я в спальне. Совсем один…»

Я понял, где мы сейчас окажемся.

Уже в дУше я попытался сделать ему минет. Писюль был маленький и какой-то скользкий, но атласный загар заманил опять…

Володя расчувствовался, разохался. Потом он сделал мне клизму. Я срал, а он стоял рядом и разговаривал. И я потянулся к его пиписке в таких черных зарослях, что все это в целом напоминало, скорее, Шахну Иванну и зажигало особою, горькой похотью.

Потом была спальня.

— Ляж вот так, — он *б меня битый час, разворачивая то этак, то так. Моя верзоха перестала воспринимать реальность. Казалось в ней скользят какие-то упорные альпинисты из гитлерюгенда. Я услышал прогноз погоды на завтра, на украинском…

Хотелось просраться опять, но я любезно терпел.

Наутро он принес мне «кофэ»[8] в постель. Беленые стены, спальный полуампир югославского производства.

Я вспомнил, как наш общий любовник сосет с утра. Но Володя так не умел, да и не хотел Вован-то… И опять я подставил жопу…

Потом мы вышли в их сад. Жена Лиза секла серпом траву; со стоном она выпрямилась навстречу.

По моим яйцам прошел холодок реального пробужденья…

Днем весь пляж провожал глазами мои на плечах, на спине, на сосках засосы.

Мои? Я бы без них уже, кажется, обошелся…

Но было приятно, черт! Пускай гадают! Пускай локти себе грызут…

Через день я уехал в Москву, но и в Москве мы с Володей встречались. Он жил один в своей новой квартире, жена и дочь блюли дом на юге.

Помню запах сырого клея и безвкуснейшие обои во всех трех комнатах, похожие на рокфор.

И как он трахал меня битый час, как всегда, перегнув через кресло-кровать, так что я уставал опираться об пол, меняя руки, и проклинал этого скользкого угря в своей нутрянке, — а между тем, наша совесть тогда Доренко[9] показывал виллу Лужкова разоблачительно. Я же все время был к телевизору э-э… спиной моего лавера.

А я так люблю наше милое Подмосковье, такое кроткое, радостное, дачное в моем детстве, в юности! И я все мечтал иметь не дачу, а именно виллу средь сосен, орешника, тишины. С прозрачным длинным столом, на котором бы парили мои бумаги и книжки. (Фотографий родных я, недозаконченный тогда еще гей, как-то пока стеснялся).

Интересно, насколько пОшло распорядился моей мечтой Наш Великий Застройщик?..

Все же странно скроена жизнь, — ах, ах!..

Я так и не увидел дачу мосье Лужкова, Лысого Пряника.

И это, порою, жаль…

[1] «Волшебная флейта» полна масонской символики.

[2] В Ялте открытая канализация.

[3] Ничего — (фр.).

[4] Тогда дачная местность под Москвой со знаменитым санаторием. Мы там снимали дачу в течение 24 лет.

[5] Перед заходом солнца — (нем.).

[6] Совместились впечатления разных лет.

[7] Его турецкие реплики.

[8] Так на юге произносят, — суржик.

[9] Теле- и радиожурналист (1959 — 2019), демонстративный циник. Здесь описываются события осени 1999 г.

2 комментария