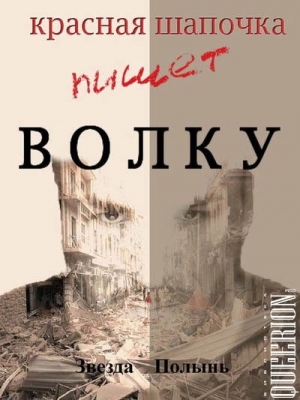

Звезда Полынь

Красная шапочка пишет волку

Аннотация

Рассказ про возвращение домой.

Рассказ про возвращение домой.

Помнится, заоблачно-давно, наутро после выпускного, мама моя, услышав, что я собрался в армию, хлопнула себя по лбу и проскрежетала, что семья ее проклята.Она стояла в узком коридоре нашей хрущёвки. Помню эту квартиру - зал, совмещенный с кухней, родительская спальня к тому же. В боковой комнате - мы с Ульяной, окна выходили во двор, где местная элита ночами распивала Жигулевское и играла Цоя. Потом Жульен купила маску из «Крика» и когда нехитрые музыкальные импровизации ей совсем надоедали, пыталась напугать наших гопников. В относительно просторной кладовке через стенку - бабушка. Я помню, как мы зашли, а папа, мой авторитетно вечный трезвенник, поехал в гараж. В квартире эта девственная тишина воскресного утра, только телевизор у бабули бубнит вполголоса.

Помнится, заоблачно-давно, наутро после выпускного, мама моя, услышав, что я собрался в армию, хлопнула себя по лбу и проскрежетала, что семья ее проклята.Она стояла в узком коридоре нашей хрущёвки. Помню эту квартиру - зал, совмещенный с кухней, родительская спальня к тому же. В боковой комнате - мы с Ульяной, окна выходили во двор, где местная элита ночами распивала Жигулевское и играла Цоя. Потом Жульен купила маску из «Крика» и когда нехитрые музыкальные импровизации ей совсем надоедали, пыталась напугать наших гопников. В относительно просторной кладовке через стенку - бабушка. Я помню, как мы зашли, а папа, мой авторитетно вечный трезвенник, поехал в гараж. В квартире эта девственная тишина воскресного утра, только телевизор у бабули бубнит вполголоса.Две тысячи пятый год. Душное лето. Мама в оливковом мерцающем платье - год для него худела, украшений на ней, как на новогодней елке, она вытирает вспотевший лоб, размазывает едва заметный тональный крем.

И тут я такой, семнадцатилетний, разочарованный в жизни, сокрушенно обрушиваюсь на тумбочку для обуви и выдаю, что, мол, не нужно мне это ваше поступление в правовую академию.

Мама тогда еще не знала, что я переплюну всю ее семью.

Меня выкормил второсортный городок в центральной полосе России. Двести км от Москвы - Тула. Холмистый такой городок - малая родина туберкулеза, окромя дореволюционного жилья и торговых центров ничем не располагает.

Мои родители никогда не имели свойства меня переубеждать, хотя мама, конечно, надеялась, что я вернусь, поступлю и возьмусь за ум. Но в две тысячи пятом году я уехал из дома и больше туда не вернулся.

Служить меня отправили в Карелию, там я помаялся дурью немного, потом контракт, показавший мне всю матушку-Россию, потом Израиль, который для меня открыла наследственность, Нетания - небольшой курортный городок недалеко от Тель-Авива, хотя в этой стране все от Тель-Авива недалеко. А потом… потом Ливан, Ирак, Сирия, где меня ненароком похоронили, и, в конечном счете, Украина.

Никогда не думайте, что в семнадцать лет знаете всё - вот куда это приводит.

Я вернулся в Россию в августе две тысячи четырнадцатого - откуда, так это лучше не спрашивать.

Сначала была Москва.

Москва - эдакий перевалочный пункт, нигде, кроме аэропортов, по большому счету, я и не был. Можно сказать, видел ее только из окон маршруток и электричек.

Москва для меня - это цитата из Грозного Толстого: «От голи кабацкой Москва пошла, голью и кончится». Наверное, не слишком объективное мнение для человека, который не знает Москву и не читал Толстого. Просто мне когда-то об этом рассказали, и я запомнил, как запоминал, в общем, все, что рассказывал этот человек.

От Янгеля до Тулы маршрутки идут круглосуточно, поэтому я решил заглянуть к Бродскому, которого понял лишь однажды. Просто в какой-то момент его строчка ударила разрядом.

Голова моя засорена гиперссылками, и стоит зацепить уголком мысли ту или иную тему, одухотворенный, чуть с хрипотцой голос начинает зачитывать какие-то фрагменты.

Лишь потому, что знаю этот голос, я не пытаюсь избавиться от него при помощи специалистов.

Итак, Иосиф Александрович появился на Новинском бульваре в две тысячи одиннадцатом, я же в две тысячи одиннадцатом сидел в камуфляже на берегу Красного и смотрел, как молнии, вспарывая небесное брюхо, пускают электрическую трещину по этой бескрайней синеве, долбят в море, а оно ерепенится, дергается, взбрыкивает, как живое. Я ждал прихода левиафана из глубин.

В общем, пока я смотрел на море, Бродский, вскинув голову и запустив руки в карманы, уже смотрел на американское посольство. Каким-то он слишком довольным оказался для своих стихов, пресыщенным, что ли.

Прадед с еще одним преданным поклонником меня б за такое поколотили.

Я стоял на Новинском, и Бродский спросил меня, благо, не своим голосом, а тем, хорошо знакомым:

- Как ты жил в эти годы?

- Как буква «г» в «ого», - ответил за меня какой-то нелегал, эмигрант моего сознания.

- Опиши свои чувства.

- Смущался дороговизне.

- Что ты любишь на свете сильней всего? - продолжался допрос.

- Реки и улицы - длинные вещи жизни, - отлетало от зубов.

- Вспоминаешь о прошлом?

- Помню, была зима. Я катался на санках, меня продуло.

- Ты боишься смерти?

- Нет, - совершенно точно отозвался я, - это та же тьма; но привыкнув к ней, не различишь в ней стула.

После этой карманной исповеди дышать стало легче.

В маршрутке я заснул, так что родной город не подкрался ко мне знакомыми деревушками и частными секторами, он просто вдруг заглотил меня, как Кракен затерявшийся фрегат, и вот я внутри огромного осьминога… Надо сказать, за десять лет его пищеварительная система не дюже изменилась.

Небольшое здание вокзала, отпустив косы железных дорог, осталось за спиной, впереди очередной торговый центр и лента дороги, сбегавшая в перспективу.

Я вышел из белого автобуса - город пах пылью, парил асфальт. Вокзал, конечно же, гудел - предлагали такси, пряники, самовары и прочий хлам, который можно с гордостью утащить из этой дыры.

Тогда я увидел родителей. Мама постарела и располнела, она, увидев меня, быстро оборвала разговор и дернулась вперед. А вот папа, отягощенный арбузом и двумя детьми, с места сдвинуться не смог. В запястье его вцепилась конопатая девчонка в полосатом платье, ее узкие плечи обгорели и шелушились. Алиска очень напоминала Ульяну в детстве - это, впрочем, никого не удивляло. Такая же темноволосая, узколобая, с чуть вздернутым носом, коленки, само собой, сбиты - марка фирмы. А вот пацаненок у папы на руках выделялся - крутолобый, светловолосый и светлоглазый. Они усыновили Кирилла, когда Жуля в универ поступила, а я в это время…

А я в это время жарился на границе с Ливаном. Помню, пришел как-то парень, начал палить по пуленепробиваемому стеклу...

Мама расплакалась. Я тоже недавно плакал, плакал, как в шесть лет, когда она разобралась в шкафу, разложила вещи по полочкам, а я, в поисках заначки с «Коровкой», все раскидал. После ее проникновенного рассказа, как она, бедная, уставшая, ночей с Ульяной не спавшая, все это рассортировывала - расплакался. Вот и тогда.

Я звонил ей из Дамаска. Звонил только потому что был человек, которому я поручал связаться с ней, если что-то со мной случится, а человек поторопился.

И у нас, конечно, дикий разрыв во времени, но она берет трубку, это ее неспящее, полное надежды «алло», а потом крик - такой пронзительный, птичий крик, громкий, отчетливый, чтоб все слышали, но захлебывающийся. Тогда я расплакался. Она меня умоляла вернуться, а я пробыл в гребаной Сирии аж до декабря, потом вернулся в Нетанию, к отцовой тетке, родители прилетели туда, и мать первый раз в жизни закатила мне истерику.

Зачем лезть в чужие войны? Не знаю.

У нее вся семья такая. Прадед был военным, дед возглавлял партизанский отряд, отец погиб в Афганистане и на родину уже не вернулся, старший брат служил в ракетных войсках, а сын вот... как-то так.

Я никогда этим не грезил, даже играть в войнушку не любил, просто есть люди мира, а есть люди войны - и вот последним особого выбора не остается.

Нахлебавшись вдоволь, мама сделала для себя выводы и замуж пошла за добродушного повара, откосившего от армии.

Мы виделись на протяжении этих десяти лет - просто я никогда не возвращался сюда, в этот город. А тут цветет сирень и дома, построенные немецкими военнопленными, все еще стоят, не рухнув на голову своим обитателям.

У моих тут старая, но отремонтированная и просторная трехкомнатная квартира. Кажется, они купили ее, чтоб Кириллу никто не брякнул, что его нашли в капусте. На пороге меня недоверчиво встречает дворняга с рваным ухом. Тиль - поясняет мама. Повсюду игрушки, покалеченные книжки, фломастеры, большеголовые куклы несвежего покойного цвета, дистанционный внедорожник с колесами здоровее самой машины. У Жульена в комнате, на диване, урча как исправные моторы, спят две кошки, а в клетке лобзаются неразлучники. Сестра умотала на годовую практику в немецкую школу, ей на месте тоже не сидится. Иногда мне кажется, что мама спокойна только за Кирюху.

На большого серьезного дядю мелкие смотрят с опаской, но после раздачи подарков теплеют. Мама режет салаты, едва ли не захлебываясь восторгом, рассказывает про моих бывших одноклассников, подружек, только про одного человека молчит.

Жуля вернется через неделю. Папа еще раз подозрительно простукивает арбуз и с озабоченным видом истинного знатока постановляет - Нюша, в холодильник он не влезет. Вяло говорит об Ульянкином молодом человеке, мол, щупленький, лупоглазый, не работает нигде. Этот ленивый, будто сонный тон всегда давал нам понять, что папа думает по теме. Мама опасно замахивается полотенцем.

Свежими новостями из моей жизни никто не интересуется, и я прекрасно понимаю, почему.

В окна брызжет солнечный свет, двое мальчишек, вцепившись в качели, делают колесо, старички, скрюченные как китайские иероглифы, дребезжат над шахматной доской.

- Вась, - скрипучим голосом зазывают они товарища, переходящего дорогу, взмахивают испещренными морщинами, дряблыми руками, крапчатыми от родинок, - иди к нам.

- Кляти москали, - с безопасного расстояния кричит некто Вася.

Тут же воинственно вздымаются клюки, сухие пальцы складываются в увесистые кулаки, хриплые голоса сливаются в лающий гомон.

- А ну иди сюда, кацап! - грозит дедок, согнутый как рыболовный крючок.

Внучата останавливают качели, наблюдая с любопытством, почти голодно ожидая драки, но Вася опасную компанию предусмотрительно обходит стороной.

Папа, испустив мечтательный вздох, вспоминает своего деда, моего прадеда. Единственного человека, который, пожалуй, для меня останется авторитетом - в сорок третьем бежал из рижского гетто, где расстреляли всю его семью - родителей, братьев, первую жену, партизанил по хуторам, после войны поступил в аспирантуру, потом в бутырке сидел… И в старости, в дремучей совсем, не мог пройти мимо бродячей животины. Кошек, собак - всех домой тащил. Аспиранты его, бедные, часами на консультациях ждали, а ему все равно - хвать драного кота подмышку и к ветеринару.

Он работал до последнего дня своей жизни. Была весна, нас кинули в Деръа, который накрыла волна беспорядков… А он умер. Тихо-мирно, в своей постели, с очками на носу. Рядом лежал включенный планшет, где была открыта книга Мариам Петросян «Дом, в котором». Жуля посоветовала.

Он был у меня на присяге в Петрозаводске. На проводах я говорил с ним. Вышел покурить во двор - стояло бабье лето, плотный ковер пестрой листвы под ногами пружинил. Я курил, а он подошел, так обыкновенно-рассеянно улыбаясь, положил мне на плечо руку, сморщенную, скрюченную, как птичья лапка.

- Ольгерд, - он меня только по полному имени называл, - то, от чего ты бежишь, тебя все равно догонит.

Сказано это было с такой безобидной насмешкой, что даже зло взяло, а он сипловато рассмеялся, потрепав меня по волосам, и вернулся в дом.

К вечеру стала стягиваться родня - бабушка с братом приехали, отцова младшая сестра с мужем и детьми. Тут уже посыпались вопросы. Люди эти смотрели на меня так жадно и внимали как первой инстанции, законодателю единственно-верного мнения. Маму это нервировало, а нервировать мою маму у нас в семье не принято, так что все быстро переключились на вопросы о невесте и надолго ли я.

Я надолго, а где, по их мнению, должен был взять невесту и каким боком ее сюда транспортировать - не знаю.

Мы пили армянский коньяк, ели мясо по-французски. Я вышел на балкон - играл оркестр сверчков, вспыхивали звезды на небе, вплетенном в электрические провода, темном, как черничное варенье.

Когда еще не было Ульянки, мы год прожили в Германии. Я особо не помню это время - помню только общежитие, откуда окна выходили на католическую церковь, узкую как пенал, увенчанную крестом. По утрам наш сосед выходил на балкон, крестился украдкой, а его жена, еврейка ненамного его моложе, бесформенная, как медуза, ворчала вполголоса:

- Что, черт старый, в грешках своих каешься?

И помню чеченскую девочку лет десяти, которой, почему-то, очень нравилось играть со мной. Она странно говорила на ломанном русском, сначала мне представили ее как Хадыш, а она потом, задрав нос, ходила и поправляла всех: я - Гита.

Так бывает. Иногда детям в этой стране дают другие имена, более удобоваримые для немецкого слуха и легкие для произношения.

Корневича Ольгерда Евгеньевича они бы точно не переварили. Я не знаю, почему меня назвали Ольгердом - потому что родители извращенцы, наверное, но все, кроме прадеда, звали меня Олегом. Ни до школы, ни даже до детского сада дело у меня в Германии не дошло - так что я остался при единственном своем имени.

Кто бы там что ни говорил - русским место в России. Я в этом никогда не сомневался. Эта страна вложила мне язык в рот, любить и воевать тоже она научила, а что меня потом понесло во все тяжкие - так я не от страны бежал и точно не за лучшей жизнью. Я закурил. Мама вышла на балкон, уколов меня взглядом светло-зеленых глаз, которые, конечно же, никто из нас унаследовать не может. Кареглазый ген доминантный.

- У папы друг в частном сыске - Андрей Сергеевич, помнишь? - говорит она, привалившись спиной к обшарпанной стене цвета лежалых яблок. - Он тебя к себе взять может. Пойдешь?

- Пойду, - соглашаюсь легко.

Воробьи сидят на провисших проводах. У подъезда парочка обнимается - поцелуй их есть свидетельство беззаботности жизни. У нас тут, знаете, сущее барокко: цветущая радость и я над ней как воплощение memento mori.

- Помнишь письмо? - вдруг говорю я, не глядя на мать. - Я просил тебя передать его, если…

- Да, лежит у меня в комоде, - кивает мама, заложив руки за спину, - не передала, слава Богу. Да и где б я его нашла? В Питер укатил. Давно уже. Хотя, если что, передам через мать.

Я прекрасно знаю - эта ее готовность к «если что» ставится мне в укор.

- Да не надо уже, - нервно хмыкнул я и небрежно добавил: - выбрось его.

- Ты перечитай, - посоветовала она, - это полезно. Детям классе в пятом дают задание - написать пожелание себе в будущее, а в одиннадцатом возвращают.

- И дети ужасаются своей орфографии, - усмехнулся я, впечатывая окурок в изъеденный коррозией бортик балкона.

- Если им удалось ее реанимировать, - добавляет мама, заботливо проводя рукой по моим коротким волосам: - Не уезжай больше.

Я не уезжаю, но письмо нетронутым остается в ее комоде. Я знаю свою мать и знаю совершенно точно, что она его не читала. Я писал его перед отъездом в Петрозаводск, тогда решив, что больше не вернусь. В пять часов утра писал, когда небо цвета такого, будто на чернильную синеву плеснули растворителя - оно выцветало, линяло, а я одухотворенно строчил.

И мне его не надо перечитывать, я это свое поэтическое извращение помню наизусть. Что жизнь, вестимо, пятнадцать шагов обезглавленного и люди, мол, собаки-поводыри, потерявшие своих слепых хозяев, переходят, по привычке, дорогу по зебре и мир наш, якобы, микроскопический узор на крыле бабочки.

Какой я, однако, был дебил.

Почему мне тяжело с Бродским - так из-за его геометрии стиха, с которой у меня плохо, как и с геометрией обыкновенной, и за это желание лечь плашмя и чувствовать время. Время, мужик, уходит, пока ты его чувствуешь - чувствуй не время, чувствуй жизнь, которая по венам течет, разбавленная армянским коньяком.

Взяли меня в частный сыск - и это было забавно, не совсем уныло, по крайней мере. С отцом мы как-то выбрались в Прилепы - за такой выводок детей им дали землю, где отец начал строить дом, но в силу финансовых трудностей дело стало. У меня деньги были и, спонтанно решив, что больше отсюда никуда не денусь - я вложил их в строительство нашего дома.

А потом приехала Ульяна. Худая, с ногами длинными и тонкими, как метелки, Жульен - в рваных джинсах, с татуировкой-рукавом, повергшем родителей в шок, и рыжая настолько, что мне стало больно на нее смотреть. Огненная. Она носила голубые линзы, и с ее приездом возникло ощущение, что в квартире регулярно происходит комнатный ураган.

Тиль начал брехать и метростроевскими когтями драть диван, кошки, доселе мирные квартирантки ее комнаты и покорно терпевшие мое соседство, прыгали всюду, куда могли достать, даже попугайчики в клетке устроили панк-фест.

Я никому не был так рад, как сестре. Все еще такой же маленькой и такой же чокнутой.

Мы гуляли - вечера становились прохладнее, дети раньше пропадали с улиц. Мы шли по заросшим путям, между шпалами редко пестрели маки, дрожа на ветру. Двигались мы в сторону Мелькомбината, мимо гаражей, в частный сектор. Я знал, что мне туда не надо, но Жуля продолжала идти. Она стала курить и я, по-братски так, дал ей хорошего поджопника. Она рассказывала про Германию, про своего пучеглазого, про подругу, чья мама больна раком, про планы уехать работать в якутскую школу, но не спрашивала о моих делах, и я против не был.

Мы вышли на площадку перед комбинатом - длинной вереницей растянулись гусеницы фур. Как-то раз один придурок напился, взял арматуру и пошел вдоль по улице искать свою любовницу, помял моему другу почтовый ящик - утром, чтоб жильцы не писали заявления, за него уплатили пять тысяч, которые Даня благополучно прикарманил, отдав отцу пятьсот рублей.

Свора собак выбежала с пустыря, недоверчиво глянула на нас и понеслась вверх по улице, двое подростков, сидевших на ненадежной ржавой конструкции, напоминавшей stairway to heaven, насторожились, припрятав пластиковую бутылку с неоново-зеленой жидкостью.

- Навестим Даню? - тихо спросила Ульяна.

- Он ж не живет там давно, - пробормотал я, но мы пошли.

Там когда-то жил рыжий мальчик - рыжий по-настоящему, как корки новогодних мандаринов, как наш походный костер рыжий. Я знал его с самого детства, раньше его семья жила в нашем дворе.

Он выходил редко, но, когда выходил, мы гуляли до глубокой ночи, настолько глубокой, что даже взрослые ребята уже расходились. Только он всегда уводил меня из двора, а когда к часу мы волочились обратно, у подъезда нас встречали матери. Моя, по обыкновению, со своим излюбленным оружием массового поражения - кухонным полотенцем, а мать Дани - сухая, высокая женщина с копной темных волос и птичьим профилем, вся заплаканная, хватала Даню и трясла так, что мне казалось, она ему все мозги взболтает, о чем я и не преминул ей сказал при нашей первой встрече, за что огреб полотенцем по заднице. Мама, впрочем, тоже была в легком шоке, а от лекции по воспитанию детей вообще дар речи потеряла.

У меня дома к загулам относились спокойно - дело сделал, чеши на все четыре стороны, но мне было интересно именно с Даней. Мы уходили с Кировского в Криволучье, гуляли по рельсам, возвращались все по уши в мазуте.

- Ты опять с Даней был? - хмуро интересовалась мама.

- Да, - кивал я, - а что?

- Мамашка у него невменяемая.

Мамашка тем временем в педагогическом университете на инязе словарями в студентов кидалась и, судя по рассказам Ульяны, продолжает в том же духе, папашка хирург в частном медицинском центре - невзрачный такой мужик. Главное, оба темноволосые…

Даня всегда выбегал из дома, хватал меня за руку, и мы, сломя голову, неслись из двора. Один раз за ним вылетел его отец - Даня затормозил у арки, обернулся, а я крепче сжал его ладонь и потянул вперед.

Мы заночевали на лавке на станции «Криволучье», судорожно продумывая свой дальнейший маршрут - я честно предлагал податься в лес и питаться кореньями. Утром бабушки пришли торговать своими яблоками и земляникой в пластиковых ведрах из-под майонеза, приняли нас за сирых и убогих, накормили, мороженого купили - лимонного, в стаканчиках. И пошли вызывать милицию. У меня уже какой-то моторчик барахлил в груди, напоминал, что домой пора. Со станции мы смотались очень быстро.

А семилетний Даня, уплетая землянику, на которую у него была аллергия, сыто сказал:

- Да, лучше б я сиротой был.

Я тогда о сиротах знал только то, что они слаще морковки ничего не едят и Даню мне стало искренне жаль.

Как побитые щенки, мы вернулись. Папа сидел у подъезда, очень серьезно глядя на меня. А я, вместо того, чтоб челом бить, схватил рыжего за рукав и как начал горланить:

- Па-а-ап, давай Даньку к себе возьмем, ему там есть не даю-ю-ют!

Мой папа, мой бедный, впечатлительный папа, так опешил, что, кажется, согласился, если б не вылетевшая из подъезда мама. В то утро мне для профита дали ремня, уложили спать и пару дней держали дома, видать, покушения со стороны Данькиной мамаши опасались.

Следующий раз Даня прыгнул ко мне со второго этажа и сломал руку. Причем прежде чем это удалось выявить мы нехило так погуляли.

А потом началась школа, и мы оказались в одном классе. С Даней всегда было интересно - Даня любил бегать и делать гадости учителям, Даню ничто никогда не могло остановить, ему нравилось искать со мной НЛО, охотиться на ведьм, а еще он, в отличии от моих приятелей, не чурался играть с девчонкой - то есть с моей сестрой, за которую я, бесспорно, пробил бы башку любому.

Один минус был - Ульяна стучала. Вот нам лет по четырнадцать, сидим мы на трубах, пиво пьем, а Ульяна вокруг крутится: «расскажу да расскажу». Ну, Даня взял, недолго думая, нос ей зажал, в рот глоток влил и совершенно спокойно сказал:

- Не расскажешь - сама пила.

Не знаю, когда она в него влюбилась. Наверное, когда мы школу заканчивали. У Дани была прочная фиксация - он хотел уехать в Питер.

У нас было свое место, мы выходили к Упе, забирались на гараж, а с него - на трубы. Сидели там, вооружившись спиралью от комаров, набрав всяких вкусностей и пива, ели и смотрели, как лениво ползет вперед буро-зеленая змея реки. У змеи этой больная кожа, вся в радужных разводах бензина, она шелушится нефтяной пленкой, гноится всевозможным мусором, и что-то подсказывает мне, что эту чешую ей не сбросить.

Даня приходил обычно позже назначенного - усталый, вымотанный, никакой. Голубоглазый рыжий мальчик, в которого по уши влюбилась моя четырнадцатилетняя сестра.

- Я уйду оттуда, - сказал как-то Даня, стеклянными глазами смотря перед собой, - уйду и забуду, что этот город есть. Даже звонить не буду.

Ульяна тогда обняла его руку и положила голову на плечо. Она не понимала, что вместе с городом он и нас забудет.

Нас с Даней связывало нечто прочное, нечто большее, чем простое доверие. Я знал, какой он - он был огнем. Огонь нельзя запирать в комнате. Он все сожрет - без умысла, потому что такова его природа. В то время они уже не жили в частном доме в Криволучье, нет. Оттуда они переехали в мае, когда мы учились в десятом классе - дом немного обгорел, они продали свою часть и купили однушку в центре.

Однушку на десятом этаже. Наверное, поэтому Даня весь одиннадцатый класс ходил то со сломанными конечностями, то с фингалами, то еще какой помятый. Они были ненормальными - его родители, они ели его, гасили этот огонь, он пытался обжечь им руки, но правда в том, что они этой боли не чувствовали.

Они любили его странной любовью каннибалов-параноиков, они любили его настолько, что хотели разломать этот хрупкий механизм личности, оставив мальчика, который станет в сорок лет эдаким дяденькой с вечно потными ладонями, страдающим ожирением и патологической неуверенностью в себе. Дыхание его будет учащаться при виде детских коленок, но даже на это преступление он никогда не решится. Его мать совершенно точно не стала бы делиться им ни с одной женщиной, разве что такая же горгона могла его отбить, но останься Даня с родителями еще хоть на год - его неизбежно ждала участь подкаблучника.

И если мать в этой семье отвечала за паранойю, то отец - за каннибализм. Он был садистом. Я ясно осознал это лет пять назад, суммировал редкие Данины рассказы, воспоминания об этом человеке и опыт общения с ему подобными.

Он бил Даню потому что не мог бить никого другого, он бил его за то, что он не его сын, за то, что он сам коренастый щуплый неудачник с мелкими, крысиными чертами лица и его строит жена, которая, ко всему прочему, изменяет ему со студентами.

Даня ему не отвечал, но однажды ответил я - зимой подкараулил его в переулке и пересчитал ребра. За это мне не было и не будет стыдно.

Что осталось Дане, четырьмя стенами запертому с этими людьми? Он уходил от них так, что они не видели - он прятался в книги, часто читал нам вслух.

Поступать он собирался в Питерский политех - и весна две тысячи пятого стала для него худшим временем жизни. Мать гнала его к себе на иняз, я слышал, что на экзамен по английскому вообще отконвоировала, поэтому Даня, чтоб себя обезопасить, весь бланк изрисовал, ни одного ответа не выбрал, а в части «С», где требовалось сочинение, на русском матерном изложил свою историю.

Я не знаю, когда мы сломались. Наверное, когда я понял, что для него только средство, средство стать сильнее и не сойти с ума, когда я увидел в нем его мать. Мы поругались на репетиции последнего звонка. Он свалил на меня слишком много - наше общее, но неразделенное, потому что каждый об этом молчал, свой отъезд, сестру, стенающую, что жить без него не может, и мое будущее, которого я не видел.

Стоя с сигаретой в туалете, он выслушал мою тираду относительно его и Питера, который я уже ненавидел лютой ненавистью, а потом совершенно ровно предложил:

- Так поехали со мной.

А я не мог. Не мог идти по чужому пути, не имея своего, и я точно знаю, что если бы тогда сказал - да, поехали, нас бы все равно развело потом, разбило, может, было бы легче - легче растворить этого человека во времени, а не потерять вот так. У меня не было шансов на бюджетное место в Питере - он об этом знал. Я стоял, смотрел на него молча, а он вдруг взял меня за руку и впечатал окурок мне в запястье. Там до сих пор пятно ожога.

Больше Дани для меня не существовало - так сложилось, что даже на экзаменах не пересеклись, он не пришел ни на последний звонок, ни на выпускной. И я привыкал, привыкал, что так будет всегда. Общались ли они с Ульяной - не знаю.

И вот сейчас мы с сестрой стоим перед чужим домом, разделенным надвое, а у меня в голове совсем некстати и совсем неженским голосом говорит Цветаева:

Прочти - слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет.

Двухэтажный дом на углу был тем же и надвое разделен по-прежнему. Когда было нам лет по шестнадцать, умерла Данина бабка и часть этой развалюхи досталась его семье. Данькины предки туда и перебрались, к деду-алкашу, а квартиру в нашем дворе продали. В другой части дома с семьей жил, да и живет, наверное, Данин дядька по отцовой линии.

Две двери, две калитки, две собаки.

- У них яблоки росли, помнишь? Может, залезем? - спросила Ульяна, обнимая себя руками тощими, как лапы помойных кошек.

- Ага, - хмыкнул я, - с моим послужным списком - за твою антоновку лет десять строгача впаяют. Причем одному из нас.

Сестра задумчиво кивает - мы стоим, как дураки, смотрим в слепые окна чужого дома. Упитанные женщины в застиранных халатах пристально ведут наблюдение с другого конца улицы, брешут собаки. Темнеет, солнце растаяло, как шар малинового мороженного, небо зацветает васильковой синевой и просыпается сиротливый фонарь, все еще сонно моргая.

Жуля начинает плакать, сначала просто слезы глаза наводняют, губы дрожат, а потом она, пытаясь задавить всхлипы, вытирает лицо и под глазами ее тушь растекается кляксами. Меня пугает та мысль, что эта угольная копоть могла скопиться у нее внутри.

- Рассказал? - вкрадчиво и спокойно поинтересовался я, даже не глянув на нее.

Улька пискнула, затрясла головой из стороны в сторону, но потом, видимо, поняв, как глупо это выглядит, собралась и кивнула.

- Не думай об этом, - попросил я, действительно уже не чувствуя угрызений совести, - это не самое худшее, что я в своей жизни делал.

Утешение так себе, но сестра успокоилась.

Было начало учебного года - часов в двенадцать позвонил мне Даня в истерике, толком не объяснил ничего, сказал приезжать. Я, конечно, тут же примчался. Калитка была на щеколде, я зашел в первый коридор, разулся, прошел во второй, откуда уже была видна кухня и… и увидел на полу Данькиного деда с пробитой головой.

Даня сам, бледный весь, сидел на кухонном уголке, то и дело руками проводя по лицу, будто в очередной раз стирая с него уже давно смытые разводы. На майке его были мелкие крапинки крови, нос разбит.

- Олег, - увидев меня, вскочил он, - я не знаю, что делать - его два дня не было - тут пришел бухой, бить меня начал, я его… я не хотел… не помню… он на меня с этой штукой кинулся - я отобрал и…

Даня рухнул на уголок, вцепившись в огненные волосы и стараясь заглушить рыдания. Рядом с телом валялся мясной молоток.

- В ментуру звонить? - спросил он, подняв голову.

И я понял, что будет значить для него это признание, и решил сделать то, что он не смог сделать сам. Видимо, тогда во мне кровь заговорила, мозги просто по-другому заработали, я не думал о том, чем это может кончиться для меня.

- Нет, - отрезал я, покачав головой, - выгляни аккуратно, посмотри, чтоб не было никого.

Вторую часть дома отграничивал глухой забор, сзади ничего не увидишь - яблони распушились, да и далековато.

- Что ты будешь делать? - севшим голосом спросил Даня.

- Жечь твой дом, - честно ответил я.

На самом деле, не дом я собирался жечь. Рядом высилась недостроенная баня, а по совместительству - сарай. Я притащил деда туда, положил лицом вверх, нашел солярку, опрокинул на покойника шкаф, ровно так, чтоб одна из полок ударила по лбу. Закурил, разлил горючее и поджег сарай.

Даня все убрал - все вымыл, а свитер, которым он это делал, я положил в два пакета и запихнул в рюкзак.

- Что теперь? - тихо спросил Даня. - Пожарных?

- Нет, - покачал я головой, - теперь - спать.

Рыжий во все глаза уставился на меня:

- Как спать? Рядом же… рядом совсем - перекинуться может.

- Спать, - выдохнув, скомандовал я, - потому что, если что-то пойдет не так - мы с тобой сядем за групповое.

Даня хотел погасить свет на кухне, но я не дал. У предков его нашлась бутылка мартини - мы по глотку сделали, чуть ли не умылись им, остальное слили в раковину и одетыми завалились на диван.

- У меня нос разбит, - прошелестел Даня, - что говорить?

- Я тебя по пьяни, - так же тихо отозвался я.

Рыжий лежал недвижно, будто не дышал даже. Меня это наводнение безмолвной темноты пугало, казалось, я тут один. Огонь взялся за крышу, гарь пробивалась в дом, огненные всполохи плясали на лицах. Я почувствовал, что Даня вот-вот сорвется, вскочит, вцепился в его плечо, прижав к дивану, и стал вполголоса напевать что-то. Кажется, «Мусорный ветер» Крематория. В следующее мгновение дверь распахнулась и в комнату влетел перепуганный Данькин дядька.

Мы проснулись - я бы тогда очень многое отдал, чтобы действительно проснуться, чтоб это отказалось просто кошмаром. Ушёл я оттуда, когда Даня позвонил родителям, якобы, чтоб не попадаться на глаза его матушке, посмотрел на часы и пешком тащился почти до центра города, там, под мостом, достал этот чертов свитер и сжег.

Обгорел второй этаж, пожарные, пока дом еще не залили пеной, сказали Даньке вынести технику, какую сможет - Даня вытащил, приехали его родители, мать разохалась, улица вся сбежалась, а потом… потом кто-то из пожарных ненароком так спросил: у вас что, в сарае собака заперта была?

Мать Данькина теряла сознание, отец стоял, как вкопанный, и смотреть на «собаку» пришлось Дане. Батюшка его, как идиот, еще послушался соседских домохозяек, написал, что труп не опознан, так что к Даниным впечатлениям еще прибавился морг и зал, где лежат безымянные мертвецы.

Вот что он рассказал моей сестре. Не знаю, может, его это настолько мучило. Мы потом напились как свиньи, блевали дальше, чем видели, но жить стали дальше. Почему? Потому что я не мог дать Дане поломать свою жизнь из-за старого алкоголика, который накинулся на него с молотком - рыжий это чувствовал.

Домой мы с Ульяной вернулись молча. Она почти жила у этого своего лупоглазого, но переезжать не собиралась, говорила, мол, все равно из Тулы валить буду. Слава Богу, не в Питер. Родителям я отправлял процентов семьдесят своего заработка - они, умники, завели четыре счета и все по ним распределяли, а я убился им объяснять, что себе на безбедную старость коплю сам, хотя теперь большая часть этой старости ушла в дом. Не понимаю, почему нельзя было сделать этого раньше, зато спокоен, что никто ни за кем не донашивает, лечатся все в платных центрах, на море ездят каждый год, у них две иномарки, и сестра моя куда бы там не собралась ехать после универа - ехать может спокойно.

А во всем остальном - так не буду ж я шутить про национальность родного отца?!

Так мы и зажили. Жуля, правда, с моим приездом дома стала появляться реже, на съем меня не пускали истосковавшиеся родители, так что я следил себе в частном сыске за неверными женами, потом, в середине октября, встретил Марту, а к началу апреля мы уже думали съезжаться.

Марта была из состоятельной семьи, ладная такая, хваткая девушка двадцати пяти лет, папа ее, конечно же, от меня оказался не в восторге. Сразу в бой пошли аргументы, что меня подорвет, подстрелит, расплющит, а если нет - она, бедная-несчастная, по полгода одна тосковать будет. Я ее родителям объяснял, что этот род деятельности оставил, но они ни в какую. Марта оказалась упрямой, тогда ее папа начал нас обустраивать - и на этом этапе я начал понимать, что Марта мне, в общем-то, не пара.

- Это как получается, - своим сонно-недовольным тоном говорил папа, - ты, значит, приходишь со своей табуреткой, а там уже гарнитур и ты, выходит, за этот гарнитур им обязан… В семье лучше, когда оба с табуретками приходят и сначала бы нажить нормальный стул, а потом уж и гарнитур можно.

- У меня не табуретка, - уязвленно шипел я.

- Эти деньги кончатся, - отмахивался отец, - свадьба сейчас, медовый месяц, дом строится, ты квартиру отдельную купишь, обставить надо и то, и другое, ну, или идите в дом жить…

- Нет, - категорично отрезал я, - дом - ваш.

- Слушай, зови свою Марту сюда пожить, - предложила мама, - такую школу жизни она больше нигде не пройдет.

Идея была как минимум интересная, учитывая, что у Ули близился диплом и она активно собиралась в Якутию, а зачем и почему - так это можно даже не спрашивать. Я ставлю на то, что дело в Ленских столбах. Марта ей не нравилась до трясучки.

- Ты же понимаешь, да? - не унималась сестра, волчком крутясь по комнате. - Понимаешь, что это силиконовые сиськи?

- Да настоящие, - растерялся я, - вот те крест.

- Да я условно, - огрызнулась Жульен, - в переносном смысле - Китай твоя Марта.

Китай моя Марта. Вся моя жизнь, вообще, как я сюда вернулся - Китай. На войне понятней, мне понятней, вот у этого человека терминальная стадия фанатизма, он - угроза. Меня заваливало, цепляло осколками, пули, бывало, задевали, но там, на самой периферии, легче.

Я всегда знаю, что и для чего делаю - я сопротивляюсь войне, воюя. Потому что Толстовский принцип «непротивление злу насилием» тут не работает, потому что, конечно, было бы замечательно, если б все такие одумались разом, спели битлов и рассыпались в поцелуях, но на деле тех, кто отказывался палить по мирным жителям, стреляли на месте. Иногда мне казалось, что я хочу, чтоб человечество просто смыло с лица земли. Чтоб нас всех слизал пенистый язык океана, но потом вспоминаю своего прадеда и его рассеянную улыбку, запихиваю свою мизантропию поглубже в жопу и иду дальше. Поэтому, когда мне звонит знакомый и предлагает Украину, я начинаю задумываться. Дома череда тихих слез, Марта в панике.

И я всерьез планирую вернуться в прежний режим, вернуться туда, где мне место, пока не встречаю на улице знакомую женщину с птичьим профилем.

Стоял конец апреля, мы с Мартой обитали на съемном жилье, я подошел к Жулиному университету - мы хотели встретиться и пообедать, но тут из ворот вышла эта женщина - высокая, прямая, с восковым цветом лица и хищным носом, напоминавшим орлиный клюв.

- Здрасьте, - запустив руки в карманы, поздоровался я с Данькиной матерью.

Она сначала мимоходом кивнула, но потом стала, как вкопанная, приспустив солнечные очки. На меня смотрели два льдисто-голубых глаза.

- Корневич, - с интонацией недовольной училки произнесла она, - тебя ж разорвало.

Звали ее, кажется, Алевтина Сергеевна - не помню, я не обращался к ней по имени, я вообще к ней не обращался. В гости меня водить запрещалось, и если я когда-то и говорил с этой женщиной, то только чтоб побесить ее. Впрочем, искреннее недоумение относительно моей живости заинтересовало.

- Не разорвало, - поправил я, - я там ненадолго без вести потерялся, а потом нашелся. Приятно слышать, что вы радеете.

Она, видимо, мысленно меня расчленила, снова спрятала глаза за каплями очков и хотела двинуться дальше, но я ее окликнул.

- Как у Дани?

Как у Дани? Я даже слова «дела» добавить забыл. Она повернулась ко мне, но эти огромные очки, делающие ее похожей на стрекозу или муху, придавали лицу беспристрастность и невыразительность не хуже горнолыжной маски.

- Звонит? - пытаясь ужалить, поинтересовался я, разведя руками.

Ответом мне был скрипучий смех.

- Ты дебил, Корневич, - откликнулась местная интеллигенция, - они там жрут без вилок, а ты про телефон.

И тут до меня дошло, что я чего-то не понимаю. Данина мать неторопливо шла в сторону остановки, всем своим видом демонстрируя презрение к человечьему муравейнику. Я догнал ее.

- Что значит «там»? - идя с ней в ногу, закипятился я. - Вы откуда вообще узнали, что меня в покойники записали?

- Слушай, - вдруг, ни с того ни с сего, крикнула она, остановившись, - тебе, вообще, что от моей семьи надо? Отвали от меня, рожа бандитская, а то ментов вызову!

На нас начали коситься, правда, во взгляде студентов, курящих у корпуса, сквозило что-то привычное. Господи, есть же больная баба - кто тебя еще трахать умудряется?

- А Даня говорил, что вы ему не семья, - вскинув брови, спокойно припомнил я.

Она замахнулась на меня, а я, в общем, только этого и ждал. Ее все боялись - наши одноклассники, учителя, родители, а мне вот было глубоко насрать, может, правда, недостаток воспитания. Я легко перехватил ее запястье и очень крепко сжал.

- Алевтина Сергеевна, - стараясь выглядеть равнодушным, позвал я, - вы знаете, чем я десять лет занимался? Мне доктор листик дал, что меня злить нельзя, а вы злите...

- Пусти, сука, ты у меня сядешь, - дурниной заголосила она, - я тебя засужу, урод!

Если б не подбежавшая Ульяна, я б, наверное, руку ей вырвал, хотя помилуй Господи бить женщину - я просто держал ее запястье, а стоило его отпустить, эта идиотка, вереща, вцепилась ногтями мне в лицо.

Меня действительно нельзя злить, и это дошло до той стадии, когда люди, заинтересованные в моей продуктивности, взяли под белы рученьки и привели к психиатру. Транквилизаторами себя шпиговать я не дал, но работал над этой проблемой со всем возможным усердием - теперь меня трудно вывести из себя, надо очень постараться, но, если получится, шансы выжить минимальны.

К нашему всеобщему счастью Алевтине меня вывести не удалось, хотя руки потряхивало.

Ульяна усадила меня в машину и повезла домой.

- Какого хера происходит, - матерился я, закуривая прямо в салоне, - что она там городила? Ты что, в универе растрещала, что у тебя брат скопытился? Ульян, откуда она знает?

Жуля путала цвета светофора и за руль пришлось сесть мне - я машину и не в таком состоянии водил.

До меня постепенно доходило, что происходит. Мелкие были в садике, родители на работе. Уля зависла в коридоре, расшнуровывая кеды, а я, не разуваясь, прошел в родительскую комнату и выдвинул первый ящик комода. Второй. Третий. Перерыл их, перебрал все - письма не было.

Сложив руки на груди и опустив голову, Ульяна стояла в дверях. Я вспомнил вдруг мамин привычный беременный жест - она прижимала руку к животу, и я, когда она лежала в роддоме, а после в патологии, то и дело, невольно, повторял это простое движение. Папа еще то и дело взволнованно спрашивал - болит, болит?

Позже я понял, что это вроде защитного механизма психики - так мы пытаемся продлить присутствие любимых.

Я долго смотрел на свою рыжую, голубоглазую сестру.

- Она его передала, - заключил я.

Ульяна кивнула, шмыгнув носом.

- И ни в какой Питер он не уезжал.

Сестра молча покачала головой.

Я ничего не ответил, просто вышел из квартиры - она окликнула меня, но я останавливаться не стал.

Ульяна нагнала меня у машины, схватив за локоть. Я хотел сказать, что все в порядке, что мне просто надо проветриться, осознать, что случилось и почему они мне наврали, но вдруг заметил у нее в руке распечатанный почтовый пакет мышиного цвета. Я молча забрал его у нее из рук - там лежали стопки писем.

- Он тебе ничего не рассказывал, - вдруг понял я и, почему-то, от этого осознания стало легче.

- Не рассказывал, - севшим голосом повторила сестра.

- Ты знаешь, где он сейчас? - с надеждой спросил я, понимая, что, если она скажет, если она знает - я им все прощу.

Ульяна только покачала головой.

- Он не хотел со мной общаться, - пожала она плечами, - просто отдавал эти письма.

- Почему ты их не отправляла?

Ответ я знал.

- Мы с мамой так решили, - сказала Уля и, вытерев мокрые глаза, пошла в подъезд.

Я выключил телефон, купил бутылку джека и поехал на наше место. Даня писал мне с того самого гребаного дня, как я уехал в Карелию. Это были не дневники, не повесть о том, как степенно разлагается его будущее - нет. Да, он написал, что Питер сорвался и на следующий год мама таки хочет запихнуть его на иняз, что ему по-прежнему тесно, но от письма к письму он писал обо мне. Я, наверное, эгоист, но ни один из моих самых близких и самых родных не спросил, что я видел, что я чувствовал, посчитав все мои шишки личным выбором. Правильно, да, не спорю, но Даня писал только об этом - он спрашивал, много ли у меня шрамов, он писал мне о том, что им говорят в новостях, как, мать твою, я живу со всем этим, его интересовало, он писал мне о моих же кошмарах, которые не прогнала даже внушающая доверие тетенька с какой-то там ученой степенью в психиатрии.

Он писал то, что так зачастую мне было нужно - он писал, как прекрасен мир там, где нет нас. Он писал мне про Шотландскую равнину Раннох-Мур, Норвежские фьорды, долину рек в Британии, Венецию, песочные косы, прошибающие аквариумные моря, но выразительней всего в глазах моих стоял Кельнский вокзал - этот громадный, величественный собор, будто выросший из темного песчаника, бездомные в обнимку с псами на лестнице, ведущей от вокзала, неоновая молодежь, лающая немецкая речь и холодный ветер с Рейна. Старбаксы, такси в клетчатых шапках, гулкое дыхание органа. И на этом натюрморте нет места ни часам, ни черепу, ни мертвым цветам.

Рыжий, конечно, знал, что никто эти письма не отправляет, но продолжал их писать. Он ждал ответа. И ответ ему однажды дали.

Даня писал мне, даже когда я умер.

Я читал все это и не мог сделать ни глотка, понимая, что тогда уже ничто не поможет моему сознанию удержать равновесие.

В итоге - бутылку подарил бомжам, чтоб не было искушения приложиться, купил пачку Мальборо и поехал туда, где Даня жил десять лет назад. Высотка за цирком, с балкона вид на бывший храм, а ныне архив. Неприметное такое двухэтажное здание песочного цвета.

Я просидел тут всю ночь - небо сделалось цвета перезрелой сливы, в сетке проводов искрами коротили звезды, часов в двенадцать образовалась пьяная компания с гитарой, и потревоженная жительница с верхних этажей, открыв окно, обложила молодых людей матом - голову дам на отсечение, что это была моя знакомая. Горе-алкоголики рассосались сами собой ближе к полуночи. Около двух какая-то запоздалая студентка не могла отбиться от назойливого ухажера, и пришлось поиграть в супермена, проводив ее до двери. А потом коты устроили перекличку.

Город засыпает - просыпается мафия. Они вылезли из всех щелей - покоцанные коты разбойничьего вида, пушистые неуклюжие котята, изящные гладкошерстные кошечки всевозможных расцветок.

На капот фольксвагена прыгнула, вильнув хвостом, добротная богатка - говорят, они приносят удачу. Я, чтоб развеяться, пешком прогулялся до круглосуточного Лабиринта, накупил консервов и пару чебуреков, а потом на несколько минут стал повелителем кошек.

Вернулся в машину, а в голове тут же зароились мысли, кольнуло сердце, и вспомнился очередной литературный шедевр, который читал не я. Кажется, Цвейг - новелла про гувернантку, не про гувернантку точнее, а про детей, повзрослевших в один день. Даня читал мне ее вслух. У двух девочек была такая милая-добрая гувернантка, которую они очень любили, потом она забеременела от их кузена, который оперативно слинял в кусты, а их мать ее выгнала. Итог - несчастная барышня покончила с собой.

«Родителей они больше не любят, они потеряли веру в них. Они знают, что никому нельзя доверять. Теперь вся чудовищная тяжесть жизни ляжет на их хрупкие плечи. Из веселого уюта детства они как будто упали в пропасть».

Снова слышу его голос. Это было в том доме, в доме, который я поджег - причем уже после того, как я это сделал. Мы прогуливали. Сидели на хромой кровати в его комнате с выгоревшими на солнце обоями какого-то поросячьего цвета. Точнее я, упершись ногами в стенку, лежал головой у рыжего на коленях и собирал многострадальный кубик Рубика, а он читал.

И тогда, и сейчас мне вспомнился один эпизод из детства - единственный раз, когда я почувствовал разочарование в своих родителях, когда на какую-то долю секунды действительно показалось, что я не смогу любить их после этого.

Мне было двенадцать – разродилась кошка. Я знал эту кошку, часто видел ее на остановке, иногда подкармливал. Остромордая такая, худющая белая кошка на длинных лапах. Она была ласковой, и мы с Даней ее иногда подкармливали. Летним вечером я возвращался с прогулки, слышу - кричит, лежа в какой-то обувной коробке, куда сама полностью не помещается. В общем, подошел, а там котята. Штук пять. Видимо, она совсем недавно окотилась - все белые, мелкие настолько, что у меня тогда на ладони три штуки уместилось. Один уже был мертв, наверное, она его раздавила. Я его вытащил, в одну руку взял пищащую коробку, в другую - кошку и поволок домой.

С этим сокровищем меня на порог не пустили, выдали роженице жилплощадь попросторней и сказали нести, где взял. А я, дурак, спрятал к нам в подвал, что мне тоже делать запретили, накормил, напоил и пошел спать. Утром вышел - кошка кричит под дверью подъезда. Я ее впустил, она по подвалу мечется, ищет, кричит - спрашивает, помощи просит. Так мы с ней и носились по двору, пока я в мусорном баке не нашел ту самую коробку из-под пылесоса, которую ей родители выделили. Мне так плохо было, так горько, отчаянно и одиноко, что я думал - хуже вообще никогда не будет. Ну, было, ясен-красен.

Я взрослый человек и понимаю, что не все согласны устраивать у себя в квартире кошачью деревню, но тогда-то до меня не доходило, как это - мои родители добрые люди, меня учили помогать и не оставаться равнодушным, а сами…

Вот сейчас примерно то же самое. Страшно, что я опять, как двенадцатилетний пацан, не могу врубиться в ситуацию.

Постепенно светало. Спать не хотелось. Одна ночь бодрствования - всего-то. Давешняя студентка вышла из подъезда, и я, во избежание возможного флирта, пригнул голову. Когда выходила Алевтина, номер этот пришлось повторить. Видимо, они обе ехали к первой паре.

Было уже без двадцати девять, и я решил, что, если рандеву сорвется, придется идти в гости самому, но дверь подъезда открылась и, ворча что-то себе под нос, вышел невысокий сутулый мужчина с кожаным кейсом в руке. Одет он был тепло не по погоде, в выцветших волосах мелькала проседь. Стоило ему чуть приблизиться к арке, я тихо выскользнул из машины, подхватив уже давно облюбованный ржавый прут и, нагнав Даниного отца, схватил за ворот, ударив коленом под дых, и толкнул к стене.

Даниил Валентинович Живейнов - припомнил я. Валентин, значит. Забавно, сколько лет прошло, а я все в том же переулке, мудохаю того же интеллигентного доктора.

- Где Даня? - прижав прут к его горлу, гаркнул я.

Маленький человек с крысиным лицом все еще не мог продохнуть, прийти в себя от удара, но глаза на меня вылупил почти в суеверном ужасе - увидел буку из страшилок драгой женушки.

- Где Даня? - четко повторил я, напирая.

Мужик, видимо, так перетрухал, что вообразил себе приступ удушья, закинув голову и надсадно кряхтя.

- Я тебе сейчас эту херовину в зад запихну, - пообещал я, встряхнув крысеныша.

- Да в дурке он, - дернувшись, выкрикнул Данин батя, пытаясь закрыться руками.

Суки.

Я не удержался, еще раз приложил его коленом.

- В какой? - собравшись, спросил я, крепче сжимая прут, будто боясь, что он сам собой сорвется и размажет череп этому уроду, который опять скрючился, скуля. Пришлось снова на него рявкнуть: - В какой дурке - Маслово или Петелино?

- Их объединили, - очень вовремя сообщил Валентин, а меня эта тупость так взбесила, что я замахнулся, но мужик грохнулся на асфальт, закрываясь руками и вереща: - В Петелино - в Петелино.

Отлично. Я выдохнул, про себя досчитав до десяти, и протянул болезному руку, на которую тот уставился с неподдельным страхом.

- Значит так, - уже спокойней начал я, - у вас два варианта: или вы садитесь ко мне в машину, я довожу вас до работы, а по дороге вы мне тихо-мирно рассказываете все, что мне нужно, или я вас в машину запихиваю, и мы едем туда, куда не нужно ни мне, ни вам, но вас никто не услышит.

Конечно, он выбрал первый вариант. Сел себе на переднее сидение, ремень пристегнул трясущимися ручонками. Я его сразу предупредил, что в милицию может даже не идти, время не тратить - его запугать как два пальца…

В общем, понял меня мужик. Про Даню рассказывал тихим невыразительным голосом, хотя сомневаюсь, что он действительно что-то знал о нем.

- Я выкинул какое-то письмо, - говорил он, как псалтырь читал, но за дорогой следил напряженно, - он взбесился, кинулся на меня с кулаками. Я запер его в ванной. Он порезал вены.

- И вы его сдали? - сухо спросил я.

- Нет, - продолжил монотонно бормотать мой пассажир, - он потом хотел из окна выпрыгнуть - Аля поставила решетки. Потом попытался отравиться. А потом квартиру поджечь.

Я кивнул, передразнивая его голос:

- Ну а потом вы его сдали?

- Он болен, - с сугубо-врачебным безразличием констатировал Данин отец, а вернее отчим.

Я остановился у медицинского центра «Консультант», долго глядя на этого мужчину, стараясь понять, как можно так относиться к человеку, который вырос на твоих глазах.

Честно говоря, я был в ужасе. Просто не представлял, что нужно было сделать, чтобы моего чокнутого рыжего довести до самоубийства. Это ведь вулкан. Я бы скорее поверил в то, что он их убьет, чем себя. Он любил жизнь. Он хотел ее. Всю. Без остатка. С другой стороны, копошилась мысль, что, если бы Даня действительно до такого отчаянья искал смерти - он бы ее нашел.

- А вы зачем письмо выкинули? - я еще не разблокировал двери, думая, что Даня оценит, если я, допустим, выпихну эту мразь под колеса трамвая.

И ничего не знаю. Это все Аннушка.

Валентин молчал как нашкодивший школьник.

- Потому что он постоянно его перечитывал, да? - хмыкнул я, закуривая. - Что он делал эти десять лет? Где учился, работал.

- Нигде, - поморщился Валентин, начиная заметно нервничать. - Алевтина ему не дала, сказала - или ко мне, или никуда. В квартире закрывала, паспорт отобрала.

Я курил, думая, что же, по большому счету, мешает мне потушить бычок о его глаз? Меня ж отмажут - или отмажут, или выкуплюсь. Почему бы, мать твою, не прибить эту суку?

- Это… - вдруг спросил он, запинаясь, - это ты меня тогда? Ну, зимой, во дворе…

- Я, - хмыкнул, выкинув бычок, - жаль, не убил.

Я разблокировал двери, велев ему валить, что он не замедлил сделать. Отбежав на приличное расстояние, пострадавший послал мне такой взгляд, что стало ясно - еще один человек будет ежедневно перед сном желать мне сдохнуть в корчах.

Я снял с карточки приличную сумму, купил себе пожрать и, посоветовавшись с Улькиным навигатором, поехал в Петелино.

У Алевтины была одна гребаная черта, которую я хорошо помню - она постоянно говорила Дане, что он никому не нужен и что у него ничего не получится. Я всегда от души советовал рыжему в открытую слать ее. И он слал - прям с того дня, как я его материться научил.

До психбольницы я добрался быстро.

Вести переговоры мне раньше самому не приходилось, но, скажем так, в теории я подкован. Главврач оказался человеком вменяемым и понятливым, хотя говорили мы долго. В конце концов, за скромное вознаграждение согласился признать лечение оконченным, а Даню, задним числом, сегодня выпустить.

Я попросил его объяснить рыжему, что произошло, кто за ним вообще приехал и почему. Заведующий кивнул, мол, лучше тебя знаю. Я ждал во дворе.

Здание было как с обложки готического романа - старое, из красного кирпича, с остроконечной башенкой по центру и слепыми окнами. Я нарезал круги у машины, выкуривая одну за другой, когда на порог вышел Даня.

Я сигарету выронил.

Он стоял передо мной - парень со смутно-знакомыми чертами. Похудевший, осунувшийся, в каком-то пуховике нараспашку, будто не знал, не был уверен, какое сейчас время года, совершенно потерянный, выпитый, но такой же огненный. Мы долго смотрели друг на друга или, может, просто сквозь.

- Ты долго, - вдруг сказал он, и я не смогу описать этот тон, потому что его просто не было. Полное отсутствие цвета.

Ты слишком долго - хотел он сказать. Настолько долго, что опоздал. Окончательно? Бесповоротно?

- Извини, - кивнул я, садясь за руль.

Я включил айфон, который тут же сообщил мне о дцати пропущенных вызовах от всех, кого только можно, а в следующее же мгновение снова разразился трелью звонка.

Марта была критически зла, баллов так на одиннадцать - по десятибалльной шкале. Я особо рассусоливаться с ней не стал, просто сказал, что скоро приеду и буду не один, а потом снова отключил телефон.

Я понимаю: кроме того, что она - Китай, Марта передо мной ни в чем не виновата, но, с другой стороны, не сирую и убогую на улицу выгоняю. Придется нам всем это как-то пережить.

- Ты женат? - прямо глядя на меня, все тем же невыразительным тоном спросил Даня.

Он забрался на сиденье с ногами, но ругать я его, ясно дело, не стал.

- Нет, - покачал я головой.

Рыжий только кивнул каким-то своим мыслям и отвернулся к окну. Он отсутствовал. Полная апатия. Я таких видел. Они сидят на обломках взорванных домов, в пыли, копоти и чужой крови, глаза их мертвы, они не чувствуют боли - переломов, ссадин, ушибов. Они где-то очень далеко отсюда. Еще я видел такие лица у некоторых солдат, когда они стреляли по мирному населению. Тогда и задумаешься - жизнь с такими вот невидящими глазами, много ли она стоит?

Я привез Даню в съемную квартиру на Мориса Тереза. Дверь открыл своим ключом и встретился с женским консилиумом - Марта сидела рядом с мамой на диване, Ульяна, подтянув колено к груди, как на жердочке устроилась на ручке кресла. Все три были опухшими, заплаканными и напоминали пратчеттовских ведьм.

- Марта - это Даня, - как ни в чем не бывало представил я рыжего, - он будет жить с нами.

Сам же Даня, недолго думая, скользнул в ванную, закрывшись на щеколду. Я этому внимания не придал. Марта, бедная Марта, доселе считавшая меня самым надежным и адекватным парнем, который у нее был, разразилась воплями.

Мама молча вышла на кухню, Ульяна, сложив руки на груди, караулила у двери, за которой скрылся рыжий, а Марта вот орала дуриком.

Она была красивой - черноволосой, полногрудой и зеленоглазой, но сейчас казалась совершенно бесцветной.

- Ты какого хрена его сюда притащил? - вопила она, чуть ли не подпрыгивая на месте, что уж там о топанье ногами говорить. - Думаешь, раз за квартиру платишь - тебе все можно? Если ты его сегодня же отсюда не выпрешь - я вернусь к родителям. Тут ноги моей не будет! Олег, ты меня понял?

- Понял, - флегматично отозвался я, - такси вызвать?

Марта дала мне хлесткую пощечину - думаю, ей можно, в качестве моральной компенсации.

- Где ты его откопал? - видимо, поняв, что шутить я не собираюсь, наконец поинтересовалась она. - Это вообще кто?

- Друг детства, - спокойно пояснил я.

- Вот и сними ему отдельную квартиру, - с легкостью дочери Рокфеллера нашла выход из ситуации моя почти бывшая девушка.

- Он не может жить один, - сухо отозвался я, - потому что, отвечая на твой первый вопрос, откопал я его в дурке.

- Ты что, приволок домой психа? - опешила Марта, глядя на меня, будто в первый раз видела.

Господи, когда ж они уйдут все?!

- Мы можем забрать Даню к себе, - вернувшись в комнату, предложила сестра.

Я бросил на нее молчаливый взгляд исподлобья. Из кухни тут же вышла мама.

- Нет, - строго отрезала она, - у нас его не будет. Если у вас двоих душа на месте, когда психопат с детьми…

- Валите отсюда, - не сдержавшись, но все-таки не повышая голоса, попросил я, - просто все валите.

Мама побледнела, во все глаза смотря на меня.

- Олег, - рассеянно позвала Марта, - ты вообще понимаешь, что ты сейчас делаешь? Ради кого ты это делаешь? Нафига он тебе сдался? Что ты с ним носишься, как педик какой-то…

- Ну-ка пасть закрой, - выкрикнула Ульяна, наступая на Марту, та опешила, дернувшись к окну и испуганно уставившись на меня.

- Господи, - выдохнула она, - это что, правда? Ты педик?

Жуля, рыкнув, дернулась к моей обидчице, но ее ухватили за локоть.

- Ульяна! - окоротила мать сестру.

Рано или поздно это должно было прозвучать - ровно так же как рано или поздно мне пришлось бы ответить на этот вопрос. Хотя бы себе.

- Да, - пожал я плечами, - получается, что да.

Марта, возмущенно выдохнув, схватила сумку и, обложив меня всеми синонимами к слову «пидераст», покидала в нее документы, сгребла, что успела, и вылетела из квартиры, хлопнув дверью так, что у меня мозги чуть не вылетели.

Мама с Ульяной переглянулись недружелюбными взглядами, после чего сестра, фыркнув, натянула джинсовку и ушла, прикарманив мою пачку сигарет.

- Ты понимаешь, что творишь? - отчетливо спросила мать, сев передо мной.

- Ты знала, что он в психушке? - невозмутимо спросил я, ответ, конечно, зная заранее. - Тебе действительно легче жить с тем, что я могу умереть в любой момент? Ты же с самого начала поняла. Неужели такая катастрофа, что твой сын - гей?

Это надо было сказать - именно сказать, потому что пока она догадывалась, пока это оставалось теорией, была надежда, что это неправда, досадное недоразумение. Краткосрочный сбой в программе.

Мама кивнула, а с глаз ее наконец упали слезы. Она вряд ли знала, что именно хочет мне сказать, но знал я.

- Я тебя люблю, - признался я, обхватив ее голову и поцеловав, - хотя это было очень жестоко.

- Ты просто не понимаешь, что это за человек, - шмыгнув носом, чуть севшим голосом произнесла мама, а потом, выдохнув, добавила: - Ничего. Думаю, я научусь жить и с этим.

Как только она ушла, я постучался в ванную и попросил Даню выйти. Ответом мне послужила абсолютная тишина, испугаться я не успел - дверь вынес почти сразу. Рыжий лежал на полу, а на уголке раковины стояла опустевшая баночка моего Баклофена.

Недолго думая, я заставил его проблеваться и накачал раствором марганцовки. Даня пришел в себя, посмотрел на меня затуманенным взглядом и снова отрубился. Припомнив, что в пачке оставалось не так много таблеток, я дотащил его до кровати и улегся рядом.

Я понимал, кто он - ожог на запястье лучшее тому свидетельство. Но, цитируя все того же Цвейга - человек в таком отчаянии не может быть виноватым.

Меня, наконец, начало колотить от осознания всего произошедшего. Хотелось уехать отсюда - из этого города, в котором двор, где качели скрипят ржавыми цепями и слышится еще детский смех, где в подъезде пиковая дама ждет, чтоб исполнить желание, где под аркой, в зимней темноте, ломал руку интеллигентному доктору.

Я душу был готов продать, чтоб просто заснуть, но вдруг рядом услышал знакомый голос:

- Знаешь, у Кафки есть новелла - Превращение. Там чувак однажды проснулся огромным тараканом, и его семья его возненавидела… А что делать, если ты таким тараканом рожден?

Я поворачиваюсь и вижу тонкое белое тельце, увенчанное неповоротливой головой таракана.

- Проснись, Олег, проснись, - вдруг потребовал тот же голос.

Я открыл глаза - Даня навис надо мной, тряся за плечо.

- Ты так скрипишь зубами, что я проснулся, - пояснил он, закатав рукава моей рубахи.

Я проспал почти сутки - за окном уже догорал закат, васильковое небо щетинилось бритвенными звездами.

- Дань, - позвал я рыжего, - не делай так больше, хорошо? Считай, что я твою претензию понял.

Рыжий промолчал. Он еще долго молчал, около недели. Ел много, уже на следующий день без зазрения совести заказал всевозможной жратвы в Автосуши, штудировал объявления в интернете - работу принялся искать очень оперативно.

Так что, да, дня через три я уже и сам вернулся к делу. Я ему просто доверился, это лучшее, что я мог для него сделать.

- Пошли, прогуляемся, - это было первое, что он мне сказал.

Даня ходил в моих шмотках - они ему были великоваты, но мешком не висели. Было уже около одиннадцати. Мы шли пешком через дремлющий город, прогулялись мимо цирка и его дома, на который Даня даже не посмотрел, и вышли на набережную.

Тут не было никого. Река перекатывала седые струи, шумели пороги. На лавочке сидели две девушки, на плече у одной устроилось что-то… видимо, какая-то странная птица. Даня с прищуром смотрел на нее, настолько его это заинтересовало, что он даже сел неподалеку. Я в свете фонаря никак не мог разглядеть неведомую тварь, а рыжий вдруг как-то восхищенно рассмеялся.

Я повернулся к нему - глаза ожили, потеплели. Я вместе с ним снова почувствовал невероятность мира, окружающего нас. Прохладу майской ночи, стрекот цикад, шелест бурлящей реки.

- Что это? - поинтересовался я, кивнув на девушек, одна из которых уже задорно махала нам.

- Это калонг, - улыбнулся рыжий, а потом, для тупых, пояснил: - Рукокрылый лис.

Будто в подтверждение, девушка достала банан и дала кусочек животному. Я не знал, что удивляет меня больше - наличие летающих лис в природе как в принципе или наличие летающей лисы в этом захолустном городишке?

Рыжий не сводил с них глаз. Калонг взмахнул кожистыми крыльями, напоминавшими зонт.

- У тебя тут шрам, - вдруг сказал он, положив руку мне на подреберье, - откуда?

У меня мурашки пробежали вдоль позвоночника, я накрыл ладонью его пальцы. Вряд ли же девушку, приобретшую летающую лисицу, удивит пара пидорасов?

- И случилось тогда в Сирии? - тут же задал он следующий вопрос, опустив подбородок мне на плечо.

Это было близко. Очень тепло, интимно и почти по-подростковому неловко, но разрывать этой связи не хотелось.

- Попал в Алеппо, когда правительственные войска бомбили город, - вяло отозвался я, - слышал про это?

- Сентябрь двенадцатого, - кивнул рыжий, готовый к долгому разговору.

Я не знаю, хотелось ли мне обо всем этом говорить, или все раны давно уже зализаны, и остались одни только шрамы, но это как будто было нужно не мне, вернее, не только мне. Я рассказал - так, основную часть, то, что мог рассказать, то, о чем он меня спрашивал в своих письмах. Девушки с калонгом ушли, а Даня все сидел и слушал мою недетскую сказку странствий.

- Ты был в Иордании? - вдруг спросил он.

- Был, - кивнул я, предчувствуя, что он хочет узнать, - и Эль-Хазне видел, и Ад-Дэйр.

Оба храма, высеченные из скал, стали перед моими глазами. Я не влюблен в Израиль и все близлежащее по понятным причинам, да и этот извечный раскаленный песок, барханы, невысокие горы, осыпающиеся как песочные печенья - они не могли восхищать, но потом я поднялся к Ад-Дэйр. Так вышло, что какие-то минуты я стоял там совсем один - под палящим, обжигающим солнцем и божественным творением человеческой руки.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме не смог пропитать меня такими чувствами, такой волей к жизни - там толпились люди, узкие улочки сжимали их, продавцы на всех языках крикливо предлагали свечи, иконы, сувениры. Толпились раззевавшиеся туристы в шортах и потных майках. Все хотели чуда и не замечали, как растаскивают его по кусочкам. С Ад-Дэйр же я оказался наедине.

Может, тогда я говорил с Богом.

- … а ты смотришь - и словно Бог мне в глаза глядит, - вдруг долетел до меня обрывок фразы.

- Что? - встрепенулся я, немного растерянно глядя на рыжего.

- Ничего, - усмехнулся он, поясняя: - Полозкова. Я хочу в Мак.

- Ну пошли, - легко согласился я, прикидывая, работает ли он еще.

Даня пожал плечами, щурясь и глядя в сторону далекой многоэтажки, высившейся за цирком.

- Могу взорвать, - вяло предложил я.

- Можешь? - вскинув бровь, переспросил рыжий.

- Да, - немного подумав, серьезно ответил я, - да, наверное, могу.

Взрывать высотку Даня меня просить не стал - наверное, больше из практичных соображений, чем из гуманистических.

Мы поднялись, дошли до Мака, где Даня набрал два пакета пережаренной, но вкусной дряни и два бумажных стакана латте. Все, кроме кофе, сбагрили мне. Было спокойно. И мне, и рыжему. Даже курить не хотелось.

- У меня документов нет, - вдруг сказал Даня, - вообще никаких. Даже официантом не смог устроиться.

- А ты хочешь устроиться официантом? - скептически поинтересовался я, глотнув кофе из его стакана.

- А что мне еще делать? - фыркнул рыжий. - Двадцать шесть лет - ни образования, ни опыта…

- Желание есть? - бодренько перебил я.

- Есть, - помолчав немного, отозвался Даня, откинув с лица медную прядь.

- Какое? - кивнул я. - Чем бы ты хотел заняться дальше?

- Программированием, - сходу ответил он.

- Будет тебе программирование, - кивнул я, но тут же добавил, став перед ним: - Только веди себя как человек.

- Это как? - поинтересовался рыжий.

- Это так, чтоб я из страны мог со спокойной душой уехать, - пояснил я, прищурившись.

- А у меня, типа, душа будет спокойна, - передразнил Даня мою серьезность.

- Дань, я тридцать штук в день делаю, - развел я руками, - хочешь выучиться, раскачаться, сам зарабатывать? Тогда еще какое-то время мне придется поработать так. Ты хочешь мира - на это нужны деньги. Чтобы тебе начать что-то делать - нужны деньги и…

- Олег, на хера мне эти деньги, если ты подорвешься или инвалидом останешься? - окоротил меня рыжий, но тут же добавил: - Инвалида я еще переживу.

- Ммм, будешь менять утки? - подтрунил я, обняв его за плечо.

Мы шли молча какое-то время, а потом я вдруг спросил:

- Хочешь на море?

Даня не ответил, но ежу понятно.

Мое первое море было Черным и, как ни странно, уже в годы службы. Даня же ездил с родителями каждый год, в основном в Египет или в Турцию.

Я сделал несколько звонков, чтоб достать ему новые документы - все, включая аттестат. На эту ушло около месяца. Он уже начал готовиться к поступлению, не знаю правда, выбрал ли ВУЗ, мы об этом не говорили. Я боялся услышать слово «Питер» - рефлекс собаки Павлова, но знал, что, оставшись здесь, мы особо ничего не добьемся, обороты не те. Будет тесно.

Алевтину выбросили из универа, потому что она вцепилась в Ульяну, орала и требовала сказать, где Даня, стала распускать руки, а моя сестра, в общем-то, росла с двумя пацанами - за себя постоять умеет. Мне не нравилось, что эта ненормальная может знать, где они живут, но грела мысль, что скоро они и оттуда переедут.

Даня болезненно реагировал на мои походы домой, и объяснять ему, что это совсем другое, что этого из меня не выкинуть, не отрезать никак, оказалось делом бесполезным.

Мы не спали, точнее, спали-то мы в одной постели, но иногда оба лежали по несколько часов как бревна и думали, что вообще друг с другом делать. Даже не целовались ни разу. Что-то такое проскальзывало время от времени, но рыжий еще не отошел окончательно, он старался, держался, работал, но иногда его все-таки сбивало с панталыка, и тогда я понимал, что для отъезда еще очень рано. Что если вот так его сорвет, когда меня не будет рядом - результат окажется плачевным.

А потом я взял билеты в Крым. Самолетом в Симферополь, а там на автобусе до Алушты. Гостиницу мы выбирали вместе, выбирали-выбирали, а потом плюнули и сняли квартиру. На расстоянии больше тысячи километров от дома Даня вздохнул спокойно. Море его лечило, зализывало его раны, море дало ему, наконец, поверить, что он сможет жить дальше, сможет взять весь мир целиком. В этом была его проблема, в этом было его единственное сходство с матерью - он хотел абсолютности. Поэтому, когда мне звонила мать, у него случились не истерики, но какие-то спектакли если не неподдельной скорби, но настоящей ревности и беспокойства. Дане нельзя было объяснить, что это - мама. Точнее, он-то понимал, конечно, даже заставлял себя говорить, что понимает, но все равно не мог смириться, что любят кого-то, кроме него.

Так мы и жили. Пили вино, Даня опять читал мне вслух, хотя я, разморенный после долгих купаний и летнего зноя, быстро засыпал.

Там я начинал понимать, что мне его не хватает. Мало мне. Я подолгу смотрел на него - он спит, огненные волосы, как мочалка от морской воды, на подушке песок, кожа стала бронзовая, мышцы силой налились. В общем, и хотелось, и кололось.

Как-то ночью мы вышли на берег. Глухой ночью, совсем глухой - когда уже даже молодежь утекла по койкам. Не было никого. Волны, разлетаясь брызгами, бились об оскаленные рифы. На далеком, чуть приплясывающем буйке сидела чайка. Несколько птиц кружило в небе, грозясь крыльями сбить звезды.

Пахло йодом и солью. Я полез в воду. Даня сидел на берегу, в одно лицо употребляя сладкие инжирные персики и дыню, забивая все это красным крепленым, обжигающим язык.

Я доплыл до буйка, обхватил его, согнав сонную птицу, и тут дух захватило от того, какая бескрайность передо мной развернулась. Какая широта. Ничто в перспективу не уходило. Все ей и было.

Рыжий там сидел и слушал, как набегает прибой на камни и отбегает, волны лизали ему ноги, подбрасывая отколотые ракушки, стекляшки, отполированные морем, косицы водорослей. А я здесь вдыхал эту бесконечность.

Не надо чувствовать время. Не надо верить в абсолютное одиночество. Надо брать этот мир - все, что можешь. Мне вспомнился лейтенант Дэн Тейлор, которого Форрест Гамп вытащил на себе, как он с ампутированными ногами поплыл в неизвестность, прочувствовав всю красоту этого мира и, наконец, поблагодарив юродивого за свое спасение.

У меня, слава Богу, ноги были на месте, а на берегу ждал самый рыжий, что важнее, и я еще не допил, не дотанцевал, и не долюбил.

- Так вернемся к разговору про утку, - задорно напомнил я, отряхнувшись от воды, как мокрая собака.

- Что? - вскинул бровь Даня, вытирая с подбородка персиковый сок. - Что я буду делать, если тебя контузит?

- Ага, - бодро кивнул я, усевшись рядом и глотнув вина.

Песок тут же налип на мокрую кожу.

- Много работать, - пожал плечами рыжий, - настолько много, чтоб снова поставить тебя на ноги, а потом разъезжать по свету и это забыв, как страшный сон.

Мне понравился этот ответ.

- А если не получится, - все-таки не унимался я, но наткнувшись на вспыхнувший взгляд рыжего, пояснил: - в смысле, если сразу не получится - сам будешь?

- Буду, - хохотнул он, - и, уж поверь, никому другому такое ответственное дело не доверю.

Он забрал у меня бутылку и отхлебнул, прижавшись ближе, будто, наконец, ожидая чего-то.

- Куда ты собираешься подать документы? - решив сегодня выяснить все жизненно важные вопросы, негромко поинтересовался я.

- В ИТМО, - как-то неохотно признался Даня, будто боясь, что я разозлюсь или, того хуже, запрещу, - мы же уедем, да?

- Да, - выдохнул я, в общем-то, и сам понимая необходимость этого.

Мы и так задержались.

- А давай отсюда, - вцепившись мне в руку, попросил он, - из Симферополя в Питер, а?

В темноте я не смог разглядеть свой ожог, но, в общем-то, и так помнил, что он там. Мобильник остался в квартире и… я не сомневался, на самом-то деле. Я не думал.

- Хорошо, - согласился я, - только ты должен понять - мне надо будет уезжать, ну, хотя бы пока ты учишься. Потом, да, найду что-нибудь другое. А так - если хочешь взять все, Дань, надо рисковать.

Он поцеловал меня. Просто обхватил лицо ладонями и поцеловал. От него пахло персиками, вином и морем. Я знал, что он убьет меня, если я, не приведи Господи, поцелую еще кого-нибудь в своей жизни. Я знал, что он убьет себя, если со мной что-нибудь случится, и никакая безграничная красота этого мира его не спасет.

Я не знал, что ждет нас впереди - там лежало море, полное загадок, таинственное и непредсказуемое, но я чувствовал, что больше никогда не придется дрейфовать одному. Меня просто уже не было, зато была абсолютность.

Голос больше не звучал в моей голове, я слушал его наяву:

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,

Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес,

Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой,

Оттого что я тебе спою — как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,

У всех золотых знамён, у всех мечей,

Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —

Оттого что в земной ночи́ я вернее пса.

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,

Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой,

И в последнем споре возьму тебя — замолчи! —

У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Но пока тебе не скрещу на груди персты —

О проклятие! — у тебя остаешься — ты:

Два крыла твои, нацеленные в эфир, —

Оттого что мир — твоя колыбель, и могила — мир!

Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес,

Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой,

Оттого что я тебе спою — как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,

У всех золотых знамён, у всех мечей,

Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —

Оттого что в земной ночи́ я вернее пса.

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,

Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой,

И в последнем споре возьму тебя — замолчи! —

У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Но пока тебе не скрещу на груди персты —

О проклятие! — у тебя остаешься — ты:

Два крыла твои, нацеленные в эфир, —

Оттого что мир — твоя колыбель, и могила — мир!

6 комментариев