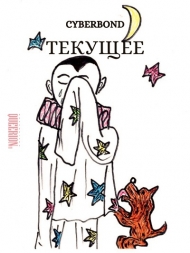

Cyberbond

Текущее

Аннотация

Сюда затесался некий Петор Ильич (почти Чайковский в смысле наклонностей). Остальное – "из глубины".

Сюда затесался некий Петор Ильич (почти Чайковский в смысле наклонностей). Остальное – "из глубины".

…Она поцеловала Петю, несколько раз, потом он вынес судно, потом ушел. Больничный коридор, просторный, пустоватый, сероватый.

…Она поцеловала Петю, несколько раз, потом он вынес судно, потом ушел. Больничный коридор, просторный, пустоватый, сероватый. Парк, в котором старые больничные корпуса, как лабиринт.

Дореволюционный кафель на полу, мелкий, серый и кремовый, шашечками.

Когда все случилось, а случилось внезапно для Пети и для отца, хотя мама и лежала там долго, они уехали в санаторий, — снега, снега.

Там как-то утром папа сказал Пете, что видел во сне лестницу и что он будто спускался по ней, все вниз и вниз.

Петя подумал, что папа, может, тоже скоро уйдет, что это предчувствие, — и он испугался. Но все же решил (кто-то за него решил, не он сам решил, — ему подсказали?), что дело не в этом.

Что настоящая, подлинная жизнь отца кончилась — то есть, то, ради чего стоит и жить и терпеть, и надеяться. Хотя после для отца пройдет еще двадцать два года — нет, двадцать один и четыре, наверно, месяца.

Папа будет деградировать последние лет, наверное, шесть, и то, как Петя будет себя вести — а Петя станет, конечно, заботиться, но вести себя будет при этом погано, истерично, бессильно, бесчувственно, — лишний раз лишь докажет Пете ужас всего.

То есть Петя поймет, что жизнь, вообще говоря, никчемна.

Она так устроена: как унитаз. Ничего «святого».

(Фоном шел поздний-препоздний «совок», какие-то очереди, за чем-то, серые тени на серых улицах, равнодушные «длячего», равнодушные «низачто», да в общем, как оказалось, и «незачто»).

Конечно, Петя будет иметь свою тайную жизнь и отдушину, потому что иначе бы он не выжил — а может, это просто была судьба, просто такую программу вот вставили.

Его всегда волновало сильное, грубое и простое. Почему он, наверно, так не любил отца. Потому что отец был гораздо тоньше устроен, чем надо бы. А Петю волновал тайком этот разъедающий хлам «совка» — все эти чумазики с молотками, зубилами и хер его знает, с чем там еще, — наверное, с лобзиками.

Они были как бессмертные боги Греции.

Юноши тоже были, лять, ничего: от них веяло мощью недосказанной жизни, недооформившейся судьбы. Эта «недооформленность» делала их как бы и сложными.

Непростыми, во всяком случае.

Или, точнее, неоднозначными.

Но «совок» волновал конкретно. Еще когда шестиклассник Петя (он пока и не знал, что он будущий композитор Пётор Ильич) ехал в маршрутке мимо стройки из школы, и всегда старался справа присесть, к окну, потому что там возле стройки мельтешил-желтел бушлатиками стройбат. Ради этого пробегАл весь день.

Это было, конечно, нечто. Морд солдатиков видно не было, сизо-розовое было там что-то, обветренное, шершавое, — а вот туловища… Портной сказал бы: ладненькие. Они все тогда ушивались, потому что и на гражданке было модно «в облипочку». Будучи пухлым, Петя гражданскую «облипочку» презирал.

Не сразу, но после он полюбил расхлябанную бесформенность нового, камуфлированного шмотья. Оно походило на листья осенью.

Петя помнил, как они с папой шли от мамы по больничному парку, и выпал снег, но было начало октября еще, везде листья, всюду — над, под, возле — сочащиеся лохмотья их. Они с отцом не знали, что через месяц отец скажет: «Мы сИроты». А тогда, среди таявшего снега, в это не то, что не верилось, — об этом даже не думалось.

Папа горевал, горевал. Петя, конечно, тоже, но он убегал, он имел пространство маневра в жизни. Только теперь Пётор Ильич понимает, какая на отца надвигалась жуть.

Эту жуть богу невозможно простить ни за что на свете. Да и любую жуть. Да и есть ли он, вообще говоря? А если он есть (а он же ведь есть, какие-то явные равновесья, мне отмщение, то да се), — короче, от этого вряд ли кому-то легче.

Все катит само собой, если ты окончательно не зомбирован.

У отца набрякли мешки под глазами, хотя он молчал, весь ушел в себя. Сизые тучи.

Он молчал, он верил в то, что Пётор — не зря; он — гордость.

Петю угнетала такая определенность.

Он вынужден был гулять с отцом по лугам и лесам Барвихи, летом, среди свежести предночной. Туман выползал из леса, скрывая дальний конец поляны, — гулко, как дятел, стукотала за деревьями электричка. И тишина. Была вроде идиллия и луна.

Но кто в это мог теперь верить? Даже деревья знали: будет — зима, зима.

Впрочем, иногда случалась и благодать забвенья.

*

С годами папа стал часто подолгу спать. Петю это устраивало.

Тогда он уходил «гулять». Барвиха была еще вполне хороша, мало застроена. Все эти мерзкие говнюки на джипах отсутствовали. Они еще мотали сроки в тюряжках, мотали портянки в армии или мотали лапшу на уши комсомольцев угасавшего сысысыр. В любом случае, эти люди были гораздо взрослее Пети.

Петя тоже, конечно, ни во что уж не верил. Но он одиноко бродил по холмам и рощицам, вдоль бесконечных зеленых заборов (однако порой сквозных) и мечтал о солдатах, выискивал их, как собака дичь.

Чаще всего они проносились в крытых брезентом кузовах грузовых авто. В годы детства — Петя помнил! — они иногда распевали песни или свистели и орали. А теперь, словно осень страны их совсем обезгласила — они торчали из кузова молча своими головами, как горошины в раскрытом стручке.

Крупно везло, если они где-то работали. Тогда Петя бродил вокруг, нарезая бессмысленные круги, пряча себя то за леском, то за холмом, то за целым кварталом дач.

Проходя каждый раз мимо, он бросал жадные, быстрые взгляды на смуглые спины, розовые от загара, лоснящиеся хребты и лопатки, на уходящие в заляпанные штаны певучие, как бока скрипок, их «станы», на громоздкие пыльные сапоги.

Эти последние были словно трубы кораблей его пасмурного воображения в океане без берегов. Они выбрасывали его на острова каких-то вовсе уж непонятных фантазий. Словно чугунные дзоты, выпирали они на ребристую, разъезженную поверхность земли, круша, осыпая ее узоры или погружаясь в них по самую щиколотку.

Пётор уносил с собой обрывки подслушанных хмурых слов, как дикарь фольгу поддельных сокровищ от бледнолицых — хотя красный загар делал солдат, скорее, индейцами.

Иной раз его царапали угрюмые взгляды, как когти шершавых ящериц, иной раз ему казалось, что в глазах солдат вспыхивал вослед ему насмешливый, едкий такой огонечек. Впрочем, сперва огонек этот, эти искорки, казались ему «озорными», — или, точнее, он почти сразу уверил себя в этом слове, которое примиряло и давало, — ну не надежду, конечно, какие уж такие могли у него быть надежды, на что? — а давало пищу все тому же воображению.

Беспокойная плясочка светотени, эти поползновения жизни куда-то всё течь, эти переливы серебристых от пыли листьев и трав у обочин, эти густые, лепные полосы от шин на полях цвета смуглых телес, это стойкое, сочное обилие сорняков в ореоле вечных жестких, желтых, монетками, цветочков, — все это превращалось в роскошный по колориту, но выцветший гобелен, в который Пётор Ильич укутывался, как в бесконечный привычный плед.

Ибо душная сень терраски спустя время встречала его — словно жена равнодушная, надоевшая.

Начиналось привычное телесно голодное одиночество.

Вот тогда-то в голове его возникали странные образы и мечты. Находясь почти у вершин этой страны, — бредя вдоль бесконечных зеленых заборов, — будущий Пётор Ильич становился как Саваоф, из конца в конец просматривая всю землю.

Он все видел, все знал, всему давал строгие, но не страшные предписания.

Так, в той стране с краю хмурого, но теплого океана без запаха, как вода в ванне, однако темного, бурого, а главное, очень спокойного, РУТИННОГО, простиралась земля, полная лесов, мелких сел, хуторков и различных ферм.

Столицею края был городок с огромным, как пасть бегемота, грязным портом. Городок должен был тянуться по обширной, плоской, подобно столу, равнине. На площади в центре располагался огромный плац в окружении длинных приземистых корпусов, далее шли деревянные домики, огородики, то да се.

Быть может, это была умозрительная модель России, исключавшая, впрочем, всю психологическую правду и весь реальный садизм вседневной российской жизни, оболочка без содержания, тело — но с робкой попыткой души внутри, однако без судьбы вокруг. Или, точнее: с душой, плененной телом, но не судьбой, и в этом смысле (наиболее точном!) — с душой бессмертной.

(Потому что в человеке умирает одна судьба, душа же и тело лишь растворяются, преобразуясь, а значит, бессмертны — однако д за пределами именно ведь судьбы!..)

Ну, короче, там было много сонно покорных людей в одежде военной и в том хламье, которое Пётор мог увидеть только на стройплощадках, — и это хламье, похожее своею непринужденностью на листву, палую, пеструю, теребило его воображение так же остро, как ноздри его теребил дачный прозрачный, колкий от кислорода воздух.

Короче, все они там ожидали распоряжений, спариваясь по-разному с завидной животной похотью и охотой, при этом границы возраста, пола и даже самой стыдливости были смыты — а смерти долго вовсе не существовало в этой стране. Чуть позже Пётор Ильич дополнил порядок в ней допуском, что рабов можно клонировать, а прежнее тело отправлять в перековку, шкуру на мебель и сапоги. Все остальное тоже в хозяйстве бы пригодилось. Или они там могли бы пожирать себя, однако сожранное после опять отрастало б. Впрочем, мысль о такой возможности Пётор Ильич предпочитал допускать только на край сознания, обеспечивая своему зверью упрямое, условное, но бессмертье.

Пётор Ильич никогда не был садист, во всяком случае, садист сознательный, однако порядок в этой стране царил — и похожий на ритуал порядок. Бордель, казарма, затем строительные отряды, затем, уж состарясь, — тихое прозябанье в конурке при огородишке, — вот и все этапы жизни его «зверья». Сам Пётор был при этом как бы для всех них живородящая мать, с двойной половой оснасткой, всемогуще мудрая, но душевно непростая, а полная прихотливых фантазий волшебница. Фея, но Карабос.

Этому бреду молодой Пётор Ильич отдавался весьма основательно — с каким-то даже беззащитным помаргиваньем, с какой-то даже стыдливостью на конце, в виде подсохшей капельки.

Герцен назвал бы его, наверное, любомудром.

Вокруг Петра Ильича подлинная страна еще незаметно, однако рушилась. Пространство рвалось, Пётор это вдруг стал чувствовать почти физически, как будто с хрустом рассаживались даже простыни облаков, а время стало мутным и невсамделишным. В нем можно было разбить себе лоб, но узреть нельзя было и руку свою, пред собою протянутую, — за подаянием в виде жизни, если не побояться совсем уж выспренности.

В этакой суматохе Пётор Ильич, наконец, женился.

*

Нечего говорить, что избранница его была совершенно случайна. Ее Петру просто подсунули, как это бывает почти всегда с любым Петром Ильичом, когда он зазевается и выпадет вдруг из жанра.

Она оказалась старше его на два года, хотя и Пётор был уже не дитя по летам, — горбоносая, с пепельными пышными волосами до превосходной по-женски попы, выпуклой и упругой; зеленоглазая. (Пете вообще везло на светлоглазых и энергичных женщин).

Увидев ее впервые, он представил себе почему-то розу, причем розу не просто бордовую, а до черноты бордовую, словно нервно обугленную.

У нее был черный широкий, как крылья, плащ с желтыми отворотами. Она была эффектна, но чем-то, казалось Пете, как бы и сдавленна. Она была суетливой пленницей ритуала, — то есть, жизнь понимала как ритуал, как постоянную с калькой сверку, чтобы все, как у людей, — чтобы муж, пускай даже и Пётор Ильич…

Ее идеалом был ее же отец, умерший очень рано. Она воздвигла культ, похожий на романтическую руину в глубинах пустого парка.

Они с Петей гуляли по парку, грязному, пыльному, еще лысому по-первоапрельски. Жалобно шуршали листья прошедшей осени под ногами, их бурый прах, а ветки тянулись к беспокойному небу, исходившему то солнцем, то снегом, то — вдруг — дождем.

Потом была его или ее комната, ее колготы, в которых он путался пальцами. Липкий запах одурял его.

Они расписались; колготы пали. Но через месяц стало вдруг ясно, что шторы, в общем, не нужно задергивать.

Что лучше вместе совсем не быть.

Они развелись.

В утешение Пете папа сказал, что она «мещанка».

Петя же полагал, что она права.

*

Пётор переживал полгода, но не винил себя. Один приятель, с которым у него сложились странные, недоговорённые отношения, спросил (как-то даже и смачно), увидев ее пост фактум: «Это какая ж сволочь вас познакомила?»

Пётор Ильич промолчал печально.

Он-то уже понимал: судьба…

И странное ведь же дело: сразу после свадьбы его познакомили с одним парнишкой! Чернявым, кудреватым, вполне очень даже милым, — он сам подошел к Петру Ильичу, этот парнишка, назвал общих друзей, сказал, что интересуется оккультизмом. Общие друзья издалека украдкою наблюдали.

Тогда Петя продемонстрировал отрешенную вежливость.

После он в душе очень жалел об этом. Но со дня свадьбы не прошло и 50-ти часов; были еще надежды…

А эти, вокруг, всё уже знали, всё понимали, как дОлжно, как следует.

Большое видится на расстоянье.

Но Петя был так угнетен, что даже при виде солдат на улице душою тогда не вздрагивал. Оцепенело двигался он в сизом дыму от горевших надежд — навстречу теперь судьбе…

Через год начались безудержные знакомства.

Земля оказалась на удивление как тесна! Когда один приятель вел его по больничному парку (приятель был врач, у него в больнице стряслось дежурство), Петя нос к носу столкнулся с женщиной-коллегою по работе. У каждого была своя жизнь: женщина в больнице навещала супруга. В холодных и золотых сумерках голого весеннего парка Петя с врачом и милая, толстая эта тетушка двигались, словно делая какие-то загадочные, многозначительные пассы, как в аквариуме. Так, во всяком случае, Петру тогда показалось.

И доктор, и тетушка при встрече окутались сложной таинственностью, многозначительной, ускользающе…

Но Петя-то был вовсе еще душой дитя! Доктор завел его в какие-то больничные холодные катакомбы, в подвал, похожий, наверное, на прозекторскую. Петя чуть вздрагивал от стоялой сырости этих сводов.

Потом он ползал по доктору. Тот лежал на узкой больничной кушетке, Петя недоуменно, мечтательно целовал ему грудь, доктор сказал: «Возьми! Возьми!»

Он сказал это таким властным тоном, что Петя отлип от тела и зашарил глазами по столу, который впритык к ним так деловито, так желто, как укор и приведенье почти, торчал. Почему-то Петя подумал, что его просят взять карандаш или авторучку.

После, обмывая себе живот и чресла в низкой раковине, врач загадочно улыбался.

Вроде б Петя его потряс.

*

Но еще до этих всех потрясений, в тот путаный переходный, ничейный год, Петя увидел фильм про дедовщину среди солдат нашей гниющей, но тайно толпою, да и всем народом любимой армии.

Он смотрел этот фильм раз, наверное, восемь. Дедовщина там была, конечно, кошмарная, особенно когда они, полуголые, как ветки в начале мая (бугорки юных мышц, темные ручьи на казенных бледно-зеленых майках), — отжимались от бетонного пола, а вдоль неровной серой шеренги из солдатских бритых голов (похожих на каменные ядра древних цивилизаций) вышагивали громадные «эти самые», бликующие таким сказочным, таким густым довольством фетиши на ногах одного гнилого, подлого, но ничего себе накаченного сержанта. (О, эта их чернота была, как ночь за дробным стеклом веранды, — она отражала, предупреждая, но и звала, она манила в полуночные леса, в чащи заговора, коварная погубительница… Да и сержант был безупречный брюнет жестокий).

И еще, как он, к примеру вот взять, сержант-то этот, — гнилой и подлый, подлый, подлый, конечно, кто же и спорит, все видят же, — короче, как он подцеплял тупым кованым носком сапога подбородок своего главного супротивщика, какого-то салабона ушастого (трепетного ушасто, но непокорного, со стальным костяком в душе).

Пётор словно чувствовал всякий раз, какой этому ушастому чудаку судьба дарит прекрасный, опьяняющий, с ног рассудка сшибающий густой и горький, как дым из трубы крематория, теперь уж навек жизнестойкий (избавительный, что ли? Навеки вместе с богом?..), — запах!..

То есть, нужно и это уметь ценить, а не фуйней какой-то бумажной, ООНовской (права человека) маяться.

Тем паче, что с ушастым к концу фильма произошла истерика, и он под дулом своего автомата заставил сержанта, полуголого, самого отжиматься в ужасном темпе, да еще в луже. Так что теперь уж сержант, весь бугристый, монументальный, часто-часто взбрыкивал плечищами на полу и усердно блестел, словно скульптура на станции метро «Площадь Революции», где все статуи так пафосно, знойно вооружены и обуты, а иные даже пришли сюда бдеть навеки с собаками…

Выйдя как-то из зала, Пётор увидел впереди себя колченогого паренька. Тот прихрамывал. Он тоже шел с фильма. Но Пете показалось, что он не просто сам по себе прихрамывает, а что у него ноги от впечатлений подгибаются. Петя уловил запах то ли мечты, то ли горя, то ли всего вместе, что шел от этого придавленного человечика.

Вот бы Петя с ним познакомился! Они бы точняк сошлись!..

При этой мысли Пётор сделался белокурою нежной бестией — разумею я, не в смысле прически, а в смысле философской традиции. О, в нем не проснулся садист, о нет. Скорей, что-то явно напротив, — этакая гризеточка, но воровато-понятливая.

Петя купил солдатскую форму и оделся в залитой солнцем спальне, перед большущим зеркалом. Форма на нем топорщилась, выглядел он уродски, убитая этим пухлощекая морда нелепо торчала, как из мешка. Он был словно неверная гурия, которую евнухи сейчас унесут топить по приказу обиженного султана.

В первый раз Петя даже не стал онанировать. Но кто-то подглядел его испуганный экзерсис, и во дворе, в спину ему, произнесли ЭТО нехорошее, в общем, слово,— однако отчасти теперь уж точное и даже магически точное.

Ибо жизнь есть магия повседневности и судьбы.

*

Пётор Ильич вспоминает одну из встреч.

Его опять познакомили, общий круг. Это существо было горбоносое, с пепельными волосами (везет же! Я, конечно, о совпадениях), но — мужчина, парень, к тому же в форме летчика.

Они условились, и Пётор Ильич пришел к нему в субботу, потому что мать летчика отсутствовала, им никто бы не помешал. Летчик хохотал, обнаживши грудь; на плоской гладкой груди сверкали какие-то медальончики, серьги тоже были под пеплом вздрагиваваших кудрей.

Петя робел, у него и не было никаких мыслей о сексе, и он попросил, чтобы летчик надел форму, но тот конфузился, к тому же он был не совсем прямо нате вам летчик, а что-то наземное: с земли за яйца держал полеты, — можно и так сказать.

В общем, он пассивно руководил активными мужиками, примерно такой расклад. Сильно кокетничал. У Петра Ильича не встало (может, Пётор даже б и испугался, если бы поднялось).

Летчик спросил, очень опытно покосившись, сколько времени Пётор Ильич был женат, а потом, вздохнув, поставил на видачок кассету с Фредди Меркьюри, он был тогда уже мертв или страшно болен, но на экране в виде домохозяйки пылесосил вовсю и пел. Пётор Ильич, сам в душе композитор, не понимал такой музыки. Она казалась ему примитивной, для кухни, для бабенки в фартучке. Пётор Ильич тогда очень Генделя уважал. И Эдит Пиаф ему нравилась.

Но Пётор Ильич не был сноб: он тайком обожал и хор Александрова, однако побаивался обнаружить сие. Уж очень рьяно и молодецки поют там и пляшут, откровенисто. Мужская дружба, фетиши впритык; смущало, лгало, звало; обламывало.

И потом, Пётор Ильич шкурою понимал, что экстрим — это не то, что можно.

Это уж чересчур.

Однажды, на пляже, прочитав какие-то незнакомые дежурные строчки Пушкина, он заплакал. Там звуки летели, с такой абсолютной точностью попадая! К небесам пригвождаясь и к сердцу…

Короче, у них с летчиком так ничего и не приключилось. Разочарованный, летчик не пошел провожать Петра. Но когда Пётор вышел в соседнюю комнату, освещенную лишь большим аквариумом, он увидел немолодую носатую женщину, она тихо, неподвижно сидела в кресле. У нее были очень толстые ноги, икры особенно. Это была мать летчика; она вернулась. Петя вежливо и смущенно с ней поздоровался.

Она вежливо и печально ответила.

Потом Пётор вернулся домой; чахлый, не слежавшийся снег и знобкость. Ночью Пётор читал Пелевина, «Жизнь насекомых», сидя в кресле в папиной комнате. Отцу стало худо, температура, Петя дежурил. «Жизнь насекомых», только что тогда напечатанная, его развлекла, отвлекла. Он уловил там свою хмурую бредогрезу о стране на берегу океана. Посмеивался.

Было, однако же, так тревожно, что стыло под ложечкой. Бледно-зеленый абажур, нелюбимый с детства, радужно-желтый конус света на обоях возле щеки, — все это теснилось в душу, какое-то мутное. Ясно было одно: дома спокойней, чем все эти летчики.

Но папа натужно спал, почти потерянный в полумраке длинной и узкой комнаты, и казалось, что там, в темноте, ноги его странно тянутся к двери, словно пространство за дверью вытягивает его из этих стен.

Папа исхудал, получалось что-то древнеегипетское, стопы вечности.

Тогда, впрочем, все обошлось.

*

Века спустя, когда Пётор Ильич написал по заказу редакции какой-то чудовищный романчик про русскую проститутку, куратор серии известная классик Марина Кудинова (Кудимова? Кудиномаринова) втолковывала ему, бестолочи, что героев нужно развернуть так и сяк, а не как у него, дурака, не этак по-деревянному. Что, например, сыновей у проституток покупали для услад господА (не гОспода!) с подходящими для того тонко отточенными наклонностями. Странно, что Пётор это как-то недоучел, он вообще плевался и чертыхался, когда это гониво-говниво ваял в ущерб летнему отдыху, к тому же он мечтал о солдатском борделе, а не вот о таком а ля Кукла Барби, совершено пресно розовом, девичьем. Он тоже как человек имел право на свое потаенное!

Но потом, после разговора с резкой, как треск петарды, Кудимо-кудиновой, размечтался. Он представил себя вот именно Петром Ильичом, рыжеватым, робким, застенчивым, в голубом цилиндре, лирическим. И что украдкой, тайком он покупает у сипатой краснорожей бабы ребеночка, мальчика, выращивает его, как флоксик или герань в банке с водой; потом мальчик идет служить царю и отечеству, и вертается к барину на побывку вдруг не сопливый недоросль, а бравый солдат, так что тут уж и захочешь, а не удержишься…

И вот он такой стоит, Лешка какой-нибудь, загорелый, в конопушечках, под лоснящимися скулами ходят желваки (или они обычно чуть ниже ходят? — короче, мужская нервическая подвижность молодого тугого лица), локоть на каминной мраморной полке, из коротковатого белесого рукава кисть руки, широкая, мужская, уверенная, красно-шершавая, как коралл. Этакий русский мачо, народный плейбой лубочный.

Нет, не лубочный, не в лоб совсем: там тонкость есть, оттенки по всем черточкам лица, голоса и повадки, как утончающие морщинки на пропотелом коробе формы, вопреки ее безымянной строгости.

Бюст Бетховена на полке дрожит. МАЛЬЧИК ВДРУГ ПОЗВРОСЛЕЛ, мнется, скрипит сапогом, и опять, но с тревогой парень осознает: он СТАЛ МУЖЧИНОЮ… К месту ли?

А барин в кресле напротив уж и не знает не только, куда глаза девать, а куда и вообще от нежности и стыда за себя деваться — сбежать, запрятаться, испариться. Может, в звук?..

Но тут и звук не идет на ум, только гремуче гремит в голове, грохочет всплесками неизбежных литавр, раскатами сладости и тоски, — тоски судьбинной, непоправимой, божественной…

Ах, Пётор Ильич вовсе не баловень судьбы, не бонвиван, не артист — он чист и честен, он беспомощен перед роком, перед этим простым вот мальчиком, перед веленьями свыше. Он гений?

И тут, словно в соседней комнате сели за фортепьяно, шелками шурша — и пробежали по клавишам мазурочной, с подскоком, дорожкою щегольской.

Лешка улыбнулся смущенно, опустил веки (тени мелькнули?)

И стесняясь, поведал мучительно, что это… был он днесь с женщиной.

*

Из-за дурацкой работы над головным образом Русской проститутки Пётор прошляпил все лето. Он тужился-пыжился, а потом три дня мучался сердцем, это когда Кудатокудимова гавкнула на него: мол, что это за фигню он, вообще говоря, ей тут наструячил.

Но было не до обид, подоспел еще заказ, пришлось срочно под песни Пресли ваять образ сексуально близкого златовласого пидарасика. Воспитанный на музыкальной классике Пётор Ильич полагал, что Пресли заражает его чувством современности и той выспренней щедрости, с которой мы, гомосексуалисты, фантазируем по поводу наших сильных, как хватка голода, интенсивно мятежных чувств…

Так что в трудах праведных Пётор Ильич не взвидел роскошной, теплой в тот год, золотистой и кроткой осени.

А после был еще его визит в группе одноклассников в дом нового русского, тоже одноклассника. Пётор ехал туда в мерсе другого нового русского одноклассника, носатого полуеврея Сашки Гроссбуха, который в супермаркете по дороге накупил всякой снеди, полагая, что новым русским может быть на свете один лишь он, при этом Сашка очень игриво и весело общался с продавщицами. Он как бы резвился и даже похрустывал в потоке своих бабок и потребительского всемогущества, словно под душем или в джакузи, а Пётор осоловело молчал, предвкушая мигрень после этой бессмысленной, чисто формальной попойки.

И вот только потом был четырехэтажный дом другого нового русского, Вовчика, и этот новый русский оказался православно настроенным человеком, из «простых» («прост, как три копейки», — Сашка шепнул это Петру на ухо).

Но тут, выпив, Вовчик с Сашкой стали делиться впечатлениями от разных фешенебельных курортов и вдруг социально ужасно сблизились и даже снюхались, а остальные молчали в тряпочку, и только отважная Любочка Рачёва, блестя на всё «зало» мощными, как перископы, линзами, молча встала и отодрала какой-то ус от комнатного растения, чтобы вырастить у себя дома нечто подобное.

Когда Пётор с Сашкой стали костерить «цирковников» по привычке своего обычного телефонного трепа, Вовчик прервал их веским: «Народ без веры не может!», и они с Сашкой примолкли, потому что со своим уставом в чужой монастырь не лезут и не вякают поперек хозяина после такого обильного стола и среди крытых шелками стен.

На прощание Вовчик и Сашка поцеловались, Пётор тоже поцеловался с православно настроенным Вовчиком в губы, причем, пьяненький, весь тепленький Вовчик во время поцелуя вдруг онемел, словно осознал, с кем, по сути-то, он целуется.

И это царапнуло Петра, но впрочем и прикололо.

Так завершилась вяло текущая со школьных времен похоть Петра в отношении мужикастого, а теперь еще и вовремя православно сориентировавшегося и абсолютно гетеросексуального, как три копеечки, коренастого Вовчика.

В Москву возвращались в Сашкином мерсе. Сашка молчал, недовольный, что Пётор из вредности не завидует вслух и пользуется мерсом, точно это, сука, такси, а он, Сашка, рядом с шофером на переднем сиденье, как выездной лакей. Но Петра больше вот именно занимал полноватый молодой шофер, чем дорогая, но бездушная немецкая дорожная техника, — однако показать это было бы сейчас неуместно. Не уподобляться же хаму Сашке, который так властен и груб с молодым флегматичным шофером.

Еще в мерсе ехали Люба с отторгнутым усом и ее двойняшка продвинутая сестра, и Пётор говорил с ними о бытовом, обозвав, естественно, Чубайса мерзавцем, что Сашке классово, кажется, наконец, совсем уже не понравилось или он сильно выпил.

Часть пути домой Пётор проделал в метро, так как Сашка боялся завязть в пробках, ему нужно было вовремя возвратиться к жене в деревню Жуковку, хотя Пётор сильно стал подозревать, что Сашка удерет сейчас в бордельеро и что он врет и жене и ему, Петру, высаживая его, и что только молодой флегматичный шофер, совершенно зашуганный своим придирчивым шефом, узнает, наверно, правду.

— «Но не разделит ее!» — почему-то подумал Пётор со стыдливой в отношении Сашки мстительностью.

Зато в метро в одном вагоне с Петром ехал контрактник, такой ладный и простодушно, отважно скуластый, что Пётор на время простил даже Чубайса и только жалел, что контрактники носят берцы, а не сапоги, а ведь сапоги намного дрочибельнее, потому что уе*бищней…

Однако насчет перспектив (своих и державы в целом) Пётор был скептиком, и когда контрактник вышел, он предался привычной экзистенциальной горечи.

*

…Он шлепал на ноутбуке свою Проститутку на даче, перед ним была густая, как иней, кисея старой шторы на широком балконном окне, и солнце приходило к нему в гости после обеда. И часто вырубалось, как назло, электричество, почему работа была в высшей степени нервной и напряженной.

И на даче, особенно в одиночестве, ему становилось совсем уже фуеватенько, потому что в комнате рядом было все, как при папе.

Собственно, это была сперва Петина комната, самая маленькая и уютная в этом обширном и нелепом, холодном доме. Но в «балконной» комнате папа стал мерзнуть, и они поменялись.

Пете мучительно было теперь заходить к отцу, там всё еще висело папино пальто, там стояли его тапочки у раскладушки, словно он только что радостно скинул их, потому что приехала машина везти его в Москву из путаницы дачной жизни, когда папа вдруг сказал, что-де у него в Москве была квартира, — то есть отец до того уже не связывал иногда смыслы, что думал, будто его оттуда выгнали. Хотя исключили его из жизни, если уж точно.

Это был тяжкий, долгий, изуверский процесс. Человека изничтожали.

Петя очень хорошо помнил, как года четыре назад вернулся сюда из Москвы, папа так обрадовался ему, но Петька закатил истерику, он орал до звона в своих ушах, он не хотел больше быть при отце. Папа ужаснулся и растерялся. Но тогда папа еще не до конца поверил, что рядом с ним чужой, злобный, ненавидящий человек.

Папа был слишком чистый и светлый, чтобы так запросто осознать все это. У него не укладывалось, не умещалось, он не мог связать концы, он прожил почти девяносто, но такого еще не видел да и представить себе не мог.

За что его этот бог, моими руками? Бил…

Впрочем, это никому ведь неинтересно, и это есть почти у каждого, свой скелет в шкафу, своя вина беспримерная, навсегда.

Отольется еще. И правильно.

Бог ведь есть.

Перед сном, на даче, Пётор всегда заходил к отцу в комнату, брал его фотографию со стола, всматривался. Изображение было темным и каким-то пористым. Оригинал в Москве был живым и цветным, а эта отсканированная и распечатанная на черно-белом принтере копия, — она была совсем горестная.

Петя всматривался в лицо отца, с широким носом и тонкими веселыми губами — и озорные (он помнил) глаза, и аккуратные уши, и бритая голова. В папе было что-то всегда мальчиковое, юношеское, свежее, легкое. Но эта фотография была сделана вскоре после маминой смерти, и в лице отца отпечатался оттенок горечи и недоверия к жизни, которая так долго, так безотказно миловала его.

Он словно что-то предчувствовал, что лет через семнадцать будут эти четыре года криков, иногда пощечин, этой дикой вражды со стороны самого близкого человека, сына, — точно повеяло на него всей жестокостью (или ожесточенностью? но это неважно, по последствиям) родного страшного существа.

Когда, оторавшись, я хватал его и обнимал, бурно жалея, он был совершенно отстранен. Уже он не верил мне. И я не верил себе.

*

…Пётор не верил, что отец чего-то не понимает, он просто лишил себя права голоса, потому что так обращаться могли только с человеком, который лишился всякого достоинства и души, и прошлого; который не должен бы больше жить.

Когда отец мог еще ходить, он часто подходил к серванту, доставал сберкнижку. Он думал, уже почти не видя цифр, что и этого лишился, и может, поэтому с ним так теперь обращаются? Он пытался понять причины. И еще: он всё понимал, — понимал, что в тягость совсем, всем и даже себе отчасти, и часто повторял: «Горе-горе!..»

Иногда ликующее злорадство Петра.

За месяц примерно до папиной смерти Пётор и брат гуляли по предночному двору и обсуждали, как будут после жить — уже ПОСЛЕ…

Пётор смотрел на сверкавшие огнями лужи и с каким-то отстраненным ужасом подумал, что отец ведь жив еще, что он там лежит, за темными окнами, спит или не спит, а пытается понять, где он и что он. Иногда у отца катились по щекам слезы.

Он измучился ото всего, и таял, таял, и в серых глазах его мелькал такой свет вместе с оттенком желтизны, — он, папа, как бы светился, прозрачный. То ли перед ним дверку открывали, то ли в нем самом открывалась дверка.

Агония продолжалась пять дней, отец задыхался. Пару раз останавливалось сердце, Петя сидел у отца над изголовьем, и ему казалось, что темя отца как-то странно светится, поднимается. И Петя ни разу не сказал себе слово «смерть».

В последний день Пётор довершил своё дело. Он спрашивал папу, как звали бабушку, и при слове «Анастасия» папа прошептал да и тихо заплакал. Петя говорил отцу, что никогда не встречал такого человека, что просит прощения, в общем, плакал. Папа сжал его руку, посмотрел на уголок ковра над собой, словно прощаясь, и стал задыхаться.

Потом он забылся, Петя пошел обедать, он ел с большим удовольствием, потом пошел подремать, а у отца его сменила кузина.

Он сразу же погрузился в дрему, и ему мерещился папа: он как бы летел все вверх мимо каких-то ступенек.

И тут Петя услышал вопрос брата, который час. Он все понял, проснулся. Было 14.30.

Он кинулся к отцу в комнату. Теплый лоб.

Брат делал отцу искусственное дыхание. Но все было кончено.

Лоб стал холодный. Петра послали оформлять бумаги. Когда он вернулся, почти тотчас приехала машина, и папу увезли.

Это было 19 февраля. Из-за праздника похороны перенесли на 24-е.

После похорон Петя все разбирал фотографии. Папа был счастлив в жизни, это было так очевидно, так чувствовалось. Пётор успокоился, радовался.

Но все с ним осталось.

29.11.2006

3 комментария