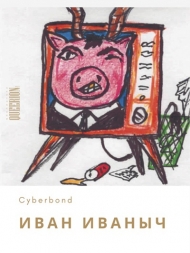

Cyberbond

Иван Иваныч

Аннотация

Что такое жизнь? Ничто — и всё. Самое нехорошее, что эта гадина протекает…

Текст содержит нецензурную лексику, неизбежную в таких обстоятельствах.

Что такое жизнь? Ничто — и всё. Самое нехорошее, что эта гадина протекает…

Текст содержит нецензурную лексику, неизбежную в таких обстоятельствах.

Начну я хреново, изъезженно: Иван Иванычу привиделся странный сон. Сперва будто б он, еще молодой, встретил Мишку Z Мишка, ярый и ядовитый, ему, Иван Иванычу покровительствует, а молодой Иван Иваныч к нему странно, обидчиво, волнисто-пунктирно тянется. Но когда Мишка Z узнает, что у Иван Иваныча уже есть любовник, он сразу как бы чуть в сторону отшатывается. И даже начинает коситься, брезгуя, любопытствуя и злорадствуя по-пацански.

Начну я хреново, изъезженно: Иван Иванычу привиделся странный сон. Сперва будто б он, еще молодой, встретил Мишку Z Мишка, ярый и ядовитый, ему, Иван Иванычу покровительствует, а молодой Иван Иваныч к нему странно, обидчиво, волнисто-пунктирно тянется. Но когда Мишка Z узнает, что у Иван Иваныча уже есть любовник, он сразу как бы чуть в сторону отшатывается. И даже начинает коситься, брезгуя, любопытствуя и злорадствуя по-пацански.Потом (во сне) они с Иван Иванычем в солнечный летний день идут куда-то, облитые желтоватым солнцем, затем куда-то вдруг залезают, в какую-то сумрачную, сырую канаву, с потоком на дне из черной дырястой трубы, очень толстой, — и скользят в грязи над этим как раз потоком. Куда-то, стал-быть, ползут. Причем одеты они странно, в синие комбезы, точно рабочие, и в оранжевые жилеты, точно они и впрямь ведь рабочие. Потом они вылезают в какой-то люк на серый с сиреневым отсветом тротуар (такой бывает под эстакадами, когда легкая дымка на небе при солнышке), и тут же является (а может, он и вообще стоял над люком и их поджидал?) мент. И он (мент) с Мишкой о чем-то говорит, деловито и дружески объясняется, а Иван Иваныч, унося в душе серые ноги мента в неподвижно тяжеленных высоких берцах, почему-то быстро-быстро уходит; он в смущении вдруг смывается.

И вот он, Иван Иваныч (это все еще сон, конечно!), во дворе своего дома. И толпа людей у подъездов слушает молча кого-то. Но тут Иван Иваныч видит на асфальтовом бугорке дохлую длинную крыску, и весь скверик в центре двора со скамейками, клумбами и кустами, начинает кружиться, как карусель, и крыскин хвостик жалко свисает с этого уже слепого от коловращенья, слипшегося блина, и все время проносится мимо глаз уставшего уж от изумления-омерзения Иван Иваныча.

И тут снова, опять та толпа, и какая-то шелудивая, желтоватая шавка, жалобно визжа и вставши на задние лапы, царапает ноги Иван Иваныча, продирает когтями его штаны, так что даже во сне Иван Иваныч чувствует длинные ссадины от собачьих когтей на своих шерстистых несильных лапах.

Но тут же жизнь ему демонстрирует: на собак есть управа. Вот их, целую свору, уже тащат по земле в петлях, задохнувшихся, издыхающих. Жуткое торжество человека!

Иван Иваныч в ужасе и с тяжкой тоской проснулся. До утра еще полчаса, еще совершенно темно и морозно за пыльными шторами. Иван Иваныч все лежит в тишине, он не может отойти от впечатлений сна и от мысли, что вчера была пятая годовщина смерти отца, и что теперь отец — эта шавка, И чтобы этого не было, нужно в поминовение записать. А ведь вчера вечером Иван Иваныч вслух гневался на брата, негодуя на весь этот жутковатый уже бытовой мистицизм, на поповщину.

Сердце у Иван Иваныча все еще сильно билось. Он полежал в темноте, потом встал среди мглы рассвета, пошел мыться, тщательно, жалобно чистил зубы.

Ночное виденье прошло. Явилась жизнь.

*

Вечером вчера, за столом, когда отца поминали, открылось, что тот старшего брата Иван Иваныча частенько в детстве ремнем охаживал. Это ужаснуло Иван Иваныча, потому что образ отца потускнел, и теперь он, Иван Иваныч, наконец-то понял, отчего брат так внутренне отрешенно к отцу относился. И почему он, братик, тянется к бутылке, хотя ему нельзя просто категорически.

Но кому это, в общем-то, интересно? Иван Иваныч был человек бесконечно частный, и беды с радостями его были тоже частными. Вовне прорублен был, как у всех, телевизор.

Вчера по нему показывали киллера, узкое лицо, бровасто-угрюмое. Киллер в свои лучшие времена жил на Канарах с любимой девушкой, иногда его вызывали в Москву поработать. Его все искали, он был всем нужен, однако ж неуловим. Однажды его любимая девушка снялась в рекламе трусов, и по ней вычислили его, арестовали. Он всех своих сразу, конечно, сдал, ему честно сбавили срок, но самым замечательным было то, что его девушка согласилась выйти за него и ждать его, как жена декабриста прямо почти! Венчаться они с ней будут в церковке при тюрьме.

Современно и трогательно.

Глаза у киллера были карие и в глубине злые-презлые, насмешливые, хотя он шмыгал носом застенчиво и говорил, что к своим жертвам относился не как к жертвам и что очень любит свою маленькую дочурку.

Чем не мультфильм?

Иван Иваныч смотрел, как завороженный. А ночью ему явился вот этот ужасный, дурацкий сон. Сон заставил его думать о небесах, о загробной жизни, — как в той, в загробной ночи, словно между двух черных противней, мельтешат печально и беспокойно сонмы бело-прозрачных душ.

Но на что именно он рассчитывает? Тихо уйти, совсем стареньким, обихоженным, в белой теплой постельке? На это, поди, и Пушкин надеялся, когда выгибал над житейским морем паруса своего бесспорного гения.

Грустненько.

По геевскому обычаю, Иван Иваныч, успокоения ради, стал размышлять о естественном, о натуральном, — о Мишке Z. Мишка, конечно, лет двадцать назад играл с ним, как с мышкой кот, но в принципе, наверно, хотел Иван Иваныча выебать и унизить по обычаю русского мужика. Или даже без «выебать». Мишку самого терзали комплексы и страстишки, — и даже страсти, если не очень, н-да, мстить, конечно. Мишка был суеверный крепыш, крещен и любил всякие сверхъестественности.

И даже совсем недавно, когда они после долгой разлуки встретились, Иван Иваныч увидел, что Мишка Z под грузом лет сохранил зудящий зов плоти и раж с ним (с зовом) духовной борьбитвы, привычно приятной, как дрочево.

Иван Иваныч снял его на мобилу: из тьмы кафешки светлела хитрая и наглая усасто-бородастая рожа полуседого фавна.

«Снайдерс», летящий в «Рембрандт». На фоне памятника м-ру Сникерсу.

Мишка Z никогда не смеялся, а если и издавал звуки, по смыслу со смехом сходные, они были комкастые, рваные и драли душу свидетеля. Иван Иванычу, во всяком случае, эти звуки казались грубостью неимоверной: словно они с Мишкой были на картонке посреди океана, и Мишка смехом отдирал свой угол картонки, норовя умчаться прочь, к безопасному берегу.

Спасаясь?..

Эх, Иван Иваныч давно уже ни от кого особенно не спасался, а только смиренно терпел, покряхтывая. Лишь от себя, как мог, уворачивался. Впрочем, многое забывалось само собой.

*

Умывшись, Иван Иваныч сел в зеленых пушистых кальсонах и в толстом военном свитере у себя на кухне. Он грустно смотрел в окно на матовые, взбухавшие зарей небеса. Был конец февраля, свежие со стороны света небесного обещанья, улыбчивые анонсы и авансы весны. Он нажал кнопку: послушно тотчас заныли свингующие хиппушки. Иван Иваныч вспомнил сон, синий Мишкин комбез и остро захотел, чтобы Мишка Z его и в самом деле глумливо выебал. Тогда Иван Иваныч со всем правом оскорбленного человека вцепился бы в Мишку, и они покатились бы по скользкой глине над потоком, и стали бы, наконец, одно.

Больше всего Иван Иваныч боялся той пустоты, что ничем уже впереди не чревата. Просто — пустой туннель, слизывающий с тебя и прошлое твое всё, и надежды. Ты — кусочек гаснущей плоти, матовый под пеплом сжавшийся уголек. Вот этого (иногда) Иван Иваныч и впрямь дико, до спазма в ногах, боялся. Поэтому и манила его жижа жизни, неопровержимая вечность сиюминутности. По краю сознания, по рваной его кайме плыли трупы в гробах, в недра земли насовсем пока боясь опуститься. Потом в ней плавно тонули и поселялись во тесном тленье. Откройте учебник химии. Мысленный взгляд уходил от подробностей.

Искаженная, потасканная, изнасилованная жизнерадостность, не верящая себе.

Когда Иван Иваныч ухаживал за лежачим отцом, он все мучился, что от него, от Иван Иваныча, отрывают силы, отрывают кусками жизнь. Хотелось дышать в другом, в свободном пространстве.

Вспоминая теперь, он мотал головой, рвясь на поверхность.

Надежды не оставалось?

Брат начинал тайком прикладываться к бутылке. Иван Иваныч не смел загадывать, там был полет вниз, обрыв, и сердце сжималось всей толщей пустого, безопорного в этом полете воздуха.

Посему Иван Иваныч был ебнутый фетишист.

*

Итак, Иван Иваныч был ебнутый фетишист, то есть он любил не полагавшиеся ему знаки жизни, чуждой себе одеждой замиряя непреклонность судьбы. На даче даже заснял свои тайные непотребства, эти рваные тряпки, эту грубятину изломанной нижней и прозодежды. Одному снимать себя было трудно, клизмы падали из прорех в рванине, не желая представлять из себя сосцы. Смотря на все это, мрачный сначала Иван Иваныч начинал вдруг странно повизгивать, хохотать, веселиться, потом глубоко сопел и кончал себе на кулак по два-три раза.

Спермой своей он с детства питался, услышав где-то про пользу этого. Продлевает жизнь, омоложение организма. Он был шлюха в душе и не боялся себя за это.

Всю жизнь он прожил в квартире, в которой родился. И, окруженный прошлым своим, как-то не замечал его экспонатов, словно в памяти остались совсем другие предметы, на эти даже не особо похожие. В детстве, казалось, и сугробы, желтоватые от солнца, были пологими, теплыми…

Жизнь его семьи долго казалась Иван Иванычу теплой, безмятежной и ласковой.

Теперь же выяснялось, что там были бури, гвозди — не гвозди, но навсегда в будущее шипы.

В свете такого открытия жизнь и впрямь делалась жалкой, угрюмой, беспомощной.

*

То, что жизнь по смерти не кончается, — эта мысль порою пугала Иван Иваныча страшным образом крысы или бродячей собаки. Будто бы после смерти в облике человека его суть должна добрать еще опыта земной жизни, в неизмеримо тяжелейших, но и естественнейших условиях. Человек, конечно, — венец творенья, но конечный ли он пункт блужданий своей души? Бденья-блуденья ее ненасытного.

Куда еще погонят ее бог и его подручные демоны?

Говорят, что всё вокруг — бог. Так уверяют. И какая разница, кто ты, в конце концов? Но — это глупая философия. Страх это всё, а никакая не философия.

Сосать в луже Мишуткин хуй, — вот и всех делов.

Но образы — это еще не смыслы. А вот смыслы наступали на сердце порой! Да и образы хороши. Ну бы их!..

Разреженный мир словес. Смыслы без образов.

Ебать в слезах — зачем однажды приснилось ему такое? И кто кого трахал хоть там, во сне? Разве ж упомнишь… Радостно плакать, глубоко входя в человека, ощущая его в себе, нерасторжимым кольцом катиться с ним прямо под небесами в неясных светящихся пятнышках. Ты — я, я — ты. Иван Иваныч даже и испугался. Вот двойное тело — показалось ему — подкатило к самому краю. Дальше — черный отвес небес.

Так нам издали почему-то кажется.

НЕ ДОВЕРЯЙ СЕБЕ!

Иван Иваныч подумал тут, что надо б перекреститься. Но ему сделалось неловко от этой мысли: он ведь нехристь, отец коммунистом был, Иван Иваныча воспитала другая эпоха.

Иван Иваныч стеснялся быть неискренним. А с богом — тем более.

Но хаос чувств, — он зиял ему сейчас просто пропастью. Тут же подумалось: та влага в канаве, над которой он с Мишкой полз, только на вид была мутно-кофейной, а потом солнце метнуло луч, — и в висках аж заломило от чистейшей воды сверкания. Солнечный зырк Земли.

Не нужно себя бояться.

Ебаться, играться, драться.

Но – хочется искупаться.

Искупить? Но что? За что? Зачем? Эти попЫ и моралисты вечно одною хуйнею маятся. Не попЫ, а пОпы какие-то скорострельные…

*

Смерть представлялась Иван Иванычу очень наглядно, как в школе пособие: грань между светом и мутной, словно кофе без молока, мглою, будто балетная сцена под тройным слоем черного тюля, — и там, когда человек входил в эту тьму, он делался светлой, едва заметной, как царапина, тенью, и его принимали другие такие же светловатые царапины. Будь Иван Иваныч помоложе, сказал бы: на сопли похожие. Но теперь он не смел так шутить, — да и была бы неточность. Беловатые тени, и всё пока.

Иван Иваныч подумал, что стал совсем в никуда, что в сеть его скучливого, тоскующего воображенья попадают нынче или резиновые лягушки, или мелкие раковинки, — крышечки с них слетают от касания, и там, внутри, никогда не жемчужный шиш, а пустота перламутрового влагалища.

Именно: пустота, всегда, — и пустота вопиющая.

Потом Иван Иваныч подумал, что скоро конец зиме, поглядел на фасады за окном, — по ним скользили тени от облаков, совершенно весенние, так что и дома, казалось, менялись, корчили рожи, то светлея, то жмурясь, то хмурясь совсем, — играли с ним, звали его возможностью перемен.

Иван Иваныч вспомнил по сцеплению впечатлений, как несколько лет назад в самый предновогодний день он бродил по парку, мела метель, падал мокрый и крупный снег, целовал в глаза, и ни зги не было видно, и приближалась новогодняя ночь, — на самом деле, по памяти детства, в чем-то магическая. Но пока страница была не перевернута, Иван Иваныч завис над пропастью времени в этом слепом от снега и сумерек парке, в этой бесформенной щекочущей кутерьме.

Он затерялся в ласковом и липучем, словно в вечности, а по телефону его искал Арнольд Леонидович (Лимонадович, как называл его иронично Иван Иваныч, за смесь грязной похоти и апломба), чтобы поздравить с Новым годом, волновался, пыхтел с одышкой. Хотел любви, плоти хотел, чтоб она тепло трепетала и дергалась под рукой.

Тоже цеплялся.

Иван Иваныч мстительно бродил, надоел ему тогда Лимонадыч аж до икоты, икона кухонная, но в то же время было приятно, что нужен, что еще хороводятся.

Вспомнилось и другое: как лет десять назад брел он в школу на родительское собрание (в школе Иван Иваныч лишь подрабатывал). Февральские сумерки, зелень каймы небес, хруст лужиц, влажные порывы ветра унести тебя в весну окончательно. Сзади шли двое, он слышал лишь голоса. Один с радостью, с ностальгией рассказывал другому (делился), что раньше было так хорошо: возьмешь любую, намажешь ей хлеб горчицей, — плачет, а жрет, умора.

Иван Иваныча тогда потрясли эти слова и так взбодрили, что рутина беседы с родителями остоебеневших ему их детей растаяла в бодрой, со скулами степняка, правде жизни.

Максим Горький не умер, о нет, зачем: подсознанье пока бессмертно. А русское подсознанье — оно прям вот, вприсядку, жопкою об асфальт, блять, за спиной Иван Иваныча только что хрустнуло.

И мы все — в сговоре.

*

Иван Иваныч вспомнил, как однажды, тоже в конце зимы, в теплый день, когда солнце светит уже, словно сквозь щели дачных ставен, Арнольд его караулил по телефону и донимал, а он тока оттрахался со своим главным (и единственным по душе), с Феденькой, и говорил, наконец, когда ушел Феденька, с Лимонадычем по трубке, допустил, наконец, до себя. И стало вдруг жалко Лимонадыча и досадно на все, но радостно.

Доброта и ехидство, и ерничанье, — язычок судьбе.

Гетера ебучая.

Но страх расплаты, страх оказаться когда-нибудь на месте бедного Лимонадыча. Мы ж в кольце, мы ж в стихе, и всегда к нам (нам), как пика в бок, — рифма припасена.

Бог метит своих детей.

Вот и Жека к нему приходит уже, воняя улицей и возмездием. (Жека — панк восхитительный).

Делается не по себе.

*

Но мы начали ведь со сна, — сном эти заметки и кончим, не углубляясь в возможное дальнейшее, ни к чему ж пока.

Иван Иванычу снился намедни сон. Будто он все видит со стороны, словно бы в телевизоре. Какого-то урку, съеденного морщинами, приговорили к расстрелу, его должны убить, но убить с изъебством отменнейшим, в русскую рулетку пропустив. То есть, урка в коридоре стоит, и там три щелястых, разбитых, как в кинутом доме, двери. Нужно распахнуть каждую, и за одной из них (возможно) сидит застрельщик (а как это еще назвать?)

И вот урка, тужась и мучаясь, как стену на себя обрушивает, — распахивает первую дверь. И там пусто. Покатый неровный пол, все серо-зеленовато, пыльно, барачно и бросово, но свет из окошка сором сыплется.

И урка вдруг, сперва отпрянув, именно НАСМЕШЛИВО усмехается. И после открывает вторую дверь — настежь, жестко распахивает. И там за ней сидит на таком же, как в первой комнате, косом полу маленький ничтожненький человек, весь перепуганный, перепугом своим перепачканный, светлые патлы торчат во все стороны, и он, жалобно щурясь, косенько целится. И урка первым порывом хочет обрушиться на него, подавить собой, но в коридор отшатнулся вдруг растерянно, дернулся, — тут-то всё и обрушилось.

Во сне Иван Иваныч не понял, кто на кого там упал.

И сам проснулся в развалинах.

Поворочался, стало тошно, он сон записал. Полегчало.

Блять, — телевизорщик…