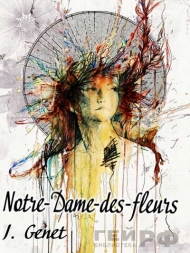

Жан Жене

Богоматерь цветов

Первый роман Жана Жене, который принес автору всемирную известность. Герои, обитатели низов парижского общества, имеют реальных прототипов. Роман раскрывает историю жизни Дивины, трансвестита-проститутки, который в начале романа умирает от туберкулёза и в конечном итоге причисляется к святым.

Без Мориса Пилоржа, чья смерть навсегда

отравила мою жизнь, я бы никогда не написал эту книгу.

Она посвящается его памяти.

Ж.Ж.

Вейдманн появился в пятичасовом выпуске: голова в белых бинтах, словно монахиня или раненый летчик, упавший на поле ржи сентябрьским днем, похожим на тот, когда возвещено было имя Нотр-Дам-де-Флер [1]. Изображение его прекрасного лица, размноженное газетами, обрушилось на Париж и на всю Францию, на самые отдаленные деревушки, на хижины и на замки; и буржуа с тоской осознали, что в их повседневную жизнь проникли обольстительные убийцы: тайком они прокрались в их сны и собираются их нарушить, прокрались по черной лестнице; а она, их сообщница, даже не скрипнула. Под его портретом сияли его преступления: убийство No 1, убийство No 2, убийство No 3, и так - до шести, они говорили о его тайном величии и предсказывали будущую славу.

Чуть раньше негр по имени Солнечный Ангел убил свою любовницу.

Чуть позже рядовой Морис Пилорж прикончил своего любовника Эскудеро, чтобы украсть у него всего-то тысячу франков; потом, в день двадцатилетия, ему отрубили голову; помните, он тогда украдкой сделал нос разъяренному палачу.

Наконец, лейтенант с военного корабля, совсем мальчишка, предал только ради того, чтобы предать, и его расстреляли.

В честь их преступлений я и пишу свою книгу.

То, как чудесно распускались эти прекрасные и мрачные цветы, мне было дано узнать не сразу: об одном я прочел на обрывке газеты, о другом мимоходом обмолвился мой адвокат, третий был рассказан, почти пропет, арестантами, - их пение, кажущееся фантастическим, заупокойным (словно De Profundis), как жалобные песни, которые они поют по вечерам, пронизывая камеры, доходит до меня прерывистым, искаженным, исполненным отчаяния. В конце фраз голос срывается, и это придает ему такую сладость, что, кажется, ему вторят сами ангелы, и оттого я испытываю ужас: ангелы внушают мне ужас, когда я представляю их - ни духа, ни плоти, белые, невесомые и пугающие, как полупрозрачные фигуры призраков.

Эти убийцы, теперь уже мертвые, тем не менее приходят ко мне, и всякий раз, когда одна из этих скорбных звезд падает в моей камере, сердце мое бьется, сердце колотится, его стук - точно барабанная дробь, возвещающая о сдаче города. За этим следует возбуждение, подобное тому, которое скрутило меня и оставило на несколько минут нелепо скрюченным, когда я услышал гул пролетающего над тюрьмой немецкого самолета и разрыв брошенной поблизости бомбы. На мгновение я увидел одинокого ребенка, несущегося в своей железной птице, смеясь и сея смерть. Ради него одного все это неистовство сирен и колоколов, 101 орудийный залп на площади Дофин, вопли ненависти и страха. Все камеры задрожали, затрепетали, обезумев от ужаса, заключенные колотили в двери, катались по полу, вопили, рыдали, проклинали и молили Бога. Повторяю, я увидел, или думал, что вижу, восемнадцатилетнего ребенка в самолете, и со дна своей 426-й камеры я улыбнулся ему с любовью.

Я не знаю, им ли на самом деле принадлежат те лица, что забрызгали собой, словно жемчужной грязью, стену моей камеры, но не случайно же я вырезал из журналов именно эти прекрасные головы с пустыми глазами. Я говорю: пустыми, потому что все они светлые и, должно быть, небесно-голубые, похожие на стальную нить, к которой подвешена светящаяся прозрачная звезда, голубые и пустые, как окна недостроенных домов, сквозь которые в окна противоположной стены можно увидеть небо. Как солдатские казармы, открытые по утрам всем ветрам, кажутся пустыми и чистыми, хотя на самом деле населены опасными самцами, развалившимися как попало на своих койках. Я говорю: пустыми, но если они закроют веки, то их вид будет тревожить меня еще больше; как тревожат девушку зарешеченные окна огромной тюрьмы, мимо которой она идет; за ними спит, грезит, бранится и брызжет слюной племя убийц, превращающих каждую камеру в гнездо шипящих змей, но вместе с тем и во что-то вроде исповедальни с пыльными саржевыми занавесками. В этих глазах, на первый взгляд, нет ничего мистического, таинственного, как в некоторых старинных крепостях - Лионе или Цюрихе, - но они гипнотизируют меня так же, как пустые театры, заброшенные тюрьмы, выключенные механизмы и пустыни, ибо пустыни сродни крепостям, они закрыты и не сообщаются с бесконечностью. Люди с такими лицами вызывают у меня ужас, когда я на ощупь пробираюсь между ними но зато - что за чудесная неожиданность, когда в их лабиринте, за поворотом, к которому приближаюсь с замирающим сердцем, я не нахожу ничего, кроме вздыбленной пустоты, осязаемой и надменной, как прикосновение монаршей руки. Как я уже сказал, я не уверен, что именно эти головы принадлежат моим гильотинированным друзьям, но, по явным признакам, я понял: они, висящие на стене, гибкие как ремешки хлыста, и твердые как стеклянный нож, ученые, как дети, играющие в доктора, и свежие, как незабудки, - избраны стать вместилищем чудовищных душ. Газеты редко доходят до моей камеры, и с самых красивых страниц, как в майских садах, обычно уже оборваны самые красивые цветы - это парни-"коты". "Коты" [2] непреклонные, строгие, с расцветшими членами, так что я уже перестаю понимать, лилии они или члены, или лилии и члены - не совсем они, до такой степени, что вечером, стоя на коленях, я мысленно обнимаю руками их ноги: их твердость поражает меня, и я начинаю путать их, и воспоминание, которое я отдаю в жертву моим ночам, это воспоминание о тебе, лежащем неподвижно, пока я ласкал тебя; и только твой обнаженный и подрагивающий член врывался в мой рот с неожиданным остервенением бродяги, пронзающего шляпной булавкой чернильную каплю у себя на груди. Ты не шевелился, не спал, не грезил, ты был где-то далеко, неподвижный и бледный, застывший, напряженно вытянувшийся на плоскости кровати, как гроб на поверхности моря, и я не сомневался в нашей целомудренности, когда чувствовал, как ты несколькими толчками изливаешься в меня белой теплотой. Возможно, ты играл в наслаждение. В этот момент тихий экстаз навещал тебя, и вокруг твоего блаженствующего тела возникало невероятное сияние, подобное мантии, из которой высовывались твои голова и ноги.

Короче, мне удалось собрать десятка два фотографий, и я приклеил их разжеванным хлебным мякишем к оборотной стороне картонного распорядка дня, висящего на стене. А некоторые я приколол кусочками латунной проволоки, которую приносит мастер, чтобы я нанизывал на разноцветные стеклянные бусинки.

Из этих бусинок другие заключенные делают похоронные венки, а я смастерил из них рамки в форме звезды для тех, кто наверняка были настоящими преступниками. По вечерам, так же, как вы открываете окно на улицу, так я переворачиваю распорядок дня оборотной стороной к себе. Улыбки и недовольные гримасы неумолимо проникают в меня через все подставляемые мною отверстия, их энергия наполняет и поднимает меня. Я живу в их водовороте. Они определяют мои привычки, которые вместе с ними служат мне и семьей к единственными друзьями.

Возможно, среди этих двадцати заблудился кто-нибудь, кто ничем не заслужил тюрьмы: какой-нибудь спортсмен, чемпион. Но если уж я его пригвоздил к моей стене, значит, все-таки я заметил у него где-нибудь в уголке рта или в прищуре глаз дьявольский знак монстра. Какой-то изъян в их лицо или в запечатленном жесте подсказывает мне, что для них не невозможно меня полюбить, потому что они любят меня, только если они - монстры; можно даже сказать, что этот случайно затерявшийся сам сделал выбор и оказался здесь. В качестве свиты и придворных с обложек разных приключенческих романов я подобрал им молодого метиса мексиканца, гаучо, кавказца, а со страниц книжек, которые передаются из рук в руки на прогулках, - несколько неумелых рисунков на полях: профили сутенеров и бандитов с дымящимися сигаретами в зубах, или силуэт какого-нибудь типа с торчащим членом.

По ночам я люблю их, и моя любовь вселяет в них жизнь. Днем я занят своими мелкими заботами. Я - словно хозяйка, которая следит, чтобы хлебная крошка или перышко пепла не упали на паркет. Но уж ночью! Страх перед надзирателем, который вдруг может включить свет и заглянуть в глазок, вынуждает меня соблюдать гнусные предосторожности; я боюсь выдать себя даже шуршанием простыни, но мои жесты, проигрывая по части благородства, становясь тайными, лишь усиливают наслаждение. Я словно плыву. Под простыней моя правая рука нежно скользит, по несуществующему лицу, а затем и по всему телу преступника, которого я избрал, чтобы он разделил сегодня со мной мое счастье. Кисть левой руки замыкает пальцы на несуществующем органе, который сперва сопротивляется, а потом сдается, раскрывается, и сильное мощное тело выдвигается из стены, приближается, падает и размазывает меня по тюфяку, на котором остались пятна от более чем сотни заключенных; я же тем временем грежу о счастье, в которое погружаюсь, и что мне до Господа Бога и его ангелов!

Никто не может сказать, выйду ли я отсюда, и если выйду, то когда.

С помощью моих неизвестных любовников я и напишу эту историю. Вот они, мои герои, приколоты к стене, мы вместе здесь, за решеткой. По мере тог как вы будете читать эту книгу, ее персонажи, сама Дивина [3], и Кюлафруа, будут падать с тюремной стены на страницы, удобряя мое повествование подобно мертвым листьям. Нужно ли мне рассказывать об их смерти? Все воспримут ее как смерть того, кто, услышав на суде свой приговор, произнес с прирейнским акцентом: "Я уже прошел через это" (Вейдманн).

Может случиться, что эта история не во всем покажется вымышленной, и в ней, вопреки моим намерениям, послышится голос крови: это когда ночи я буду биться головой о какую-нибудь дверь, высвобождая мучительные воспоминания, которые преследуют меня с рождения мира; простите мне это. Моя книга претендует лишь на то, чтобы быть частичкой моей внутренней жизни.

Порой надзиратель в мягких тапочках бросает мне приветствие через окошечко камеры. Он заговаривает со мной и, сам того не желая, подробно рассказывает о моих соседях: мошенниках, поджигателях, фальшивомонетчиках, убийцах, малолетних преступниках, которые катаются по полу с криками: "Мамочка, помоги!" Хлопает, закрываясь окошечко, и я остаюсь один на один с этими милыми господами, которые проскользнули ко мне и которых тепло постели, утренний покой заставляет корчиться, пытаясь ухватить конец нити и распутать клубок ухищрений, связей, жестоких и хитроумных орудий, с помощью которых, помимо всего прочего несколько розоволицых девочек превратились белых покойниц. Их головы и ноги я тоже хочу перемешать с моими друзьями на стене, они войдут историю о ребенке. А историю о Дивине я переделаю на свой вкус, чтобы наполнить камеру волшебными чарами (я хочу сказать, что благодаря этой истории моя камера будет зачарована). Я напишу историю Дивины, о которой знаю так мало, историю Нотр-Дам-де-Флер, и, уж не сомневайтесь, свою собственную историю. Приметы Нотр-Дам-де-Флер: рост 171 см, вес 71 кг, лицо овальное, волосы светлые, кожа гладкая, зубы ровные, нос прямой.

Дивина умерла вчера посреди лужи крови, исторгнутой ею из собственной груди, она испустила дух, в последнем заблуждении приняв эту кровь за воплощение той самой черной пустоты, на которую с трагической настойчивостью указывала разбитая скрипка, увиденная у следователя в груде вещественных доказательств; так Иисус показывал на свою золотистую язву, в глубине которой билось Его огненное Святое сердце. Это - божественная суть ее смерти. Другая - наша - явилась в потоках крови, залившей ее ночную рубашку и простыни (безжалостное разящее солнце улеглось на окровавленных простынях ее постели), приравняв ее смерть к убийству.

Дивина умерла святой, и ее убили - убила чахотка.

Наступил январь, и мы, в тюрьме, сегодня утром на прогулке, тайком, скромно, желаем друг другу счастья в Новом году, как, наверное, делает, приходя на работу, прислуга. В качестве новогодних подарков старший надзиратель раздал нам по маленькому пакетику крупной соли. Три часа дня. За решетками со вчерашнего дня идет дождь, дует ветер. Как на дно океана, я опускаюсь в глубину мрачного квартала, застроенного тяжелыми и непроницаемыми для обычного взгляда домами, которые, однако, довольно легки для внутреннего взгляда воспоминаний, ведь воспоминания состоят пористого вещества. В мансарде одного из этих домов и жила долгое время Дивина. Огромное окно зачарованно смотрит на маленькое Монмартрское кладбище. Лестница, ведущая в мансарду, играя сегодня значительную роль. Она извилиста, словно коридор пирамиды, ведущий к входу в гробницу, в которую на время превратилось жилище Дивины. Подземный ход поднимается, напоминая чистотой своих изгибов мраморную руку велосипедиста смутно белеющую во мраке. С улицы лестница ведет к смерти. Доходит до последней часовни. Здесь уже пахнет разлагающимися цветами, восковыми свечами и ладаном. Лестница поднимается во тьму. С каждой ступенью она истончается и тает, сливаясь с синевой. Это лестничная площадка перед дверью Дивины. А в это время на улице в черном ореоле маленьких плоских зонтиков, держа их, как букеты цветов, стоят Мимоза Первая, Мимоза Вторая, Мимоза Полу-Четвертая, Первое Причастие, Анжела, Монсеньор, Кастаньета, Регина, словом, целая толпа. Можно было продолжить этот длинный и скучный перечень существ с громкими именами, которые ждут, сжимая в другой руке, как зонтики, букетики фиалок; существ, погрузившихся в грезы, из которых кто-то из них, скажем, Первое Причастие, выйдет оглушенная и потрясенная красотой похоронной церемонии. Ведь память ее хранит благоуханные и волнующие, как пение, доносящиеся с того света строчки сообщения в вечерней газете: "На усыпанном пармскими фиалками черном ковре отеля "Крийон" стоял украшенный серебром гроб черного дерева с покоящимся в нем набальзамированным телом принцессы Монако. Первое Причастие была нежным созданием. На манер английских леди она вытянула подбородок, потом подобрала его и завернулась в складки прекрасной истории, порожденной ее мечтами, где все события ее тусклой жизни приобретали значительность, а сама она была мертвой принцессой.

Дождь способствовал ее бегству.

На головах педерастов-девочек были короны из стекляруса, точно такие же я делаю в своей камере, они приносят с собой запах мокрой пены и воспоминания о белых надгробиях кладбища в моей деревне, о следах слизи, оставленных на камнях улитками и слизняками.

Итак, педерасты собрались внизу у лестницы. Они прижались друг к дружке и неумолчно болтают, щебечут; девочки окружили великолепных, прямых, молчаливых и неподвижных, как ветви дерева, мальчиков. Все в черном: брюки, куртки, пальто, но их лица, молодые и старые, гладкие и морщинистые, словно гербы, разделены на цветные квадраты. Идет дождь. С шумом дождя смешивается:

- Бедняжка Дивина!

- Ты только подумай, милая! В ее возрасте это было неизбежно.

- Она ведь уже не зарабатывала, как прежде!

- Миньон [4] не пришел?

- Тихо вы!

- Нет, вы на нее посмотрите.

Дивина, не любившая, чтобы кто-то ходил над ее головой, жила на последнем этаже солидного дома в приличном квартале. У его подъезда и топталась вся эта шушукающая компания. С минуты на минуту катафалк, запряженный скорее всего черной лошадью, прибудет, чтобы отвезти останки Дивины в церковь, а затем - сюда, совсем рядом, на маленькое Монмартрское кладбище, куда ведет улица Рашель. Проследовал Всевышний с видом "кота". Болтовня стихла. С непокрытой головой и очень элегантный, непринужденной изящной походкой приближался улыбающийся Миньон-Маленькая Ножка. При всей изящности в его поступи были какая-то тяжелая величественность, как у варвара, который вышагивает по грязи в дорогих сапогах на меху. Верхняя часть его тела сидела на нижней, как король на троне. Стоит мне представить его, как ту же моя левая рука лезет через прореху в кармане. И воспоминание о Миньоне не отступит, пока я не закончу свое дело. Однажды дверь моей камеры отворилась, и явился он. На мгновение он показало мне таким же торжественным, как сама смерть выходящая из оправы невероятно толстых тюремных стен. А вид у него был такой, будто он лежал голый в поле гвоздик. Уже в следующую же секунду всецело отдался ему, и словно через рот (не помню кому принадлежат эти слова) он заполнил меня до самого сердца. Заполнил настолько, что вытеснил меня самого, и теперь я сливаюсь с гангстерами налетчиками или "котами", и полиция по ошибке задерживает меня. В течение трех месяцев он наслаждался моим телом, истязая меня как только мог. Я валялся у него в ногах, а он топтал меня, как половую тряпку. Потом он освободился и вернулся к воровству, я же не могу забыть его, его жесты, он весь проявляется в них, как в гранях стекла, его жесты всегда казались непредсказуемыми, их невозможно было представить следствием долгих раздумий. Увы, от него, осязаемого, мне остался лишь гипсовый слепок с его гигантского вставшего члена, слепок, сделанный самой Дивиной. Больше всего меня поражали крепость, а значит - красота его пениса, от ануса до самой головки.

Я бы сказал еще, что у него были кружевные пальцы, и при каждом пробуждении его протянутые руки раскрывались, чтобы принять в себя Мир, это придавало ему вид Младенца Иисуса, лежащего в яслях (пятка одной ноги на щиколотке другой), но его внимательное лицо было обращено к небу изнанкой. А стоя, он походил на Нижинского [5] на старых фотографиях, где тот снят в одеянии из лепестков роз с руками, привычно сложенными корзинкой. Его гибкое, как у скрипача, запястье изящно изогнулось. А иногда он вдруг сам себя душит трепетной, как у трагической актрисы, рукой..

Это почти точный портрет Миньона, ведь он - мы это еще увидим - был гением жеста, одно воспоминание о котором возбуждает меня так, что я уже не в силах остановиться, пока моя рука не склеится от выпущенного на свободу наслаждения. Он вошел к смерти, ступая по прозрачному воздуху. Его еще называли греком или шулером; когда он проходил мимо, все гомики, и Монсеньер, и Кастаньета и все Мимозы, незаметно сделали грудью винтообразное движение, и им показалось, что своими телами они, как вьюнки, оплели этого красавца. Безразличный и блестящий, как сталь ножа, которым забивают скот, он прошел, расколов их на две части, которые вновь бесшумно соединились, распространяя легкий запах отчаяния, который ни с чем не спутаешь. Миньон поднялся по лестнице, шагая через ступеньку, широко и уверено, так что казалось, что, достигнув крыши, он не остановится и уйдет дальше по ступенькам голубого воздуха, в небо. В мансарде, ставшей менее таинственной после того, как смерть превратила ее в склеп (она утратила свою двусмысленность, вернув себе вместе с чистотой вид беспричинной бессвязности, который придавали ей эти удивительные похоронные предметы: белые перчатки, фонарь, артиллерийская куртка и, наконец, все то, о чем мы упомянем ниже), находилась лишь мать Дивины, Эрнестина, вздыхающая под траурной вуалью. Она уже старая. Но она наконец-то получила эту замечательную возможность, которою так долго ждала. Смерть Дивины позволит ей, через внешние проявления отчаяния, через видимый траур слез., цветов и крепа, освободиться от сотен ролей которые ей приходилось играть. Во время болезни, я сейчас расскажу о ней, - когда Дивина-трюкачка была еще всего лишь деревенским мальчишкой звалась Луи Кюлафруа, удача ускользнула из рук Эрнестины. Со своей постели больной видел комнату, где ангел (опять это слово волнует, влечет и в то же время отталкивает меня. Крылья у ни есть, а вот есть ли у них зубы? Неужели с помощью этих тяжелых, покрытых перьями крыльев, "этих мистических крыльев", они и летают? А их чудесное ангельское имя: они меняют его, если падают?, где ангел, солдат в голубой форме и негр (ведь мои книги всегда будут лишь поводом изобразить солдата в голубом, ангела и негра, играющих, словно братья в кости или в бабки в темной или светлой тюремной камере) составляли некое тайное сообщество, не-которого сам он был исключен. Ангел, негр и солдат поочередно принимали облик его школьных друзей, крестьян, но никогда - змеелова Альберто. Это его поджидал Кюлафруа в пустыне, чтобы ртом утолить свою знойную жажду звездной плоти. Чтобы утешиться, он, несмотря на свой возраст, пытался найти счастье там, где не было ничего приятного: в поле, чистом, пустынном и унылом, в поле песка или лазури, в магнитном поле, немом и безжизненном, где не осталось ни нежности, ни цвета, ни звуков. Уже много раньше появление на деревенской дороге невесты в черном платье, но в белой фате, сверкающей, как молодой пастух, засыпанный снегом, или как запудренный мукой светловолосый мельник, или как Нотр-Дам-де-Флер, которого он узнает позже и которого я сам увидел в своей камере как-то утром у отхожего места - с сонным лицом, розовым под мыльной пеной, и всклокоченными волосами - раздваивая его представление о мире, открыло Кюлафруа, что поэзия - это не мелодия сладких извивов, потому что фата падала складками резкими, четкими, строгими и ледяными. Это было предостережением. Он ждал Альберто, а тот все не шел. Но в каждом входящем крестьянине или крестьянке ему виделись черты змеелова. Они были как бы его вестниками, посланцами, предтечами, несли впереди него часть его даров, подготавливая его приход, протаптывая ему дорогу. Они возглашали аллилуйя. У одного была походка Альберто, у других - его жесты, или цвет и вельвет его брюк, или его голос; и Кюлафруа, как человек, который очень чего-то ждет, не сомневался, что в конце концов все эти разрозненные детали соединятся, сделав возможным торжественное, долгожданное и удивительное появление в его комнате уже целого Альберто; так в моей камере появился Миньон-Маленькая-Ножка, и мертвый и живой одновременно.

Когда деревенский священник, пришедший узнать новости, сказал Эрнестине: "Мадам, умереть молодым - это счастье", - она ответила: "Да, мсье герцог" - и сделала реверанс.

Священник внимательно взглянул на нее. - Она, улыбаясь, разглядывала в блестящем паркете свое отражение, бывшее ее антиподом, делавшее ее пиковой дамой, злой вдовой.

- Не пожимайте плечами, мой друг, я не сумасшедшая.

Она действительно не была сумасшедшей.

- Лу Кюлафруа умирает. Я это чувствую. Он сейчас умрет, я знаю.

"Он сейчас умрет, я знаю," - это выражение из одной книги вылетело живым и кровоточащим, как крылышко воробья (или ангела, если только ангелы способны истекать алой кровью), слова, с ужасом произнесенные героиней дешевого романа, напечатанного мелким шрифтом на пористой бумаге, похожей,

говорят, на совесть распутников, развращающих детей.

- Я буду танцевать под похоронное пение. Итак, нужно было, чтобы он умер. А чтобы пафос этого события стал более резким, она сама должна была вызвать его смерть. Мораль, страх перед адом или тюрьмой здесь ни при чем, верно? Вплоть до мельчайших подробностей Эрнестина -- а значит, и я тоже --

представила, как она будет действовать. Она выдаст это за самоубийство: "Я скажу, что он сам себя убил". Логика Эрнестины сродни логике театра и не имеет ничего общего с тем, что называют правдоподобием; ведь правдоподобие предполагает наличие ясных мотивов. Не будем удивляться, давайте лучше восхитимся.

Огромный револьвер в глубине выдвижного ящика определил ее поведение. Не впервые вещи побуждают к действию, и они должны были бы нести страшную по сути, но им ничем не грозящую ответственность за преступление. Револьвер - кто бы мог подумать? - стал непременной принадлежностью ее поступка. Он стал продолжением ее напрягшейся руки героини пьесы; он не давал ей покоя, - нужно же это сказать наконец, - с властной настойчивостью, от которой у нее горели щеки, с той настойчивостью, с которой плотные руки Альберто в раздувшихся карманах не давали покоя деревенским девушкам. Но точно так же, как я сам согласился бы убить только нежного подростка, чтобы после смерти мне достался труп, но труп еще теплый, и призрак, который так приятно обнимать; так и Эренестина шла на убийство только при условии, что она избежит ужаса, которого невозможно избежать на этом свете (конвульсии, упрек и отчаяние в глазах жертвы, брызги крови и мозга), и ужаса ангельского, потустороннего, именно поэтому, а может быть, и для того, чтобы придать больше торжественности моменту, она надела свои украшения. Так и я когда-то делал себе кокаиновые инъекции, специально выбирая для этого шприц в форме

изящной пробки для графина, и надевал на указательный палец кольцо с огромным бриллиантом. Действуя таким образом, она не понимала, что усложняет свой жест, придавая ему исключительность, странность, которые угрожали все испортить. Так и получилось. Плавно и медленно спускаясь, комната слилась с роскошной квартирой, в золоте, со стенами, обитыми гранатовым бархата с дорогой стильной мебелью, в полумраке созданном красными фаевыми портьерами, и увешанной большими зеркалами с хрустальными подвесками на канделябрах. Важная деталь: с потолка свисала огромная люстра, а пол был застелен пушистым сине-фиолетовым ковром.

Во время свадебного путешествия в Париж, как-то вечером с улицы Эрнестина мельком увидя через занавеси окна эти великолепные апартаменты, идя под руку с мужем, она робко, пока робко мечтала умереть там от любви к какому-нибудь тевтонскому рыцарю! Гарденал [6] и цветы... Пот! когда она уже успела умереть так несколько раз, квартира освободилась для драмы более страшной чем ее собственная смерть.

Я усложняю, запутываю, вы скажете: это ребячество. Да, это ребячество. Все заключенные - дети, и только дети бывают так изворотливы, скрытны, так понятны и непоследовательны. "А еще хорошо бы, - подумала Эрнестина, - чтобы о в каком-нибудь роскошном городе, в Каннах или в Венеции, чтобы я могла совершать туда паломничества".

Женой или любовницей дожа, остановиться в каком-нибудь отеле на берегу Адриатики, скажем, в "Ритце", и потом с охапкой цветов в руках по крутой тропинке взбираться к кладбищу, сесть на простую плиту из белого выпуклого камня и замереть, упиваясь ароматом страдания!

Не возвращая ее в реальность, которой она и не покидала, подготовка декораций для спектакля заставила ее, однако, стряхнуть с себя эти видения.

Она пошла за револьвером, который уже давно был заряжен предупредительным Провидением, и когда Эрнестина взяла его, тяжелый, как восставший фаллос то осознала, что беременна убийством, беременна смертью. Вам неведомо это нечеловеческое, это экстатическое состояние ослепленного убийцы, сжимающего в руке пистолет, нож, ружье или пузырек с ядом, или убийцы, который уже сделал шаг, ведущий его к пропасти. Последний жест Эрнестина могла бы исполнить быстро, но она, как, впрочем, и Кюлафруа, следует сценарию, которого не читала, который пишу я, и в котором развязка наступит в свое время. Эрнестине известна лишь ущербная, чисто литературная сторона ее поступка, но то обстоятельство, что она должна подчиниться плохой литературе, делает ее еще более трогательной и в ее собственных, и в моих глазах. В драме, как и в жизни, она избегает надменной красоты.

Всякому преднамеренному убийству, предшествует подготовительный церемониал и всегда, вслед за ним, следует церемониал искупительный. Смысл и того и другого обычно не доходит до сознания убийцы. Все идет своим чередом. У Эрнестины времени было как раз, чтобы резаться перед траурным залом прощания. Она выстрелила. Пуля пробила висящий под стеклом почетный диплом ее покойного мужа. Страшный Грохот. Одурманенный снотворным ребенок ничего не слышал. Эрнестина тоже: она выстрелила в квартире с гранатовым бархатом, и пуля, разбив (зеркала, подвески, хрусталь, искрошив мрамор, прорвав обивку, сломав, наконец, всю выдуманную конструкцию, обрушила на голову падающей Эрнестины, вместо сверкающей крови, хруст, люстры и подвесок и серый пепел.

Она пришла в себя посреди обломков собственной драмы. В руках ее уже не было револьвера, он исчез под кроватью, как топор на дне пруда, как бродяга в стене; ее руки, легкие, мысли, порхают вокруг нее. Потом она ждет.

Вот такой, пьяной от горя, ее и застал Миньон. Ему стало не по себе: она была красива и при этом казалась безумной, но, скорее, все-таки его испугала ее красота. Он сам был красив, чего же ей бояться? Увы, мне слишком мало, а точнее, почтиничего не известно о скрытых отношениях между красивыми людьми, знающими, что они красивы; и уж совсем ничего я не знаю об отношениях между красивыми мальчиками, которые кажутся друзьями, хотя, возможно, на самом деле ненавидят друг друге. Когда они просто улыбаются друг другу, вкладывают ли они бессознательно в эту улыбку какую-то нежность и как это влияет на них? Миньон неумело перекрестился над гробом. Его застенчивость можно было принять за отрешенность, но именно в этой застенчивости заключено все его очарование.

Смерть тяжелой печатью, как сургуч на старинных грамотах, повисла на занавесках, на стенах и на коврах. Но особенно на занавесках. Они ведь наиболее чувствительны. Они чувствуют смерть и, как собаки, возвещают о ней. Они облаивают смерть своими складками, которые приоткрываются, чернея, как рты и глаза масок в трагедиях Софокла, или выгибаются, становясь выпуклыми, как веки христианских аскетов. Ставни были закрыты, свечи зажжены. Миньон, который не узнавал мансарды, где жили они с Дивиной, вел себя сдержанно, как молодой человек, наносящий визит.

Его чувства у гроба? Никаких. Он уже забыл Дивину.

Служащие похоронного бюро явились почти тут же, очень кстати выручив его.

В пелене дождя черная процессия, пестрящая размалеванными лицами, пахнущая румянами и цветами, тронулась вслед за катафалком. Круглые плоские зонты, покачиваясь в такт шагам, поддерживали ее между небом и землей. Прохожие уже не видели ее, она была такой легкой, что уже поднялась на десять метров над землей; лишь служанки да лакеи еще могли бы рассмотреть ее, если только в эти 10 часов утра первые не подносили чашку шоколада в постель хозяйке, а вторые не открывали двери утренним посетителям. К тому же процессия двигалась так быстро, что была почти невидима. Оси колес катафалка были снабжены крыльями. Первым под дождь вышел священник, распевая Deus Irae. Он приподнимал подол сутаны, его научили делать так в дождливую погоду еще в семинарии. Этот хотя и непроизвольный жест, как бы высвобождал в нем из плаценты благородства целый ряд грустных и загадочных существ. Прикрывшись полой черного бархатного облачения, сшитого из того же бархата, что и полумаска Фантомаса или супруги венецианского дожа на карнавале, он попытался ускользнуть, но тут земля сама ускользнула из-под его ног, и мы сейчас увидим, в какую ловушку он попал. На мгновение показалась нижняя часть его лица. Священник этот был совсем молод: под его траурным облачением угадывалось тело страстного атлета. Иными словами, он носил чужую одежду.

Заупокойная служба в церкви ограничилась "Faites ceci en memoire de moi" [7], после чего священник волчьей походкой подошел к алтарю, молча открыл отмычкой замок дарохранительницы, отодвинул покров тем жестом, каким в полночь раздвигают двойной полог алькова, затем, затаив дыхание, взял дароносицу с осторожностью взломщика, не надевшего перчаток, и, разломив, проглотил подозрительного вида облатку.

Дорога от церкви до кладбища была долгой, а текст требника слишком хорошо известен. Хотя заупокойное пение и черное шитое серебром облачение были прелестны. Священник тащился по грязи, как если бы шел по лесу. Какому лесу? -спросил он себя. Ну, скажем, Богемский лес в одной чужой стране. Скорей всего - в Венгрии. Несомненно, к выбору именно этой страны его подтолкнуло мудрое предположение, что венгры -единственные азиаты на европейском континенте. Гунны. Атилла жжет траву, а его солдаты греют сырое мясо себе на обед, зажав его куски между ляжками, такими же, а может, и еще более мощными, чем ляжки Альберто, Миньона, Горги и даже чем бока их лошадей. Осень. В венгерском лесу идет дождь.

Вода с веток стекает на лоб священника. Слышен лишь шум капель, стучащих по мокрым листьям. Вечереет, в лесу становится все тревожнее. Священник поплотней запахивает на своих великолепных бедрах серый оплянд [8] , широкий, как. его сегодняшнее облачение, в которое он завернут там.

В лесу есть лесопилка, двое парней, которые на ней работают, ушли на охоту. Их здесь никто не знает. Они, священник узнал об этом, кажется, в одном из своих снов, вернулись недавно из кругосветного путешествия. Священник так же, как и там, читал здесь заупокойную молитву, в момент, когда наткнулся на одного из этих чужеземцев, того, который помоложе, с лицом, точь-в-точь как у мясника из моей деревни. Тот возвращался с охоты. В уголке рта - погасший окурок. Слово "окурок" и привкус размокшего табака заставили спину священника напрячься, и тремя маленькими резкими движениями он кончил; наслаждение отозвалось дрожью во всех его мышцах вплоть до самой последней, которая содрогнулась и извергла звездное семя.

Губы пильщика прильнули ко рту священника, впихнув в него окурок языком более властным, чем королевский указ. Священник был сражен любовью и без чувств упал на пропитанный водой мох. Раздев его почти догола, незнакомец ласкал его с благодарностью, даже, как показалось священнику, умиленно. Потом он одним движением перекинул через плечо свой ягдташ, в котором лежал лесной кот, подобрал ружье и ушел, беззаботно посвистывая.

Священник огибал склепы, педерасты шли за ним, спотыкаясь о камни, по мокрой траве, среди могил они походили на ангелов. Мальчик-певчий, жалкий замухрышка, который и не подозревал о приключении, только что пережитом священником, спросил, можно ли ему не снимать скуфью. Священник разрешил. На ходу, не вынимая руку из кармана, ногой он сделал то, чисто танцевальное, Движение, которым заканчивается танго. Он слегка присел на чуть выставленную вперед на носок ногу и резко выставил вперед колено, отчего сутана закачалась, подобно широким штанинам моряка или гаучо, шагающего вразвалку. И затянул псалом.

Когда процессия подошла к могиле, наверняка вырытой тем самым могильщиком, за которым Дивина когда-то наблюдала из своего окна, гроб с покойницей, завернутой в белые кружева, был опущен. Священник освятил могилу и передал кропило сперва Миньону, который покраснел, ощутив в руке тяжесть этого предмета (ведь он был уже далеко от Дивины, на полпути назад к своему племени, родственному племени молодых цыган, которые соглашаются вас "покачать" [9], но только ногами), а потом педерастам, и все вокруг наполнилось визгом и фырканием. Именно о таком уходе, в обстановке, созданной причудливым переплетением фантазии и гнусности, Дивина, должно быть, и мечтала.

Дивина умерла. Умерла и похоронена.

...Умерла и похоронена.

Раз Дивина умерла, поэт может воспевать ее, рассказывать легенду, сагу или предание о Дивине. Сагу о Дивине нужно бы танцевать, изображать жестами и мимикой, изредка поясняя действие легкими ремарками. Невозможность представить вам ее балетное воплощение, заставляет меня прибегать к многословию, дабы создать нужное впечатление, но я постараюсь избежать при этом выражений банальных, пустых, бессодержательных и бесцветных.

Чего хочу я, сочиняя эту историю? Восстановив ход своей жизни, проследив ее путь, я стремлюсь наполнить мою камеру наслаждением, стать тем, чем я чуть было не стал, вновь найти те мгновения, когда я блуждал в сложных лабиринтах ловушек подземного неба, погружаясь в них, как в черную пустоту. Медленно передвигать массы зловонного воздуха, обрезать нити, на которых букетами висят мои чувства, наблюдать, как из неведомо какого звездного потока возникнет, возможно, цыган, которого я ищу, мокрый, в пене волос, играющий на скрипке, дьявольски ловко спрятанный за алым бархатным занавесом ночного кабаре.

Говоря о Дивине, я буду, в зависимости от своего настроения, смешивать мужское и женское, а если мне придется цитировать, по ходу повествования, какую-нибудь женщину, я найду способ, как-нибудь исхитрюсь, чтобы не возникло путаницы.

Появившись однажды в Париже, Дивина так и прожила там двадцать лет, до самой смерти. Она всегда была худенькой, и подвижной, хотя к концу жизни черты ее приобрели некоторую угловатость. Около двух часов ночи она вошла в кафе Граффа на Монмартре. Посетители его были сплошь из еще сырой и бесформенной глины, Дивина же вся была из чистой воды. Большое кафе с закрытыми окнами, завешенными шторами на выгнутых карнизах, было набито людьми, тонувшими в сигаретном дыме; Дивина внесла сюда с собой какую-то скандальную свежесть, свежесть утреннего ветерка, и упоительную сладость стука каблуков по каменному полу храма; и, как ветер крутит листья, так она заставила повернуться ставшие вдруг легкими и дурными головы банкиров, коммерсантов, альфонсов, гарсонов, управляющих, полковников, уродов.

Она села за пустующий столик и заказала чаю.

- И лучше китайского, мой милый, - сказала она.

С улыбкой. Посетителям ее улыбка показалась возмутительно дерзкой. Обычно принято покачивать головой, говоря о таких улыбках. Но пусть для поэта и для читателя ее улыбка будет загадочной.

В тот вечер она была в шелковой блузе цвета шампань, в краденых матросских брюках и кожаных сандалиях. На одном пальце, кажется, на мизинце, сверкал яркий, как гангренозная язва, камень. Принесенный чай она пила как дома: маленькими глоточками (точно голубка), поднимая и ставя назад чашку и отставляя в сторону мизинец. Вот ее портрет: волосы темно-русые и вьющиеся, их завитки падали ей на глаза и на щеки, эту прическу можно было бы назвать "кошка с семью хвостами". Чуть выпуклый чистый лоб. Глаза, несмотря на живущее в них отчаяние, поют, и их мелодия передается от глаз зубам, оживляя их, а от зубов дальше - всем ее движениям вплоть до малейшего жеста. Струясь из глаз, ее очарование волнами докатывается до босых ног. Ее тело изысканно, как янтарь. Ее ноги становятся быстрыми, когда ей случается убегать от призраков, от ужаса на них вырастают крылья. Она очень проворная, ведь чтобы сбить призраков со следа, ей нужно мчаться быстрее собственных мыслей. Она пила свой чай под взглядами тридцати пар глаз, выражение которых явно противоречило тому, что произносилось презрительными, раздосадованными, грустными и увядшими ртами.

Дивина была изящной, но напоминала при этом тех праздных бродяг, которые слоняются в поисках красивых зрелищ и редких ощущений, таская за собой весь неизбежный хлам пройденных сказочных городов. При малейшем движении, завязывают ли они галстук или стряхивают пепел с сигареты, тут же включаются "однорукие бандиты". Дивина связывала в узел сонные артерии. Она была непреодолимо соблазнительна. Будь моя воля, я бы сделал из нее рокового героя, на свой вкус. Роковой для меня - это такой, от которого зависит судьба всех тех, кто в оцепенении смотрит на него. Я изваял бы ее с каменными бедрами, гладкими блестящими щеками, тяжелыми веками, с языческими коленями, столь восхитительными, что в них отражались бы безнадежно-мудрые лица мистиков. Я бы лишил ее всякой чувственной привлекательности. Пусть бы она согласилась быть ледяной статуей. Но ведь я прекрасно знаю, что бедняга Демиург вынужден создавать свое творение по своему подобию и что он не выдумал Люцифера. Нужно, чтобы понемногу дрожь моего тела передалась граниту стен моей камеры. Я долго пробуду с ним наедине и заставлю его жить в моем дыхании и в запахе моих газов, таких торжественных или сладких. И на протяжении книги я бы постепенно высвобождал ее из камня и, передавая понемногу ей мои страдания и избавляя понемногу от зла, я подвел бы ее за руку к святости.

Гарсон, который прислуживал Дивине, не прочь был и позубоскалить, но не осмелился этого сделать перед ней. Управляющий же подошел к ее столику, приготовившись, как только она допьет свой чай, попросить ее уйти и таким образом предупредить ее появление в другой раз.

Наконец она достала пестрый носовой платок и промокнула им свой белоснежный лоб. Затем положила ногу на ногу; на щиколотке у нее была цепочка с медальоном, в каких обычно хранится прядь волос. Она улыбнулась всем, но вместо ответа все отвернулись; впрочем, это и было ответом. В кафе наступила такая тишина, что отчетливо был слышен малейший звук. Всем эта улыбка (для полковника это была улыбка гомосексуалиста; для коммерсантов - голубого, для банкиров и гарсонов -гомика; для альфонсов - "этой") показалась мерзкой. Дивина не стала настаивать. Из крошечного черного атласного кошелька она достала несколько монет и бесшумно положила их на

мраморный стол. Кафе исчезло. Дивина обратилась в одного из зверей, которых изображают на стенах - химеру или грифона - это кто-то из посетителей, думая о ней, непроизвольно прошептал магическое слово:

"Педераст".

В тот вечер на Монмартре она впервые искала клиента- Ей не повезло. И тогда она без предупреждения появилась у нас; у посетителей не хватило времени, и особенно хладнокровия, чтобы спасти репутацию и свою и своей самки. Выпив чай, Дивина ушла, безразличная (внешне она такой казалась), извиваясь в, букете цветов, роняя за собой блестки и шелестя невидимыми оборками. И вот уже ее, решившую вернуться домой, столб дыма поднял в мансарду, где на двери была приколота огромная роза из выцветшей кисеи.

Она любила духи с сильным вульгарным запахом. По ним сразу можно понять, что вульгарность ей вообще нравилась. У Дивины был хороший, устоявшийся вкус, а в том, что ее, такую утонченную, жизнь то и дело ставит в непотребное положение, толкает во всякую грязь, в этом нет ничего удивительного. Она обожает вульгарность, потому что самую большую любовь в своей жизни она испытала к чернокожему бродяге. На нем и под ним, когда он пел, прижавшись губами к ее губам, цыганские песни, которые пронизывали ее тело, она научилась ценить прелесть вульгарных тканей, таких как, например, шелк, и всякие золотые нашивки, которые обычно очень идут бесстыдным существам. Монмартр пылал. Дивина пересекла разноцветные огни и, невредимая, погрузилась в ночь бульвара Клиши, в ночь, которая скрывает бедные, старые и уродливые лица. Было три часа ночи. Она направилась было в сторону площади Пигаль, с улыбкой всматриваясь в каждого одинокого мужчину. Но те не решались, а может, это она еще не приспособилась к привычному ритуалу: поворот головы клиента, его колебания, его неуверенность, когда он подходит к мальчику, возбудившему в нем желание. Утомившись, она села на скамейку, и тут же, несмотря на усталость, была захвачена, околдована теплотой ночи. На момент всего одного удара сердца она вдруг словно лишилась чувств и так объяснила себе свое волнение: "Эти ночи без ума от меня, как жены султана. Боже мой, они мне строят глазки! О! Они наматывают себе на пальцы мои волосы (ведь пальцы ночей - это мужские члены!). Они гладят меня по щеке, ласкают мои ягодицы." Она думала так, не поднимаясь, однако, и не падая в выхолощенную поэзию земного мира. Поэзия никак не сказывается на ее состоянии. Она всегда останется проституткой, озабоченной поисками заработка.

Всякому мужчине по утрам приводилось испытывать вместе с чувством усталости возбуждающий прилив нежности. Как-то раз на рассвете мне случилось в приступе беспредельной любви прильнуть губами к обледеневшим перилам на улице Берт, в другой раз - поцеловать собственную руку, а еще бывает, когда не в силах сдержать эмоции, захочешь проглотить себя самого, вывернув свой непомерно разинутый рот на голову, захватив все свое тело, а вместе с ним и весь мир; и превратиться в шар из того, что проглочено, в шар, который понемногу тает и исчезает: таким я представляю себе конец света. Дивина отдавалась ночи, чтобы та ее поглотила из нежности и уже никогда бы не извергла обратно. Она голодна. Кругом пусто. Пусты бульварные сортиры, пустынна земля бульвара. Вон идет компания молодых рабочих, у которых вся беспорядочная юность в плохо завязанных шнурках, болтающихся по земле; -парни покидают мир наслаждений и быстрым шагом возвращаются по домам. Пиджаки с широченными плечами, надетые, как кираса или хрупкий панцирь, скрывают неискушенность их тел; но, благодаря своей мужественности, пока еще столь же легкой, как надежда, они неприкосновенны для Дивины.

Этой ночью она ничего не сделает. Столь велико ее удивление тем, что возможные клиенты так и не спохватились. С ощущением голода в желудке и в сердце она вынуждена будет вернуться в свою мансарду. Дивина встала, чтобы уйти. Какой-то человек приближался, пошатываясь. Поравнявшись с ней, он неожиданно схватил ее за локоть. - О, простите, - сказал он, - извините.

От него разило вином.

- Ничего, - ответил педераст.

Этим прохожим был Миньон-Маленькая-Ножка.

Приметы Миньона: рост 175см., вес 75кг., лицо овальное, волосы светлые, глаза сине-зеленые, кожа гладкая, зубы ровные, нос прямой.

Он тоже был молод, почти так же молод, как и Дивина, и я хочу, чтобы он таким и оставался до конца книги. Каждый день надзиратели открывают дверь моей камеры, чтобы выпустить меня на прогулку в тюремный двор. За короткое время я успеваю встретиться на лестницах и в коридорах с ворами и хулиганами, их лица входят в мое, тела -издалека - сбивают меня с ног. Я страстно желаю обнять их, однако ни один из них не в силах вызвать во мне образ Миньона.

Когда я познакомился с ней в тюрьме Френ, Дивина много рассказывала мне о нем, повсюду в тюрьме она искала воспоминаний о нем, искала его следов, но я так и не сумел представить себе его лица, и теперь у меня есть соблазн смешать его в воображении с лицом и фигурой Роже.

От этого корсиканца в моей памяти мало что осталось: рука с невероятно крупным большим пальцем, которая играет крошечным ключиком, и неясный образ светловолосого мальчика (он поднимается по улице Канебьер), с цепочкой из чистого золота на ширинке, которую эта цепочка как бы застегивает. Вот он в группе самцов, надвигающихся на меня с неумолимостью шагающих лесов. В моих видениях я представляю, что его зовут Роже, это имя звучит одновременно и по-детски и солидно, с апломбом. У Роже был апломб. Я только что вышел из тюрьмы Шав и удивлялся, что его там не встретил. Что нужно мне было совершить, чтобы стать достойным его красоты? Мне недоставало смелости даже на то, чтобы восхищаться им. Когда не было денег,, я устраивался на ночлег за кучами угля, в доках, и каждый вечер я брал его с собой. Воспоминание о нем уступило место воспоминаниям о других мужчинах. И теперь снова, уже второй день, в своих видениях я смешиваю его жизнь (вымышленную) с моей. Мне бы хотелось, чтобы он любил меня, и, естественно, он делает это с готовностью, в которой наверняка есть доля извращенности, иначе как бы он мог меня любить? Два дня подряд я питал его образом видение, которого обычно хватает на 4 - 5 часов, и оно было так прекрасно, что я отдал ему в жертву мальчика. Теперь я уже просто не в состоянии придумать обстоятельства, в которых он еще меня не любил. Я измучен вымышленными путешествиями, грабежами, изнасилованиями, взломами, арестами, изменами, в которых мы были замешаны, которые мы совершали один для другого, один ради другого, и никогда не ради себя и не для себя, когда приключениями были мы сами и никто больше. Я выбился из сил, мое запястье сводит судорога. Наслаждение истощилось до последней капли. Я жил им и с ним в своих четырех голых стенах, и за эти два дня все, что может дать жизнь, повторилось раз двадцать, и я был заполнен им до такой степени, что эта жизнь казалась мне более настоящей, чем жизнь подлинная- Я отказался от мечтаний. Я был любим. Я отказался, как отказывается от борьбы гонщик Тур-де-Франс, и все же воспоминание о его глазах, его усталом взгляде, который мне приходится ловить на лице какого-нибудь юнца, выходящего из борделя, круглые икры его ног, его мощный член, такой крепкий, что я чуть было не сказал - узловатый, и его лицо, оно ничем не скрыто и ищет прибежища, как странствующий рыцарь, - это воспоминание не желает рассеиваться, как рассеялись воспоминания о других моих выдуманных спутниках. Оно расплывается. Оно уже не такое отчетливое, как раньше, но все еще живет во мне. Некоторые детали изо всех сил цепляются, желая удержаться: например, маленький полый ключик, в который он иногда свистит, большой палец его руки, его свитер, его голубые глаза... Если я буду настаивать, он придет и овладеет мной так, что на теле у меня останутся стигматы. Я больше не в силах удерживать его в себе. Я сделаю из него персонажа и сам его помучаю: это будет Миньон-Маленькая-Ножка. Он останется 20-летним, хотя ему суждено стать и отцом и любовником Норт-Дам-де-Флер.

Дивине он сказал:

- Извините!

Хмель помешал Миньону заметить необычный вид этого прохожего, вежливо, но настороженно спросившего :

- Ты что, друг?

Дивина остановилась. После обмена шутливо-угрожающими репликами все вышло так, как и следовало желать. Дивина привела Миньона к себе, на улицу Коленкур. В ту самую мансарду, где она умерла и из которой, подобно морю перед взором марсового, открывался вид на кладбище, на могилы. Поющие кипарисы. Дремлющие призраки. Каждое утро Дивина будет вытряхивать в окно пыльную тряпку и прощаться с призраками. Однажды, глядя в бинокль, она обнаружит молодого могильщика. "Да простит меня Господь, - закричит она, - но на могиле стоит бутыль с вином!" Этот могильщик состарится вместе с Дивиной, а потом и похоронит ее, так ничего и не узнав о ней.

Итак, они с Миньоном поднялись наверх. Уже в мансарде, закрыв дверь, она раздела его. Без брюк, куртки и рубашки он оказался белым и вялым, как осевший снег. К вечеру они очнулись в одной постели в куче влажных смятых простыней.

- Какие деньги? Ты что? Я же ничего вчера не соображал!

Он неестественно расхохотался и огляделся вокруг. Комната Дивины находилась под самой крышей. Пол застелен потертыми коврами, на стене - фотографии убийц со стены моей камеры, и великолепные изображения красавцев, которые Дивина стащила с витрины фотоателье. Все они были помечены знаком тьмы.

- Ничего себе выставка!

На камине, на маленьком раскрашенном деревянном паруснике, стоял флакон с гарденалом, с его помощью комната могла отделяться от каменной массы дома и повисать, как клетка, между небом и землей.

По манере говорить, зажигать спичку и курить сигарету Дивина поняла, что Миньон - сутенер. Сначала она забеспокоилась: а вдруг он ее побьет, ограбит или оскорбит? Потом она ощутила гордость от того, что угодила "коту". Даже не подумав, к чему все это может привести, скорее бессознательно, подобно кролику, который отправляется к удаву в пасть, Дивина, будто зачарованная, произнесла:

"Останься", и поколебавшись немного: "Если хочешь."

- Да ты никак влюбилась в меня? Миньон остался.

.В ее просторную монмартрскую мансарду с маленьким окошком, откуда, глядя в промежуток между оборками занавесок, собственноручно сшитых ею из розового муслина, Дивина наблюдает за белыми колыбельками, проплывающими по спокойному синему морю так близко, что можно различить лежащие в них цветы, из которых вытягивается застывшая в балетном па нога; в эту мансарду Миньон притащит синюю походную куртку, связку отмычек, инструменты, он свалит свои пожитки в кучку на полу, а сверху положит белые, похожие на парадные, резиновые перчатки. Так, в этой комнате, опутанной проводами от ворованного радиатора, ворованного радиоприемника и ворованных ламп, и началась их совместная жизнь.

Они завтракают после полудня. Днем спят или слушают радио. Потом красятся и выходят на улицу. Как правило, по вечерам Дивина вкалывает на площади Бланш, а Миньон идет в кино. Дивина долго будет пользоваться успехом. Благодаря покровительству и советам Миньона, она знает, когда и кого обчистить, кого пошантажировать. Они неуловимы, в кокаиновом тумане расплываются очертания их жизни, блуждают тела.

У Миньона, хоть он и негодяй, лицо было ясное. Красивый малый, горячий и нежный, прирожденный "кот", он казался мне всегда голым, столь благородны были его манеры, за исключением одного смешного и трогательного движения: снимая брюки и трусы, он выгибал спину дугой и переступал с ноги на ногу. Еще до рождения, в теплой утробе матери, Миньон был крещен, можно даже сказать, причислен к лику святых, почти канонизирован. Это было что-то вроде "белого" крещения, которое после смерти приведет его прямо в преддверие рая; короче, один из быстрых, но исполненных таинственности и чрезвычайно драматических ритуалов в рамках закрытого сообщества, пышной церемонии, на которую слетаются ангелы, собираются все божественные силы и даже само Божество. Миньон знает и одновременно не знает об этом, потому что ни разу за всю свою жизнь никто не рассказал ему об этих тайнах громко и внятно, кажется, что кто-то просто нашептывает ему про них. И это крещение, с которого началась его жизнь, освещает ее всю золотистым сиянием, теплым и слабым, вознося его сутенерскую жизнь на пьедестал, увитый цветами, как могила девушки бывает увита плющом, пьедестал массивный и при этом легкий, с которого с 15 лет Миньон мочится, стоя в такой позе: ноги раздвинуты, колени слегка согнуты, а струя его настолько сильная, насколько это возможно в 18 лет. Ведь - и на этом мы настаиваем особо - нежнейший нимб всегда ограждает его от слишком сильных соприкосновений со своими собственными острыми углами. Если он говорит: "Я выпустил жемчужину" или "Одна жемчужина упала", это значит, что он пукнул как-то по-особенному, очень мягко, так что газы вышли без треска. Поразительно, но это и в самом деле напоминает матовую жемчужину: его приглушенное истечение, словно тайное бегство, кажется нам молочно-бледным, как жемчуг. Миньон при этом предстает перед нами каким-то необыкновенно изысканным альфонсом или индусом, или принцессой,

любительницей жемчуга. Жемчужно-матовый запах, который он тихо испускал в тюрьме, как сияние, обволакивает его с головы до ног и отделяет от всего окружающего, но в меньшей степени, чем выражение, которое он при своей необыкновенной красоте не боялся произнести. фраза "Я уронил жемчужину" указывает на то, что он пукнул без звука. Если газы вышли с шумом, это неприлично, и когда так делает какой-нибудь бродяга, Миньон говорит:

- Вот, задница треснула!

Каким-то сверхъестественным образом, магией своей высокой и светлой красоты Миньон более властно, по-моему, чем это сделал бы негр-убийца, переносит нас в саванну, в самое сердце черных континентов; Миньон прибавляет:

- Ужасно воняет. Я не могу больше оставаться рядом с собой.

Короче, он несет свою низость, как стигматы от раскаленного железа на коже, но эти драгоценные стигматы облагораживают его, подобно лилии на плече проходимца в старинные времена. Подбитый глаз - позор для "кота", а для Миньона:

- Мои букетики фиалок, - так он говорит. А еще он говорит по поводу желания посрать:

- У меня сигара во рту.

У него совсем мало друзей. Если Дивина своих друзей теряет, то он своих продает полицейским - Дивина об этом еще ничего не знает: любя предательство, он для себя одного бережет свой образ предателя. Дивина встретила его как раз в тот день, когда он вышел из тюрьмы, откуда его, несмотря на обвинение, как минимум, в грабеже и в хранении краденого, выпустили после того, как он совершенно хладнокровно заложил своих сообщников и даже друзей, которые не были сообщниками.

Как-то вечером, прежде чем отпустить Миньона из' участка, куда тот попал в результате облавы, инспектор вдруг сказал ему тем ворчливым тоном, что, казалось, за его словами ничего не стоит: "Тебе там нечем заняться? Тогда нужно поработать на нас, и все устроится". Миньон испытал, вы бы сказали, какое-то постыдное удовольствие, тем более сладкое оттого, что он сам считал его постыдным. Он постарался придать себе развязный вид и сказал:

- Но это рискованно.

При этом он заметил, что уже говорит тише обычного.

- Ну, со мной тебе нечего бояться, честное слово, - настаивал инспектор. - Каждый раз ты будешь получать сто франков.

Миньон согласился. Продавать других ему нравилось, это делало его бесчеловечным. Обесчеловечиться - вот к чему я внутренне стремлюсь. Он вновь и вновь рассматривал помещенную на первой странице вечерней газеты фотографию молодого морского лейтенанта, который, помните, был расстрелян за предательство. "Дружище! Братишка," - подумал Миньон.

Его переполнял детский восторг: "Я - фальшивый жетон!" Спускаясь по улице Данкур, пьяный от сознания своего тайного величия, словно он нашел клад, и от собственной низости (ибо лучше, чтобы она нас пьянила, если мы не хотим, чтобы ее размеры нас погубили), он бросил взгляд на витрину магазина, из которой на него смотрел Миньон, сияющий от тайной гордости, брызжущий ею. Он увидел Миньона, одетого в костюм принца Уэльского: мягкая шляпа набекрень, неподвижные плечи, которыми он старался не двигать при ходьбе, чтобы походить на Пьеро-дю-Тополь, а Пьеро не двигал плечами, чтобы походить на Поло-ла-Ваш, а Поло - чтобы походить на Тиуи и так далее: список настоящих, абсолютно безупречных "котов" завершался Миньоном, "фальшивым жетоном", и казалось, потершись среди них, украв их манеры, он их, вы бы сказали, замарал своей гнусностью. Мне хочется, чтобы он был именно таким, цепочка на запястье, мягкий галстук, как язык пламени, и эти невероятные туфли, которые носят только "коты", светло-желтые, тонкие и остроносые. Ведь понемногу, благодаря Дивине, Миньон сменил свою одежду, изношенную за месяцы, проведенные в тюрьме, на элегантные костюмы из тонкой шерсти и надушенное белье. Он был в восторге от такого преображения, ведь он был еще "кот-дитя". Душа скандалиста и хулигана была отброшена вместе со старым тряпьем. Теперь в кармане он нащупывает и поглаживает рукой, рядом с членом, револьвер калибра 6/35. Когда здесь лежал нож, ощущение было совсем не то. Но обычно ведь одеваются для себя, а Миньон одевается для тюрьмы. С каждой новой покупкой он думает, какой бы эффект это произвело на его возможных товарищей во Френ или в Санте. Вы их себе как представляете? Двое-трое "бывалых", которые, увидев его впервые, сразу признают в нем своего, несколько мрачных мужчин протянут ему руки или, выходя или возвращаясь с прогулки, бросят ему на ходу, не разжимая губ:

"Чао, Миньон." Но, в основном, его товарищами будут босяки, которых легко обмануть. Тюрьма - это нечто вроде Бога, такой же варвар, которому преподносят золотые часы, ручки, перстни, платки, носовые и шейные, ботинки. Миньон меньше всего мечтает о том, чтобы во всем великолепии своих новых костюмов покрасоваться перед какой-нибудь шлюхой или о своих ежедневных встречах на воле, он думает о том лишь, как войдет в камеру со сдвинутой на нос шляпой, ворот шелковой белой рубахи распахнут (галстук у него отняли при обыске), английский реглан расстегнут. И вот уже бедняги заключенные смотрят на него с уважением. Стоило ему появиться, и они покорены: "Ну, и рожи будут у них!" - подумал бы он, если бы умел думать о своих желаниях. Он сидел дважды, и тюрьма так повлияла на него, что всю оставшуюся жизнь он жил уже только для нее. Его роль там была четко определена, и смутно он догадывается, что обречен всегда играть эту роль. Возможно, он понял это, когда на странице библиотечной книги увидел такую надпись:

Не доверяйте:

- Во-первых, Жану Клементу по кличке Лопе,

- Во-вторых, Роберу Мартену, по кличке Педаль,

- В-третьих, Роже Фальгу, по кличке Тата,

- Лопе стучит Пти-Пре [10],

- Тата - Ферье и Грандоту,

- Педаль - Мальвуазену.

Единственное средство избежать страха это отдаться ему. Ему страстно захотелось, чтобы среди этих имен появилось и его имя. В конце концов, понятно, что любой может устать от героического напряжения человека, преследуемого законом, и что с полицией начинаешь сотрудничать, чтобы вернуться вновь к ограбленному тобой человечеству. Дивина ничего не знала об этой стороне жизни Миньона. Но узнай, она бы лишь сильнее полюбила его, ведь для нее любовь то же самое, что отчаяние. Тогда бы они выпили чаю, а Дивина пьет чай, как голубь чистую воду. Так пил бы, если бы пил, Дух Святой в образе голубки. Миньон танцует яванский танец, не вынимая рук из карманов. Когда он ложится, Дивина льнет к нему.

Говоря о Миньоне, Дивина задумчиво складывает руки:

- Я обожаю его. Когда он лежит голым, мне хочется отслужить мессу на его груди.

Миньону понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть говорить о ней "она" и обращаться к ней в женском роде. Наконец, это ему удалось, но он не терпел, когда она обращалась с ним, как с подружкой, и лишь потом понемногу начал уступать. И вот наконец Дивина осмелилась ему сказать:

- А ты красивая, - и добавила:

- Как "рыбка"... [11]

В результате ночных и дневных вылазок Миньона в мансарде скапливаются бутылки с ликерами, шелковые платки, флаконы с духами, поддельные драгоценности. Каждый предмет привносит с собой в эту комнату очарование мелкой кражи, быстрой, как призывный взгляд. Миньон крадет с полок больших магазинов, из автомобилей, крадет у своих немногочисленных друзей, крадет везде, где только может.

В воскресенье они с Дивиной идут к мессе. В правой руке у Дивины молитвенник с позолоченными застежками. Левой рукой в перчатке она Придерживает воротник пальто. Они идут, не глядя по сторонам.

Приходят в Мадл [12] и садятся, они верят в священников в золотых облачениях. Служба восхищает Дивину. Для нее все выглядит очень естественным. Каждый жест священника понятен и кажется ей точным, любой сумел бы его выполнить. Когда священник складывает два кусочка разломанной облатки, края их не сливаются воедино, и когда он поднимает ее, держа двумя руками, то не пытается заставить поверить в чудо. У Дивины мурашки бегут по

спине.

Миньон молится: "Матерь наша, сущая на небесах..." Иногда они причащаются у священника с противной физиономией, который со злобным видом сует им в рот облатку.

Миньон ходит в церковь еще и ради шика. Вернувшись в мансарду, они ласкают друг друга. Дивина любит своего мужчину. Она печет ему пироги, намазывает маслом тосты. Она думает о нем, даже когда он в туалете. Она обожает его в любой позе.

Ключ бесшумно отворяет дверь, и стена разверзается, как разверзаются небеса, чтобы показать ''Человека, подобного тому, которого Микеланджело изобразил обнаженным в "Страшном Суде". Когда дверь затворяется вновь, с осторожностью, с какой можно затворить и дверь хрустальную, Миньон кидает шляпу на диван, кидает окурок куда попало, скорее всего в потолок. Дивина бросается к своему мужчине, льнет к нему; он стоит твердый и неподвижный, словно чудовище Андромеды, обратившееся камень.

Друзья избегают его, поэтому Миньон иногда водит Дивину в "Рокси". Они играют в покер.

Миньону нравится элегантное движение, которым смешиваются фишки. С таким же наслаждением он следит за пальцами, которые изящным движением скручивают папиросу или снимают колпачок с ручки. Время с его секундами, минутами, часами не существует для него. Его жизнь - подземное небо, населенное барменами, сутенерами, педерастами, ночными красавицами, пиковыми дамами, но жизнь его - Небо. Он любит удовольствия. Он знает все кафе в Париже, в которых есть туалеты с сиденьем.

- Чтобы как следует облегчиться мне нужно сидеть, - говорит он.

Он способен пройти километры, бережно неся в своей утробе желание высраться, которое с важным видом удовлетворит в отделанных сиреневой мозаикой туалетах на вокзале Сен-Лазар.

Я мало что знаю о его происхождении. Дивина однажды назвала мне его имя, кажется, Поль Гарсия. Несомненно, он родился в одном из кварталов, наполненных запахом экскрементов, которые, завернув в газету, выбрасывают на улицу из окон с обязательным цветочным горшком на подоконнике.

Миньон.

Когда он трясет своей кудрявой головой, видно, как в его ушах качаются золотые кольца, какие в давние времена носили его предки-грабители. Движение ноги, которым он на ходу раскачивает низ брюк, походит на движение пятки у женщины, расправляющей оборки юбки, чтобы закружиться в вальсе.

Итак, наша парочка живет счастливо, что без труда может подтвердить их консьержка, имеющая возможность наблюдать за их жизнью из своей каморки под лестницей. Ближе к вечеру ангелы слетаются, чтобы подмести и прибрать в их комнате.

Для Дивины ангелы - это движения, которые делаются сами по себе, без ее участия.

Ах, до чего же мне сладко говорить о них! Легионы солдат в форме из толстого серо-голубого сукна, цвета речной воды, в кованых башмаках упорно расстреливают небесную синеву. Рыдают самолеты. Весь мир умирает от панического страха. Ствол орудия поднимается и выстреливает, и пять миллионов разноязыких юношей сейчас умрут. В благоухании собственной плоти люди гибнут, как мухи. Умирание плоти исполнено торжественности. И мне сейчас доставляет удовольствие рассуждать об этих чудесных мертвецах: вчерашних, сегодняшних, завтрашних. Я вижу мансарду, где живут мои любовники. Они впервые крупно поссорились, ссора закончилась любовью. Дивина рассказала мне, как однажды Миньон проснулся к вечеру, настолько вялый, что не мог открыть глаза и, услышав, как она ходит по комнате, спросил: "Что ты делаешь?"

Когда мать Дивины, Эрнестина, затевала стирку, она обычно говорила: "Пойду-ка, поиграю в корыто"; каждую субботу она "играла с корытом". Ну, Дивина и отвечает: "Я играю в корыто".

Поскольку ванны у Миньона не было, он мылся в корыте. Сегодня, или в какой-то другой день, но мне кажется, что сегодня, он во сне забирался в корыто. Анализировать собственные мысли он не умеет и никогда этого не делает, но он так же чувствителен к проделкам судьбы, как к трюкам в театре ужасов. Когда Дивина отвечает: "Я играю в корыто", он воспринимает это, как если бы она сказала: "Я играю, будто я корыто". (С таким же успехом она могла бы сказать: "Я играю в паровоз") [13]. Он вдруг возбуждается, представив, как во сне проникает в Дивину. Член из его сна входит в Дивину, которая снится Дивине, и он овладевает ею на этой воображаемой оргии. И в мозгу его вертелось: "До самого сердца, по самую рукоятку, по самые яйца, по горло".

Миньон влюбился.

Мне нравится выдумывать разные способы, с помощью которых любовь ловит людей. Она, как Иисус, входит в сердце горячо верующих, а еще она может входить тайно, как вор.

Тут один тип рассказал мне историю наподобие известной притчи о том как два соперника знакомятся с Эросом. Он рассказывал так:

- Как я втюрился. Это было в тюрьме. Вечером нужно было раздеваться, даже рубашку стаскивать, чтобы показать надзирателю, что у тебя ничего нет (ну, шнурков, там, напильника или лезвия). Стою так с парнем в чем мать родила. Я позырил в его сторону: так ли он мускулист, как казался. Я не успел разглядеть его как следует, холодно было. Он быстро оделся. Но, чтобы заметить, до чего он хорош - просто шикарный! - времени мне хватило. Было на что посмотреть! Душ из розовых лепестков! Я тогда даже позавидовал. Честное слово! Я свое, конечно, получил (это прозвучало помимо его воли как: получил по морде). Это длилось всего ничего: четыре или пять дней...

Остальное нас не интересует. Любовь устраивает и худшие западни. Самые дикие. Самые странные. Она использует совпадения. Надо же сделать так, чтобы какой-то мальчишка засунул два пальца в рот и пронзительно свистнул как раз в тот момент, когда моя душа переживала момент крайнего напряжения и только ждала этого пронзительного свиста, чтобы разорваться снизу доверху. А как выбирается момент, чтобы два существа полюбили друг друга до смерти? "Ты - солнце в моей ночи. Моя ночь - это солнце в твоей ночи" Мы сталкиваемся лоб

в лоб. Мы не соприкасаемся, но издалека мое тело проходит сквозь твое, и твое, тоже издалека, -сквозь мое. Мы создаем мир. Все изменяется... а там!

И пока не расстанемся, будем любить друг друга, как два молодых боксера, которые дерутся, рвут друг на друге майки а потом, уже голые, с изумлением замечают, как они оба красивы, словно видят себя в зеркале, оторопело замирают на мгновение, потом, досадуя на ошибку, встряхивают своими спутанными волосами, улыбаются друг другу влажной улыбкой и обнимаются, как два классических борца: один вкладывает свои мускулы в углубления, предлагаемые мускулами другого, они опускаются на ковер, и вот их теплая сперма, брызнув вверх, чертит по небу млечный путь, созвездия которого я легко узнаю: созвездие Матроса, созвездие Боксера, Велосипедиста, Скрипки, Спаги [14], Кинжала. Так на стене мансарды, в которой живет Дивина, появляется новая карта звездного неба.

Как-то раз Дивина приходит домой после прогулки в парке Монсо. И вдруг в вазе видит черную, корявую ветку вишневого дерева с розовыми распустившимися цветами. Дивина оскорблена. В деревне крестьяне научили ее с уважением относиться к фруктовым деревьям, не считать их цветы декоративными, и она уже никогда не сможет ими любоваться. Сломанная ветвь оскорбляет ее так же, как вас бы оскорбило убийство юной девушки. Она делится своими переживаниями с Миньоном, а он в ответ хохочет во все горло. Дитя большого города, плевал он на крестьянские глупости. Тогда Дивина, чтобы довести до конца святотатство и, завершив, тем самым преодолеть его, а, может, просто разнервничавшись, рвет цветы. Пощечины. Крики. И наконец, любовное смятение, потому что стоит ей дотронуться до мужчины, как все ее оборонительные жесты превращаются в ласку. Кулак, занесенный для удара, разжимается, пальцы нежно прикасаются и гладят. Перед настоящим самцом слабым педикам не устоять. Стоило Секу Горги чуть потереть, почти не касаясь, бугор, который образовывал под брюками его гигантский член, чтобы они, и те и другие, уже не могли отстать от него, он притягивал их, как магнит металлическую стружку, сам того не желая. Дивина была достаточно сильной физически, чтобы за себя постоять, но ее смущали оборонительные жесты, ведь они были мужскими, и еще она стеснялась гримас, появляющихся на лице от напряжения. Она стыдилась этого и еще стыдилась мужских эпитетов в отношении себя. На арго ни она, ни ее подруги не говорили. Заговорить на арго было бы для нее столь же дико, как пронзительно хулигански засвистеть или держать руки в карманах брюк (да еще отбрасывая при этом назад полы расстегнутого пиджака) или подтянуть штаны, помогая себе движением бедер.

У педерастов был свой особый язык. Арго - это для мужчин. Это язык самцов. Как мужской язык островитян Карибского моря, арго стал вторичным половым признаком. Как цветистое оперенье птиц-самцов или пестрые одеяния из шелка, которые имеют право носить только воины племени. Он был как гребешок и шпоры. Всем понятно, но говорить на нем могли только мужчины, которые при рождении получили в дар жесты, бедра, ноги, руки, глаза, грудь, то есть все необходимое для того, чтобы на нем говорить. Как-то в одном баре, когда Мимоза отважилась вставить в свою речь реплику: "Он чернуху лепит", мужчины тут же нахмурили брови, а один угрожающе произнес:

- Эта девка корчит крутую.

Арго в устах их мужчин производил на педерастов сильное впечатление. Но все-таки искусственные слова этого языка будоражили их меньше, чем выражения, которые "коты" украли из обихода нормальных людей и которые, попав в сточную канаву или в их постель, были приспособлены ими для своих таинственных, извращенных, противоестественных нужд. Например, они говорили: "Так ловко" или еще: "Встань и ходи". У говорившего эти последние слова, позаимствованные из Евангелия, на губах всегда виднелись прилипшие крупинки жеваного табака. Фраза произносилась тягуче, нараспев и обычно завершала рассказ о каком-нибудь похождении, которое удачно закончилось:

- Встань... - говорили "коты". И еще, отрезая:

- Проехали.

И еще: "Притухнуть". Но для Миньона слова имели совсем другой смысл, чем для Габриэля (солдата, который должен появиться, о чем возвещает хотя бы уже эта фраза, которая кажется мне восхитительной и которая, по-моему, только ему одному и подходит: "Плачу я"). Миньон понимал: нужно держать ухо востро. Габриэль думал: нужно заткнуться. Разве у меня в камере два котяры только что не сказали: "Ну что, возляжем в наших дворцовых покоях?" Они хотели сказать, что собираются стелить постели, а меня вдруг нечто вроде блестящей идеи превратило в дворцового сторожа или конюха с расставленными ногами, который, подобно некоторым молодым людям, "возлегающим с цыпочками", "возлегает с дворцовыми пажами".

Дивина же просто сознание теряла от наслаждения, слушая их речь или различая - при этом ей казалось, что она расстегивает ширинку, засовывает руку под рубашку, - различая отдельные яванские слова со вставленными слогами, похожие на наряд травести-Арго отправил своих тайных посланцев в отдаленные французские деревни, и даже Эрнестина познала его прелесть.

Сама себе она говорила: "Голуаз, цигарка, папироска". Она падала в кресло и, глотая тяжелый сигаретный дым, шептала эти слова. Чтобы об этой ее слабости никто не узнал, она закрывалась в комнате, поворачивала задвижку и курила. Однажды поздно вечером, войдя, она увидела, как в глубине комнаты горит огонек сигареты. Она перепугалась, как будто на нее было наведено дуло пистолета. Но страх был недолгим и сменился надеждой. Не в силах сопротивляться тайно присутствующему в комнате самцу, она сделала шаг, другой и рухнула в кресло, но в тот же миг огонек погас. Она поняла, что с порога видела в зеркале напротив отделенное от нее темнотой комнаты отражение огонька собственной сигареты, которую, с наслаждением чиркнув спичкой, она зажгла в темном коридоре. Можно сказать, что именно в тот вечер был заключен ее настоящий брак. Ее супругом стало то, что объединяет всех мужчин: сигарета.

Сигарета еще сыграет с ней злую шутку. Как-то она шла по главной улице деревни, а навстречу ей, с недокуренной сигаретой в уголке рта и посвистывая, шел молодой негодяй, один из тех, чьи лица я вырезал из журналов. Поравнявшись с Эрнестиной, он опустил голову так, что можно было подумать, что он исподтишка косится на нее, и Эрнестина решила, что он смотрит на нее с "бесцеремонной заинтересованностью", а на самом деле его движение было вызвано тем, что ему всего-навсего в глаза попал дым от собственной сигареты. Он прищурил глаза, скривил рот, и это было похоже на улыбку. Эрнестина приосанилась, быстро взяла себя в руки и сдержалась. Инцидент так ничем и не закончился, потому что в тот -момент этот деревенский хулиган, который даже и не видел Эрнестину, вдруг почувствовал, что его рот расплывается в улыбке, а глаз подмигивает, тогда лихим движением он подтянул штаны, как бы показывая, что его гримасы не были случайностью.

Были и другие выражения, которые потрясали ее, хотя вас они могли бы смутить и в то же время удивить странным сочетанием слов: "Горы и чудеса" или еще почище: "Утащить за яйца в Тартар" Эти выражения ей хотелось просвистеть или станцевать, как яву. Думая о своем кармане, о самой себе, она говорила: "Мой подвал."

В гостях у подруги: "Прикинь", "Она получила на орехи". О привлекательном прохожем: "Он от меня тащится".

Не подумайте только, что это от нее Дивина унаследовала свою любовь к арго. Эрнестина ни разу не дала застигнуть себя врасплох. Неосторожного "скукожиться" в прекрасных устах было достаточно, чтобы и для матери, и для сына тот, кто это произнес, превратился в ворчливого коренастого коротышку, с бульдожьим лицом, как у молодого английского боксера Крана, который тоже висит у меня на стене.

Миньон ходил бледный. Он ограбил розового голландца. Но зато карманы его набиты гульденами. Теперь обитатели мансарды познали радости безбедного существования. По ночам Дивина и Миньон спят. Днем они обедают дома, голые, переругиваются, забывают заняться любовью, включают радио, радио чего-то бормочет, они курят. Миньон чертыхается, а Дивина, желая еще больше походить на святую Екатерину Сиеннскую, которая провела целую ночь в камере приговоренного к смерти, положив голову на его член, Дивина читает Детектив. За окном дует ветер. В мансарде уютно и тепло от электрообогревателя. Мне хочется дать небольшую передышку, даже немного счастья идеальной паре.

Окно приоткрыто в сторону кладбища.

Пять часов утра.

Дивина слышит, как звонит колокол (ведь она не спит). И звон его – не ноты, звучащие в воздухе, а пять ударов, падающих на мостовую, и вместе с ними на мокрую мостовую падает Дивина, которая три или четыре года назад в этот же час бродила по улицам маленького городка и искала хотя бы хлебной корочки среди отбросов в мусорном баке. Всю ночь она провела под моросящим дождем, прижимаясь к стенам домов, чтобы меньше промокнуть, в ожидании утреннего звона колокола (вот колокол звонит к ранней мессе, и Дивина вспоминает тоску бездомных дней, дней колокола), объявляющего, что церкви открыты для старых дев, кающихся грешников и клошаров. И теперь в благоухающей духами мансарде утренний колокольный звон насильно вновь превращает ее в несчастного бродяжку, пришедшего в церковь послушать мессу, причаститься, дать отдых своим ногам и немного отогреться. Теплое тело спящего Миньона прижалось к ней. Дивина закрывает глаза; и в то мгновение, когда веки ее смыкаются и отделяют ее от мира, который рождается вместе с зарей, начинается дождь, вызывая в ней ощущение такого полного счастья, что она громко и с глубоким вздохом произносит: "Я счастлива". Она собиралась было заснуть, но к ней, утверждая ощущение счастья замужней женщины, возвращаются, и уже без горечи, воспоминания о тех временах, когда она была Кюлафруа и когда, сбежав из дома с шиферной крышей, очутилась в маленьком городке, где золотыми, розовыми или тусклыми утрами клошары, эти существа с наивной на первый взгляд кукольной душой собираются вместе, обмениваясь приветственными жестами, которые хочется назвать братскими. Они только что проснулись и встали со скамеек на аллеях, на площади или выбрались с газонов общественного парка. Они делятся друг с другом секретами Приютов, Тюрем, Конной полиции, Молочник им не мешает. Он свой. За несколько дней Кюлафруа тоже стал здесь своим- Бывали дни, когда он питался несколькими найденными в мусорном баке черствыми горбушками вперемежку с волосами. Однажды вечером он даже хотел покончить собой, так был голоден. Мысли о самоубийстве очень занимали его: песня гарденала, поэма снотворного. Он столько раз стоял на краю смерти, что только каким-то чудом избежал ее, словно чья-то невидимая рука - чья? - отталкивала его от края. Однажды у меня под рукой оказался пузырек с ядом, достаточно было поднести его ко рту и потом ждать. В невыносимой тоске ждать результата невероятного поступка и поражаться тому, что этот безумно-необратимый шаг повлечет за собой конец света. Меня никогда не удивлял тот факт, что самая легкая неосторожность еще даже и не движение или движение не законченное, которое хочешь вернуть и исправить, такое еще близкое и безобидное, что его можно было бы и не заметить - но невозможно! -это движение способно привести, например, на гильотину; но меня, повторю, это не удивляло до того дня, когда я сам, сделав один из таких незначительных жестов, которые получаются у нас против нашей воли и от которых невозможно избавиться, ощутил тоску в собственной душе, тоску несчастного, у которого нет другого выхода, кроме как признаться. И ждать. Ждать и успокаиваться, потому что тоска и отчаяние возможны лишь, если существует видимый или скрытый выход довериться смерти, как Кюлафруа когда-то смог довериться ранее недоступным ему змеям.

Пока что присутствие рядом пузырька с ядом или провода под высоким напряжением ни разу не совпало с периодами помутнения рассудка, но Кюлафруа, и позже Дивина, будут страшиться этого момента, и одновременно готовиться к тому, что это случится очень скоро по воле Рока, и чтобы смерть все равно явилась следствием их решения или их отвращения к жизни.