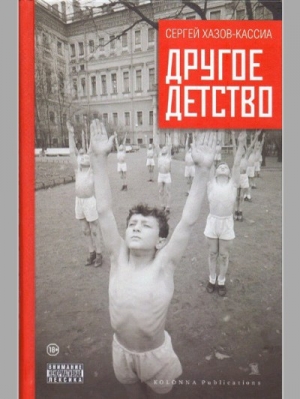

Сергей Хазов-Кассиа

Другое детство

Аннотация

Это роман о гомосексуальном подростке, взрослеющем в условиях непонимания близких, одиночества и невозможности поделиться с кем бы то ни было своими переживаниями. Мы наблюдаем за формированием его характера, начиная с восьмилетнего возраста и заканчивая выпускным классом. Трудности взаимоотношений с матерью и друзьями, первая любовь - обычные подростковые проблемы осложняются его непохожестью на других. Ему придется многим пожертвовать, прежде чем получится вырваться из узкого ленинградского социума к другой жизни, в которой есть надежда на понимание.

Вообще-то, даже если учесть, что лето закончилось, первое сентября — не такой уж плохой день. Идёшь в школу, НО учиться не нужно. Несёшь огромный букет гладиолусов, все на тебя смотрят и умиляются. Потом постоишь немного на линейке и возвращаешься домой, где мама с бабулей наготовили салатов, пожарили куру, купили лимонада и пирожных. Если не думать о том, что завтра снова в школу, но уже взаправду, можно оставаться в хорошем настроении до самого вечера.

Став старше, я перестал ходить в школу первого сентября. Гладиолусы куда-то исчезли, лимонад и пирожные меня не интересовали, а салаты и курица вызывали изжогу при одной лишь мысли о семейном торжестве. Но поначалу это был всамделишный праздник.

Если представить себе дремучий лес многоэтажек, в котором по велению городского архитектора появилась поляна, то на такой вот поляне и стояла наша школа. Из окон Тёти Лены она походила на букву Н, одна перекладина была чуть ниже — меньше этажей. В низкой части находились фойе, столовка, спортзал и актовый зал, а в высокой — классы. Торжественные линейки проводили в спортзале. По такому случаю в нём открывалась маленькая дверь, ведущая прямо ни улицу, позволяя миновать раздевалки, откуда не очень-то Приятно пахло.

Самое главное было улизнуть с линейки первым, особенно если пришёл без родителей. И тем более если Пень, Миха и остальная компания тоже без родственников, а эти никогда никого не приводили даже на школьные спектакли. Выскользнув из сине-бело-коричневой толпы, можно незаметно обогнуть угол школы, пробежать до ближайших высоток и потом уже спокойно идти домой. Получался небольшой крюк, но всё лучше, чем пересекать футбольное поле, где ты как на ладони маячишь телебашней — каким бы маленьким ни хотел казаться и как бы быстро ни шёл.

Это был непростой манёвр. Нужно пробиться к классной сквозь толпу и вручить ей букет, что не всегда получалось сделать быстро. Вернее, никогда не получалось, потому что классная всё с кем-то говорила, жеманно улыбалась, принимала другие цветы и как нарочно даже не смотрела на мои гладиолусы. И когда, наконец, я дожидался своей очереди, шанс незаметно улизнуть был упущен.

Так произошло и на этот раз. Разделавшись с букетом, я прокрался к выходу, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Двери школы были открыты, и терпкий осенний воздух, какой бывает в нашем городе только в начале сентября, выплеснул в лицо запах умирающих листьев и предстоящих дождей. Ещё стояло лето, но оно шептало, что нам всем недолго осталось греться в тёплых лучах балтийского солнца и скоро придётся надеть куртки, достать зонтики и надолго забыть о каникулах.

Я вдохнул летне-осенний воздух и, втянув голову в плечи, направился к тому углу школы, где летом старшеклассники играли в теннис, колотя мячом о стену, за которой открывался путь к свободе. Но, обогнув спасительный угол, я почувствовал толчок в правое плечо. Я не обернулся, не сомневаясь — толкнувший стоит слева. Я уже изучил все их «шутки» и знал: главное — не реагировать. Мне в принципе было даже не интересно, кому из них сегодня стало скучно и кто решил, что поиздеваться надо мной — лучшее развлечение. Выбор, впрочем, невелик. Меня ещё раз ударили и засмеялись. Пень. И Миха с Длинным из «В» класса. Я продолжал идти как ни в чём не бывало. Вернее, старался идти: это не просто, когда тебя то и дело подпихивают.

— Эй, мудик, ты куда направился?

— Слышь, Миха, откуда он притащил такие огромные гладиолусы выше него самого?

— А у него мамочка их выращивает в ванной, поэтому мудик так воняет, правда, мудик?

Мудик. Что-то новое. Шпендик, шибздик, сифа, говник (от говна на палке, конечно) — это всё мы проходили. Видимо, за лето мои одноклассники набрались новых вариантов, к которым нужно привыкать. Непонятно только, откуда это взялось. Соседка по даче как-то кричала своему мужу: «Хозяйство вести — не мудями трясти!» Я тогда так й не выяснил, что это такое — муди. Может, сиськи? Сосед был очень толстым. Но у меня-то никаких сисек нет…

Тут Миха толкнул особенно сильно, я споткнулся о поребрик и рухнул в траву. Дождей давно не было, и газоны стояли сухие. А жаль. Иначе все увидели бы меня по уши в грязи и отвязались. Но раз всё относительно чисто, я не заслуживал поблажек.

— Слышь, ты, муда, хоть бы к школе помылся, а то даже училка после линейки сказала, воняет, мол, как в тубзике.

Это была неправда, конечно, — я мылся вчера перед сном, как и всегда перед первым сентября.

— Может, нам его помыть, ребзя, чтобы в школу ходить нормально?

Дело принимало опасный оборот. Миха и Длинный из «В» схватили меня подмышки, Пень — за ноги, и поволокли к канаве, огибавшей футбольное поле. Я заметил, что у меня порвалась брючина на коленке, вот мама будет теперь ругаться. Новые брюки ведь, только купили.

Я делал вид, что сопротивляюсь, хотя знал — бесполезно. Я и с одним-то из них не справился бы, что уж говорить, когда их трое. Меня донесли до канавы и под весёлый гогот бросили в неё. Я упал спиной на что-то твёрдое, наверное бутылку, ноги увязли в осенней слизи из размокших сигаретных пачек, прошлогодних листьев и прочего мусора. Попытался подняться на локтях, но они залипли в грязи, это ещё больше раззадорило всю компанию. Наконец, им наскучило, и они ушли, смеясь над тем, как смешно я пытался выкарабкаться из своей «ванны».

Выбравшись из канавы, я побрёл в сторону дома короткой дорогой через футбольное поле. Теперь бояться было нечего. Даже если мне встретятся старшеклассники, которые захотят надо мной посмеяться, — плевать, никто не сможет сделать больше, чем вывалять меня в канаве первого сентября.

Самое неприятное ждало впереди. Сейчас мама всплеснёт руками, вскрикнет и начнёт причитать. Это всё я тоже знал наизусть. «Господи, да что ж такое-то? Да сколько же можно, ты что, издеваешься надо мной? (Тут я никогда не мог понять, к кому она обращается — ко мне или к богу.) Что же за наказание такое? Только купили новые брюки, я деньги, что ли, печатаю, чтобы каждый день форму покупать? Нет, ну это же надо! Ты специально, что ли, делаешь это всё? Специально, я тебя спрашиваю?

Отвечай, когда с тобой разговаривают, смотри мне в глаза. Зачем ты это сделал? Боже, когда закончится это всё, невозможно же так! У всех дети как дети, а у меня одной такое наказание». И так далее.

Хорошо ещё, если без затрещин, хотя без них, наверное, не обойдётся. А потом заставят стирать и гладить испачканную форму, не дадут торта, и всё это время мама будет ходить по квартире и ругаться. Вечером, конечно, поуспокоится, а бабуля даст-таки вкусный кусочек перед сном. праздника не будет.

Можно, правда, проскользнуть невидимкой через коридор в свою комнату и быстро переодеться. Позже мама всё равно найдёт грязную и порванную форму, но уже после обеда. Торт будет съеден, и до конца дня останется совсем немного. Но это если повезёт, и мама с бабулей стряпают на кухне и не услышат, как откроется входная дверь.

Разрабатывая план незаметного проникновения, я дошёл до дома, поднялся, осторожно открыл дверь квартиры и оказался в коридоре. В нос ударил запах жареной куры. Я подумал, что это почти как день рождения или Новый год, только без подарков. Ну, если не считать подарком новый портфель, без которого было не обойтись и который мне вовсе не нравился. Слишком большой: такой в пору профессору в университете или доктору в больнице.

А красный кожаный пенал так и не купили, придётся ходить со старым деревянным. Впрочем, может, оно и к лучшему: всё равно у меня нет десятка разноцветных ручек и фломастеров, чтобы разложить их по всем отделениям. В деревянный положишь одну ручку и пару карандашей — и он уже полон.

В коридоре оказалось пусто. Повезло. Надо теперь быть тихим и быстрым.

Как придворные в покоях спящего короля. Я осторожно снял ботинки и, стараясь ступать бесшумно, пошёл к своей комнате.

«Артём», — окликнула мама из залы своим показательно-любящим голосом.

Значит, у нас гости.

У мамы было несколько интонаций для моего имени. Первая — раздражённо-наказательная. Это если я забывал поднять стульчак, и она звала меня, чтобы указать на всю глубину моего падения, упрекнуть в негигиеничности и попросить вымыть туалет. При звуках этого её голоса никогда нельзя быть уверенным, что именно случилось, — если только я сам заранее не знал, в чем виноват.

Вторая — вопросительно-требовательная. Если нужно вынести мусор или почистить картошку для супа. Чаще всего такая интонация означала одно: надо немедленно всё бросить й Спешить помогать маме. Здесь самое неприятное заключалось в невозможности предугадать, сколько времени потребует выполнение её просьбы и когда я вернусь к игрушкам или урокам.

Она умела по-разному звать меня — к обеденному столу или если я слишком далеко Отходил от неё в магазине.

Существовала ещё одна интонация, которая мне доставалась нечасто, заставлявшая по-особенному сжиматься сердце так, что хотелось зарыться маме в подмышку и там заплакать. Её следовало заслужить — например, смастерить что-нибудь на уроках труда. Выпилить деревянное сердце из фанеры и выжечь на нём специальным прибором «С днём рождения, мама». И тогда она могла неожиданно ласково посмотреть и произнести моё имя с этой интонацией. Но мы уже давно ничего такого в школе не делали, так что повода для этой доброты не было.

Показательно-любящий тон стопроцентно означал — у нас гости.

Меня не очень прельщала перспектива предстать перед гостями в растерзанном виде, хотя в этом была и своя положительная сторона — по крайней мере, затрещину получу не сейчас. Дорога в большую комнату показалась бесконечной. Ноги налились такой тяжестью, что я их с трудом передвигал, думая, что следующий шаг станет последним, и я вот-вот упаду на каменные плиты замка. Но нет, надо идти — в большой зале ждала судебная комиссия, которая вынесет решение по делу о моём падении. Ещё теплилась надежда, что про меня забудут и удастся незаметно свернуть в мою комнату и быстро переодеться, — но она вдребезги разлетелась от нового окрика: «Артём, ну где ты там?!»

Я вошёл — и оторопел. За столом с бабулей и мамой сидел мужчина. Само по себе обстоятельство это не было удивительным. Мужчины появлялись в нашем доме не так уж редко. Одни приходили, исчезали, потом снова возвращались. Другие ненадолго задерживались, затем уходили в никуда.

Они были разными, но все казались похожими друг на друга, словно братья.

При знакомстве со мной пытались поддержать беседу, задавали одни и те же вопросы: как дела в школе, много ли друзей, хорошие ли оценки и кем я хочу стать. Приходилось бурчать под нос, что дела нормально, друзей нет, спасибо, четвёрки, и я не знаю, кем хочу стать. Я вёл себя не слишком любезно, чем, впрочем, подтверждал репутацию робкого мальчика, предпочитающего одиночество. Обычно после первого разговора они ограничивались рукопожатием и вопросом «как дела?», который не предполагал ответа.

В общем, моё сегодняшнее удивление объяснялось не тем, что первого сентября у нас в гостях был новый мужчина, а тем, что он сильно отличался от остальных. Он был большим. Похожим на строителя. Или нет, на боксёра. Из-под водолазки выпирали огромные мускулы, на широких плечах сидела большая голова с коротко стриженными русыми волосами. Шея была такой массивной, что, наверное, потребовалось бы пять моих ладоней, чтобы её охватить. Черты лица тоже были какими-то объёмными, широкими, как у русского богатыря с картины Васнецова из учебника истории. Широко посаженные голубые глаза, большой нос, полные губы — всё создавало образ открытый и притягательный.

Он расположился на трёх четвертях стола, где могли поместиться две такие семьи, как наша, заполнив собой эту большую, такую маленькую для него комнату, а также всю квартиру. Локти на столе, голова повёрнута в мою сторону.

Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и как будто готов был рассмеяться, потому что я глядел на него с нескрываемым удивлением. Я забыл о порванной брючине и грязной форме.

«Что опять случилось?» — мой вид был настолько ужасающим, что мама с трудом справлялась с раздражением, несмотря на присутствие гостя.

«Упал», — пробормотал я. «Артём, иди переоденься, и за стол» — снова показательно-любящий тон, в котором только я мог уловить грядущую бурю.

Я ушёл к себе. В своей комнате я чувствовал какую-то защищённость, даже если учесть, что двери всегда были открыты, да и мама могла прийти в любой момент. Это была небольшая длинная узкая комната, размеры которой сильно сокращала стоявшая в ней мебель. Дверь находилась в торце прямоугольника, напротив окна, выходившего на большой проспект, по нему днём и ночью громыхали трамваи. К ним, впрочем, все привыкли и не обращали внимания. Рядом с входом стоял коричневый платяной шкаф, где лежало бельё и моя одежда, а сверху — игрушки, книги и ещё масса вещей, которые никто не доставал уже долгие годы. Между шкафом и окном образовывался узкий проход, с одной его стороны — софа, а с другой — секретер. Это была странная мебель, такую я ни у кого больше не видел.

Софа представляла собой конструкцию из фанеры с выдвижным ящиком и шестью продавленными от времени зелёными подушками: три лежали плашмя и три прислонялись к стене. Она могла раскладываться и становилась достаточно широкой, но тогда загромождала всю комнату.

Секретер был тоже большой, основную его часть занимали книжные полки с расставленными по цвету и размеру книгами. С одной стороны откидывалась доска, превращавшаяся в длинный и очень удобный письменный стол. Внутри имелись три полки с аккуратно разложенными тетрадями и учебниками. На полу лежала красная ковровая дорожка с тёмно-зелёными полосками по краям, ковёр висел и над софой. На окне стояли цветы, а единственный незанятый мебелью участок стены был оклеен фотообоями с изображением реки, протекавшей по осеннему сосновому бору.

Эта комната навсегда осталась такой, даже спустя многие годы. Никогда в ней не появятся ни плакаты с рок-звёздами, ни теннисные ракетки, ни велосипед, ничто другое, что могло бы сообщить: здесь живёт ребёнок или подросток. Но ещё было далеко до тех времён, когда она начала вызывать раздражение и, более того, ненависть. Сейчас она моя, пусть даже всё, отличавшее её от других комнат, запрятано по полкам и углам и хранится в строжайшем секрете от взрослых.

Переодеваться я не спешил. С одной стороны, хорошо, что мы обедаем не одни, не исключено, что тогда мне и вовсе удастся избежать взбучки.

Особенно если Боксёр останется на ночь. Тогда мама немного поругает меня завтра, но это совсем другое дело. Ну и брючину придётся зашить, иначе не в чем идти в школу. Но и уйди он вечером — обычного скандала уже не получится. С другой стороны, я чувствовал: к вечным темам про школьных друзей и оценки прибавятся ещё и расспросы о сегодняшнем происшествии, если, конечно, он не поверит в историю о падении.

Я растянул время, насколько возможно, вернулся в большую комнату и сел за стол. «Артём, это дядя Саша», — сказала мама. Дядя Саша протянул огромную руку, моя ладонь скрылась в ней, как в пещере. Хорошо ещё, что в отличие от других маминых друзей он не стал жать мне руку до хруста, а бережно подержал её пару секунд и отпустил. Мама щебетала что-то по поводу еды — пора, мол, за неё приниматься, иначе кура совсем остынет.

Весь обед я просидел молча. Как ни странно, вопросов про оценки не последовало. Боксёр иногда посматривал на меня и улыбался то ли мне, то ли маме, предлагавшей ему ещё салата. Бабуля сидела с явно недовольным видом, вряд ли вызванным моей испачканной формой, что не мешало ей играть роль первой хозяйки.

— Доча, ну ты вот ещё винегрета Александру не предложила.

— Мама, я всё положила, Саша просто уже не хочет винегрета.

— Исключительно ради вас, Софья Константиновна! Впрочем, ей надо было уезжать на дачу на пятичасовой электричке.

Посреди обеда Боксёр вышел в коридор и вернулся через пару минут с какой-то коричневой коробкой в руках. Он раскрыл чехол и вынул из него настоящий фотоаппарат. Я видел такой только в кино, ни у кого из моих друзей фотоаппаратов отродясь не бывало.

— Ну что, семейный портрет на память? — весело спросил он.

Мы с мамой сели напротив фотообоев, бабуля участвовать отказалась: «Ну ладно, меня-то что снимать, старую калошу». Он сделал несколько снимков нас с мамой вместе, потом меня одного, но фотосессия на этом не закончилась — после обеда мама хотела ещё пофотографироваться в разных платьях.

Я решил быть послушным ребёнком и не убегать из-за стола сразу, маме это никогда не нравилось. Подумал, что таким образом будет легче получить индульгенцию за форму, хотя знал — план может и не сработать. Всё теперь зависело от Боксёра и его фотоаппарата.

После обеда мама с бабулей отнесли грязную посуду на кухню и занялись пирогом (тоже редкий случай, обычно мама покупала торт или пирожные в универсаме). Я остался с Боксёром наедине и собирался уже соскользнуть под стол, чтобы незаметно уйти, но тут он огорошил вопросом: — Из-за чего подрался-то, команчи?

Я замер. Во-первых, никто меня раньше не называл «команчей», к тому же я слабо представлял, что это такое. Что-то индейское. Но интриги при французском королевском дворе интересовали меня куда больше, чем войны с бледнолицыми. А самое главное — никто никогда не делал предположений, что я с кем-то подрался. Более того, я не дрался ни разу в жизни и даже не мог представить себя в такой роли. Это был вопрос про какого-то другого мальчика. В общем, я растерялся и не знал, как реагировать. Мой собственный ответ удивил меня ещё больше. Ни с того ни с сего я выложил незнакомцу правду:

— Я не подрался, меня побили.

— Почему?

— Потому что я самый слабый в классе.

— Ну ты, брат, даёшь. Почему же самый слабый? Не можешь дать им сдачи?

Надо с ними разобраться хорошенько.

Это было уже слишком. Я представил себе, как Боксёр разберётся с Михой и Пнём, и чем потом всё для меня обернётся. Самое лучшее сейчас просто убежать в комнату, но я не мог пошевелиться, загипнотизированный его прямым взглядом.

— Хочешь, схожу завтра с тобой в школу, поговорю с ними?

— Нет.

— Боишься их?

— Нет.

— А что же тогда?

— Не знаю. Не нужно никуда ходить.

— Ну ладно, посмотрим, что можно сделать.

— А когда будут готовы фотографии? — спросил я, стараясь перевести разговор на другую тему.

— Нужно их проявить. Хочешь, вместе займёмся? Только надо реактивы и лампу принести.

Ничего себе предложение! Конечно, я хотел проявлять фотографии вместе с ним! Было в этом даже что-то шпионское и потому захватывающее.

— Ну, давай на выходных попробуем, у меня раньше времени не будет.

В комнату вернулась мама с пирогом и чайным сервизом. К школе больше не возвращались, но я чувствовал: тема не закрыта. Во мне была надежда, что обещание «что-нибудь сделать» только дань вежливости, но где-то глубоко в душе догадывался — Боксёр говорил искренно.

Вечером я лежал на большой кровати с балдахином в неприступной башне своего замка, вдали от утомительных церемоний. Я был молодой королевой, которой удалось сбежать от придворных. Я ни в ком не нуждался и сам никому не был нужен. Обо мне все забыли, потому что я сам так захотел.

За окном шумел осенний лес, сентябрьский ветер яростно срывал с деревьев ещё зелёные листья. Ветер знал — ему не удастся изменить мир за одну ночь и ещё потребуется много-много ночей, чтобы земля стала по-настоящему унылой и голой. Но он уже приступил к своей безрадостной работе. Иногда мимо скакали кавалькады припозднившихся охотников, или это был поздний трамвай. Я дышал запахом чистого белья и время от времени ворочал головой, чтобы лишний раз почувствовать хруст выглаженной наволочки.

Я думал о произошедшем сегодня за обедом. В сущности, ничего особенного.

Если завтра Боксёр забудет о моём существовании, как о нём забывали все остальные после первого же разговора, всё встанет на свои места. Жаль только, что фотографии вместе не проявим. Завтра надо идти в школу, писать в тетрадях, скучать на переменах… Новый учебный год начался так, как начинались все предыдущие и как будут начинаться все следующие долгие учебные годы.

С утра мне нужно было ко второму уроку, математичка заболела. Это очень хорошо, потому что надёжно страховало от утренней встречи с мамой и Боксёром. Мама и так обычно уходила из дома раньше меня, работая на другом конце города, а если уж вставать ко второму, то даже если она проспит, у нас нет шансов пересечься. Ну и, конечно, она не оставит в квартире его одного.

Я потянулся, прижался всем телом к чистому белью и подумал: молодой королеве не пристало думать ночью о таких глупостях, как Боксёры и школа. Лучше помечтать о своём короле. Но никакого короля не было, и я решил — буду одинокой молодой королевой, лежащей в огромной спальне посреди лесов, полей и холмов, простирающихся вокруг замка на много миль, так что и самому настойчивому всаднику никогда сюда не доскакать.

Но он скачет и скачет, этот всадник на сером в яблоках коне. Я вдруг увидел, что всадник похож на Боксёра, и он гонится за Михой и Пнём, но никак не может их догнать — ведь они давно спрятались в канаве. И конь уже в мыле, и всадник устал, но он знает, что должен догнать врагов своей королевы, а вокруг него кружатся холмы, ветер срывает листья, хлещет в лицо ветками деревьев, но он скачет и скачет и скачет…

Электрический будильник, моя гордость, заставил меня вылезти из-под одеяла, в пятый раз нажать на кнопку и, наконец, встать. Как я и ожидал, квартира была пуста. Я быстро оделся, решил не чистить зубы — вчера чистил их дважды, выпил чаю с бутербродами и был готов к выходу.

Оставалась ещё одна деталь. Портфель. Он был огромный. Если держать его в вытянутой руке, он почти касался пола, так что приходилось всё время немного сгибать руку в локте. Внутрь поместились бы все мои учебники вместе взятые, хотя тогда, наверное, я не смог бы его поднять. Мама, конечно, гордилась своей покупкой и уверяла, что вся школа будет мне завидовать — ведь ни у кого нет портфеля из такого качественного кожзама! Она оказалась в чём-то права.

Мои одноклассники уже не первый год ходили с рюкзаками, которые непременно носили на одном плече, чтобы эффектно снимать их и бросать на парту перед началом урока. Я и думать боялся о том, какой фурор вызовет среди школьной общественности мой портфель и сколько потребуется времени, чтобы он перестал быть объектом насмешек.

Вчера я «забыл» его дома, это, впрочем, не спасло меня от канавы.

Сегодня такой манёвр невозможен, выбора нет. В общем, пришлось взять его и приготовиться делать вид, что портфеля не существует.

Я всегда приходил к самому началу первого урока или даже немного опаздывал, чтобы ни с кем лишний раз не встречаться. Но на сей раз, выйдя на футбольное поле, я разглядел вдалеке знакомые фигуры. Миха, Пень, Длинный, другие ребята из их компании и… Боксёр! Я хотел ретироваться, но было слишком поздно: они заметили меня и повернулись в мою сторону. Пришлось пересечь поле со своим нелепым портфелем. Я старался двигаться очень медленно, надеясь, что это мираж и вся компания исчезнет, пока я буду идти. Но они не исчезали, а, наоборот, становились всё ближе. Я не мог обойти их, сделав вид, что не заметил — они расположились у противоположного выхода с поля. Боксёр расправил свои огромные плечи, как будто собирался взмахнуть крыльями и взлететь, а вся компания стояла перед ним ссутулившись, с опущенными головами. На их лицах читалось неподдельное раскаяние. Я-то знал — они принимали такое выражение всякий раз, когда приходилось выслушивать нотации взрослых, но от него и следа не оставалось, как только рядом никого не оказывалось.

«Ну, ребята, значит, договорились?» — спросил Боксёр, и все хором что-то промычали в ответ в знак согласия. Подойдя, я пропищал «здравствуйте» Боксёру, проигнорировав остальных. Он ответил: «Доброе утро, Артём».

Потом закончил разговор с моими мучителями: «Ладно, давайте в школу, и, я надеюсь, нам больше не придётся встречаться».

Все быстро направились к школьному крыльцу, я шёл за ними на почтительном расстоянии. Я не оборачивался, но знал: мой незваный защитник смотрит мне вслед, думая, что сделал сегодня доброе дело. Я приблизился к двери и, не удержавшись, обернулся. Так и есть. Он стоял на том же месте, глядя на меня, и даже приветливо помахал рукой. Я не ответил и зашёл внутрь.

На урок я опоздал, пришлось извиняться. Но математичка не была занудой, как некоторые другие учителя, и просто позволила сесть, не отчитывая.

Весь класс был в сборе и глазел на меня, так что достойный дебют моего портфеля состоялся.

Сам процесс обучения меня интересовал мало. Нужно было делать то, что говорят учителя. Одно получалось лучше, другое не получалось вовсе, но я старался по возможности скрывать свои слабые стороны. Мне нравились уроки математики, потому что надо было писать много разных ненужных цифр, и тонкие тетрадки быстро заканчивались. Я испытывал почти садистское удовольствие, выбрасывая старую тетрадь и открывая новую, ей, я знал, скоро предстоит повторить судьбу предшественницы. Я любил уроки русского и литературы — читал много. И хотя мы не проходили тех книг, о которых хотелось говорить, я всё равно любил брать их в библиотеке, перелистывать страницы, потом обсуждать на занятиях или излагать своё мнение в сочинениях. Это была привычная рутина, и она не мешала мне жить. Были только два неприятных момента: перемены и уроки физкультуры.

На переменах полагалось ждать учителя в рекреации. Даже между спаренных уроков нас выгоняли из класса, чтобы мы ничего не разбили. Девчонки играли в скакалки или приставали друг к другу с очередными дневниками, в которых надо было отвечать на интимные вопросы. Мальчики носились по этажу, а став постарше, бегали за угол школы, и потом от них неприятно пахло сигаретами. Если только никому не приходило в голову поиздеваться надо мной.

Я обычно стоял в углу, стараясь слиться со стеной хамелеоном. После того как Пень отобрал у меня библиотечную книжку, бегал с ней, а потом утопил в туалете, я перестал читать на переменах и просто ждал, когда прозвенит звонок. Если сложить все перемены, которые я провёл у стены, получатся, наверное, годы. Мне не было грустно оттого, что я один и никто не позовёт меня курить или, не дай бог, играть в скакалки. Мне не хотелось этого так же, как и моим одноклассникам. Я бы лучше стал невидимкой, чтобы обо мне все забыли — и учителя, и ученики. Впрочем, я бы с удовольствием читал или сидел за партой, рисуя в тетради: стоять без дела было мучительно скучно. Не получалось даже представлять что-нибудь королевское — слишком уж неудобные поза и обстоятельства. Попробуйте проторчать у стены пять раз в день по 15 минут в течение нескольких месяцев. На вторые сутки у вас пропадёт воображение и вообще способность думать, зато вы приобретёте умение отключаться и смотреть в одну точку.

Когда звенел звонок, все врывались в класс, чтобы быстрее занять лучшие места — подальше от доски. Я заходил одним из последних, потому что не любил толкаться, да и не претендовал на заднюю парту с не самыми приятными соседями. Но по крайней мере был вместе со всеми и не становился предметом всеобщего внимания, как сегодня.

Я прошёл так, будто у меня вовсе нет портфеля, но тем не менее с задних парт раздался характерный звук, в котором угадывался едва сдерживаемый смех, а также проблемы, ожидающие меня на многих и многих грядущих переменах.

Весь урок я думал о том, что Боксёр хотел как лучше, но взрослые часто вмешиваются в нашу жизнь, совсем не представляя, по каким законам она течёт. Наверное, у них было какое-то другое детство, где старший брат или папа могли вот так пойти разбираться с обидчиками сына, и те навсегда переставали его доставать. Что-то такое встречалось в фильмах про послевоенное время. Не знаю, почему, но я был уверен — эта тактика никогда не сработает с моими одноклассниками, которые слабо подвергались внушению.

Доказательства моим догадкам не заставили себя долго ждать. На первой же перемене ко мне подвалила вся ватага во главе с Пнём.

— Муда, а зачем тебе такой большой портфель? Что ты там носишь? Грязные носки?

— Не обижайте его, а то он побежит ябедничать мамочке.

— Ха, ребзя, а вы видели его мамочку сегодня утром, она такая же огромная, как его портфель!

— А может, это не мамочка, а может, у Муды появился ухажёр, как вы думаете?

— Ага, он не Муда, он на самом деле Пида.

Они валялись по полу от этой шутки. Я стоял, прислонившись к колонне, как будто был здесь один. В голове крутилась квинтэссенция моей гордости и презрения к ним — фраза Пушкина про фрак, на который плюнули сзади и которым должен заниматься лакей. Никакого лакея у меня не было, но я старался относиться к юмору всей этой компании по-пушкински. То есть игнорировать.

Хотя портфель и стал одной из центральных тем перемены, никто не попытался отобрать его у меня, чтобы проверить, нет ли там грязных носков. Возможно, внушение Боксёра всё-таки подействовало, но нельзя было быть уверенным, надолго ли.

Возвращался я короткой дорогой. Миха прогулял последний урок, значит, они пошли к кому-то домой, так что опасности встретить их не было. Если не считать школы и детского сада, наш район был застроен девяти-и шестнадцатиэтажными домами, стоявшими вдоль улиц и во дворах. Как будто прочерченные по линейке проспекты. Такие же правильные и прямые здания.

Даже футбольное поле идеально овальной формы не выбивалось из общей картины. Большие дворы с детскими площадками, где гуляли женщины с колясками, универсам, булочная — всё казалось незыблемым и вечным. Дома были такими громадными и холодными, что я порой боялся поднимать глаза и шёл, смотря в землю и пиная крышку от пивной бутылки. Они должны были бы защищать меня, эти стены, но вместо этого, наоборот, угрожали. В каждом закоулке, куда не доставало солнце, крылось что-то зловещее и враждебное.

В субботу Боксёр исполнил и второе своё обещание, принеся какие-то порошки, бутылки и лотки для проявки плёнки и печати фотографий. Он начал объяснять мне, что нужно делать. Фиксаж, реактивы, проявители — все эти незнакомые слова завораживали, хотя я мало что понимал. Проявка была невероятно интересным процессом, но печать мне понравилась ещё больше. Боксёр повесил в ванной красный фонарь, и мы заперлись, предупредив маму, чтобы не входила.

Он колдовал над бумагой и плёнкой, попутно объясняя свои действия. Но я ничего не слышал. Мне нравилось просто наблюдать за его чёткими размеренными движениями, сосредоточенным лицом, таким мистическим в красных отсветах. Было немного душно, пахло чем-то химическим и ещё непривычным и терпким — мужским потом, который особенно сильно ощущался, когда мы вместе склонялись над лотком, вытаскивая очередную фотографию.

…Мне хотелось бы, чтобы эти карточки лежали сейчас передо мной — потрогать их, почувствовать подушечками пальцев старую шершавую фотобумагу. Но я не могу этого сделать. Я открываю отсканированные файлы на экране своего компьютера, чтобы всмотреться — и не узнать далёких и почти незнакомых людей.

Вот мальчик с правильными, немного прибалтийскими чертами лица, пухлыми щеками, твёрдым подбородком и очень серьёзными глазами. Карточка черно-белая, но я знаю — глаза у него голубые, особенно при ярком свете.

Губы плотно сжаты, как будто что-то рассердило его. Мягкие светлые волосы закрывают лоб, он только что вернулся после летних каникул с дачи, волосы выгорели на солнце, и оттого все пряди разных оттенков.

Белая рубашка застёгнута на все пуговицы, на лацкан старого пиджака от школьной формы прикреплён октябрятский значок. Мальчик предпочёл бы быть на этой фотографии в новой форме, но она испачкана, ведь его вываляли в канаве. Он так пристально смотрит на меня, что кажется — сейчас моргнёт, отвернётся и убежит, смущённый тем, что я слишком долго разглядываю его.

Вот несколько фотографий ещё молодой и по-своему красивой женщины. Она очень хочет нравиться тому, кто делает эти снимки. Сидит в короткой юбке, развернувшись к камере в профиль и закинув ногу на ногу. Стоит в облегающем платье с широким лакированным кожаным поясом, прислонившись к стене и по-балетному изогнувшись. Крашеные белые волосы придают её лицу что-то скандинавское, но она слегка полновата, и первое впечатление стирается из-за большой груди и широких бёдер. Она улыбается, чуть склонив голову, — это придаёт её лицу игривое выражение. Карие глаза и тонкие губы подчёркнуты косметикой, но не слишком — не хочет выглядеть вульгарно. Она позирует, но, кажется, не для снимка, а чтобы быть красивой и желанной здесь и сейчас.

Этих людей больше нет, потому что нет ни мыслей, ни чувств, которые владели ими в момент, захваченный плёнкой. Этот мальчик и эта женщина — они исчезли, пропали навсегда, остались в небытии. И мне даже кажется, что вытаскивать на свет эти старые снимки — непростительное кощунство.

Воспитание в нашей семье было весьма однозначным. Если я делал что-то плохое, получал серьёзную взбучку. Не могу сказать, предполагались ли награды за хорошее поведение, — насколько помню, ничего выдающегося я никогда не совершал. Таким образом, система кнута и пряника являлась в ипостаси кнута либо его отсутствия. Мама много работала, большую часть времени я был предоставлен самому себе. Но воспитательйо-карательные меры принимались достаточно часто, потому что поводов было предостаточно.

Вторым инструментом была психология. Среди подруг мама считалась хорошим психологом, способным не только найти корень проблемы, но и помочь выйти из замкнутого круга. Не знаю, пользовались ли они её советами, но задушевные беседы случались достаточно часто и длились далеко за полночь. Время от времени испытывать на себе мамины психологические таланты приходилось и мне.

Перед каждой такой беседой мама подзывала меня особой задушевно-психологической интонацией, которая, несмотря на то что я знал, к чему это ведёт, действовала, словно флейта факира на кобру. Я послушно шёл в её комнату и готов был рассказать, о чём бы она ни спросила. Я знал, что за психологическими разговорами никогда не последует взбучка, поэтому страшиться нечего. И тем не менее боялся их, потому что всякий раз рассказывал то, чего не собирался говорить никому.

Иногда я начинал плакать и признавался в самых страшных своих грехах и помыслах. Мама успокаивала меня, на какое-то время становилось легко и хорошо, как, наверное, христианину после исповеди. Только много позже, когда беседа была давно закончена и я сидел один в своей комнате, я начинал вспоминать, в чём покаялся на этот раз, и мне становилось невыносимо горько и обидно. Я снова плакал, теперь в одиночестве, и мне казалось, что несчастнее меня нет мальчика на всём белом свете. Я знал, что рано или поздно мои откровения всплывут, чтоб обратиться против меня, когда будет за что отругать. Но не это было причиной моих слёз. Я чувствовал, что меня открыли, выпотрошили, вычистили, вывернули наизнанку и снова закрыли. Внутри было пусто, я мог часами лежать, уткнувшись в стену, сотни раз повторяя один и тот же рефрен: «Меня никто не любит, меня никто не любит, меня никто не любит…»

В один из выходных после истории с канавой мама позвала меня к себе таким задушевным тоном. Я не представлял, что могло послужить причиной сегодняшней беседы, потому что ничего особенного за последнее время не произошло.

Я остановился на пороге, как будто зашёл на минутку и готов выполнить её поручение, если таковое последует. Я надеялся, что ошибся и беседы не будет. Я мог подмести полы или отутюжить бельё, только бы не пришлось сейчас садиться рядом с ней. Но нет. Она была настроена на психологический лад.

Мама сидела в кресле с видом оракула и курила. Клубы сигаретного дыма придавали ей таинственность и значимость. Она ласково взглянула на меня сквозь сизую завесу и пригласила на соседнее кресло. Главное теперь не встречаться с ней взглядом, иначе она сразу всё поймёт. Я не вполне отдавал себе отчёт, что именно она может узнать, посмотрев мне в глаза, но точно знал, что этого следует избегать.

— Знаешь, Артём, когда мы переехали в эту квартиру, у меня тоже был период, когда мне было одиноко. Я сложно приспосабливалась к новой школе, казалось, что я никогда не найду друзей. Все уже разбились на компании, но меня никто не хотел принимать в свою, даже за одной партой отказывались сидеть. Но потом это прошло, и я нашла себе подруг. Вот тётя Света — одна из них. Она теперь второй раз вышла замуж, так что мы общаемся очень редко, ты знаешь, её муж такой сложный человек, но до сих пор я считаю её близким другом. Ведь главное — это просто пережить тёмную полосу, потому что за ней непременно начнётся светлая.

Мама всегда начинала психологические беседы с притчи.

— Ты должен помнить, Артём, самое главное — ты не один, даже если тебе так кажется. У тебя ведь есть я, со мной всегда можно поделиться всем, что тебя тревожит, правда?

— Да, мам.

— Не нужно держать в душе то, что тебя беспокоит, тогда решение проблем обязательно найдётся.

— Да, мам.

— Тебе в школе сейчас непросто, я понимаю. Наверное, одиноко, не с кем поговорить, да?

— Да, мам. Просто у меня нет друзей.

— А тебе не хочется подружиться с кем-то из твоих одноклассников? Может, стоит сделать первый шаг?

— Нет, никто не будет со мной дружить. Я не могу делать первый шаг. Все только смеются надо мной.

— Почему смеются?

— Потому что я самый слабый в классе.

— Ну это ерунда какая-то. Как можно быть самым слабым в классе?! Вы что, силой мерялись? Из чего ты сделал такой вывод?

— Не знаю.

— Почему ты думаешь, что они все сильные, а ты такой слабый? Кто тебе это сказал?

Тут наступил тот момент, когда я перестал контролировать себя, начал плакать и взахлёб говорить всё, что приходило в голову: — Потому что надо мной все смеются. Меня только обзывают и говорят разные гадости. Со мной никогда никто не захочет дружить, потому что им скучно. Я всегда буду один, как сейчас. Меня в школе все только обижают, потому что я не могу дать сдачи. Они знают, что я самый слабый, и каждый день что-то придумывают. И у меня такой большой портфель, что над ним все смеются, а я ни-ни-че-го, ни-ни-че-го не-не могу сде-ла-а-ать. Я не-не хочу больше ходить в школу-у-у-у, мне там плохо-о-о-о…

Больше я не мог произнести ни слова, хотя многое ещё хотелось рассказать — и про Боксёра, и про канаву, и про свои прозвища. Я сидел в кресле и рыдал. Мама всё курила, смотрела на меня и ждала, пока я успокоюсь.

— Артём. Во-первых, физическая сила — совсем не главное. Главное — сила духовная. Поверь мне, когда ты окончишь школу и станешь взрослым человеком, все эти проблемы покажутся тебе смешными. Надо быть сильным в душе, потому что душевная сила остаётся с нами навсегда, а физическая — нет. Во-вторых, так же как и я, ты не похож на остальных. Я знаю, тяжело быть белой вороной, но от этого никуда не деться. Я уверена, ты просто лучше многих твоих одноклассников, они завидуют тебе, боятся тебя и именно поэтому пытаются внушить, что ты слабее и хуже их. Не поддавайся на эти провокации, Артём. Будь сильным. Нужно уметь быть другим. Вспомни сказку про гадкого утёнка. Важно поверить, что рано или поздно ты найдёшь единомышленников, которые станут твоими друзьями. Но таких людей за всю твою жизнь встретится совсем немного. Подумай сам, почему они должны появиться на твоём пути сегодня, а не завтра или, скажем, через несколько лет. Это так трудно — найти близких по духу людей. Нужно просто уметь ждать и быть достаточно сильным, чтобы справляться с сиюминутными неприятностями.

Её уверенный и спокойный голос заставлял меня плакать ещё сильнее. Мне хотелось раствориться в своём горе, исчезнуть навсегда. Я понимал: всё, что она говорит, не имеет ко мне никакого отношения. У меня никогда не будет друзей и тем более единомышленников. Ведь если есть на свете такие же слабые и неинтересные мальчики, как я (в чём у меня были большие сомнения), они точно также не решатся сделать первый шаг и заговорить со мной. Мне не хотелось быть белой вороной. Я хотел быть обычным человеком, к которому никто не пристаёт. Гадкий утёнок был на самом деле лебедем, только об этом никто не догадывался. А я просто слабак. Я даже не был уверен, что действительно нуждаюсь в ком-то, мне и одному неплохо. И уж конечно, меня совсем не успокаивали картины будущего, из которого я свысока смотрю на школьную жизнь.

Мало-помалу истерика сошла на нет, я утонул в своём несчастье, навалилась безграничная усталость, хотелось забраться в постель и снова оказаться в неприступной башне замка, куда не проникнут ни мамин голос, ни собственные рыдания. Я готов был согласиться с чем угодно и сделать что угодно, только бы психологический сеанс закончился и мне позволили уйти.

— Да, Артём, важно, чтобы ты понимал — сила не в мускулах, она внутри тебя. Я думаю, тебе не хватает уверенности. Пусть ты не можешь постоять за себя, в этом нет ничего страшного, но прежде всего нужно самому поверить в свои силы. Я тут посовещалась с дядей Сашей, и он мне дал неплохой совет — записать тебя в секцию карате. Ты знаешь, у него какой-то там пояс по карате, и он сказал, что в этой борьбе самое главное — умение не драться, а держать себя уверенно и не отступать перед противником. К тому же там будут новые ребята, с которыми ты сможешь подружиться.

Я не нашёлся, что ответить, хотя плакать перестал. Дядя Саша посоветовал записать меня на карате. Зачем мама вдруг решила советоваться с ним относительно моих трудностей в школе? Почему они не могут просто забыть обо мне, как будто меня вовсе нет? Неужели нужно постоянно придумывать что-то новое, лишь бы не оставлять меня в покое?

— В новом доме у метро есть такая секция. Там разные кружки, карате в том числе. Я вчера сходила посмотрела, мне очень понравился тренер, я записала тебя на среду. Это два раза в неделю в пять вечера, ты сможешь заниматься после школы, а потом как раз будет оставаться время на уроки.

На этом сеанс закончился. Я вернулся к себе, но вместо того чтобы плакать на диване, уткнувшись в стену, сел в состоянии не столько опустошения, сколько недоумения.

Карате. Если бы меня попросили составить список вещей, которыми я не хотел заниматься, карате просто не пришло бы мне в голову. Любая спортивная активность вызывала смешанное чувство отвращения и страха.

Уроки физкультуры были второй неприятностью после перемен. В тесной и грязной раздевалке плохо пахло, к тому же никогда нельзя быть уверенным, чем закончится сам процесс переодевания. Каждый раз, когда я снимал брюки, возникала реальная опасность лишиться и всей остальной одежды.

Как-то мальчики стянули с меня трусы и забросили их на дерево. Те провисели синим флагом моего позора всю осень и половину зимы, пока в одну ночь их, наконец, не сорвал ветер. Но такие эксцессы случались нечасто, потому что я выработал более-менее безопасную стратегию.

Как и к первому уроку, на физру нужно было прийти чуть позже, чтобы в раздевалке уже никого не было, но не опоздав при этом на урок ни на минуту. Если ты входил в спортзал после звонка, физрук был неумолим.

Нельзя сказать, что его фантазия отличалась изощрённостью — требовалось лишний раз подтянуться или подняться по канату перед всем классом. Для меня это было абсолютно недопустимо — подтягиваться я не умел, а на канат залезал только на высоту собственного прыжка. Так что приходилось висеть на турнике под хохот класса, пока учитель не решит, что большего от меня не добиться и экзекуцию можно заканчивать.

Бесполезен я был и во время игр, которых весь класс с нетерпением ждал.

Я не видел смысла в беготне с мячом по залу или полю, боялся упасть и разбить коленки и чаще бежал от мяча, если кому-то вдруг приходила странная идея дать мне пас. В результате никто не хотел брать меня в свою команду, и понимающий физрук позволял мне ждать конца урока, сидя на лавке. Ему, впрочем, нужно было ставить оценки, поэтому иногда он устраивал нечто вроде контрольных работ. Помимо упомянутых уже подтягиваний и каната, мы бросали мяч в баскетбольное кольцо, прыгали через козла и бежали кросс. Всё это получалось у меня из рук вон плохо.

Если очень везло, я попадал в кольцо один раз из двадцати. Бегал я быстро, но всё равно еле дотягивал до тройки по нормативам. Чаще всего урок физры ограничивался для меня разминкой, после которой я тихо скучал в углу.

Зимой ждало новое издевательство — лыжи. Приходилось тащить их из дома, что уже само по себе было не самым приятным занятием: они были вдвое выше меня. Кроме того, физра с лыжами почти стопроцентно означала, что я закончу урок в сугробе со снегом за шиворотом. И хотя ходьба на лыжах не казалась такой ужасной, как бег или баскетбол, вся эта суета, снежки и мокрые варежки не сулили ничего хорошего.

И вот карате. Безапелляционный мамин тон не оставлял надежд на то, что получится увильнуть. Лучше подчиниться и посмотреть, что из этого выйдет. Может, там будет не так плохо, как на физре? Или тренер окажется приятным человеком, а мальчики из секции — лучше Михи.

Я представил тренера, похожего на Джеки Чана или Брюса Ли: как он будет учить нас кричать и махать руками. Или, например, это окажется старый мудрый японец, он поделится древними секретами своего мастерства, главный из которых — священная молитва буддийских монахов, парализующая противника. Вот ребята из школы снова решили отобрать у меня портфель и побегать с ним по рекреации. Я встаю в боевую стойку и говорю что-то по-японски, после чего они все падают на пол в страшных муках, а я спокойно иду на урок литературы.

Я, разумеется, не верил, что смогу когда-нибудь использовать карате по назначению. Мысль ударить кого-то заведомо сильнее меня представлялась мне лишённой логики. Ведь если сопротивляться, будет только хуже, потому что обидчик разозлится. Зачем испытывать судьбу, если можно просто переждать бурю.

Яне знал, что нужно надевать для занятий карате, мама на этот счёт ничего не сказала, и в среду я просто взял форму для физры. Секция находилась в большом красном кирпичном доме, построенном совсем недавно.

Его фасад был не плоским, как у других зданий, а в форме зубцов крепостной стены. Это делало его немного громоздким, но внушало уважение. Вообще-то в нашем районе ничего не появлялось, так что когда строители разобрали забор, установленный вокруг нового здания, это стало настоящим событием. Все ходили в новое кафе поесть мороженого и в новый магазин игрушек поглазеть на витрины. Очень быстро новый дом стал понятием нарицательным, все так и говорили: «Встречаемся у нового дома» или: «Пойду в булочную в новом доме». В торце находилась небольшая дверь с прикреплённым к ней листом бумаги. На нём крупными печатными буквами было написано: «Успех. Клуб восточных единоборств. Карате-до, кунг-фу, дзю-до и пр.» Мне стало немного не по себе, как будто я делал что-то запретное, но раз уж пришёл сюда с формой, отступать поздно.

Я зашёл, пересёк коридор и заглянул в деревянную дверь, где висела такая же табличка. За обычной школьной партой сидел мужчина, я сразу понял, что это тренер, хотя он и отдалённо не походил на японца. Он был одет в странный белый костюм и казался слишком большим для своей парты. Я подумал про Боксёра — как бы он смотрелся на этом месте? — и решил, что, наверное, так же нелепо. Мужчина спросил мою фамилию, пометил что-то в лежащем перед ним журнале и показал, где нужно переодеваться.

Раздевалка была просторная и чистая, здесь пахло свежей краской и резиновыми сиденьями. Странно, что с того момента, как я вошёл в дверь с надписью «Успех», я не встретил никого, кроме тренера. Может, это специальные курсы, где карате обучают один на один? Было бы неплохо. Я быстро переоделся, но вскоре мои мечты о персональных тренировках рассеялись — в раздевалку один за другим стали входить другие мальчики.

Я подумал, что самое ужасное сейчас — встретить кого-нибудь из школы.

Вот уж тогда позора не оберёшься. И представил, как ко всем моим кличкам добавится ещё одна — «мудик-каратист». Вот будет смешно-то! Я сел в угол и стал наблюдать за приходящими — к счастью, все они были мне незнакомы.

Занятия проходили в зале с резиновым полом и зеркалами на стенах.

Пожалуй, я не встречал ещё помещений с таким большим количеством зеркал.

Куда бы я ни глянул, я видел десятки своих и чужих отражений. Сначала это показалось забавным, потому что позволяло незаметно наблюдать за другими. Но потом я понял, что это опасно, ведь всегда есть риск встретиться взглядом с объектом наблюдения. Тренер в белом костюме расставил нас в шахматном порядке и встал перед нами.

— Ребята, добрый день. Меня зовут Алексей, я ваш тренер по карате. Для начала несколько правил, которые нельзя нарушать, иначе будем исключать из клуба. Первое — не опаздывать. Если вы опаздываете, то лучше вообще не приходите, потому что в карате главное — равновесие, в том числе равновесие группы. Если вы станете приходить по очереди после начала тренировки, никакого равновесия не получится. Второе — пропускать можно не больше двух раз подряд, иначе потом сложно навёрстывать. Если возникнут какие-то форс-мажоры, будем решать в индивидуальном порядке либо переводить в другую группу.

Тренер — невысокий коренастый широкоплечий мужчина маминого возраста — говорил медленно, с расстановкой, заложив руки за спину и расхаживая взад-вперёд. Было видно, что он произносит этот текст не в первый раз, но тот всё равно даётся ему с трудом. Слова получались угловатыми и тяжёлыми, как будто он считал, что мы не очень хорошо понимаем по-русски и если говорить быстро, до нас ничего не дойдёт.

— Карате — древнее боевое японское искусство. В переводе с японского это слово означает «путь пустой руки». То есть способ поразить противника, не имея оружия. Карате создано для самозащиты, и то, чему вы здесь научитесь, нельзя использовать во вред или для нападения, иначе оно обернётся против вас. Самое главное в карате — душевное равновесие.

Именно оно придаёт силы и устойчивости вашим мышцам, вы становитесь гораздо эффективнее с теми же физическими данными. Если нет равновесия, ничего не получится.

Я решил сохранять душевное равновесие во что бы то ни стало, особенно во время тренировок. Это было несложно, если не заставляли подтягиваться, отжиматься или делать ещё какие-то упражнения. Нас учили правильно стоять и держать кулак, чтобы сразить воображаемого противника наповал.

Я не совсем понял, как проверить, сражён ли воображаемый противник или нет, но вопросов не задавал, чтобы не привлекать внимание.

После тренировки полагалось принять душ. В школе у нас тоже были душевые кабины, но ими никто не пользовался. Не знаю даже, была ли в кранах вода или они простояли всухую с самого открытия школы и потому стали такими грязными. Последний раз я мылся в компании года в два — мама купала меня на даче в лохани вместе с соседским мальчиком. Я и сейчас не смог бы объяснить, почему эта идея вызвала тогда во мне бурный, хотя и скрытый восторг. Но с тех пор прошло много времени, и теперь я чувствовал себя неловко. Мне стало стыдно раздеваться, казалось, все будут смотреть на меня. Я хотел просто переодеться и пойти домой, но тренер сказал о душе таким не допускающим возражений тоном, что пришлось подчиниться.

Внутреннее равновесие было окончательно утрачено.

Я раздевался медленно, в расчёте на то, что все помоются прежде, чем я зайду. Но снимать было особо нечего, поэтому времени я почти не выиграл.

Красный от смущения, я шёл к душевым, смотря в пол и боясь взглянуть на других мальчиков. Но даже то, что я увидел украдкой, заставило меня залиться краской: все они были разного возраста, и я оказался одним из самых маленьких. Остальные чувствовали себя прекрасно: смеялись, пародировали тренера и кидались мылом. Я закончил как можно быстрее и вышел из душевой. Два парня, которые, видимо, были давно знакомы, о чём-то шептались, посматривая на меня и улыбаясь. Они, наверное, заметили, как я всех разглядывал, и теперь поднимут меня на смех. Я оделся и выбежал на улицу.

На карате я решил больше не ходить, потому что не был готов к новым переживаниям. Добром это точно не кончится. Нужно придумать что-то для мамы, но сейчас никакие отговорки в голову не приходили. Ну ничего, до следующей тренировки оставалось ещё два дня, авось что-нибудь да придумается.

Ну как, понравилось тебе на карате? — спросил Боксёр.

— Нормально.

— Что вы делали там сегодня?

— Разные стойки. Учили, как правильно держать кулак.

— А, это важно, да. Кулак — основа основ.

Боксёр появлялся у нас всё чаще, опередив по длительности присутствия многих других маминых мужчин. Иногда он даже проводил с нами выходные, чего раньше почти не случалось. Впрочем, со мной он общался немного — я вёл себя не слишком любезно, всем своим видом показывая, что предпочитаю одиночество.

Каждый раз, приходя к нам, он предпринимал осторожные попытки разговорить меня, но мне хватило студии карате и его беседы с Михой и Пнём, чтобы понять — каждое моё слово может иметь последствия. Хорошо ещё, что он не был мастером психологических бесед, как мама, и моему душевному равновесию не угрожал.

— Ну как, одноклассники твои больше не трогают тебя?

— Нет.

— Испугались, я так и думал.

Обманывать старших нехорошо, но я не особо и обманывал — меня действительно никто не трогал, а все шутки в мой адрес можно было расценивать как разыгравшееся чувство юмора, пусть и не очень тонкое.

Боксёр занимал всё больше места в нашей, а самое главное, моей жизни. Он проявлял столько усилий к тому, чтобы сблизиться, как никто до него, интересуясь мной иногда даже активнее, чем мама. И в этом интересе не было ничего угрожающего, поэтому хоть я и относился к нему с прежним подозрением, стал понемногу привыкать к его присутствию.

Он был сильным, но никогда не бравировал этим. Так, другие могли ни с того ни с сего начать со мной понарошку драться, валить на диван, щекотать. Мне такие демарши не нравились, я уже не был детсадовским ребёнком. Боксёр же каждый раз осторожно пожимал мне руку, когда здоровался и прощался, и этим наши физические контакты ограничивались.

Однажды мы втроём пошли в зоопарк, мне купили мороженое и сахарную вату.

Я ел и думал, что так вот, наверное, обычные дети и ходят в зоопарки с мамой и папой. С той лишь разницей, что Боксёр мне вовсе не папа, к тому же рано или поздно он исчезнет, как и все остальные мамины друзья.

Пару раз он даже пытался играть со мной, расспрашивая про армию моих мягких игрушек, но это было царство, в которое не было доступа никому.

— А эта мышь, она кто у тебя? Королева?

— Герцогиня.

— Она тут самая главная, верно?

— Да.

— Это её друзья?

— Нет.

— Слуги?

— Нет.

— Так кто же?

— Придворные.

Меня тронуло, что Боксёр искренне старался вникнуть в мою игру, но он оставался чужаком из мира взрослых, поэтому играть с ним было опасно. Он всегда мог рассказать что-нибудь маме, мне пришлось бы снова разговаривать с ней или, чего доброго, с ним. Мои односложные ответы давали ясно понять — играть вместе у нас не получится, поэтому Боксёр оставил эту идею. Впрочем, время показало, что в некоторых вопросах на него можно было положиться.

Прошло два месяца с тех пор, как меня записали на карате. За это время я пропустил много занятий. Иногда опаздывал минут на десять, и тренер не пускал меня в зал, иногда просто оставался дома, если был уверен, что мама задержится. Несмотря на угрозы перевести прогульщиков в другую группу, меня никуда не переводили — да я и не был уверен в её существовании. Не могу сказать, что мне не нравились тренировки, хотя толку в них было не больше, чем в уроках физкультуры. Я научился правильно стоять, держать кулак и даже наносить удары воображаемому противнику, по-прежнему не представляя, как бы пользовался этими навыками с противником реальным.

Много сил уходило на душ, где я не мог задерживаться ни на минуту.

Секрет был в том, чтобы прийти туда первым, занять крайнюю кабинку, быстро помыться, отвернувшись к стене, и пулей вылететь из здания. Пока остальные раздевались и дурачились, я был уже на улице.

Ребята быстро подружились друг с другом и разбились на группы, я же избегал новых знакомств. Иногда они посматривали на меня и чему-то смеялись, но им было не интересно ни общаться, ни шутить надо мной — все они были старше. К тому же Боксёр пару раз забирал меня после тренировки. Думаю, это прибавило мне авторитета.

Была, впрочем, ещё одна причина, заставлявшая меня посещать тренировки по карате с большим рвением, чем уроки физкультуры. У тренера была своя раздевалка, вход в нее вёл прямо из спортзала. Обычно он ждал, когда мы выйдем, и затем переодевался и мылся. Однажды, завязывая шнурки в прихожей, я бросил взгляд в зал и в сложном переплетении зеркальных отражений увидел тренера, только что вышедшего из душа. Мне было видно совсем немного в чуть приоткрытую дверь, но я не мог оторвать глаз от обнажённого тела в течение нескольких минут. Позже я заметил, что дверь в тренерскую была слегка перекошена и никогда не закрывалась плотно.

Теперь к моим хитростям добавилась ещё одна — начинать шнуровать ботинки в правильный момент, чтобы застать переодевание тренера.

Что я тогда чувствовал? Выходя из зала, я немного боялся, что сегодня он решил не принимать душ, или что дверь починили, или что в нашей раздевалке сидит Боксёр либо кто-то из родителей. Когда я видел его отражение, сердце замирало и падало. Мне хотелось находиться рядом с ним, но быть невидимкой, стоять и наблюдать за его движениями: вот он наклоняется, чтобы вытереть ноги, надевает синие трусы, садится, чтобы натянуть носки. Где-то в тёмных уголках моей души я надеялся увидеть нечто большее, зная, что на таком расстоянии всё равно ничего не разгляжу. Самое неприятное было в том, что через считанные минуты приходилось вставать и выбегать из раздевалки, чтобы не быть застигнутым на месте преступления.

Один древнегреческий охотник поплатился за такие подглядывания жизнью, не могло это ничем хорошим закончиться и для меня. Однажды, когда я подсматривал за тренером, в прихожую ввалилась компания ребят. Они не ожидали меня увидеть, привыкнув к моим быстрым исчезновениям.

Заворожённый объектом своего наблюдения, я не сразу отреагировал на их появление, и этих секунд хватило, чтобы они подошли ко мне и увидели причину моего оцепенения. Моё странное поведение после тренировок, смущение в душе и сегодняшнее происшествие сложились для них в одну картину.

— Ребзя, да Артёмка-то у нас гомик, смотрите, подглядывает за голым Алексеем!

— Фу-у, я не хочу с ним мыться, он за нами тоже подглядывает.

— Гомик, гомик!

— Эй, гомик, хочешь на мой посмотреть?

Что-то большое и опасное надвинулось на меня. Как ожидающий своей участи кролик не смеет шелохнуться перед удавом, так и я замер на лавке, смотря по сторонам и не находя сил встать, чтобы убежать домой. Люди вокруг меня двигались, как в замедленной киносъёмке. Вот они плавно поднимают и опускают руки, как космонавты на Луне, раскрывают широко рты в беззвучном смехе, неестественно медленно шевелят губами, как будто произносят слова по слогам, но слов не слышно, звук отключён. Один из них так сильно смеётся, что прислоняется к стене и сползает на пол.

Другой непристойно двигает бёдрами. Вот практически одновременно открываются противоположные двери, и в прихожую входят тренер и Боксёр.

Они смотрят на нас, не понимая, что происходит. Никто, кроме меня, не замечает их, но я никак не реагирую на их появление.

— Так, что тут за катавасия? — это тренер останавливает замедленную съёмку, все поворачиваются к нему и хором начинают оправдываться.

–..да он подглядывал за вами, Алексей…

— …пока вы переодевались…

— …он каждый раз так делает…

— …уходит раньше всех и потом подглядывает…

— Так, давайте живо все по домам. Артём, ты подожди, мне нужно с дядей Сашей поговорить.

Если я получал двойку, терял ключи от дома или покупал мороженое вместо школьного обеда, то всегда знал, какое последует наказание. Я допускал, что поступил плохо, но меня никогда не мучила совесть. Проступки объяснялись стечением обстоятельств и не вызывали во мне настоящего стыда, как бы я его ни демонстрировал маме и учителям. Природа его была мне в принципе непонятна. Я думал, стыд — это когда ты публично признаёшь, что повёл себя плохо и больше так делать не будешь. Но всё это говорилось скорее для взрослых, чем взаправду.

Сегодня я впервые в жизни почувствовал настоящий стыд, причём никак не мог его себе объяснить. Да, я сделал что-то нехорошее, но в списке проступков подглядывание и подслушивание не занимали высокого ранга.

Меня и раньше ловили за этим занятием дома, но мама обычно ограничивалась лёгким подзатыльником. Теперь же все включая меня придавали произошедшему исключительное значение.

Я вспомнил фразу, которую употребляла мама, если ей приходилось беседовать с учителями. «Я готова сквозь землю от стыда провалиться», — так говорила она. Это было именно то, чего я желал в тот момент — провалиться, исчезнуть, чтобы меня никогда не было раньше и никогда не существовало после. Я не боялся наказания, но меня охватывал ужас при мысли, что придётся жить дальше: ходить по улице, завтракать, писать контрольные работы, когда все вокруг знают о том, что я сделал. Я бы хотел попасть в машину времени и устроить так, чтобы не родиться вовсе, тогда бы я не оказался в этой переделке. Или нет, лучше попасть в машину времени и не ходить на карате, ну или хотя бы не подглядывать за тренером. Или хорошо бы, чтоб мимо нового дома пролетал самолёт, у которого отказал двигатель, и он упал бы прямо на нас. Тогда я, тренер и Боксёр погибли бы, и никто не вспомнил больше об этой истории.

Не знаю, сколько я провёл в ожидании: 15 минут, час, два, три? Время тянулось так медленно, но всё равно слишком быстро… гораздо быстрее, чем хотелось.

Я ожидал увидеть на лице Боксёра насмешку. Она бы усилила мои страдания, но я был готов — уж с насмешками-то я научился справляться. Он вышел с таким расстроенным видом, будто именно его застали за подглядыванием.

Это превзошло самые пессимистичные ожидания касательно глубины моего падения.

По улице шли молча. На одном ботинке болтался шнурок, который я так и не успел завязать — не до того было. Я смотрел под ноги и думал о том, что произойдёт дома. Мне не было до конца ясно, есть ли какое-то оправдание, способное смягчить мою вину. Вдруг Боксёр выдохнул: — Ладно. Маме говорить ничего не будем. Я что-нибудь придумаю, чтобы ты больше не ходил сюда.

От неожиданности я наступил на развязанный шнурок и споткнулся. Это был нокаут. Сначала я не совсем понял, радоваться мне или огорчаться, но потом откуда-то поднялась волна счастья и захлестнула меня всего, смыв стыд и страх. У меня есть общий секрет с Боксёром! Я не думал о характере этого секрета, было важно само его наличие. У меня нет общих тайн ни с кем. То есть своих собственных очень много, порой казалось, что половина моей жизни скрыта завесой, но общих тайн с кем бы то ни было — никогда, а уж тем более с мамиными мужчинами.

Единственный человек, с которым у меня были секреты от мамы, — отец. Он редко ругал меня и часто скрывал мои проделки от остальных. Он мог выслушать жалобы воспитательницы на мое поведение, а потом посмеяться над ней за стенами детского сада^Еазалось, он не вполне серьёзно относился к своим родительским обязанностям или ему было лень заниматься мной. Так или иначе, при полном отсутствии педагогики с его стороны между нами была какая-то общность. Но однажды он пропал так же внезапно, как и все остальные.

Все каникулы, включая летние, я проводил на даче с бабулей. Родители приезжали каждые выходные, и я ждал их, несмотря на то что с приездом мамы у меня всегда прибавлялось поручений. Я знал, что они привезут в дом жизнь, шум, шоколад, фрукты, а возможно даже и подарки.

Летние каникулы были ярким пятном на фоне рутины детского сада и школы.

На три месяца я тонул в звенящем жарком воздухе деревни. Миллионы звуков, таких родных и таких разных, сначала оглушали меня, как оркестр — непривыкшего к опере слушателя, и только через некоторое время я начинал различать отдельные инструменты, игравшие лучшую в моей жизни увертюру. Жужжание назойливых мух днём и комаров ночью, мопеды деревенских парней, мычание коров и блеяние овец, стук волана о ракетку для бадминтона, скрежет старой пилы. И смех, смех, много смеха. Сотни красок обступали меня со всех сторон, и я не мог чётко разглядеть ни одного предмета, как будто неожиданно прозревая после долгой зимней слепоты.

Ничего особенного не происходило, но жизнь была наполнена событиями. В отличие от города, на даче у меня были приятели — соседские дети, вместе с их родителями мы ездили купаться на озёра. Вряд ли можно было назвать их друзьями в полном смысле слова, но всё же какое-никакое общение.

Каждый июнь я не просто уезжал на дачу, но становился другим мальчиком — открытым, радостным, счастливым и общительным. Казалось, все остальные тоже преображаются и становятся добрыми, любящими и ласковыми. Мама даже наказывала меня гораздо реже (или причиной было то, что мы виделись только раз в неделю?).

И вот несколько лет назад мама стала приезжать на дачу одна. Когда папа пропустил несколько выходных, чего не случалось прежде, я не очень удивился, поверив в его занятость на работе. Но когда он не появился и на моём дне рождения, в голове стали крутиться смутные вопросы.

Однажды по дороге из магазина я вдруг подумал с неприятной лёгкостью: «Наверное, они развелись». Это слово было склизким и гадким, как след от слизня на широком плоском листе осоки. Я не совсем понимал его значения и даже не смог бы объяснить, откуда оно взялось. Наверное, сквозь сон слышал обрывки фраз. Я попытался отогнать от себя эту навязчивую мысль, но она преследовала меня, мешая думать о чём-то другом. «Развелись, развелись, развелись», — шелестели деревья. «Развели-и-ись», — скрипела велосипедная цепь. Нет, не может быть. Зачем я вообще начал думать об этом? Мама всегда говорила, что мысли материализуются. Нельзя думать ни о чём плохом, потому что сам будешь виноват, если всё окажется правдой.

Но я не мог остановиться, мысль как будто уже жила сама по себе.

Внезапно с меня слетела пелена летнего настроения, всё вокруг сделалось чётким и осязаемым, я снова стал городским. Мир больше не был радушным.

В глаза бросились незамеченные раньше детали: полуразрушенный дом с провалившейся крышей и заколоченными окнами, разбитый асфальт с глубокими выбоинами, потрёпанная, давно не крашеная стена сельского магазина, на которой из-под бежево-оранжевой отлупившейся краски выглядывала серая штукатурка.

Мне захотелось вернуться в город, чтобы не портить дачу своим новым состоянием.

Я вернулся домой. Именно тогда я впервые услышал мамин задушевно-психологический голос. Раньше таким тоном она никогда со мной не говорила, поэтому я удивился какой-то новой для меня угрожающей ласке и подумал: сейчас меня будут ругать за мысли, которые я думал по дороге из магазина. Но я даже представить не мог, какое наказание меня ожидает.

В первый и последний раз в жизни я начал психологическую беседу сам: — А почему папа не приезжает?

— Видишь ли, Артём. В жизни часто случаются ситуации, когда люди долго живут вместе, а потом вдруг перестают по разным причинам.

Мама говорила и говорила что-то важное и нужное, но я как будто погрузился в дрёму. Не в приятный сон после насыщенного дня, а в такой, где ты тонешь, как в зыбучих песках, из которых никакие выбраться.

Страшная мысль обволокла меня и потянула вниз: я был прав. Я во всём виноват. То утреннее слово больше не звучало в голове, что-то большое и тяжёлое обступало меня со всех сторон, сдавливало, грозясь раздавить. Я всё разрушил.

— …в общем, папа больше не приедет.

Огромное и вязкое, наконец, засосало меня целиком, я не мог больше стоять и упал на колени, мама уложила меня на диван. Я отвернулся к стене, чтобы эта тяжесть не давила мне на лицо, а только на спину, и начал повторять про себя, как молитву: «Я виноват, что меня никто не любит, сам виноват, что меня никто не любит…»

Нельзя сказать, что летние каникулы с тех пор стали другими, но что-то навсегда изменилось. Я научился жить с этим вязким чувством. Оно особо мне не докучало, и только мамина психологическая интонация иногда напоминала о нём, заставляя ложиться лицом к стене. Память о папе со временем стёрлась, он стал одним из многих мужчин, которые появлялись и исчезали в нашей жизни. И только теперь, когда я неожиданно почувствовал заговорщическую общность с Боксёром, я вспомнил, что такое уже было раньше.

Не знаю, что Боксёр рассказал маме, но тема единоборств больше не поднималась. Мне в целом нравилось, когда он приходил к нам, потому что мама оставляла меня в покое. Он по-прежнему предпринимал ненавязчивые попытки подружиться со мной, интересовался школьными делами и старался понять сложную систему взаимоотношений между мягкими игрушками, населявшими мою комнату:

— Понимаете, дядя Саша, это герцогиня де Мышек, она мышь. Она здесь самая главная, вот у неё знак висит на цепи. Это граф Медведь, он — принц-консорт.

— Кто-кто?

— Ну, муж королевы, то есть герцогини^ но не самый главный, ведь он не может быть герцогом. Это вот графиня де Лис, она в опале, из-за того, что была любовницей Медведя.

— Кем-кем?

— Любовницей, ну это когда они ночью тайно встречаются в замке.

— А ты кем бы хотел быть, если бы сам жил при своём дворе?

— Как кем? Герцогиней, конечно, она же здесь самая красивая.

Постепенно я не только привык к его присутствию, но мне стало не хватать его, когда он долго не приходил. Мама провела со мной ещё один длинный психологический разговор на тему, нравится ли мне дядя Саша — вопрос в высшей степени странный, потому что раньше она моим мнением не интересовалась. Я, впрочем, не стал распространяться, отделавшись односложными ответами, но с положительным уклоном.

Новый год мы встречали дома. Давным-давно, когда я был совсем маленьким, бабуля жила и работала в городе, дед был жив, а папа ещё не пропал, это был большой праздник. К нам приезжали гости, многие с детьми. Вечером непременно приходил Дед Мороз, под двумя стоявшими вместе пышными ёлками лежали подарки, всё было шумно, весело и долго. Никто не следил, во сколько дети ложились спать, мы укладывались сами, когда уже не оставалось сил играть и ползать за сладостями. Потом состав нашей семьи сильно изменился, друзья родителей куда-то испарились вместе со своими детьми, и со временем мы стали встречать Новый год втроём, переместившись на дачу, где я проводил и зимние каникулы. Потом мы переместились на дачу, где я проводил и зимние каникулы. Зимой жизнь в общем-то большого дома сосредотачивалась в двух маленьких комнатах, расположенных по две стороны разлапистой русской печки. В одной из них и помещался праздничный стол, срубленная в лесу ёлка и телевизор. Мы ужинали, смотрели один из выученных наизусть фильмов, после курантов запускали на улице фейерверки и ложились спать.

На даче было слишком мало места для четверых, так что в этом году празднество снова перенеслось в город.

Не знаю, в какой момент Новый год перестал быть праздником. Сначала я понял, что подарки под ёлку кладут родители, и разочаровался в приходивших в сочельник Дедах Морозах. Нельзя сказать, что эти открытия сильно меня раздосадовали, хотя, несомненно, вымыли первый кирпич из фундамента моего доверия. Год за годом дата эта теряла свою значительность. Новый год ещё сохранял отличительные черты: стол с салатами, подарки, приподнятое настроение, но всё это стало банальным, новогодняя ночь больше не была особенной и долгожданной. Тем более что праздничный стол, с оливье, винегретом и селёдкой под шубой в хрустальных салатницах, шпротами, варёными яйцами с майонезом, жареной курой, красной икрой и неизменной бутылкой советского шампанского, накрывался в нашем доме по самым разным поводам: от дня рождения до 9 Мая.

Я любил получать подарки, но почти всегда знал заранее, что спрятано в этих завёрнутых в цветную бумагу пакетах: конфеты, плитки шоколада, какие-нибудь школьные принадлежности или машинки. Я не имел ничего против шоколада и игрушек, но они не заставляли моё сердце радостно биться. Мне бы так хотелось получить новое платье для герцогини де Мышек или хотя бы золотую корону для её мужа… Но я боялся просить это у мамы, потому что не был уверен в её реакции.

Да и сам процесс вручения подарков заставлял меня чувствовать себя немного странно. Из года в год повторялось одно и то же. Посреди застолья меня отправляли на кухню выключить духовку или принести лимонад. Я шёл, зная, что произойдёт дальше: когда я вернусь, нужно будет занять своё место с самым обычным видом и подождать несколько секунд, пока бабуля не скажет:

— Ой, а что это под ёлкой-то лежит? Коробки какие-то. Давайте-ка посмотрим, может, Дед Мороз нам принёс что-то.

Не то чтоб мне не нравились подарки, или было неинтересно раскрывать пакеты с моим именем, или я не радовался набору из кубиков «Кижи» либо пластмассовому грузовику (в конце концов, можно сделать из него карету для герцогини). Но ко всему примешивалась некоторая неловкость. Неужели они не догадываются, что я уже давно всё понял? Я чувствовал себя виноватым в том, что не верил в их Деда Мороза. Они же хотели как лучше, я знал это и даже подыгрывал им. Но ведь они всё делали искренне, а я лишь играл, и от этой вынужденной игры мне становилось стыдно.

Хотя были ли они так уж искренни? На этот вопрос тоже не было однозначного ответа. В сочельник меня никто не ругал, и до известных пределов можно было делать всё, что вздумается, — этим Новый год походил на день рождения. Но, как и в день рождения, я знал, что эта вседозволенность закончится уже на следующее утро. Я не понимал, почему мама не может быть такой же доброй круглый год и надо непременно приурочивать любовь к каким-то праздникам.

Одним из самых приятных и никогда не надоедавших новогодних занятий было наряжать ёлку. С антресолей доставались игрушки, которые были гораздо старше мамы, а некоторые — и бабули. В этом году мы привезли все эти коробки с дачи. Помимо обычных шаров, здесь встречались герои мультфильмов и сказок, разные животные и даже Щелкунчик, которым нельзя было расколоть ни одного ореха, потому что он был стеклянный. Мне нравилось прикреплять игрушки к ёлочным лапам, колоться щеками об иголки, когда нужно было повесить гирлянду ближе к стволу, дышать свежим хвойным почти морозным воздухом. Я бы с удовольствием наряжал её без посторонней помощи, но то ли бабуля не могла доверить мне ёлку полностью, то ли ей самой хотелось в этом поучаствовать. Под конец она вешала гирлянды и разноцветный дождь, водружала на верхушку красную звезду — такую же, как на башнях Кремля (о чём она с гордостью напоминала мне каждый год, хотя я уже давно это усвоил).

— Ну вот, теперь готово. Доча, поди посмотри, какую мы с Артёмом ёлку нарядили!

Потом они вместе занялись салатами и жарким, а я был предоставлен самому себе до самого ужина. К празднествам готовились и во дворце герцогини де Мышек. Специально для этого вечера она надела серьги с рубинами (тайно позаимствованы из бабулиной бижутерии), а также золотую цепь, присланную из африканских владений (это уже из маминого шкафа). Придворные соберутся вокруг своей повелительницы ровно в полночь, чтобы чествовать меня всем двором. Я буду стоять в лучах тысяч свечей, мои глаза будут сверкать ярче, чем драгоценности, я буду купаться во всеобщем восхищении. Молодые дворяне, все как один влюблённые в меня, будут ждать, пока я оброню платок, чтобы сделать его своей реликвией. Но им известно, что моё сердце навеки отдано другому, а он…

— Артём, открой дверь, дядя Саша пришёл.

Боксёр ввалился фыркающим и отряхивающимся сугробом из коробок, свёртков и пакетов и мгновенно занял собой не только коридор, где ему было сложно развернуться, но и всю квартиру. Мне нравилось стоять и смотреть, как этот огромный сильный мужчина раздевается, разувается, отряхивает шапку, осторожно ставит на пол звенящие сумки. Я вдыхал ароматы мокрого пальто, тающего снега, мандаринов и свежего хлеба. Эти запахи и сам тот факт, что к Новому году у нас гости, напоминали мне о чём-то далёком, что никогда уже не повторится.

— Та-ак. Это в холодильник, это можно сразу на стол, мандарины помыть неплохо бы. Артём, ты чего стоишь, как вкопанный, давай разбирать сумки.

— Боже мой, доча, икра. Откуда взял-то? Это же дорого так!

— С ума сошёл, Саш! Ну можно было и без икры, зачем же…

В этом году традиционная процедура обнаружения и распаковывания подарков закончилась неожиданно. По крайней мере, для меня. Помимо привычных конфет и фломастеров, под ёлкой лежала увесистая коробка, завёрнутая так, что у меня не сразу получилось её открыть. Сразу видно, что паковали в магазине. Я догадывался о содержимом, хотя до конца не верил, что это может быть правдой. В коробке лежал настоящий фотоаппарат «Зенит», отделанный коричневым кожзамом. К нему прилагались плёнки и журнал «Советское фото». Я воровато посмотрел на взрослых, мама улыбнулась мне:

— Дед Мороз щедрый в этом году.

— Спасибо, — прошептал я.

Боксёр помог мне вставить плёнку и показал, как пользоваться фотоаппаратом. Весь ужин я, конечно, только и делал, что фотографировал.

Этот подарок знаменовал новый этап в моей жизни. Я теперь был не просто младшеклассником, у меня был фотоаппарат. Если бы он мог сделать меня сильнее… Но это ведь не самое главное. Важно, что он у меня есть. Я даже, наверное, не понесу его в школу, а то Миха может и отобрать.

И ещё мне была приятна мысль, что Боксёр понял, что именно обрадует меня на самом деле. Мама никогда бы не догадалась, а даже если и знала, всё равно не купила бы ничего подобного — слишком дорого. Значит, он не просто так интересуется моими играми и прочим. Значит, я и правда для кого-то важен.

Эта новогодняя ночь затянулась. После курантов мы ещё долго сидели, потом гуляли, затем вернулись домой и снова сели за стол. Мне давно уже хотелось спать, но фотоаппарат делал меня взрослее, поэтому я крепился изо всех сил, чтобы не уснуть прямо за столом. Все быстро запьянели и стали говорить немного странно, растягивая слова, потом пели. Мама включила музыку, и они с Боксёром стали выделывать коленца, изображая танцы. Она вытащила меня на середину комнаты, чтобы я танцевал вместе с ними. Я старался прыгать под музыку, но получалось не очень. «Артём, смотри, как надо», — сказала мама и чуть присела, проводя руками по своим бёдрам и поглядывая на Боксёра. Мне было неприятно смотреть на неё, казалось, она делает что-то стыдное. Я испугался, что Боксёр подумает, будто мама всегда так танцует, и уйдёт от нас.