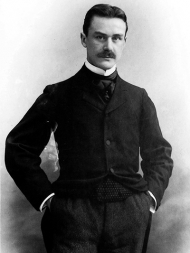

Томас Манн

Из дневников

Аннотация

Томас Манн - немецкий писатель, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе, живший на рубеже 19-20 веков. Человек верующий и воспитанный в рамках буржуазной морали, он был женат и имел несколько детей. Однако дневники его наполнены описанием чувств к юношам и мужчинам, которых он встречал на своем жизненном пути, чувств, которые он никогда не проявлял открыто, довольствуясь платоническими отношениями.

Томас Манн - немецкий писатель, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе, живший на рубеже 19-20 веков. Человек верующий и воспитанный в рамках буржуазной морали, он был женат и имел несколько детей. Однако дневники его наполнены описанием чувств к юношам и мужчинам, которых он встречал на своем жизненном пути, чувств, которые он никогда не проявлял открыто, довольствуясь платоническими отношениями.

Представляем вашему вниманию отрывки из дневников писателя в переводе, с комментариями и предисловием Игоря Эбаноидзе.

"ТОТ, ЧЬЯ ЖИЗНЬ — СИМВОЛ”

Каждое личное существование держится на тайне.

А.Чехов "Дама с собачкой”

А.Чехов "Дама с собачкой”

"Для чего я пишу все это? Чтобы еще раз перед моей смертью вовремя уничтожить? Или я хочу, чтобы мир знал меня? Я думаю, он и без того знает обо мне больше, <...> нежели мне в том сознается”, — пишет Томас Манн в своем дневнике 1950 года. В этих немногих строчках отразился весь психологический склад Томаса Манна: и постоянная оглядка на себя со стороны, сверхчувствительная рефлексия, способная даже в семьдесят пять лет накалиться до полного смятения, до порыва к уничтожению написанного; и столь же постоянное соотнесение себя с миром, приведение себя в порядок перед его незримым, но всезрящим оком; и новая оглядка — уже на собственную рефлексию, ироничное и мудро-скептичное ее осмысление; и, наконец, как результат — удивительная способность делать всеобъемлющие, объективные выводы из сокровеннейших субъективных посылок.

Приводя эту цитату из дневника, обычно ставят акцент на третьем вопросе ("Или я хочу, чтобы мир знал меня?”) и спешат ответить на него утвердительно, чтобы подтвердить "благонравную” откровенность Томаса Манна. К тому же, вырывая отрывок из контекста, создают полную иллюзию, будто это — рефлексия по поводу ведения дневников вообще. Однако на цитату всегда найдется контрцитата из того же автора. Что же касается открытости Томаса Манна миру, то в сущности своей она едва ли вообще нуждается в доказательствах. Будучи писателем, он и так открыт миру как никто другой — в силу своего занятия, в силу того, что в творчестве "не о вас идет речь, вовсе не о вас... но обо мне, обо мне” (Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах, т. IX. М. 1959 — 1961, стр. 19. Далее при отсылке на это издание указываются том и страница римской и арабской цифрами в скобках). Поэтому во многом прав швейцарский писатель Адольф Мушг, который на вопрос, изменилось ли его отношение к Томасу Манну после прочтения его дневников, ответил, что "нет никакого "разоблачения”, никакой тягостной неловкости, раскрытие которой он не подготовил бы уже в своих произведениях: "„Признания” (в смысле дневники. — И. Э.) Томаса Манна, в конце концов, только тень того же Феликса Круля, раскрываемые им тайны не более „отвратительны”, чем прыщи на теле Мюллера-Розе (имеется в виду эпизод с актером Мюллером-Розе из пятой главы первой книги „Признаний авантюриста Феликса Круля”. — И. Э.). За „Розе” не скрывается никакого „Мюллера”: он и так Мюллер — как художник он и не может быть ничем иным, как „единым и двояким”, и Томас Манн заботился о том, чтобы не было конца этому искусству и не было никакого ускользания от него в дневник. Его „я” всегда — форма; в дневнике она ничуть не аутентичнее, чем в гётевском утреннем монологе в „Лотте в Веймаре” или в стилизованном старонемецком Адриана Леверкюна” (Muschg A. Der erfьllte Anspruch. — In: "Was halten Sie von Thomas Mann?”. 18 Autoren antworten. Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt. 1986, S. 116).

Конечно, в приведенном нами истолковании есть неприятный оттенок самоуверенной проницательности, которую ничем не удивишь и которой не откроешь ничего нового. И тем не менее сколь многие при его жизни никому не известные интимно-тайные переживания самого Томаса Манна инверсированы в его произведениях так, словно уже раскрыты и обнародованы; сколь незначительные, на первый взгляд, чисто бытовые и даже физиологические подробности перенеслись со страниц дневников в великолепную сцену пробуждения Гёте; и наоборот — будто бы позаимствованной из "Доктора Фаустуса”, в своей сумрачной строгости, кажется вот эта дневниковая запись: "...во исполнение давно задуманного уничтожил старые дневники”.

Запись датирована 21 мая 1945 года. А первое сожжение дневников состоялось в начале 1896-го; о нем, с некоторой даже лихостью, сообщает Томас Манн в письме своему другу О. Граутоффу: "Я сжег собрание моих дневников! — Почему? Потому, что они меня отягощали, стесняли и все такое <...> Советую и тебе предпринять подобную чистку. Мне лично это доставило удовольствие. Прошлое формально оставил позади и живи теперь бодро и без опаски в настоящем и будущем” (Mann Thomas. Briefe an Otto Grautoff (1894 — 1901) und Ida Boy-Ed (1903 — 1928). Frankfurt. 1975, S. 70).

Огромное интонационное различие двух этих записей словно бы запечатлело прожитость и исполненность жизни и творческой эволюции. И в самом деле, два сожжения дневников обрамляют если не весь творческий путь Томаса Манна, то по крайней мере то главное, что было на этом пути, — эволюцию: самоосознание судьбы, развертывающееся в едином творческом пространстве. Вскоре после первой чистки дневниковых записей был создан "Маленький господин Фридеман” — первая из "канонических” новелл Томаса Манна и миниатюрное вместилище ( "Die Welt in Nuss” — "мир в орехе”, как говорят немцы) основных проблем его последующего творчества; а второе сожжение приходится на разгар работы над "Доктором Фаустусом” — последним произведением, написанным не по профессиональной инерции, не потому, что "я не могу ничего не делать” (дневник 1950-го), а под диктатом внутренней необходимости и духовного веления времени. Это совпадение и связь между участью дневников и творческой эволюцией представляются отнюдь не случайными. Связь эту смутно ощущал и сам Томас Манн, писавший в 1897 году О. Граутоффу: "С некоторых пор я словно бы расправил плечи, словно нашел способы и пути, как высказать, выразить, художественно изжить себя; <...> прежде я нуждался в дневнике для чуланчика, чтобы изливать в нем душу, теперь же нашел новеллистические, готовые для обнародования формы и маски <...> Я думаю, это началось с „Маленького господина Фридемана”” (Ibid., S. 97).

Дневник выступает здесь как некий антагонист художественной объективизации, как бы препятствуя преображению личного в эстетически-объективное, и так оно, по всей видимости, и было. Судя по различным косвенным свидетельствам, в первую очередь письмам все к тому же Граутоффу, ранние дневники Томаса Манна являют собой взрывоопасную, так и просящуюся в огонь смесь личных излияний, пристрастных психологических самонаблюдений и художественных эскизов — плодов творческой фантазии, не введенной в русло воли к законченному целому. Подобный диарий не мог быть верным, скромным и незаметным слугой творческого процесса. Он неизбежно уводил часть творческой энергии на свои страницы, а главное, разбавлял интенсивность сублимации внутренних проблем и, не изживая, не перерабатывая эти проблемы в художественную существенность, оставлял их при личности. Словом, он был как творчески, так и жизненно, экзистенциально непродуктивен. В статье "Бильзе и я” Томас Манн приводит слова "одного поэта и мыслителя”: "Художник, который не отдает себя всего в жертву, — никому не нужный раб” (IX, 19). Нам представляется, что именно "дневник для чуланчика” не позволял Томасу Манну принести всего себя в жертву, оставляя его до некоторой степени "рабом” собственной жизни. Поэтому сожжение ранних дневников, будучи актом во многом символическим (разумеется, в Италии в 1896 году Томас Манн сразу же завел новый дневник, характер которого изменился не в одночасье и даже не в один год), ознаменовало тем не менее поворот к продуктивности как императиву, который на тот момент был Томасу Манну необходим.

Что касается второй расправы над дневниками, то здесь главная загадка в том, почему это случилось в 1945 году, а не десятилетием раньше или позже. Томас Манн предрешил участь своих доэмигрантских дневников в 1933 году, после событий, к которым мы еще вернемся, и тем не менее многие годы никак не решался привести приговор в исполнение. Почему? Биограф Томаса Манна и издатель его дневников Петер де Мендельсон попытался объяснить это отсутствием подходящего инструмента казни. Для сожжения такого количества бумаги, пишет он, недостаточно обычного камина — необходим incinerator, мусоросжигательная печь, а она оказалась в распоряжении Томаса Манна только в Калифорнии, во дворе его дома в Пасифик Пэлисейдс. Это довольно странная идея. Образ Томаса Манна, разыскивающего по всему свету в течение двенадцати лет мусоросжигательную печь, настоятельно призывает нас найти другое объяснение этому факту. Тем более что одно звено из цепи причин лежит как будто бы на поверхности: на третий день после сожжения дневников Томас Манн должен был отправиться в длительную поездку по восточным штатам. Ему пришлось бы везти дневники с собой, как это и бывало с тех пор, как он оказался в изгнании. Но тут, видимо, следует принять во внимание и еще одно обстоятельство — совершенно особого, иррационального, хотя и по-своему "математического” порядка. "В эти майские дни <...> нервное переутомление” Томаса Манна "доходило порой до полного истощения сил” (IX, 282). Кроме того, ему было семьдесят, и шел 1945 год — цифровое сочетание, полное значения для крайне чуткого к подобным совпадениям и вообще к цифрологии Томаса Манна. В 1930 году в "Очерке моей жизни” он писал: "День празднования знаменательной годовщины нашего союза (двадцатипятилетия брака с Катей Принсгейм. — И. Э.) уже совсем близок. Он приходится на год, в цифровом своем выражении заканчивающийся числом, знаменательным для всего моего бытия: в зените некоего десятилетия появился я на свет; между серединами десятилетий прошли пятьдесят лет моей жизни, женился я на середине десятилетия, спустя полгода после того, как оно перевалило за половину. Моя приверженность математической ясности согласна с этой расстановкой, как и с тем, что мои дети появились на свет и свершают свой жизненный путь в трех созвучно-хороводных, парами расположенных сочетаниях: девочка — мальчик, и мальчик — девочка, и девочка — мальчик”. В этом отрывке есть, безусловно, элемент игры в духе "Иосифа...”, над которым Томас Манн в ту пору работал, — однако игры достаточно серьезной. Самое же главное то, что в конце этого абзаца речь заходит о предмете вовсе не игривом и даже не игровом : "Я полагаю, что умру в 1945-ом году, в возрасте моей матери” (IX, 143).

Томас Манн ошибся в дате своей смерти: он умер в 1955 году, — но тоже "в зените некоего десятилетия”, так что ошибка эта не принципиальная, а чисто математическая, то есть ошибка лишь наполовину. Судьба дала ему не только дописать "Доктора Фаустуса”, но и подарила еще десять лет жизни. Однако в 1945 году Манн, по всей видимости, писал "Фаустуса” как свою последнюю книгу, как исполнение предназначения и судьбы, боясь не успеть закончить ее. Напряженная работа вызывала нервное переутомление, нервное переутомление — истощение сил, а последнее, в свою очередь, наводило на невеселые размышления. Не случайно "в эту обычно столь благотворную” для Томаса Манна "майскую пору в дневнике появляются записи о посещениях рентгеновских лабораторий, о врачебных осмотрах, об анализах крови, об исследованиях отдельных органов <...> тела — впрочем, с успокаивающе отрицательным результатом” (IX, 282). Разумеется, Томас Манн не был фанатичным фаталистом; если он отчасти и был фаталистом, то скорее ироничным; тем не менее все же, видимо, решил не рисковать с предназначенными огню дневниками и 21 мая отправил их в тот самый "наконец-то найденный” в Америке incinerator.

Что касается событий 1933 года, о которых мы упомянули выше, то они уже описывались Марком Харитоновым на страницах "Иностранной литературы”, поэтому расскажем о них здесь лишь в самых общих чертах.

11 февраля 1933 года Томас Манн отправился из Мюнхена в Амстердам, совершенно не подозревая, что этот отъезд станет началом его эмиграции. Путешествие планировалось как вполне обычная для Томаса Манна поездка, в ходе которой он должен был прочесть в трех европейских городах доклад о Вагнере, а затем собирался отдохнуть на швейцарском курорте Ароза (том самом, благодаря которому возник в свое время замысел "Волшебной горы”). Однако переворот, произошедший за этот месяц в политической жизни Германии, заставил писателя отложить свое возвращение.

Между тем все его дневники оставались в Мюнхене. Испытывая нарастающее беспокойство за их судьбу, Томас Манн попросил своего сына Голо переправить рукопись в Швейцарию. Вот здесь-то эта история и приобрела детективный оттенок. Когда дневники были уже упакованы, Ханс Хольцнер, шофер Маннов, уже некоторое время, как выяснилось впоследствии, работавший на нацистов осведомителем, предложил Голо свои услуги в доставке чемоданов к швейцарской границе. С согласия ничего не подозревающего Голо Манна Хольцнер вечером 10 апреля отвез дневники, полагая, что они содержат "нечто политическое”, прямо в мюнхенскую штаб-квартиру нацистской партии.

Между тем Томас Манн получил от Голо известие о "благополучной” отправке чемоданов, и началось напрасное ожидание прибытия дневников в Швейцарию. Только в конце апреля для Томаса Манна постепенно стала вырисовываться истинная картина.

Эти недели ожидания стали серьезным испытанием для Томаса Манна. Глубоко личные, не предназначенные для чужих глаз откровения и факты его жизни — жизни, которая, по его словам, "нуждается в тайне” (дневник 1950-го), — оказались в руках чужой и враждебной силы. Все, что маскировалось в "дискретных формах” его творчества, что служило материалом для преображения, могло теперь стать материалом для компрометации лично Томаса Манна, могло быть открыто всему миру с пропагандистским бесстыдством и жестокостью. Не нужно было быть семи пядей во лбу, достаточно было только внимательно просмотреть несколько тысяч страниц, чтобы из выборочных дневниковых записей составить тот образ Томаса Манна, который был желателен фашистской пропаганде. Должно быть, именно эти тревоги владели Томасом Манном, когда он записывал в дневнике: "Мои опасения относятся сейчас в первую очередь, и почти исключительно, к этим покушениям на тайны моей жизни. Они мучительны и глубоки. Ужасное, даже смертельное может случиться” (30.4.1933). К этому примешивалась и "непредставимость возвращения в Германию”, и шаткость, чисто экономическая ненадежность существования в Швейцарии. После одной из бессонных ночей Томасу Манну нужно было осмотреть дом — сдававшееся внаем за 3000 франков жилище. "Я чувствовал себя плохо, а осмотр дома, после которого у меня создалось отвратительное и угнетающее ощущение деклассированного существования, еще ухудшил состояние моих нервов, <...> вплоть до слез” (3.5.1933).

Неужели действительно так "отвратительно” и "деклассированно” мог выглядеть дом, подысканный специально для Томаса Манна? Думается все же, что неотступная мысль о дневниках наложила отпечаток на это впечатление и словно бы вернула Томаса Манна из эмоциональной сферы "Иосифа и его братьев” на страницы его ранних новелл, где "отвратительность” и "деклассированность” идут рука об руку — под знаком разоблачения и унижения.

"Смертельного” все же не произошло. Ситуация в конце концов благополучно разрешилась — отчасти благодаря усилиям адвоката Хайнса, вызволившего рукописи из нацистских архивов, отчасти же, полагаем мы, благодаря везучести самого Томаса Манна. В конце мая дневники вернулись к их владельцу в целости, хотя и, на его взгляд, слегка "обшаренные”. Тем не менее окончательная судьба этих записей была предрешена: слишком много тяжелых часов они доставили их автору.

Тогда же, в марте 1933 года, в Швейцарии Томас Манн завел новый дневник. Именно эти дневники 1933 — 1955 годов — дневники его эмиграции, — а также четыре тетради с записями 1918 — 1921 годов, понадобившиеся писателю во время работы над "Доктором Фаустусом”, а затем, видимо, забытые им среди других бумаг и благодаря этому сохранившиеся, и выходят с 1977 года по настоящий момент во франкфуртском издательстве "Фишер” (Mann Thomas. Tagebьcher 1933 — 1934; 1935 — 1936; 1918 — 1921; 1937 — 1939; 1940 — 1943; 1944 — 1946; 1946 — 1948; 1949 — 1950; 1951 — 1952. Hrsg. v. P. de Mendelssohn, Tagebьcher ab 1944 von Inge Jens. Frankfur t a. M. S. Fischer. 1977 ff), с которым Томас Манн был связан еще с прошлого века — со времен работы над "Будденброками”. По количеству томов и их объему это издание приближается к манновскому собранию сочинений; да, собственно, это и есть второе, параллельное собрание его сочинений, по-своему освещающее первое, и главное, и расставляющее в нем новые акценты. Дневники Томаса Манна — это огромные строительные леса, возведенные вокруг собора его творчества, однако задача их не столько в том, чтобы облегчать строительство, сколько в том, чтобы посредничать между существующим в самом себе "автономным” миром созидания и неоформленной, текущей жизнью, прежде всего — жизнью собственной.

"Кто такой писатель? Тот, чья жизнь — символ”, — писал Томас Манн в 1910 году в статье "По поводу „Королевского высочества””. "Я свято верю в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество...” (IX, 35 — 36). Эти слова звучат как апология творчества, в них, безусловно, сконденсировались традиционные классические представления о художнике как преображающем зеркале эпохи, медиуме и "глашатае истин вековых”. Однако есть в них и другая — тревожащая, драматическая, индивидуально-жизненная — сторона. Она о том, что, становясь вместилищем большего и высшего, сама жизнь писателя вытесняется на периферию, становясь все более символической, репрезентативной, иллюзорной. Этот момент Томас Манн всегда ощущал с особой остротой (хотя всегда умел находить ему "высшие” оправдания и объяснения). И именно поэтому его дневники тщательно, порой даже педантично, фиксируют все сугубо фактическое в его жизни; они поддерживают в нем реальное чувство собственного, индивидуального, не символического существования. Томас Манн вел эти записи практически каждый день, ежевечерне фиксируя все его составляющие: очень часто — сон (если со снотворными, то с какими) и время пробуждения, почти обязательно — погоду, изредка — детали утреннего туалета, завтрак, обязательно — корреспонденцию, почти всегда давая краткую характеристику полученным и написанным письмам, прочитанное, собственную работу — одной-двумя строчками. И дальше — как покатился день, какие он вызвал мысли и чувства; никакой выборочности, все, как есть. В этом, с одной стороны, упорядоченность и система, писательская, по сути, работа над жизнью, с другой же — попытка хоть как-то уберечь эту жизнь от поглощающего ее писательства, сопротивление, оказываемое символическому и репрезентативному, не обремененному бытовыми заботами писательскому существованию. "Я люблю запечатлевать отлетающий день в его духовных и отчасти чувственных проявлениях” (дневник 1933 года). Примечательно, что "дню” здесь дан эпитет "отлетающий”, "улетучивающийся”. Он и в самом деле улетучится, растворится без следа в пространстве работы, если не сохранить и не запечатлеть его. Это противоречивое единство — жертвование жизнью творчеству и спасение жизни от творчества — во многом сродни центральной проблематике произведений Томаса Манна — проблемам отношений "духа” и "жизни” или противоречию между "честью духа” и "честью плоти”, как это названо в "Иосифе и его братьях”, там, где говорится о страсти Мут-эм-энет. И, безусловно, у Томаса Манна были не только художнически типические, но и сугубо индивидуальные причины ощущать это противоречие с особой остротой.

В ежевечерних записях Манна нередко встречаются впечатления и раздумья, вызванные перечитыванием собственных, порою очень давних, дневников. На этих страницах Томас Манн приоткрывает дверь в иную реальность своей души, в скрытое и скрываемое и тем не менее необычайно значимое для него измерение своей внутренней жизни. Это измерение существует как бы независимо от его писательства, от фактов и этического склада его жизни и творчества и, на первый взгляд, параллельно им и даже несовмещаемо с ними; и тем не менее именно оно создает то поле напряжения, под знаком которого в его творчестве вступают между собой в противоречие "честь духа” и "честь плоти” и, наоборот, совмещаются ирония, сентиментальность и строгий протестантский этос. Это — сфера его гомосексуальных склонностей, или, как он сам называет ее в дневниках, сфера "страсти”.

Именно вокруг нее и возникла с начала публикации дневников та атмосфера скрытого ажиотажа и одновременно умолчания, из какой обычно и родятся всякого рода скороспелые представления, превращающиеся через пару поколений в устоявшееся "общественное мнение”. Люди, не читавшие дневников Томаса Манна, но что-то от кого-то слышавшие о них, проникаются убежденностью, будто в этих записях задокументированы конкретные "разоблачительные” факты ; а представители сексуальных меньшинств, задетые сдержанностью специалистов, сами становятся исследователями Томаса Манна и с увлечением отыскивают — ибо ищущий всегда обрящет — "стигму гомосексуальности” в каждом из его произведений.

Мы не относимся ни к тем, ни к другим, а только лишь к тем, кого "исключительность человеческого существования захватывает безраздельнее, чем любой другой объект и любое обобщение”. Поэтому, читая дневники Томаса Манна, мы не можем увидеть в них ничего сверх того, что написано, но и не можем не увидеть того, как важна эта эмоциональная сфера для самого Томаса Манна, с каким вниманием и бережностью относится он к ней, время от времени как бы извне оценивая ее "неправильность”, но при этом не стыдясь ее, а ощущая как некий центральный, хотя и скрытый, мотив своей судьбы, как внутренний стержень своей эмоциональной жизни.

"Вчера вечером допоздна засиделся за чтением старых дневников 27/28 годов, возвращающих в пору пребывания К. Х. в нашем доме и моих поездок в Дюссельдорф. Я был глубоко взволнован и растроган взглядом назад, на это переживание, которое сегодня представляется мне принадлежащим другой, более сильной жизненной поре и которое я храню с гордостью и благодарностью, поскольку оно было нежданным исполнением страстного влечения к жизни, — "счастьем”, как это значится в книге человечества и человечности, <...> поскольку воспоминание об этом означает: "и я тоже”. Особенное впечатление произвело на меня то, что и тогда, в пору этого исполнения, я вспоминал о раннем, об А. М. и следующих за ним, и все эти переживания воспринимал как вовлеченные в это позднее и удивительное исполнение, как наполненные, примиренные и исправленные им.

Сегодня поднялся в 8. Вечернее переживание, вызванное жизненными воспоминаниями, воздействует серьезно и значительно” (дневник 1934 года).

Эти ночные мысли не отчуждаются, не вытесняются, не предстают чем-то постыдным в трезвом дневном освещении, но "воздействуют серьезно и значительно”, питая глубоким и незримым потоком явное и видимое всем репрезентативное существование.

Люди, игравшие столь важную роль в эмоциональной жизни Томаса Манна, обозначены в дневниках инициалами или по имени, но у всех у них есть еще и другие имена, под которыми они существуют в мире литературы: "Первый, Армин, спился вскоре после того, как возмужалость разрушила его обаяние, и умер в Африке. Ему — мои первые стихотворения. Он живет в „Тонио Крегере”, Вилльри — в „Волшебной горе”, Пауль — в „Фаустусе”. Все эти страсти обрели некое увековечение. Клаусу Х., одарившему меня наибольшим исполнением, принадлежит вступление к эссе об „Амфитрионе”” (16.VII.1950).

Армин — это школьный товарищ Томаса Манна Армин Мартенс; в "Тонио Крегере” он "живет” под именем Ганса Гансена. К той же школьной компании принадлежал Вилльри Тимпе, чей карандаш Томас Манн хранил у себя до последних лет (см. запись от 15.IX.50). Этот карандаш в романе "Волшебная гора” Ганс Касторп одалживает у своего одноклассника Пшебыслава Хиппе, чтобы затем вернуть его Клавдии Шоша. (Литературоведы фрейдистского вероисповедания вкладывают в операцию с передачей карандаша свой, однозначный смысл, о котором читатель при желании может догадаться сам.) Пауль в "Фаустусе” — это художник Пауль Эренберг, с которым Томас Манн был дружен в начале столетия. Он перевоплотился в скрипача Руди Швердтфегера — друга и жертву Адриана Леверкюна, однако этим его функции в манновском творчестве не исчерпываются. "Искал в старых записных книжках <...> и углубился в заметки, которые я делал тогда в связи с замыслом романа "Возлюбленные” о моих отношениях с П. Э. Страсть и меланхолическое психологизирующее чувство того отзвучавшего времени заговорили со мной доверительно и с жизненной печалью. Тридцать лет и даже больше прошло с тех пор. <...> Я уже возвращался к заметкам о страсти того времени, описывая страдания Мут-эм-энет, чью беспомощную одержимость я отчасти благодаря этому сумел воссоздать” (6.V.34).

Здесь мы встречаемся с удивительным феноменом манновского творчества — с тем, как, живя в своем герое, он внезапно перевоплощается в его искусителя, в преграду, в женском ли — как здесь, в "Иосифе и его братьях”, — мужском ли — как лорд Килмарнок в "Признаниях авантюриста Феликса Круля” — обличии стоящую на единственном извилисто-истинном пути героя.

Вернемся на некоторое время к последней процитированной записи. Томас Манн продолжает далее: "Переживание с К. Х. было превосходящим, более зрелым и счастливым. Но потрясенность, о которой говорят решительные интонации заметок поры П. Э., <...> это было все-таки лишь однажды в моей жизни — как, пожалуй, и должно быть. Ранние переживания с А. М. и В. Т. отступают далеко в отроческое, а то, с К. Х., хотя и было поздним счастьем, носившим характер жизнеблагого исполнения, — все же в нем отсутствовала юношеская интенсивность чувства, то возвышенно-ликующее и глубоко потрясенное, что определяло центральное переживание моих 25-ти лет. И это, пожалуй, по-человечески нормально, более того, именно эта нормальность вовлекает мою жизнь в каноническое подлиннее, чем брак и дети”.

Эта мысль Томаса Манна и верна, и строптива одновременно. Верна потому, что, с точки зрения жизненного максимализма, брак Томаса Манна, репрезентативная сторона его личной жизни, что ни говори, конформизм, неподлинное существование, подделка. И в то же время протестовать против этой подделки, разоблачать ее, открывать на нее глаза — это строптивость, чреватая подрывом самих основ библейской этики и европейского существования, жизненным волюнтаризмом, на который "тот, чья жизнь — символ”, не имеет права. Эта внутренняя дилемма сродни той мировоззренческо-политической, перед которой Томас Манн стоял во время и после первой мировой войны.

С одной стороны, его протест против надвигающейся — неподлинной — цивилизации в "Размышлениях аполитичного” был глубоко верным, с другой же — он был обреченной и непозволительной строптивостью, чреватой опаснейшими духовными последствиями, свободой, ведущей к трагической и даже позорной изоляции, необратимому разрыву с гуманизмом — к тому, что познал на себе столь близкий Томасу Манну по духу Эрнст Бертрам, к тому, наконец, что вышло с манновским Адрианом Леверкюном.

И все же Леверкюн был самым любимым, близким и интересным для Томаса Манна из всех его героев. Так же, как и взгляды времен "Размышлений аполитичного”, о которых уже в последние годы жизни Томас Манн говорил в письме Фердинанду Лиону: "Фашизм <...> ухитрился сделать меня на время странствующим оратором демократии — роль, в которой я казался себе довольно чудным. Я всегда чувствовал, что в пору моего реакционного упрямства в "Размышлениях” я был куда интересней и дальше от плоского” (13.III.52). Далее он, однако, замечает: "Правда, когда имеешь дело непосредственно с человеческими нуждами, интересность, по-моему, не так уж важна. <...> У меня, как ни глупо это прозвучит, есть явная склонность к доброте” (Манн Т. Письма. М. 1975, стр. 315—316). Эта "неинтересная доброта” в переводе на язык того, о чем мы пишем, кажется, и есть репрезентативная сторона жизни Томаса Манна — его воззрения демократа и жизнь семьянина, создающие образцово-достойный, хотя и "немного стеклянный”, как он сам выразился однажды о Шоу, образ. Для самого же Томаса Манна, как явствует из его дневников, была важна вовсе не эта "неинтересная доброта”, а как раз "недобрая интересность” — не отец и супруг, а страстно, хотя и платонически, влюбленный гомоэротик. Однако так же, как в дневниковых записях, эти расщелины страсти окружены необозримыми плоскогорьями ежедневного труженичества, так же и в творчестве Томаса Манна иррациональное поверяется и контролируется нравственной мудростью и разумом. "Недобрая интересность” Томаса Манна глубже его "неинтересной доброты”, однако последняя выше первой (причем, подчеркнем, обе категории — и высота, и глубина — заключают в себе здесь позитивную ценность); именно в таком соседстве и взаимоположении они предстают нам в его творчестве.

Однако и в творчестве, в художественных произведениях, даже за иронией порой слышится с трудом преодолеваемая нервозность и смятенность, и часто ирония сама и есть пытающаяся преодолеть себя смятенность. Сколь же болезненнее должно было сказываться это в действительной психической жизни, где высшее не только и не столько оформляло и воспитывало более глубинное, сколько подавляло и вытесняло его. Экстатическая или, наоборот, подавленная преувеличенность выражений чувств во многих дневниковых записях, их несоизмеримость с реальным поводом, туманно-многозначительные характеристики этих поводов — явное следствие и свидетельство такого гнета.

Особенно показательны в этом отношении записи, связанные с "К. Х.” — Клаусом Хойзером, сыном директора дюссельдорфской Академии художеств, гостившим у Томаса Манна в 1928 году. Исследователи Томаса Манна уже, можно сказать, проторили дорогу к К. Хойзеру, пытаясь выяснить у него, что же таится под определениями вроде "позднего счастья”, "исполнения тоски по жизни” и "прыжка в мечтаемое”. Ответом им было лишь недоумение человека, никогда ничего не подозревавшего о каких-либо чувствах Томаса Манна — этого респектабельного, забавно-педантичного, "чрезвычайно сдержанного” и "бесконечно дистанцированного” господина. И в этом нет ничего удивительного. В сфере "страсти” дневники Томаса Манна не свидетельствуют ни о каких фактах, а только об автономных, никаких реалий за собой не влекущих чувствах. О неподвижном, не ищущем жизненного воплощения "чувстве в себе”. Двойной гнет влечения и запрещающих протестантско-бюргерских этических установок заставлял Томаса Манна ощущать любое прикосновение, взгляд, рукопожатие, прощальный поцелуй, с особой, независимой от ситуации интенсивностью и остротой, так сказать, впитывая в свое чувство все, что возможно впитать. То, что было для него полно значения, вызывало в нем трепет и ликование, для другого могло быть просто автоматическим, ничего не значащим и вообще незамечаемым проявлением любезности или вежливости. И, что самое характерное, такое положение дел, это несоответствие, эта "некоммуникабельность” чувства отнюдь не смущали самого Томаса Манна. Ибо двойной гнет влечения и этики способен не только посеять в человеке раздор и смятение, заставить его страдать и корчиться в своих тисках — он способен также высечь в нем и чистое пламя платонизма, о котором в 1950 году, говоря, в сущности, о самом себе, Томас Манн скажет в статье "Эротика Микеланджело”: "Микеланджело никогда не любил ради взаимности, никогда не хотел и не мог в нее верить. Для него, истинного платоника, божество обитает в любящем, а не в любимом, который всего лишь источник божественного вдохновения...”, "Этот великий любовник любит самое любовь больше, чем то, на что она обращена”. Думается, именно в этом смысле следует и нам понимать Томаса Манна, когда, оглядываясь на переживание 1927 — 1928 годов, он называет себя "счастливым любовником” (20.II.1942). И как с немного наивной и торжественной прямотой вдруг отказавшегося от всякой литературности большого писателя сказано в том же эссе о Микеланджело: "Да будет нам стыдно, если мы усомнимся <...> в высокой правдивости его понимания любви” (X, 465, 460).

В 1935 году, в очередной раз вспоминая "время Клауса Х.”, Томас Манн записывает в дневнике: "...последняя вариация любви, которая, пожалуй, уже больше не возгорится. Странно, счастливый, вознагражденный пятидесятилетний — и на этом всё. Гётевская эротическая стойкость до 70 лет — "всё барышни”. Но в моем случае, пожалуй, препятствия серьезнее и утомляешься раньше, не говоря уж о разнице в витальности” (14.9.35). Сопоставление себя с Гёте в который уже раз отозвалось "мистическим единством” с ним, и вопреки "препятствиям”, "утомлению” и собственной самооценке Томасу Манну предстояло еще в семьдесят пять испытать "гордость за свою, невзирающую на возраст, витальность” и силу своих чувств. Это случилось в 1950 году, в одну из летних европейских поездок Томаса Манна, в Цюрихе. Томас Манн "принял в галерею” своей внутренней жизни пятый, и последний, образ — кельнера цюрихского гранд-отеля "Дольдер” Францля Вестермайера. Дневники тех дней, которые мы с небольшими купюрами приводим ниже, не только описывают это длившееся почти два месяца переживание, но и позволяют нам проследить самые разные стратегии творческого преображения этого события внутренней жизни: патетическую самоидентификацию с великим прообразом в "Эротике Микеланджело”, созданной в августе того же года под впечатлением лирики великого итальянца и собственной страсти; и ироническое дистанцирование, раскрепощающий перенос своего сокровеннейшего в перспективу чужого видения, тончайшую игру с обменом ролями в "Признаниях авантюриста Феликса Круля”, возобновленных также в конце 1950-го.

Итак, дневник.

Париж, суббота, 13.V.50. Отель Регина.

<...> В тот же вечер лекция в амфитеатре Сорбонны. 2000 человек. Бурный прием, речь Вермейля, Жюля Ромена, германиста Бушера. Четверть часа я говорил вступление по-французски, затем сокращенный для радио доклад. Овации. После этого небольшой прием с шампанским. — Журналисты. Газеты. Статья М. Бриона о "Фаустусе” — самое приятное. <...> — Эрика (Эрика Манн-Оден (1905—1969) — старшая дочь Томаса Манна, актриса, журналистка и писательница) привезла майский номер "Рундшау” с очень милыми пожеланиями счастья от Гессе и главами из Грегориуса (...главами из Грегориуса. — "Грегориусом” или "Грегором” — по имени героя произведения — Томас Манн называет в дневниках и письмах свой роман "Избранник”). Много других книг, бумаг, картин. Ужин втроем в ресторане поблизости. Очень тепло уже несколько дней. Переутомлен. Бессонница и нервный кризис. Покой только к утру. Довольно, довольно. Французская языковая сфера осточертела. <...> — Отказался от журналистов и отклонил прием в "обществе литераторов”. Первую половину дня провел уединенно. Неполадки с машиной, которая тем не менее должна быть в понедельник готова к переезду через Страсбург в Цюрих.

Лугано, вторник, 23.V.50.

<...> — Приглашение от Гессе. — Поехали к ним в Монтаньолу. Вермут и обед с ними. Хорошая беседа. Его спокойное и знающее отношение к капиталистическому миру, положению дел в искусстве, коммунизму. Отдыхал в верхней комнате. Пили с ними еще чай. В саду. Котенок. Уехали около шести и прогулялись еще немного здесь, по променаду у озера. У торговца книгами и бумагой. Знакомый. Были у него в 1933. В гостях у Гессе: сильное ощущение возвращения той ситуации, при столь изменившихся обстоятельствах.

Лугано, среда, 24.V.50.

<...> — Воспоминания о посещении Кастильоне — через 17 лет. Тогда у бедняги Фульды. Что произошло и изменилось с тех пор в потоке времени. Сколькие умерли и испортились. На мою долю выпало и благословение, и много страданий; мировая слава, труд, боль. Мой дом стоит теперь в Калифорнии. Все очень странно, жизнь. Дивишься моей юности и работоспособности. Как глубока часто бывает усталость! — "Иван Ильич” Толстого. — <...>

Лугано, Пфингст — понедельник, 29.V.50.

Встал в половине восьмого. — Работа с рукописью. — Выезд с К. (К. — этим инициалом Томас Манн обозначает в дневниках свою жену Катю, урожденную Принсгейм (1883 — 1980)) в Кампионе. — После обеда с К. и Эрикой к Гессе. Чай, торт, а позднее вино "Мартини”. Гессе хорошо одет и приятно болтлив. — <...>

Цюрих, понедельник, 5 июня 1950.

День выступления. Напряжение. Потоком потекли письма, телеграммы и цветы. Записи для телевидения. — Итак, в 8 часов в театр. Слушал за сценой вступительную речь Вельтерлина и опус 111 (Опус 111 — фортепианная соната до минор, № 32, соч. 111 Людвига ван Бетховена, разбору и описанию которой посвящен большой раздел в главе VIII романа "Доктор Фаустус”), исполненный Эггером. Был сердечно принят, вполне доволен своей речью. В конце долгих аплодисментов публика встала с мест. Ужин в Рюдене, организованный пен-клубом и театром. Речь Хельблинга (Речь Хельблинга... — Карл Хельблинг (1897 — 1966) — швейцарский литературовед, автор первого швейцарского исследования о Томасе Манне ("Образ художника в новейшей литературе”, 1922)), который чествовал Ганно Будденброка и Непомука Шнейдевейна (Ганно Будденброк и Непомук Шнейдевейн — наиболее яркие в творчестве Томаса Манна детские "ангелические” образы (оба умирают, не переступив порога юности)). Я благодарил. Счастливое течение вечера.

Цюрих, вторник, 6 июня 50.

Мой 75-й день рождения. Занятно. Праздничный день. Осыпан самыми радостными дарами. Нескончаемый поток телеграмм, писем, цветов. Смущение, удовольствие и усталость. Биби (Биби — домашнее имя младшего сына Томаса Манна Михаэля (1919 — 1977)), Грет и мальчуган с поздравлениями. Фридо (Фридо — сын Михаэля Манна Фридолин, прототип Непомука Шнейдевейна (Эхо) из "Доктора Фаустуса”) прочитал премилое стихотворение Эрики. Интервью "Юнайтед пресс”. Любекская делегация, фрау Фермерен, сенатор Эверс, господин Марти (Фрау Фермерен, сенатор Эверс, господин Марти — журналистка Петра Вермерен, однофамилица персонажа новеллы Томаса Манна "Тонио Крегер” Магдалены Вермерен, любекский сенатор Ханс Эверс, писатель Генрих Марти, потомок дяди Томаса Манна, ставшего прототипом Христиана Будденброка). Явились полнейшим сюрпризом. <...> Более красивого, гармоничного, радостного хода праздника нельзя было себе и представить. В час ночи лег в постель.

Цюрих, пятница, 9.VI.50.

Продолжающаяся, возрастающая жара. Сегодня утром К. с легким багажом покинула отель и, сопровождаемая Эрикой, переехала в клинику Хирсланден. <...>

Цюрих, воскресенье, 18.VI.50.

<...> — Каждое утро разговор по телефону с К. План переселиться в отель Дольдер. Катина операция назначена на вторник. <...>

Цюрих, пятница, 23.VI.50.

Много горя и беспокойства из-за боли, которая мучает К. <...> Вчера к вечеру у нее. Она призналась, что позавчера, после того как она отослала Эрику и Голо (Голо — второй сын Томаса Манна, историк Ангелус Манн (1909 — 1994)), у нее был нервный приступ отчаяния. В последнюю ночь боль была меньше, но только меньше.<...>

Цюрих, Дольдер, четверг, 29.VI.50.

<...> — Газеты о Корее. <...> Разбирался с письмами. Отклонил полуофициальное предложение занять в Восточной Германии пост, на который был приглашен Генрих (...приглашен Генрих. — Генрих Манн незадолго до своей смерти был приглашен на пост министра культуры ГДР). <...>

Цюрих, Дольдер, понедельник, 3 июля 1950.

Снова ясный, жаркий день, хотя вчера вечером сверкали молнии. <...> Заглянул в роман Зегерс "Мертвые остаются молодыми”. Хорошее знание народа и простой жизни эпохи, переданное с помощью жаргона, окрашивающего никакой, в сущности, стиль. Без какого бы то ни было пренебрежения констатирую отсутствие всякого артистизма и языковой радости. Также и юмора, и пародии. Храни меня Бог от пренебрежения. Это действительно "социалистический реализм” и хорошее повествование. Но в сколь же большей степени я стою на "буржуазной”, "формалистической” стороне, сколь ближе оказываюсь к Джойсу и Прусту! Даже к Хаксли. При этом ощущаю игру, остроумие и иронию как вакуум и стыжусь моего незнания народной жизни. В конечном счете мое творчество — это паллиатив, с некоторой культурной привлекательностью. Сколько, однако, славы и даже благодарной любви сумело оно снискать! — Работа с рукописью. Небольшие корректуры в последней главе. — В полдень с К. После стола в зале с мистером Мампеллом из Америки. За столом разговор с Францем из Тегернзее (Тегернзее — горное озеро и курорт на юге Германии), который время от времени обслуживал. Его родители живут там и ведут "собственное дело”, которое впоследствии перейдет к нему. Он очень горд тем, что знает Гангхофера, Тома и Слежака (...знает Гангхофера, Тома и Слежака. — Людвиг Гангхофер (1855 — 1920) — баварский драматург; Людвиг Тома (1867 — 1921) — редактор журнала "Симплициссимус”, в котором Томас Манн опубликовал свои ранние новеллы; Лео Слежак (1873 — 1946) — австрийский тенор и киноактер. Первые двое умерли в Тегернзее). Спросил о его фамилии, которая, кажется, Вестермейер или что-то в этом роде, затем об имени, что главное. Что за милое лицо и какой приятный голос! "А это для вас”. Было бы очень естественным сказать ему "ты”. — Подголовники для моей кровати: важное усовершенствование. В полшестого поездка с Эрикой по Баден-Бернерштрассе к Салису в замке Брунегг. Собиралась гроза, но не началось. Общество Линдтбергов, Редеров и еще кое-кто. Вермут в саду. Неважный ужин в рыцарском зале. <...> Линдтберг рассказал мне о чудовищном русском фильме "Падение Берлина”. Высочайшее техническое мастерство и отличная игра актеров рядом с детской примитивностью. — При возвращении в одиннадцать нас еще ждал Файст. Ушел очень усталым и читал еще на ночь чванные сообщения о положении в Корее, позиции Лондона и т. д.

Пятница, 7.VII.50. Цюрих, Дольдер.

Со вчерашнего дня грохочущая дорожно-строительная машина перед домом. Очень мучительно. Встал в полдевятого. По телефону с К. Сообщил о вчерашних визитах. У нее боли после операции на груди. — Облачная погода. — Усталость со вчерашнего дня. Занялся всякого рода корреспонденцией. К рукописи не притрагивался. Днем у К. Приезд Терезы Гизе, которая после обеда (слишком долго) навещала К. Пока мы дожидались времени визита к проф. Трауготту, небольшой разговор с Вестермайером, которого я давно не видел. Очень милый голос. Ему думалось, он должен мне сообщить, что "пришел Цукмайер”. Хотел бы остаться еще немного в Швейцарии. Хотел бы в одном из женевских отелей <работать> "на кухне” и выучить французский. Эрика дернула меня за рукав в то время, как я еще смотрел в его лицо, и заставила меня обеспокоиться. Пожалуй, не следовало более затягивать этот разговор в зале, однако мне были вполне безразличны взгляды, которые, возможно, наблюдали за сердечностью моих прощальных кивков. Он наверняка заметил, что нравится мне. Я сказал, между прочим, Эрике, что симпатия к красивому пуделю не особенно отличается от этого и что это не более сексуально. Во что она не совсем поверила. — Стало быть, у Трауготта, его замужней дочери, его выросшего в Америке племянника. Привез профессору экземпляр "Фаустуса” с благодарственной надписью. Беседа не скучнее, чем любая другая. <...>

Цюрих, Дольдер, суббота, 8.VII.50.

Раздумья о моих чувствах к юноше, в которых действительно много от любви к созданию. В желаниях не зашел далеко. Позабавила мысль, что тысячи могут наслаждаться коротким разговором как счастьем и наградой — из-за того, что им нечто примерещилось. Несправедливость жизненного выбора. Затем вспомнилось: "Кто глубины постиг, жизнью любуется” ("Кто глубины постиг...” — строки из стихотворения Фридриха Гёльдерлина "Сократ и Алкивиад”. Перевод В. Микушевича). Часто цитировал! — Ночью мне снилось, что Фридо, оказывается, девочка. Это было мне очень неприятно. — — Ясная, не слишком жаркая погода. Покончив с почтой (корректуры "Волшебной горы” для Вены), немного поработал над новой главой. Днем у К., чье выздоровление счастливым образом продвигается, хотя она нуждается еще в очень бережном обращении. — <...> Чувство к юноше затрагивает по-настоящему глубоко. Постоянно думаю о нем и пытаюсь подгадать встречи, которые легко могли бы стать стимулом. Его глаза слишком хороши, его голос слишком вкрадчив, и хотя мои желания не заходят далеко, все же моя радость, нежность, влюбленность полны энтузиазма и дают пищу на целый день. Я бы с удовольствием сделал ему приятное, помог бы с Женевой или что-нибудь в этом роде. Расположение, которое я к нему чувствую, он наверняка давно уже приметил, — что, естественно, соответствовало бы и моим желаниям * . Никогда бы не подумал, что эта поездка принесет с собой нечто подобное. В прошлые — не было ничего "для сердца”. Попытался попить чаю на террасе, но передумал и прошелся прекрасной дорожкой по лесу, не встретив его ни на пути туда, ни при возвращении. Эрика между тем у К. С обеими шутя о нем и моей слабости к нему. — Возвращение Эрики с Терезой Гизе, которая отужинала с нами. Затем с нею в моей комнате. Много о Брехте, его театральном гении и, одновременно, путаном теоретическом доктринерстве. — В Америке частичная мобилизация, призыв, начало военной экономики. Легкий страх перед возвращением. Передовица Липпмана о разнице между Гитлером и Сталиным. Последний пытается избежать ошибок первого, и, в основном, тем, что дьявольским образом соблюдает договоренности. Очень забавно.